南京地區一次灰霾天氣的微脈沖激光雷達觀測分析

嚴國梁,韓永翔*,張祥志,湯莉莉,趙天良,王 瑾 (.南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,中國氣象局氣溶膠與云降水重點開放實驗室,江蘇 南京 0044;.江蘇省環境監測中心,江蘇 南京006;.貴州省氣象局,貴州 貴陽 55000 )

南京地區一次灰霾天氣的微脈沖激光雷達觀測分析

嚴國梁1,韓永翔1*,張祥志2,湯莉莉2,趙天良1,王 瑾3(1.南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,中國氣象局氣溶膠與云降水重點開放實驗室,江蘇 南京 210044;2.江蘇省環境監測中心,江蘇 南京210036;3.貴州省氣象局,貴州 貴陽 550002 )

利用微脈沖激光雷達(MPL)對2012年10月南京地區的一次灰霾天氣進行了不間斷觀測,結合地面氣象要素和PM10、PM2.5質量濃度資料分析了此次污染過程顆粒物質量濃度、氣象要素、氣溶膠垂直方向光學特性和混合層高度(MLH)日變化趨勢以及相關性并與 11月11~12日非灰霾天氣做了消光系數和 MLH的比較.結果表明,本次灰霾天氣顆粒物濃度與近地面消光系數日變化較相似,基本上呈現夜間高午后低的趨勢;灰霾期間MLH峰值滯后于地面溫度峰值2h,MLH與PM2.5呈現負相關關系,兩者相關系數為-0.57;霾天MLH遠低于非灰霾天;霾期間近地面消光系數大部分時刻大于1.0km-1,遠大于非霾日0.1~0.25km-1范圍的消光系數.

灰霾;微脈沖激光雷達;混合層高度;消光系數

隨著工業化、城市化的迅速發展,國內各大城市在近些年頻繁遭受灰霾污染影響.而作為長江三角洲經濟體北部中心的南京,亦是國內灰霾污染最為嚴重的地區之一.灰霾的頻繁發生不但對人的身體健康產生危害,而且對氣候變化、環境等產生重大的影響[1-3].

經過近10年的研究,對于國內灰霾的發生時間、污染源及其與風速、相對濕度、能見度、逆溫層等氣象因素的關系已有了較深的認識[4-9].然而,因早期技術限制,對于霾期間大氣垂直方向上污染特征的研究較少.已有研究表明[7-8],當污染源排放確定后,大氣混合層高度對灰霾是否發生及輕重有重大影響.由于早期的研究中混合層高度多為探空實驗獲得,而傳統探空實驗存在時間分辨率較差的缺陷,限制了對混合層影響灰霾天氣的理解.

激光雷達因為可以探測到不同高度大氣氣溶膠的強弱信號,使得研究氣溶膠垂直分布特征及 MLH變化特征多了一種技術手段.目前許多學者利用激光雷達對大氣氣溶膠及混合層高度進行了研究分析,如李成才等[12]利用 MODIS衛星和微脈沖激光雷達分析了珠江三角洲地區一次污染的氣溶膠光學厚度分布特征和消光系數廓線的演變;賀千山等[13]于2002年3~10月在北京大學利用微脈沖激光雷達分析了混合層高度及結構的演化,并提出了一種新的反演混合層的方法;毛敏娟等[14]2005年7月在南京城區利用激光雷達對城市邊界層高度日變化及地面氣象環境對邊界層的影響進行了初步分析;王苑等[15]利用微脈沖激光雷達對上海浦東 2008年 12月~2010年11月霾期間氣溶膠消光特性進行了分析;西藏、香河、蘭州、壽縣、西安、廣州等地學者亦利用激光雷達對氣溶膠垂直分布和邊界層高度進行了分析[16-21].但研究中關于灰霾天氣的分析較少且沒有將大氣混合層高度與灰霾天氣期間地面污染物濃度有機地聯系起來.因此,本文利用微脈沖激光雷達對南京地區的一次灰霾天氣和后期一個非霾日進行了不間斷觀測,結合霾天地面氣象要素和PM10、PM2.5質量濃度資料,探討霾天氣過程大氣氣溶膠消光系數垂直分布特征、MLH變化特征以及MLH同PM2.5的關系,有助于對灰霾天氣的形成機制與污染特征的進一步認識.

1 數據來源與處理方法

本文所使用數據來源于南京市鼓樓區的江蘇省環境監測中心,灰霾天氣氣象要素數據由地面自動氣象站采集而來;顆粒物質量濃度利用顆粒物檢測儀得到,微脈沖激光雷達資料則來自SigmaMPL公司生產的MPL-4B-IDS系列微脈沖激光雷達,采取 30m垂直分辨率、30s一個廓線進行不間斷采集.

1.1 氣溶膠消光系數反演

反演氣溶膠消光系數采用Fernald提出的遠端求解方法[22].該方法需要事先知道某一高度處氣溶膠的消光系數或后向散射系數,之后按照下面公式從參考高度 hc往下不斷求解不同高度 h的氣溶膠后向散射系數βa(h):

式中:a、b分別表示氣溶膠和空氣分子;X(h)表示標準化后向散射信號;Sa是氣溶膠消光系數與后向散射系數的比值,中緯度地區取值范圍為20~70[23],本文中Sa取值50;Sb則是空氣分子的消光后向散射比,取值為8π/3.參考高度hc在白天范圍為 3~6km,夜晚為 6~10km.βa(hc)則根據設定的散射比 1+βa(hc)/βb(hc)=1.01進行取值.

式(1)中假設氣溶膠消光后向散射比Sa=σa(h)/βa(h),根據下面公式:

即可求得不同高度的氣溶膠消光系數.

1.2 MLH反演方法

大氣 MLH 采用梯度法[24]進行反演.由下式可計算出不同高度的信號變化率(RCS):

式中:X(h)為不同高度 NRB信號;d(h)表示 MPL的垂直分辨率為30m.由于大氣逆溫的存在,邊界層內與其上方自由對流層的氣溶膠含量相差較大,此處的變化率應為最小.通過計算可以得到RCSmin(h),該值所對應的高度即為 MLH.MLH做小時平均處理.

2 結果分析

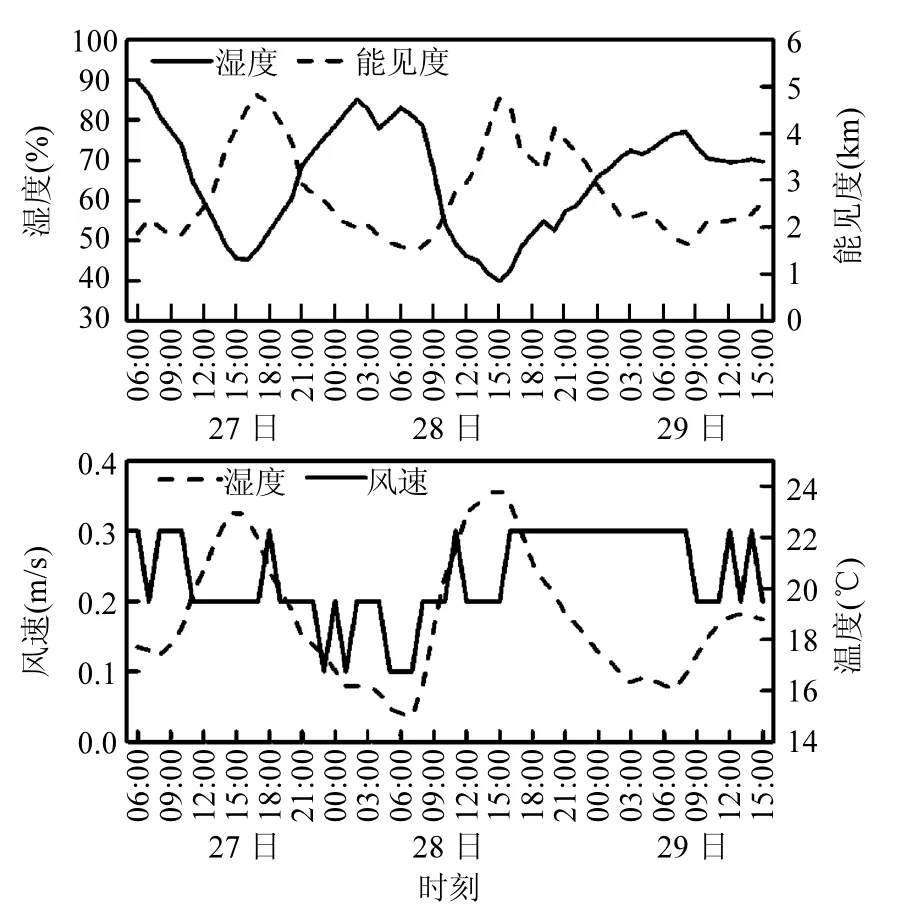

根據氣象行業標準《灰霾的觀測和預報等級》[10]的定義,在排除其他如沙塵、煙霧、吹雪等天氣現象造成的視程障礙后,能見度低于10km,相對濕度小于 95%時,就可判斷為灰霾.2012年10月27日8:00至29日15:00,能見度小于5km,濕度在39.9~89.5%范圍,從10月27日8:00開始,PM2.5質量濃度大于 GB3095(2012)二級標準 75μg/m3[11],其中絕大部分時刻高于150μg/m3,所以該次污染為典型的灰霾天氣;而2012年11月11日7:00~12日7:00能見度均大于10km,該時間段為非灰霾天氣.

2.1 灰霾期間顆粒物質量濃度分析

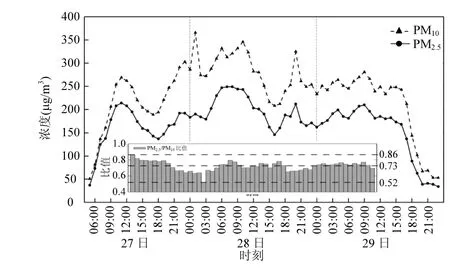

如圖1所示,從27日5:00開始,顆粒物質量濃度迅速攀升,在27日11:00PM10和PM2.5皆達到第一個峰值.午后,顆粒物濃度開始下降,至 27日17:00,PM10下降到 189μg/m3,隨后 PM2.5也降至第一個谷值,濃度為137μg/m3.隨著夜晚的到來,顆粒物濃度開始上升,至28日1:00,PM10達到該次污染過程最大值366μg/m3,隨后迅速下降;PM2.5則升至22:00開始趨于平緩.28日03:00開始,顆粒物濃度再次升高,直到 28日 11:00,顆粒物濃度均保持在較高的位置,PM10在28日10:00則達到本次污染過程次大值.隨后顆粒物濃度變化同27日較為相似,開始下降進入夜晚后再次上升,28日20:00達到峰值后快速下降并趨于平緩,但顆粒物濃度仍較高,PM10在 250μg/m3附近,PM2.5則在 160μg/m3以上.29日15:00開始,降雨出現,顆粒物質量濃度快速下降,至 29日 21:00,顆粒物濃度已降至70μg/m3以下,結束本次污染過程.

圖1 顆粒物質量濃度變化Fig.1 Variations in the concentrations of PM小圖為PM2.5/PM10比值

由圖 1發現,本次污染過程顆粒物濃度變化呈現明顯的日變化,即夜間保持在較高值,早晨開始升高,10:00左右達到峰值.午后顆粒物濃度出現下降夜晚又開始攀升.

本次污染過程中 PM10同PM2.5質量濃度變化趨勢十分一致.圖 1中小圖顯示,從27日9:00至29日15:00,PM2.5/PM10比值在0.52~0.86之間,該時間段平均值為0.73,細顆粒物的比例相當高,因此本次污染是一次細顆粒物污染,這也是灰霾天氣的明顯特征.

2.2 氣象條件分析

圖2 氣象要素變化Fig.2 Variations in the concentrations of meteorological elements

風速是影響灰霾發生一個重要的氣象參數,本次灰霾天氣過程中風速在0.1~0.3m/s范圍內,較其他研究小于 3m/s[7-9]的風速更小.由于風速非常小,使得氣流運動緩慢,阻礙了地面污染物質的水平有效擴散,是發生嚴重的灰霾天氣的重要原因之一.灰霾發生時的溫度、濕度受風速的影響非常微小,使它們呈現出更加接近自身變化的曲線.由圖2可見,溫度呈現出近乎正弦的曲線變化,白天隨著太陽輻射的增強,溫度逐漸升高, 15:00地面溫度達到最大值,隨后開始下降,至次日早上 7:00溫度降到低谷,之后由于太陽輻射加強,溫度再次上升.濕度同溫度存在明顯的負相關,溫度較高時,有利于底層大氣中水汽蒸發上升,使得濕度逐漸下降,而隨著溫度的逐漸降低,濕度則開始升高,因此在濕度較高的條件下,往往伴隨著低溫,此種環境有利于大氣中細粒子的吸濕增長,而此次灰霾天氣過程主要由細粒子組成,細粒子通過吸濕增長為較大的粒子,進而影響能見度.研究表明0.6~1.4μm細粒子具有較強的光散射能力[7],諸多因素使大氣能見度同濕度呈現出負相關關系.

2.3 灰霾過程MLH與溫度、PM2.5對比分析

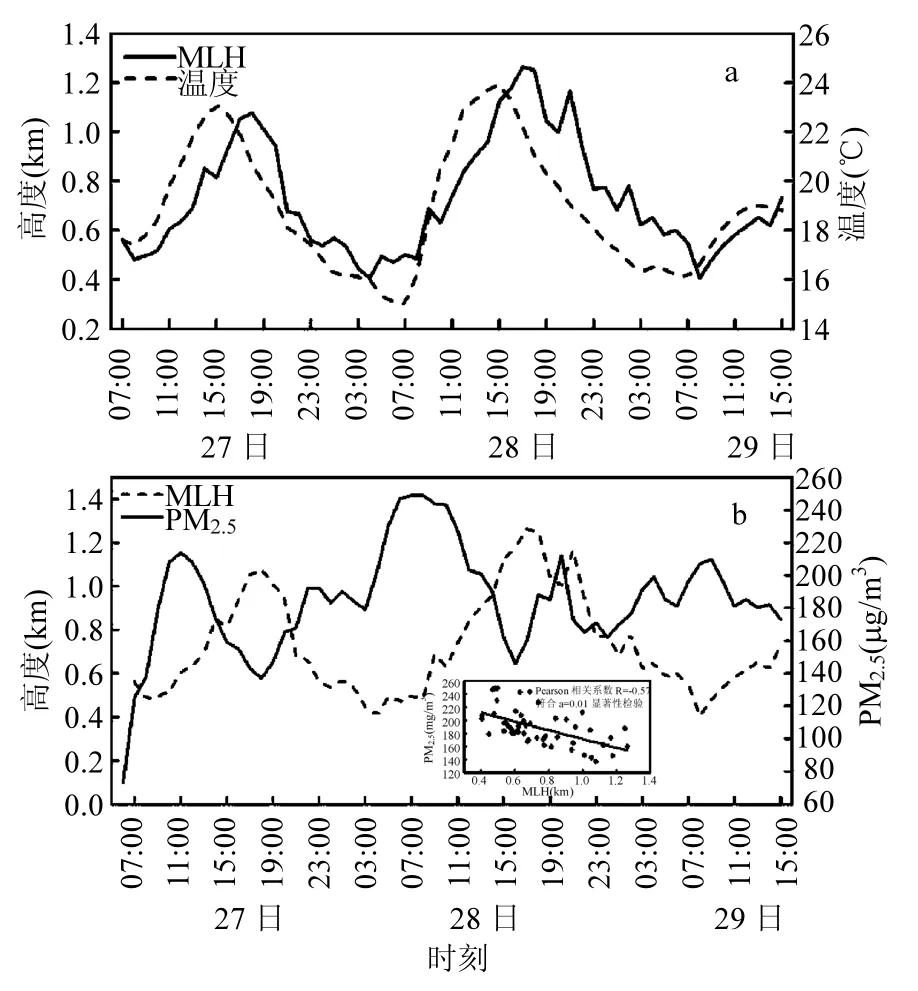

圖3a表明,灰霾期間MLH同地面溫度變化趨勢基本相同,只是 MLH的發展存在不同程度的滯后,而當 MLH較高時滯后效應更為明顯.圖中,午后 15:00地面溫度達到最大值,2h后 MLH達到峰值.3d的MLH變化趨勢較為一致,早晨開始升高,在 17:00達到峰值后伴隨夜晚到來出現小幅下降,20:00左右大幅下落,夜間維持在較低高度,谷值為 0.4km.其原因是白天隨著太陽輻射的增強,地表接收太陽輻射升溫,在地表與大氣間產生強的負溫度梯度,使得氣團垂直運動加速,對流湍流運動增強.同時,因地表的不均勻和起伏,不同地表升溫不同,隨著太陽輻射的增強,溫差越來越大,由風切變產生的湍流也相應增強,它們共同作用使混合層高度升高.午后隨著太陽輻射逐漸減弱,溫度降低,無論是對流湍流還是風切變產生的湍流都開始逐漸下降,相應地混合層高度也隨之降低.到了夜間,對流湍流逐漸消失,而風切變產生的湍流也因地面溫差減小而減弱,混合層高度下降到低點.因太陽輻射先影響地面溫度,然后湍流向上輸送感熱與潛熱,低處空氣團要影響到混合層上部區域需要一定的時間,故而使得MLH的峰值滯后于溫度峰值.

從理論上講,若污染排放一定,大氣混合層高度越高,相當于容納同樣污染物的容積越大,使得單位體積內的污染物濃度越小,反之,亦然.另外,MLH是反映垂直擴散的一個重要參數,當MLH較高時大氣垂直擴散能力強,導致地面污染物向上擴散,使地面觀測的污染物指標如PM10和PM2.5濃度變低;MLH較低時則相反.大氣混合層高度可通過容納污染物的容積和垂直擴散對灰霾是否發生及輕重有重大的影響.圖 3b表明MLH和PM2.5濃度呈現出明顯的負相關關系,相關系數為-0.57,通過了 α=0.01顯著性水平檢驗,當MLH較低時,對應的PM2.5處于相對高值,反之PM2.5值則較低.

圖3 MLH與溫度、PM2.5對比Fig.3 Comparision of MLH with temperature and PM2.5

2.4 氣溶膠消光系數、MLH反演結果分析

2.4.1 灰霾過程氣溶膠消光系數分析 由圖 4a發現,大氣低層氣溶膠消光系數存在明顯日變化,變化趨勢同地面顆粒物濃度較為相似,27、28日夜間~上午,消光系數保持較高水平,消光值基本在 1.0km-1以上,部分時刻超過 2.0km-1,午后降為0.5~1.0km-1范圍,夜晚再次升高.同 27、28 日相比,29日MLH和消光系數的最大區別在于當日白天MLH上升緩慢,至15:00MLH只有0.55km左右,而午后的消光值未出現下降,仍保持高值.夜間消光值高主要的原因應該是夜間濕度大,細粒子吸濕增長快速,加上太陽輻射減少,溫度低,致使 MLH維持較低水平,導致污染物聚集在近地面不易擴散,從而出現這一現象;而上午消光值仍較大應該是人類活動所致,上午 MLH較之夜間雖有上升但仍未發展完全,高度不高,加上人類活動開始,不斷向大氣排放氣溶膠,使得消光能維持高水平;午后,溫度升高,大氣湍流增強,MLH持續上升,使得容納地面污染物的容積擴大及大氣垂直擴散能力提高,以致消光系數快速下降.而29日午后消光值較大的原因可能同29日上午至午后 1.8~2.3km 上空低云的存在有關,它阻礙地面接收太陽輻射,導致地面溫度升至13時然后開始下降,混合層得不到充分發展,從而使得污染物聚集在低層大氣導致氣溶膠消光系數維持高值.

2.4.2 霾與非霾天消光系數、MLH對比分析選取2012年11月11日07:00~12日07:00非灰霾天來反演消光系數,由圖 4b看出,非灰霾天消光系數具有明顯日變化特征.白晝時段氣溶膠消光值較小,幾乎在0.18km-1以下,其中大部分低于0.15km-1.夜間消光系數開始增大,從 18:00至次日07:00,MLH內消光基本在0.15km-1以上,特別是0.6km到MLH這一高度區間,消光系數大多數在 0.2~0.23km-1.

圖4 霾與非霾天消光系數、MLH變化及差值分布Fig.4 Variations of aerosol extinction coefficient,MLH during the haze ,non-haze and difference

由圖4發現,非霾天MLH日變化趨勢與霾天較為一致,但非霾天 MLH明顯高于霾天同期的高度.而從消光系數來看,非霾天 MLH以下高度的消光系數較小,幾乎都在 0.1~0.25km-1這一范圍,遠遠小于灰霾期間消光系數,可見該時間段城市上空污染物少,空氣較好.從消光差值分布圖4c看出:霾天MLH內消光差值皆為正值,絕大部分差值在 0.25~2.0km-1范圍,而非霾天的消光系數基本在0.25km-1以下,由此可知,霾天氣溶膠消光系數大多數時刻遠大于非霾天,說明霾天大氣中污染顆粒含量較高,污染嚴重;區間a~d為消光差值較大時段,區間內 MLH以下高度的差值基本在1.0km-1以上,部分時段更是大于1.5km-1,而區間 e~f為小消光差值時段,MLH 內差值在0.25~0.75km-1范圍.大差值時段基本集中在凌晨和上午,小差值時段則從午后 16:00前后持續到MLH出現大幅度下降的時刻;29日午后差值較特殊,此時消光差值較大,這應是受低云影響所致;出現較大差值時段MLH基本低于0.75km,小差值時段MLH則在該高度以上,可見MLH高度應是影響消光差值的一個重要因素.

分別從圖4c中a~d區間選取一個消光差值較大的時刻(圖 4c中 h~k),繪出灰霾天與非灰霾天相同時刻的消光系數廓線用于分析不同天氣狀況垂直方向上的消光區別(圖略).發現非灰霾天廓線上消光系數相差不大,只有 0.15km-1的波動,而灰霾天消光系數廓線變化則十分明顯,從0.27km高度開始,氣溶膠消光系數隨著高度上升逐漸增加,在混合層內某一高度達到最大值后開始小幅減小,當到達MLH后,消光值大幅度下降,減小到與非霾天消光值相當.

3 結論

3.1 灰霾過程中 PM10同 PM2.5變化趨勢一致,呈現出明顯的日變化.灰霾主要由小于 2.5μm的細顆粒物造成.在靜風條件下,灰霾期間溫度日變化近乎正弦曲線,濕度與溫度、大氣能見度呈現明顯負相關關系.

3.2 灰霾天氣顆粒物濃度與近地面消光系數日變化較相似,基本上呈現夜間高午后低的趨勢.霾天 MLH變化趨勢與地面溫度相似但略有滯后,峰值滯后于地面溫度峰值2h.MLH與PM2.5存在負相關關系,相關系數為-0.57.

3.3 霾天MLH遠低于非灰霾天,消光系數方面,霾天近地面消光系數大部分時刻大于1.0km-1,遠大于非霾日0.1~0.25km-1范圍的消光系數.

[1]Ramana V, Crutzen P J, Lelieveld J, et al. Indian ocean experiment:An integrate analysis of the climate forcing and effects of the great Indo-Asian haze [J]. Journal of Geophysical Research, 2001,106(22):371-398.

[2]唐傲寒,趙菁嫻,韓文軒,等.北京地區灰霾特征研究進展 [J]. 中國農業大學學報, 2013,18(3):185-191.

[3]王 靜,牛生杰,許 丹,等.南京一次典型霧霾天氣氣溶膠光學特性 [J]. 中國環境科學, 2013,33(2):201-208.

[4]吳 兌.近 10年中國灰霾天氣研究綜述 [J]. 環境科學學報,2012,32(2):257-269.

[5]童堯青,銀 燕,錢 凌,等.南京地區霾天氣特征分析 [J]. 中國環境科學, 2007,27(5):548-588.

[6]王明潔,朱小雅,陳申鵬.1981~2010年深圳市不同等級霾天氣特征分析 [J]. 中國環境科學, 2013,33(9):1563-1568.

[7]Kang Hanqing, Zhu Bin, Su Jifeng, et al. Analysis of a longlasting haze episode in Nanjing, China [J]. Atmospheric Research,2013,120:78–87.

[8]朱佳雷,王體健,邢 莉,等.江蘇省一次重霾污染天氣的特征和機理分析 [J]. 中國環境科學, 2011,31(12):1943-1950.

[9]高 岑,王體健,吳建軍,等.2009年秋季南京地區一次持續性灰霾天氣過程研究 [J]. 氣象科學, 2012,32(3):246-252.

[10]QX/T 113-2010 霾的觀測和預報等級 [S].

[11]GB 3095-2012 環境空氣質量標準 [S].

[12]李成才,劉啟漢,毛節泰,等.利用MODIS衛星和激光雷達遙感資料研究香港地區的一次大氣氣溶膠污染 [J]. 應用氣象學報,2004,15(6):641-651.

[13]賀千山,毛節泰.北京城市大氣混合層與氣溶膠垂直分布觀測研究 [J]. 氣象學報, 2005,63(3):374-384.

[14]毛敏娟,姜維楣,吳曉慶,等.氣象激光雷達的城市邊界層探測[J]. 環境科學學報, 2006,26(10):1723-1728.

[15]王 苑,耿福海,陳勇航,等.基于微脈沖激光雷達的上海浦東地區不同強度霾研究 [J]. 中國環境科學, 2013,33(1):21-29.

[16]劉 成,明 海,王 沛,等.西藏那曲和北京郊區對流層氣溶膠的微脈沖激光雷達測量 [J]. 光子學報, 2006,35(9):1435-1439.

[17]夏俊榮,王普才,宗雪梅,等.利用激光雷達太陽光度計等多種遙感手段立體監測一次沙塵事件 [J]. 大氣與環境光學學報.2012,7(3):161-167.

[18]周 碧,張 鐳,曹賢潔,等.利用激光雷達資料分析蘭州遠郊氣溶膠光學特性 [J]. 高原氣象, 2011,30(4):1011-1017.

[19]丁 輝.利用微脈沖激光雷達(MPL)探測氣溶膠消光系數廓線和大氣MLH的初步研究 [D]. 南京:南京信息工程大學, 2012.

[20]Yan Qing, Hua Dengxin, Wang Yufeng, et al. Observations of the boundary layer structure and aerosol properties over Xi’an using an eye-safe Mie scattering lidar [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2013,122:97–105.

[21]黃祖照,董云升,劉建國,等.珠三角地區一次灰霾天氣過程激光雷達觀測與分析 [J]. 大氣與環境光學學報, 2013,8(2):114-123.

[22]Fernald F G.Analysis of atmospheric lidar observations:some comments [J]. Appl. Opt., 1984,23:652-653.

[23]Takamura T, Sasano Y, Hayasaka T. Tropospheric aerosol optical properties derived from lidar, sun photometer,and optical particle counter measurements [J]. Appl. Opt., 1994,33:7132-7140.

[24]Flamant C, Pelon J, Flamant P, et al. Lidar determination of the entranment zone thickness at the top of the unstable marine atmospheric boundary layer [J]. Boundary layer Meteorology,1997,83:247-284

Analysis of a haze event in Nanjing with micro-pulse lidar measurements.

YAN Guo-liang1, HAN Yong-xiang1*,ZHANG Xiang-zhi2, TANG Li-li2, ZHAO Tian-liang1, WANG Jin3(1.Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;2.Jiangsu Environmental Monitoring Center, Nanjing 210036, China;3.Guizhou Meteorological Bureau, Guiyang 550002, China).China Environment Science, 2014,34(7):1667~1672

A haze event in Nanjing during October 2012 was intensively measured with micro pulse lidar (MPL). By combining the MPL-measurements with the observations of meteorology, PM10and PM2.5, we analyzed the variations of PM-concentrations, meteorological elements, vertical aerosol profiles with the optical property and mixing layer height(MLH)and their relations. The differences of extinction coefficients and MLH between the haze event and the non-haze period of November 11-12, 2012 were also comapared. The analysis show that the diurnal changes of PM-concentrations and extinction coefficients were in the relatively similar pattern with the high values in night and the low values in afternoon during the haze event. The peak of MLH lagged 2hours behind the peak of air temperature. There was a negative correlation between MLH and PM2.5during the haze event, correlation coefficient was -0.57. Compared to the non-haze period, the MLH was much lower during the haze event and most of the extinction coefficients exceeded 1.0km-1, which was much higher than the extinction coefficients from 0.1 to 0.25 km-1during the non-haze period.

haze;micro-pulse lidar;mixing layer height;extinction coefficient

X513

A

1000-6923(2014)07-1667-06

2013-10-21

國家自然科學基金項目(41375158,41075113);江蘇省其他項目(BE2012771,BK2012884,11KJA170002)

* 責任作者, 教授, han-yx66@126.com

嚴國梁(1988-),男,海南文昌人,南京信息工程大學大氣物理學院碩士研究生,主要從事大氣環境方面研究.發表論文1篇.