管好我們的錢袋存款保險制度建立后如何選擇銀行服務

文/虞瑾 中國建設銀行博士后

管好我們的錢袋存款保險制度建立后如何選擇銀行服務

文/虞瑾 中國建設銀行博士后

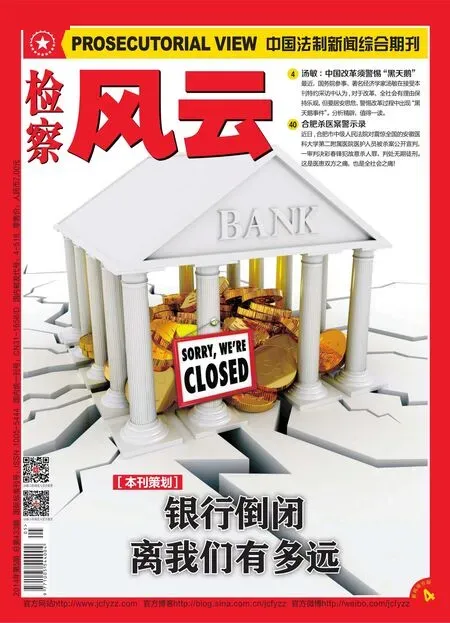

十八屆三中全會提出要加強金融市場建設,并明確提出建立存款保險制度。那么存款保險制度建立后,老百姓應當如何選擇銀行以及相應服務呢?

怎樣選擇銀行

存款保險制度的出臺結束了老百姓閉著眼睛存錢的年代,國家在喊話:“存款有風險,國家不買單!”既然如此,那我們到底應該怎么看好自己的存款,怎樣選擇合適的銀行呢?

筆者認為人民銀行對于銀行業的分類過于專業,不利于普通老百姓識別,尤其當前各類銀行層出不窮,人們很難去按照官方的標準對銀行分門別類對號入座。為了便于識別,我們可以將銀行分為大、中、小型銀行和外資銀行四類。

大型銀行一般資本雄厚,主要是指“四加一”,即工、農、中、建四大國有商業銀行加上交通銀行,這些銀行有國家資本背景,往往被稱為“大而不能倒”的銀行,是老百姓最放心的一類銀行。

中型銀行主要是最近幾年發展起來的股份制商業銀行,譬如浦發銀行、民生銀行、招商銀行、興業銀行、北京銀行、廣發銀行等。這些銀行雖然成立時間比較晚,但由于有地方政府或者資金雄厚的股東支持,這幾年已經成為全國范圍內網點分布較多,存貸款規模較理想的銀行業中堅力量。

小型銀行往往是指地方性銀行,或者在地方上有一定規模的城市信用合作社、農村信用合作社等等。這些銀行的股東在一定地域范圍內有相當的資金實力,在當地也有較強的知名度,與地方經濟休戚相關,是銀行業的新興力量。

此外,隨著經濟全球化的步伐加快,外資銀行也紛紛將市場開拓到中國,其金融服務相比國內銀行,幾乎都要更勝一籌。

面對這些大大小小的銀行,我們除了看銀行的網點規模、產品收益等外部特征,還應該關注些什么?特別是存款保險制度和銀行破產制度出臺后,我們該怎樣擦亮眼睛,撥開云霧一睹銀行的真容呢?

筆者結合多年銀行工作經驗,摒棄官方對銀行業的各類評估標準,以親身感受,暢談儲戶選擇銀行的幾個看點,簡而言之:“一看員工、二看存款、三看貸款”,也就是看員工來源、看存款成本、看貸款去向。這三個要素其實是緊密相關的。一個銀行的員工來源往往折射出這個銀行在當地社會的人情關系網,銀行業在全球范圍內都屬于“金飯碗”,能否捧到“金飯碗”往往是人情關系較量的結果,而這樣無形的人情關系網又關系到這個銀行的存款來自于何方,貸款流向何處。存款的成本和貸款的用途直接關系到了這家銀行的抗風險能力。所以,我們不能僅僅靠簡單地數數銀行的網點、看看銀行的廣告,而要更深層次地了解銀行,從而才能合理評估銀行的風險因素。

首先,我們必須確立一個觀點,在以銀行為代表的金融機構的各類風險因素中,最大的風險是人的風險,沒有一個行業像銀行一樣更需要關注人的安全問題。銀行員工因違法行為而危害到整個機構并造成巨大損失的可能性要遠遠大于其他行業的員工,這種現象與金融機構本身的屬性有必然的聯系,著名的“巴林銀行”倒閉案例就說明了這一點。大銀行的存款規模巨大,這種巨大效應不是依靠高息攬存實現的,而是依靠其與國家天然淵源上取得的。所以這些銀行雖然參與市場競爭,但花同樣力量得到的回報往往要高于其他中小銀行。這些銀行的人才結構很特殊,由于行領導一般采取總行派駐制,使得裙帶關系基本無用武之地。

中小銀行的人員層次和大銀行相比差異比較大,用人機制帶有很大的地域性,往往本地的銀行選用本地的人員為常態,并且人情裙帶關系比較明顯,“任人唯親”現象時有發生。由于人情關系在員工選擇上占主要因素,導致教育背景和良好的家庭背景不再發揮決定性作用,這樣的群體往往一榮俱榮,一損俱損。如果領導層比較開明且善于經營、嚴加管理,整個銀行會良性發展,如果管理層出現問題,在人員個人的自律缺失的情況下,無法形成自覺的他律機制,銀行面臨問題的風險比較大。

其次,我們要關注不同銀行的存款結構和貸款去向。國有商業銀行特別是“四大行”多是從原來的政府部門或者政策性機構轉變而來,與生俱來帶有國資的背景,它們和政府部門、事業單位以及財政資金支持的機構有著千絲萬縷的關系,在爭取國家大型項目的存款上有無可比擬的競爭優勢,積累了很多優質的客戶,它們已經成為所謂“大到不能倒的銀行”。這些大銀行以及這幾年發展較快的全國性股份制商業銀行在網點鋪設、業務范圍等方面都較為全面,個人存款面廣量大,關聯存款較少。在無需增長成本的前提下,自然增長的存款客戶仍然占一定的比重,存款成本比較低。這些大型銀行的貸款有一定的選擇性,即便出于支持政府地方建設的需要而作出的貸款安排,因為有地方政府的支持,一般也不存在較大的風險。

城商行和農信社等中小銀行的存款結構和其人員結構有密切關系,由于其從業人員的親緣性特征,關聯客戶存款、人情親情存款占較大比重,并且這種人情存款往往與貸款直接相連,或者更直白的講,很多存款是為了獲得貸款,存款只是取得貸款的某種“擔保”。銀行為了吸收大量存款往往不會花大力氣去做好貸前貸后的監督和管理,這樣的結構導致存款不可靠、貸款也不安全。中小型銀行無法享受太多的政策傾斜,也沒有很多政府背景,爭取人情存款之外的自然增長存款必須依靠自己的努力才能獲得,高息攬存成為必然的手段,這直接導致了這些銀行的存款成本較高。對銀行來說這樣做會直接導致負債成本增加,而為了維系高成本的負債,銀行只能將資金投放于高風險高收益的投資領域,甚至將貸款放入高風險行業。這幾年上海發生的鋼貿業融資鏈斷裂案例就很好地說明了這個問題,貸款投放的功利性直接導致這些銀行的風險增大。

如何合理安排存款

既然我們已經學會用自己的眼光發現銀行的“秘密”,那我們是否就可以放心將自己的資金都投入銀行了呢?顯然不是。首先我們必須樹立這樣的觀點,不要把雞蛋放在一個籃子里。假設我們的貨幣資金是一籃子的雞蛋的話,我們也要有意識地將這些貨幣資金進行分類,比如根據距離資金使用的時間可以將資金分為長、中、短三類。長期資金用于較長期的資金用途,比如青年人的買房資金、中年人的養老資金和子女教育資金等,這些資金距離使用往往有十年以上,我們一般對這樣資金的保值需求大于增值需求,穩定性強的存放途徑更吸引我們;中期資金一般為了一年以上的資金積累之用,比如買車、高檔消費品、出國旅行、積累一定的資金用于較高門檻的理財投資等,人們對這些資金的增值需求比較高,希望在較短的時間內獲得較高的投資回報,穩定性和增值性不相上下,或者更偏好增值性;短期資金是平時周轉使用的資金,或者日常生活中結余的資金,這些資金一般要求靈活性強的存放渠道,最好隨存隨取,資金只要略有回報即可。

如果我們按照三四十歲的普通工薪階層來討論資金存放的話,假設長、中、短資金占比為5:4:1的比例分配。建議將長期資金存放于大型銀行,如上所述,大銀行的普通定期存款和理財產品的收益一般不會太高,但安全高風險小,存放長期資金不但有所增值,更符合對長期資金穩定性的需求,另外較長時期的國債也是很好的選擇。大銀行參加存款保險制度后,投保比例較高,出現風險后賠付數額較大,且有國家做股東,“大而不能倒”的情況仍會保留,可以有效地降低儲戶損失長期資金的風險。

中期資金可以選擇的方向很多,在高回報的銀行理財產品、信托產品。基金產品等之間進行合理配比都是比較好的選擇。但大家必須清醒的認識一點,當前在銀行柜臺購買的產品未必都是銀行自己的產品,所謂銀行自己的產品主要是那些用銀行資產作為擔保,或者銀行自行成立資金池并以自己的名義對外投資而推出的銀行理財產品。那些通過銀行柜面銷售的保險產品、基金產品、證券產品都不是銀行自己的金融產品,一旦產品出現問題,銀行不對客戶負責。

短期資金量少而分散,很多人都是扔在活期存款里,精明的投資者會選擇銀行短期理財產品,比如開放式每日可以贖回的理財產品或證券類的國債逆回購、貨幣型基金等。