當代藝術:關乎社群意識

陳婧

雖然巴黎的各大博物館、藝術中心數(shù)量相當多,但確實缺乏如此一座“當代藝術中心”,它把數(shù)字化美學帶到了新的高度,法國媒體形容它是“水泥冰山頂上罩著一團玻璃云彩”。

讓人期待已久的LVMH巴黎博物館10月27日正式開幕。這是一家純粹的當代藝術博物館,展示路易威登基金會收藏的20世紀和21世紀法國和海外藝術家的作品。博物館形似一艘巨大的玻璃飛船,由12片帆狀棚罩組成,法國媒體形容它是“水泥冰山頂上罩著一團玻璃云彩”。博物館從開工到竣工,耗資1億歐元,歷經波折長達13年,甚至一度被巴黎法院取消建筑許可,現(xiàn)在終于排除萬難,大功告成。博物館座落在拿破侖三世為歐也妮皇后修建的一座古老公園內,盡管浮夸的設計引起了一些人的反感,這座博物館實際上是獻給巴黎城市價值不菲的禮物。根據(jù)與巴黎市政府簽署的用地協(xié)議,該博物館的所有權在 55年后將歸政府所有。

LVMH博物館由曾經榮獲普立茲克建筑獎的加拿大建筑大師弗蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)親自操刀設計,概念與造型皆以突顯巴黎為主軸。博物館也是“路易威登創(chuàng)作基金會”的所在地,目的是與紐約、倫敦等國際重量級城市的當代藝術中心看齊。博物館占地12.6萬平方米,同時規(guī)劃了11個展區(qū),除了固定的展示品外,也會跟藝術家合作推出短期展覽。

弗蘭克·蓋瑞是數(shù)字計算時代的建筑美學大師,而LVMH博物館則把蓋瑞的數(shù)字化美學取向帶到了新的高度:共有400多人參與了該建筑 3D數(shù)字模型的網(wǎng)上眾包工程,組成建筑物表面的3600塊玻璃板和19000塊水泥板是由工業(yè)機器人模擬并鑄造的。這位設計師說:“如果你從正面看,就像張開的翅膀,這是兩張帆,而你在掌舵的地方。”

12月17日,啟用不久的LVMH當代藝術博物館將迎來第一個開幕臨時展——丹麥藝術家奧拉維爾·埃利亞松(Olafur Eliasson) 的個展。作為極具代表性和影響力且富有多樣性的藝術家,他一直關注環(huán)境的營造和環(huán)境的變遷。藝術家能拯救世界嗎?埃利亞松是最近一位站出來說“可以”的藝術明星。

照亮世界的“小太陽”

麻省理工學院(MIT)也在近日宣布,2014年度尤金·麥克德莫特藝術獎(Eugene McDermott Award)將授予埃利亞松。這個藝術獎主要獎勵不斷成長、富有創(chuàng)新精神的藝術家,此番授予埃利亞松則是由于其所呈現(xiàn)的“野心勃勃的公共藝術項目、大尺寸的裝置、建筑場館、大型藝術展覽、空間性試驗、感官體驗以及與眾不同的藝術社會項目——小太陽”。對于獲獎,埃利亞松給出了非常強力的聲明:“我們通過抽象概念來規(guī)劃這個世界,通過藝術將思維、直覺、感受以及意圖轉譯成能夠改變現(xiàn)實的行為。”

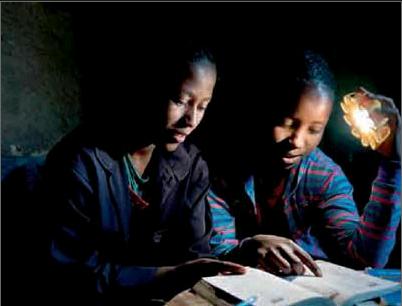

全世界有16億人在沒有電力供應的環(huán)境中生活,他們不得不使用煤油照明,煤油昂貴且有害于他們的健康。你每天所必需的電能是多少?而你每天又消耗了多少?沒有電,沒有燈光,你的生活將會是怎樣?在第13屆威尼斯國際建筑雙年展上,埃利亞松和工程師弗雷德里克·奧特森為世界上沒有電網(wǎng)覆蓋的12億人,帶來了太陽能LED燈具。他曾經使用人造薄霧及暖光燈泡,將泰特現(xiàn)代美術館巨大的渦輪大廳,改造成了沐浴在陽光似的暖光之中的迷幻空間。此項目引起了巨大轟動,成為埃利亞松的代表作之一。現(xiàn)在他又要利用自己在技術方面的能力以及對各種發(fā)光物體的把握,把這個星球照亮。

這盞太陽能供電的LED燈為12億人的缺電生活帶來了實用、安全、高效的人造光源,不僅可以在晚上作為可移動電燈使用,還可作為手持光源。巴掌大小的、紙風車形狀的黃燈,可以隨手掛在寫字臺、餐桌之類的地方,還可以戴在身上,在戶外活動時順便給燈充電。小太陽將屬于所有人的光能,轉化成了可以屬于每一個人的燈光。獲得小太陽的方式更像“眾籌”,通過在世界上電力充足的地區(qū)全價購買“小太陽”,就可以幫助那些沒有電力覆蓋或供應不足地區(qū)的人們以更低的價格獲得它。

“小太陽”不僅可以提供光明,也可以照亮內心。埃利亞松在學生時代構思的《明星夢》是他最早的作品:一盞裝在天花板上的聚光燈將一束光打在地板上。這一方小小的、明亮的高光區(qū),是夜里酒吧歌手淺吟低唱的最佳舞臺;現(xiàn)在它需要的就是某個人——某個做著明星夢的人——往前邁上一小步,進入光區(qū)。而小太陽也像這一道光,告訴陷入黑暗里的人們,“過來,站到這邊來。”

埃利亞松最廣為人知的是他在制造顛覆性的藝術形式與藝術體驗上的驚人創(chuàng)造力。借助光線、色彩、水、天空和氣溫,他能將空無一物的巨大空間,化為給觀眾帶來神秘體驗的人工環(huán)境。他的作品邀請觀眾置身其中,以體驗引導人們去關注個體的感知變化。在這里,觀眾不再單純地從外部欣賞藝術作品,而是驚奇地發(fā)現(xiàn)自己成為了藝術作品的組成部分。

一些人質疑“小太陽”并非藝術項目,埃利亞松在采訪中回應道:“它能否稱其為藝術,在于如何提出問題和圍繞這一問題的批判性討論。這件作品的一部分念想,是期望這個‘小太陽能夠存在于需要它的人手上。藝術不僅僅是一項計劃,它關乎社群意識。”

冰山在你眼前融化

埃利亞松最擅長的是通過呈現(xiàn)一個情緒和氛圍的感受性空間,激發(fā)人類對未來生態(tài)環(huán)境的想象,從而可以超越一般地理、文化、政治意義上的差異,回應今天生存處境中的緊急議題——水和氣候。

辦展時,讓美術館最頭疼的是如何能夠呈現(xiàn)埃利亞松的作品,那些大型城市干預項目通常只能在更廣闊的空間中進行。例如1997年的作品《侵蝕》中,水——約翰內斯堡最珍貴的商品之一——瞬間漫過街道,造成當?shù)亟煌ǘ虝r間中斷。1998年的作品《綠色河流》,從洛杉磯、斯德哥爾摩到東京,幾條飽受摧殘的河流同時被環(huán)保顏料染成鮮亮的綠色,諷刺到家。2008年,他在美國創(chuàng)作了公共藝術作品《紐約瀑布》,在曼哈頓島的哈德遜河上,利用抽水系統(tǒng)把水抽送到金屬支架頂端的水槽,創(chuàng)造出高27米至37米不等的巨型人工瀑布。

但埃利亞松也常常把美術館變成了另一個世界。2014年8月,作為路易斯安那現(xiàn)代藝術博物館史上最具里程碑式的展覽,埃利亞松的裝置作品“河床”占據(jù)了博物館整個南翼展廳。藝術家在地板上鋪滿了砂石,由此堆砌出的地形在中間形成一條小小的河道,水流從中流淌而過。游客穿過鋪在瓷磚地板上的特殊小道,來到松軟的砂石地上,最后沿著河道行走。

2014年10月26日,他和地質學家米尼克·羅新(Minik Rosing)創(chuàng)作了一件極有視覺沖擊力的作品“冰的觀察”,在哥本哈根市政大廳展示氣候變化的力量。由皇家北極線潛水員和碼頭工人打撈,由格陵蘭冰川集團承包,從格陵蘭島努克港外的nuup kangerlua海峽拉來了100噸重的內陸大冰塊,在4個冰凍集裝箱內運輸,從努克放到了丹麥大街上。12塊大冰塊將被布置擺放成一個鐘的形狀,就像一個警示鐘一樣,提醒著人們氣溫在上升,寒冰在融化,海平面在上升。

“冰的觀察”的概念回應了聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會第5版評估報告(IPCC)的出版,希望引起人們重視氣候變化的后果。“冰是一種美妙的、奇特的物質,就像過去我們的文明的發(fā)展和冰河時代緊密相連一樣,未來我們的命運也是和冰的命運緊密相連的。一個穩(wěn)定的氣候條件是文明起源和繁榮的基礎,過去我們的行為即將導致穩(wěn)定氣候時代的終結,科學和技術使我們破壞了地球氣候的穩(wěn)定,但既然我們理解了這種變化背后的原理,我們就有力量阻止這種變化繼續(xù)惡化。”埃利亞松這樣回應。

在回答為什么會選用真實的來自北極峽灣的冰塊時,埃利亞松補充道:“作為一名藝術家,我對如何將知識具體化很感興趣。一個思想要如何感受,以及知識是如何激勵行動的?我們面對的氣候挑戰(zhàn)是具體化的,我希望人們去觸摸市政大廳廣場上的冰塊,從中受到一定程度的觸動。感知和身體體驗是藝術中最重要的部分,它們也可以充當社會變革的工具。我們都是‘全球化的我們里的一份子,我們必須聯(lián)合起來一起行動,為我們的后代創(chuàng)造一個穩(wěn)定的氣候環(huán)境。”

我把墻壁涂成了黃色

在埃利亞松看來,最值得探討的是如何重新探討空間的構成,我們的參與性以及我們對其應負的責任。“任何事物都在持續(xù)的運動中,這種運動是由自然的物理進程所決定,同時也是人類參與的結果”。“我努力推動的是另一種構建空間的方法,以及參與其中的方式。參觀者,與空間相聯(lián)系,與人群相聯(lián)系,與他們周邊的藝術作品相聯(lián)系,他們具有創(chuàng)造新模式的能力,在這層意義上,他們也是環(huán)境的基本創(chuàng)造者。”

與那些循規(guī)蹈矩的藝術家相對,埃利亞松把展示空間看作一個戰(zhàn)場。“我更愿意將展覽館當做更深的踏入社會的地方,那里能夠仔細地審視社會。有人可能說展覽館是一種超社會,有著更強的壓力和更大的緊張感,事實上,展覽館里有著更為激烈、更為白熱化的探討。”

許多畫廊和藝術機構越來越傾向于在空間管理方面表現(xiàn)出獨創(chuàng)性和中立性,然而卻掩蓋了意識形態(tài)方面“標準化了的優(yōu)越性”。埃利亞松說:“即便明顯是最中立的選擇,也隱藏了策展人的目的性。白立方畫廊的現(xiàn)代延伸隱藏了其深刻的意識形態(tài),而選擇將墻涂成白色,表面上看來是一種中立的策展選擇,實質上則掩蓋了意志行為。”

因此,埃利亞松在給LVMH座落在巴黎的旗艦店設計電梯時,選擇用黑色鮮明地表達了自己的態(tài)度,這本身也成為了一場體驗——電梯是隔音設計,里面沒有一絲光亮,上升的20秒鐘時間里,客人們被邀請體驗自己內心的發(fā)現(xiàn)之旅。這并沒有什么,只是如果你的內心世界不夠豐富,那么20秒鐘的時間就太長了。

埃利亞松還把黃色的墻視為當代畫廊的新標準。埃利亞松把觀點大膽地“躍然墻上”,供讀者觀察、體驗、解密,聽起來就像是當代的哥白尼,他用墻壁大聲說出了“太陽是宇宙的中心,觀眾的自我感受才是當代藝術的中心”。

埃利亞松把“哥白尼式的論調”也帶到了LVMH博物館。在12月17日開幕的個展中,他“把墻壁涂成了黃色,表達自己非中立的態(tài)度”。作品《地平線內》把光影帶到池塘邊緣,多個三棱柱并列排開,鏡子、水面、燈光、鏡像重疊錯落。他玩的還是空間的特技——空間,作為意義的創(chuàng)造者,對觀眾負有高度責任感。它應該體系透明,其整個系統(tǒng)對于觀眾來說簡明且平易近人,避免在利用空間時滑入高人一等的姿態(tài)。“我的目標就是消除藝術本身存在的復雜性,但提高人們對復雜問題的敏感度。”

觀眾影響并決定了他們所在的空間,這是埃利亞松的項目作品傳遞出的一個基本信息:他創(chuàng)作的裝置實際上是由觀眾激活的,而且最重要的一點是觀眾使這層關系變得一目了然。只要走在這個鏡子、水面、燈光、倒影和鏡像組成的空間里,你就不自覺地參與其中。“參與是一種試驗,通過觀察和努力,我們能夠重新認知那些既定的詞條和先入為主的概念。”

而觀眾在觀賞、參與他的作品之后,是否能真正從視覺上給頭腦中根深蒂固的印象帶來改變,在美國藝術家羅伯特·莫里斯(Robert Morris)的至理名言里,得到了簡潔精彩的闡釋:“更好的新作把關系從作品中抽離出來,使它們成為隨空間、光線和觀眾視域變化的函數(shù)。”毫無疑問,埃利亞松的藝術在當前“更好的新作”中占據(jù)了一席之地。

法國哲學家梅洛·龐蒂也是埃利亞松的啟蒙者。在接受采訪時,埃利亞松這樣解釋自己在LVMH博物館的新作:“這里面其實有些社會學的含義,它把某種相對性引入我們的經驗,就好像那面鏡子和一汪池水。人們可以通過自身行為改變周圍環(huán)境,你再也不是邊緣人物,你成了主角和中心人物,你的參與有結果。”