近10年共和盆地土地沙漠化時空變化特征分析

常 慧 殷青軍 鞠海虹

(青海師范大學生命與地理科學學院,青海 西寧 810000)1(青海景圖信息技術有限公司,青海 西寧 810002)2

近年,我國的沙漠化現象日益嚴重, 全國沙化土地面積約174. 3 萬km2, 超全國耕作土地面積的總和。故土地沙化監測與評價工作變得十分重要,它可以為政府如何科學防治土地沙漠化提供參考依據。青海省共和盆地是我國西部地區沙漠化現象比較嚴重的區域之一。沙漠化現象的日趨嚴重,土壤風蝕的不斷加劇導致該地區區域經濟發展嚴重受阻。因此,由遙感和地理信息系統作支撐,監測土地利用和土地覆蓋具有十分重要的意義。文章通過解譯該研究區域2001年,2005年以及2011年TM影像數據,獲得該區域近10年來土地沙漠化時空變化特征,以此為該區域的沙漠化科學防治提供借鑒。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

共和盆地地處青藏高原東北部, 地理坐標為98°46'~101°22'(E)和35°27'~36°56'(N), 東西長221. 5 km, 南北寬115. 4 km, 總面積17 252. 27 km2, 其中陸地面積14 640. 73 km2 , 占總面積的84. 86%, 其余為青海湖水域。該區域的地形由西北向東南傾斜, 平均海拔3 200 m, 屬于高原大陸性氣候, 四季分明, 晝夜溫差大,年平均氣溫在0.7~6. 3℃之間,年降水量一般在311.1~402.1 mm之間,年蒸發量1 400~2 400mm,年蒸發量約為年降水量的3.9~7.1倍,整個地區的無霜期很短。隨著全球氣候的不斷變暖以及青藏高原的特殊地理條件和過度放牧等人類活動的影響, 該區域的草場退化和沙化逐年加劇,導致生態環境不斷惡化。

1.2 研究方法

1.2.1 遙感信息源的選擇

基于遙感多波段、多時相以及獲取信息迅速,并且能包含極其豐富的地表信息的特點,我們選擇了2001年、2005年和2011年共和盆地的TM影像,合成該影像的7個波段,在GIS強大的分析統計功能的支持下提取荒漠化信息。

1.2.2 遙感圖像預處理

(1)利用 Erdas9.2圖像處理軟件將3期七波段遙感影像合成為3幅標準的假彩色圖像。

(2)圖像的幾何精校正。遙感影像依據其自身的成像規律,必定存在隨機的或系統性的變形誤差,產生變形的圖像給定量分析和位置配準造成困難,因此需對遙感影像進行幾何糾正,目的是改變原始影像的幾何變形。在野外用 GPS 采集了在圖像上分布均勻、易分辨且較精細的32個控制點,用二次多項式對3期的 TM 影像進行了幾何校正。幾何校正后再對圖像進行增強處理。

1.2.3 沙漠化土地信息提取

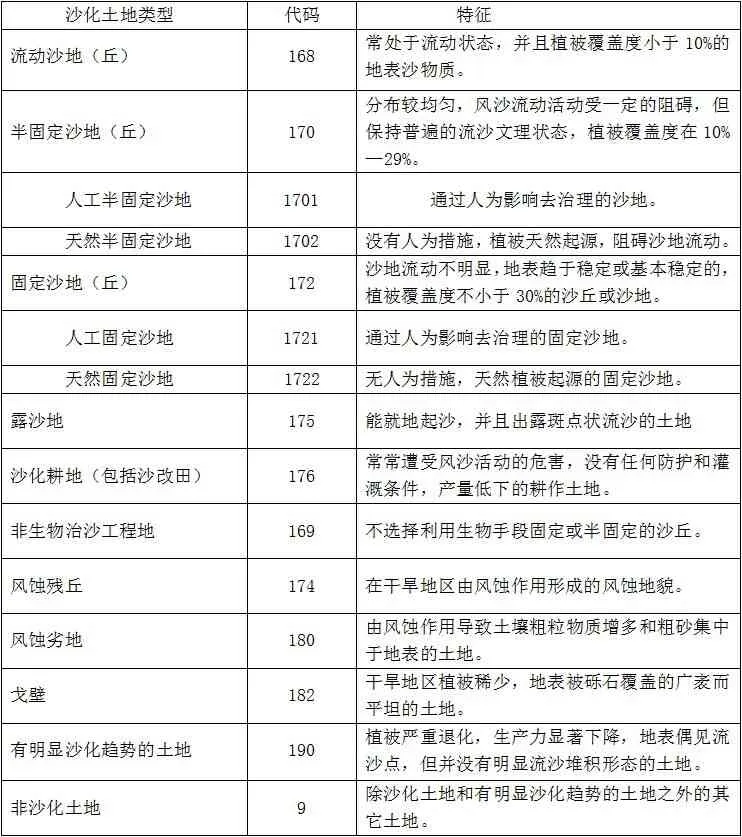

(1)沙漠化土地分類分級系統。根據《中華人民共和國防沙治沙法》,林業部行業標準《防沙治沙技術規范》(GB/T24425-2009)。在科學性與實用性、理論性與實踐性相結合的原則上,根據青海省共和盆地的具體情況,從共和盆地土地沙化不同類型區的沙化現狀及特點出發總結多年來土地沙化調查研究及科學試驗的基本經驗,依據表1所述分類標準進行調查研究,用以實現土地沙化的遙感調查。

表1 沙漠化土地分類分級及特征

(2)圖像解譯。利用Arcgis9.3軟件對三期數據進行目視解譯,得到三期青海共和盆地土地利用及沙漠化信息,然后對矢量圖層進行拓撲處理,建立圖層各要素之間的拓撲關系,再將2001和2005年、2005和2011年以及2001和2011年的土地利用圖層疊加,其中在對疊加圖層建拓撲時需設2條邊界的容限為1個像元的寬度,最后得到三期的青海共和盆地土地利用變化和沙漠化時空變化特征信息。

2 青海共和盆地土地沙漠化動態演變分析

2.1 沙漠化土地面積變化

利用 GIS 的強大空間分析功能對共和盆地土地利用變化的時空特性進行統計比較,獲取土地利用變化的數量信息和空間信息,得到變化的主要類型和空間分布狀況。用土地利用變化速度即動態度來描述變化的強度。其中龍羊峽庫區周圍的木格灘、河卡灘、塔拉灘土地沙漠化最為嚴重的區域。表 2列出了2001、2005以及2011年共和盆地土地利用與土地覆蓋現狀的遙感監測結果。2001年青海共和盆地沙漠化土地總面積為2752.87km2,占研究區總面積的16.43%。2005年青海共和盆地沙漠化土地總面積為2682.77km2,占研究區總面積的16%,與2001年相比,2005年沙漠化土地總面積減少了70.10km2,年均減少17.525km2;2011年青海共和盆地沙漠化土地總面積為2633.08km2,占研究區總面積的15.7%,與2005年相比,2011年沙漠化土地總面積減少了49.69km2,年均減少8.3km2。與2001年相比,2011年沙漠化土地總面積減少了119.79km2,年均減少了11.979km2。

另外,共和盆地土地覆蓋類型依據面積大小依次為草地,水域,林地,流動沙地,耕地,未利用地,固定沙地,有明顯沙化趨勢的土地,風蝕劣地,露沙地,風蝕殘丘,半固定沙地,居民工礦交通用地以及沙化耕地。其中,草地面積增加最多,其次是水域和居民工礦交通用地,草地面積的不斷增加說明在政府所采取的一系列防沙治沙的措施下,生態環境有所改善。但是流動沙地的面積在整個區域內占有很大比重,形勢仍然嚴峻,需加強治理。

表2 土地利用與土地覆蓋現狀的遙感監測結果

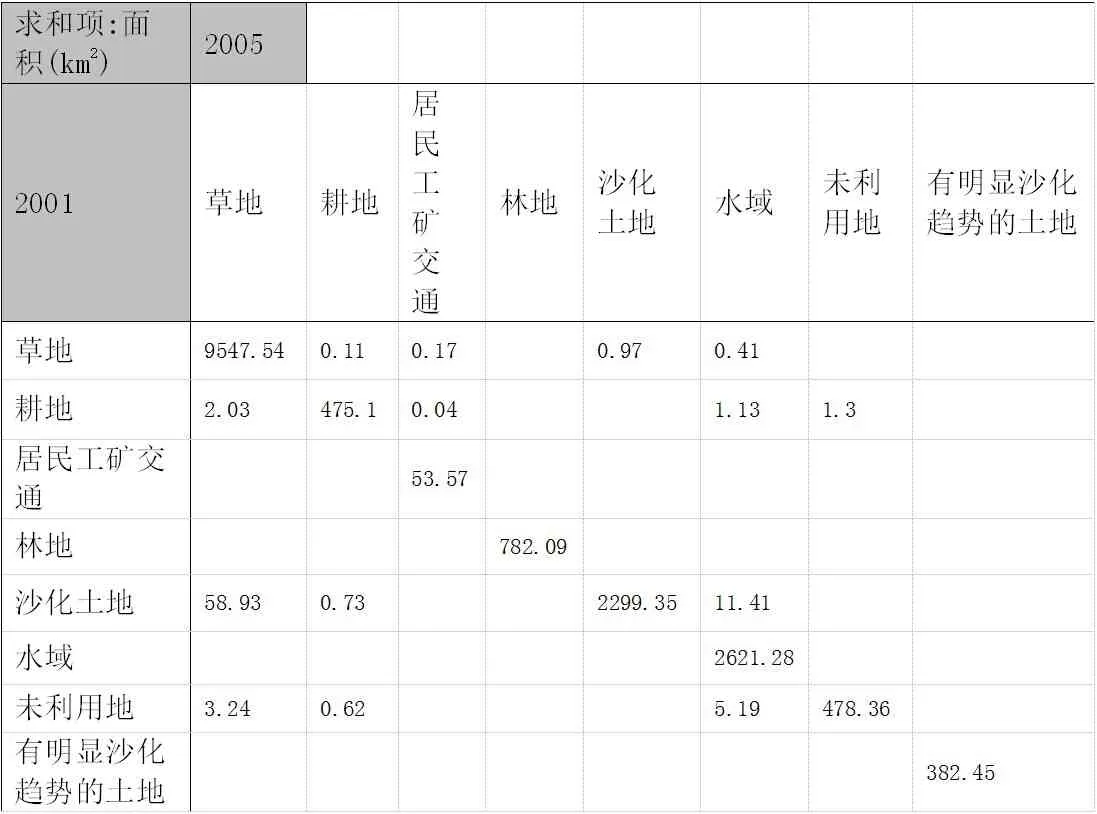

表3 2001年至2005年共和盆地不同類型土地面積轉換矩陣

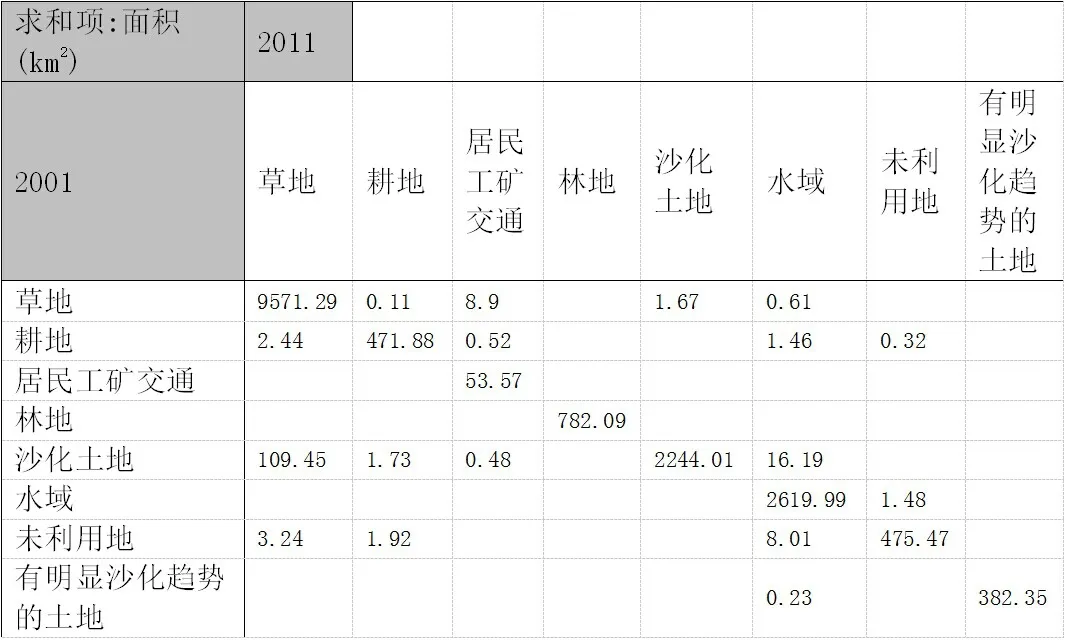

表4 2005年至2011年共和盆地不同類型土地面積轉換矩陣

表5 2001年至2011年共和盆地不同類型土地面積轉換矩陣

2.2 研究區土地覆蓋和土地沙漠化變化的空間分析

在Arcgis中,導入疊加圖層的數據,打開其屬性表,利用屬性表中的數據在Excel中通過制作數據透視表得出2001至2005年、2005至2011年以及2001至2011年土地類型變化的轉換矩陣(表3、表4、表5)。它反映了不同地類隨時間變化的穩定性及其動態變化規律。其對角線上的數字代表各地類的穩定面積, 對角線以外的數值代表各地類轉移的面積。

由三期轉換矩陣可知,沙化土地的穩定性不是很好。其中,2001年至2005年,58.93km2的沙化土地轉向了人工草地,11.41km2的轉向了湖泊(水庫,坑塘等),1.73km2的轉向了耕地,由此看出沙化土地在向好的方向轉換,但是仍然有2295.83km2的沙化土地需要治理;2005年至2011年,70.49km2的沙化土地轉向了草地,0.2km2的轉向了耕地,0.15km2的轉向了居民工礦交通用地,7.33km2的轉向了水域,仍然為沙化土地的面積有2244.77km2;2001年至2011年,109.45km2的沙化土地轉向了草地,1.73km2的轉向了耕地,0.48km2的轉向了居民工礦交通用地,16.19km2的轉向了水域,沙化土地面積為2244.01。總體上看, 草地直接轉化為沙化土地的比率較低, 說明草地的沙化現象得到有效控制。在沙化土地內部, 固定、半固定沙地轉向其他土地類型的趨勢也很明顯,說明治理沙化得到初步成效,但沙化內部的轉換也還存在,仍然需要繼續加強治理。

3 結論與建議

3.1 結論 一般地,降水影響著草地和沙地隨時間變化的穩定性以及其動態變化規律。從共和縣近十年的降水變化統計可以看出,2001年的年平均降水量為280.167mm,2005年的年平均降水量為314.167mm,2011年的年平均降水量為262.083mm,降水顯著減少的趨勢不明顯。由轉換矩陣又可以得到,該地區2000年—2005年,草地轉化為沙地的土地面積有0.97km2,2005年—2011年,草地轉化為沙地的土地面積有4.06km2,2001年—2011年,草地轉化為沙地的面積為1.67km2,由此可以說明土地沙化、土地覆蓋變化受降水的影響。另外,沙漠面積的不斷減小說明草地的沙化得到有效控制。當然,日后也要繼續采取措施減少以放牧為主的人類活動導致沙化嚴重的結果,加強防范沙化程度的加深,。

3.2 建議 需立足本區域的實際情況,合理利用土地。首先,保證人口數量得到有效控制,不斷優化人口結構,使得有限的耕地得以保護。其次,將經濟與資源的關系和諧處理。最后,還需加快未利用地的開發步伐與加強林地建設。

[1]李寶林,周成虎. 東北平原西部沙地近10年的沙質荒漠化[J]. 地理學報, 2001, 56(3) : 307- 315.

[2]黨安榮. ERDAS IMAGINE 遙感圖像處理方法[M ]. 北京: 清華大學出版社, 2003

[3]封建民,王濤,齊善忠,謝昌衛.黃河源區土地沙漠化的動態變化及成因分析[J].水土保持學報,2004,18(3):141-145.

[4]張登山.青海省土地沙漠化及其防治途徑[J].青海農林科技,1993(4): 52-55.