77年前,轟動延安的桃色命案

闕政

12月4日,電影《黃克功案件》全國公映。塵封了77年之久的“陜甘寧邊區高等法院的零零二號案件”,在大銀幕上重生。

黃克功案件始末

1937年10月,延安。陜北公學16歲女大學生劉茜的尸體,在延河畔被人發現。經過尸檢,她死于槍殺——頭顱中彈,一槍斃命。

劉茜是山西太原人,投奔延安參加革命才幾個月。就在被害的前一天晚上,她還和大學同學一起參加了校園舞會。據目擊者稱,當晚最后一次見到劉茜時,帶她離開的人是黃克功——后者立刻成為主要嫌疑人。

黃克功是誰?他不僅時任抗日軍政大學第三期第六大隊隊長,還立下過赫赫戰功,是紅軍的功臣。被當作嫌疑人傳召時,黃克功已經跨上戰馬,準備奔赴抗日最前線。

一邊是慘死的女學生,一邊是難得的將才。在攸關國家存亡的關口,個人性命和國家大局孰輕孰重的難題,交到了剛剛成立才兩個月的陜甘寧邊區高等法院審判長雷經天手里。

雷經天是黃克功長征路上的戰友。面對他的質問,黃克功默認了殺害劉茜的事實——原來黃克功早就對劉茜心生愛慕,平日一直照顧有加,眼看著就要上前線打仗,此一去生死未卜,就在臨行之夜對劉茜表白、求婚,卻遭到對方拒絕。爭執之間,黃克功拔槍威脅劉茜,不料槍走火,意外打死了對方。

聞聽是槍走火造成的意外,雷經天松了一口氣——他不愿給戰友動死刑——但是很快,案件調查組在案發地附近找到了另一枚彈殼,戰地醫生也從劉茜的腰部發現了一處子彈擦傷的痕跡。

不止一槍!黃克功當晚開過兩槍!這個發現幾乎坐實了他的謊言和罪孽。最后黃克功終于道出了事情的原委——第一槍走火擦傷劉茜后,她大聲求救,為免罪行敗露,黃克功又補了致命的一槍。

難題又繞回來了:個人性命和國家大局,孰輕孰重?

雖然今時今日,我們早已知道審判的結果,但影片的表達方式,卻讓這層懸疑一直保留到了最后。相比其他主旋律電影,《黃克功案件》年輕的創作班底,讓它顯得卓爾不群。

主演雷經天的成泰燊,不是演慣了主旋律紅片的特型演員,他此前的代表作是賈樟柯的《世界》、王小帥的《左右》這樣的文藝片。長相也離高大全的英雄人物很有距離。(實際上,雷經天本人反倒是很高大魁梧的。)成泰燊在接受采訪時甚至說:“演這部戲之前,說實在話對共產黨員是什么樣的沒概念。”

而影片對反派人物黃克功的表現,就更是耐人尋味。飾演黃克功的王凱,此前演過不少偶像劇,眉宇間透出比正面人物更正面的英氣勃發。正面出場的第一個鏡頭,導演給了他一個逆光、仰拍的視角,背對一輪朝陽,太陽的金光仿佛光暈一般籠罩在頭頂——這種出場方式,一般只會用來烘托領袖人物。從史實來看,黃克功案件也并未有過“走火”與否、一槍或兩槍的爭議與懸疑——在連發兩槍殺死劉茜之前,他還試圖強奸未遂。

要接著往下看,才能明白導演的苦心 :黃克功若是面目猙獰氣質猥瑣,判他死刑觀眾不會有任何顧惜,撐起影片重頭的那場審判戲便也不成立。但現在,他英氣勃發,他是將才,他是功臣,他的上司下屬戰友都與他惺惺相惜……他與劉茜的天平才勢均力敵,庭審戲才呈現出左右為難的戲劇效果,黃克功的死刑才顯出價值。

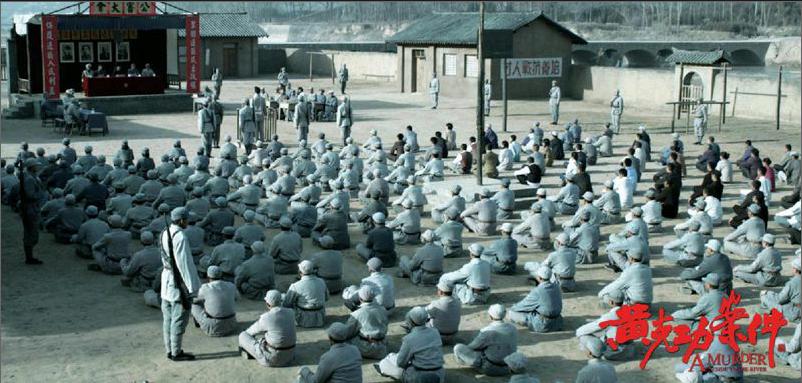

最后,陜北公學的操場,2000多人參加了當時的庭審。胡耀邦作為公訴人的發言、12位群眾代表的發言、黃克功的當庭辯論、毛澤東的一封飛書、雷經天的最后宣判……所有這些,編劇王興東都從檔案資料中找到了原文。當年的公開審理、民主判決,至今仍被視為中國法治史上的一個里程碑。

雷經天何許人也

電影里的雷經天,是陜甘寧邊區高等法院的審判長。現實生活中,雷經天此后又擔任過廣西省人民政府副主席、最高人民法院中南分院院長、華東政法學院院長和上海社會科學院院長。他的一生都與中國的法制化進程密切相關。

曾在華東政法學院和上海社會科學院擔任雷經天秘書的陳其欽先生,如今已是耄耋老人,但他聊起雷經天的往事,仍然如數家珍。

電影里,為了強調雷經天與黃克功的親密戰友關系,嫁接了一段往事 :雷經天在長征路上多日未進食,體力不支暈倒,一位戰友往他嘴里塞了一片干姜,將他辣醒,救回一條命。“雖然給他喂姜的其實不是黃克功,但這段故事確有其事,是百色起義的戰友莫文驊給了他一片姜。”陳其欽說。

讓他印象深刻的還有另一個有關“姜”的故事:“南昌起義,雷經天受重傷,被安排到港澳治傷。這個時候,周文雍被捕,傷病初愈的雷經天被指派接替他的工作,同時制定方案準備營救周文雍,而且只能智取。雷經天就想辦法把生姜、辣椒炒成的飯菜送進監獄,讓周文雍吃后發高燒,然后在送醫途中施以營救。”

在陳其欽印象中,雷經天是個沉默寡言的人,“不太說他自己的事”。但是對待工作極其嚴謹認真,足智多謀。“當年陜甘寧邊區的法律條文并不完整,他在實踐中完備了不少,還取消了當地在人臉上畫烏龜以示懲罰的做法,認為這是對人格的侮辱。”

雷經天的第一任妻子楊金梅,正如影片中所言,早年犧牲。在延安,他認識了從上海來、被分配到陜甘寧邊區高等法院任職書記員的吳樹琴,并與她結為連理,育有四個兒子。影片首映時,雷經天的三子雷炳堅也來到了現場。

雷炳堅告訴《新民周刊》,父親其實不只從事政法工作,他的前半生堪稱戎馬倥傯。“父親是中國革命早期許多重要事件的親歷者。五卅運動中,他是學生領袖;黃埔軍校中,他是宣傳科長;北伐戰爭中,他是青年將領。先后參加了南昌起義、廣州起義和百色起義,參與創建了紅七軍和廣西右江革命根據地,擔任過右江蘇維埃政府主席,也經歷過艱苦卓絕的二萬五千里長征。”

雖然父親去世時雷炳堅年方7歲,但他從母親、家人那里聽說過不少父親的故事。印象最深的是“兩口鍋”:“父親一生多次蒙冤,幾度平反。長征路上他曾被開除黨籍,背著政治上的黑鍋不算,還從團長降到普通戰士,背著一口炊事員的大黑鍋。”

1959年,雷經天因肝癌住院治療,彌留之際拒絕使用昂貴藥品。雷經天去世時,年方55歲。

雷炳堅說:“父親沒有給家人留下任何物質財富或者地位權勢。但是影片《黃克功案件》卻是一筆極其寶貴的精神財富。”影片選擇12月4日全國憲法日公映,以史為鏡,用意不言自明。endprint