1998~2012年開封縣瘧疾疫情分析

劉 潔石保杰馬 師

(1.開封縣興隆鄉衛生院,河南 開封475100;2.開封縣疾病預防控制中心,河南 開封475100)

開封縣屬于暖溫帶大陸氣候,年平均氣溫14℃,平均年降水量627.5毫米,適合瘧疾媒介按蚊孳生,主要傳瘧媒介為中華按蚊。20世紀60年代初和70年代初開封縣曾發生兩次暴發流行,最高發病率為31.85%。經過多年艱難防治,于1986年達到部頒基本消滅瘧疾標準,并通過檢收[1]。1992年中國預防醫學科學院《基本消滅瘧疾地區流行特點和監測方法研究》課題在開封縣實施,從此開封縣按照國家和省疾控中心的相關要求開展瘧疾監測工作,現就開封縣1998-2012年瘧疾疫情分析如下。

1 內容與方法

1.1 資料來源

蟲媒監測資料、瘧疾發病資料來源于瘧疾疫情和監測報表,人口資料來源于統計部門。

1.2 病原監測

縣級醫療機構和鄉級瘧疾鏡檢中心對“三熱病人”病人血檢瘧原蟲,血檢率占鄉(鎮)總人口的2%以上。以血檢瘧原蟲陽性者為瘧疾確診病例。以外出返鄉人員和外來人員為重點病原監測對象。

1.3 病例處置

對臨床診斷為瘧疾病例及血檢瘧原蟲陽性病例,按我國《抗瘧藥使用原則與用藥方案》進行正規治療,并做好流行病學調查和隨訪。

1.4 疫點調查

收集疫點相關資料,采取逐戶走訪的方式進行病例篩查,對2周內有發熱史者采集血標本,進行瘧原蟲鏡檢,了解人群的瘧原蟲帶蟲情況。

1.5 疫點處置

對新發現的病例和帶蟲者采用與病例相同的抗瘧疾治療方案進行治療,以清除可能的傳染源。對疫點內群眾開展健康教育、實施媒介控制等措施。7日內完成疫點處置工作。

1.6 病例分類

根據流行病學調查結果將病例分為本地感染病例(在本縣區域感染)、省內感染病例(在省內非本縣區域感染)、國內感染病例(在國內非本省區域感染)和境外感染病例(在國外感染并返回本縣的病例)。

1.7 統計分析

建立Excel數據庫,用SPSSfor Windows Ver.11.5軟件統計分析。

2 結果

2.1 瘧疾發病情況

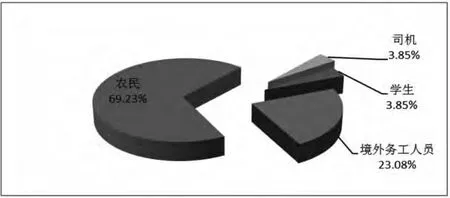

開封縣1998-2012年共報告瘧疾26例,無死亡病例發生,詳見表1。瘧疾病例以當地農民為主,其次是境外務工人員,其構成見圖1。26例瘧疾分布在12個鄉鎮、24個行政村、26個自然村。其中15例本地感染瘧疾分布在7個鄉鎮、13個村委、15個自然村,呈高度散發。

26例瘧疾病例中間日瘧20例、惡性瘧5例、混合感染(惡性+間日瘧)1例,分別占76.92%、19.23%和3.85%。本地感染的15例瘧疾病例均為間日瘧。

2.2 病例分類

26例瘧疾病人中,本地感染15例,占57.69%;境外感染6例,占23.08%;國內感染3例,占11.54%;省內感染2例,占7.69%。境外感染病例主要是從非洲安哥拉、尼日利亞和巴基斯坦的返鄉人員;國內感染病例主要是從海南務工的返鄉人員。

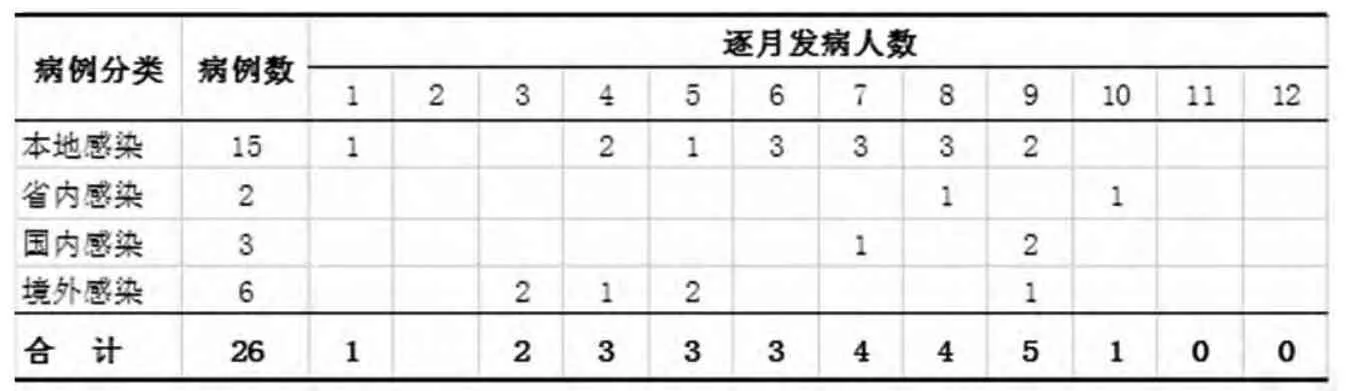

表1 1998-2012年開封縣瘧疾病例統計表

圖1 1998-2012年開封縣瘧疾病例職業構成比

2.3 年齡及性別分布

26例瘧疾病人中,男性20例,占76.92%;女性6例,占23.08%,男女性別比為3.33:1。30~60歲年齡組都有發病,最小年齡19歲,最大年齡82歲。詳見表2。

2.4 發病季節分布

表3顯示:本地感染瘧疾的季節分布基本和瘧疾的自然流行規律一致,每年的6~10月份為流行高峰,隨蚊蟲的活動而變化。輸入瘧疾病例受本地季節影響較小,沒有明顯季節性。尤其在基本消滅瘧疾后期,流動人員不斷增加的當代,瘧疾的流行季節更不分明,從總體來看,除2月、11月、12月以外的各月份都有病例發生,3~10月份的發病率經統計學處理,其每月發病差別沒有統計學意義(P>0.05)。

2.5 發病率及流行趨勢

開封縣15年間本地感染病例瘧疾發病率為0.13/10萬,瘧疾總發病率為0.23/10萬,其發病率2000年最高,為0.98/10萬;其次是2012年,為0.51/10萬,其他年份都維持在0.5/10萬以下。

表2 1998-2012年開封縣瘧疾病例年齡性別分布情況

表3 1998-2012年開封縣瘧疾疫情季節分布表

2.6 病原監測

15年共監測“三熱”病人62521人,檢出瘧原蟲陽性者26人,陽性檢出率為0.04%。其中監測不明原因發熱者61761人,未檢出陽性者;監測疑似瘧疾737人,檢出陽性瘧疾3人,陽性檢出率為0.41%;監測臨床診斷瘧疾病例23人,檢出陽性瘧疾23人,陽性檢出率100%。檢出的瘧疾病例以感染間日瘧原蟲為主,占76.92%,見表4。

表4 1998-2012年開封縣不同瘧疾病例血檢結果

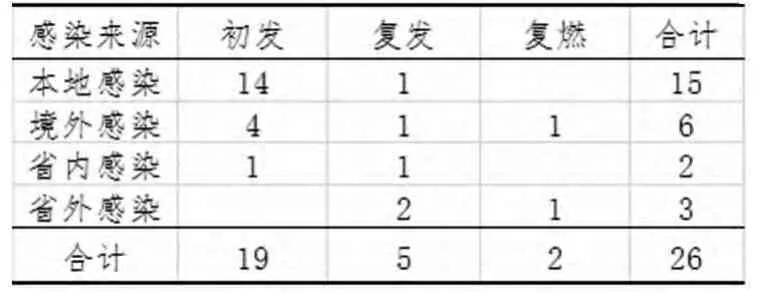

2.7 瘧疾發病特點

26例瘧疾病人73.08%為初發病人,19.23%為復發病人,7.69%為復燃病人。本地感染病人中,93.33%為初發病例,6.67%為復發病例,沒有復燃病人。

表5 1998-2012年開封縣瘧疾病例一般特點

3 討論

瘧疾是嚴重危害人民身體健康和生命安全、影響社會經濟發展的重要寄生蟲病。我國于2010年制定了《中國消除瘧疾行動計劃(2010-2020年)》,要求到2020年全國實現消除瘧疾目標。按世界衛生組織劃分,把消除瘧疾劃分為控制、消除前、消除和鞏固等4個階段[2],從開封縣的統計結果來看,開封縣自2009已進入消除瘧疾鞏固階段。

監測顯示,1998-2012年開封縣瘧疾平均血檢陽性率為0.040%,其中監測不明原因發熱者未檢出陽性病人,監測疑似瘧疾患者,瘧原蟲陽性檢出率為0.41%;臨床診斷為瘧疾病例的血檢陽性率100%。可見對臨床診斷為瘧疾病人的監測意義非常重大,88.46%的確診瘧疾都是從臨床診斷瘧疾檢出的。其次是血檢疑似瘧疾,對不明原因發熱者的血檢意義不大。

隨著我國國際地位的提高和經濟實力進一步增強,國內外人員的流動日趨頻繁,開封縣農民工流向國外的比例也在不斷增大,尤其是到非洲和東南亞等地從事路橋建設、水電安裝等人員不斷增多。而非洲等國家經濟落后,出國勞務人員防蚊設施較差,感染瘧疾風險較高,感染瘧疾后又得不到規范治療,常呈帶蟲狀態[3],他們一但返回,就會造成瘧疾傳播。

世界衛生組織(wH0)發布的2009年世界瘧疾報告指出,2008年共有108個國家流行瘧疾,全球瘧疾病例數2.43億,其中非洲病例占85%,東南亞區占10%,東地中海地區占4%[4]。可見,全球瘧疾傳染原主要在非洲國家,傳染原存在,就會有輸入性瘧疾病例,就會影響開封縣瘧疾疫情的穩定,也一定會給如期消除瘧疾增加難度[5-6]。

在我國,惡性瘧疾僅分布于云南省的部分縣(市),其他地區報告的惡性瘧病例均屬于輸入性病例[7],輸入性惡性瘧已成為我國瘧疾消除過程中面臨的主要問題[8-9]。從表3及輸人的6例惡性瘧流行病學個案調查資料看,開封縣輸入瘧疾疫情高低主要與務工人員回國時間有關,回國人員較多時,病例相對集中,反之亦然,因此我們認為應加強境外務工回歸人員的監測和管理,摸清到高瘧區務工人員的數量,掌握他們回歸的時間,對回歸農民工及時采血和鏡檢,對陽性病例和可疑病例給予正規治療,及時治愈傳染源,防止輸入性病例擴散。

開封縣基本消滅瘧疾后,持續采取了瘧疾病例偵查為主的凈化疫區措施,瘧疾發病率穩定在最低水平。從表1可以看出:2009年以來連續4年未發生內地感染病例,雖然輸入病例不斷增多且廣泛散在發生,同時存在初發病例、復發病例和再燃病例,但在開封縣沒有造成瘧疾傳播、暴發和流行,證明開封縣自1986年達到部頒基本消滅瘧疾標準以后,所采取的一系列監測、救治、防控、宣教等措施是可行、科學、有效的,只要按現行瘧疾防控對策實施下去,開封縣有望于2020年以前提前實現消除瘧疾目標。

[1]中華人民共和國衛生部地方病防治局.瘧疾防治手冊[M].2版.北京:人民衛生出版社,1988:270-277.

[2]World Health Organization/Elimination of malaria/World malaria report[R].2009:45-47.

[3]郭傳坤,黎軍,李錦輝,等.廣西瘧疾流行現狀及消除瘧疾可行性分析[J].中國血吸蟲病防治雜志,2013,25(1):38-39.

[4]World Health Organization.World Malaria Report 2009[M].Geneva:WHO Press.2009.

[5]王蔚茹,孫湛,耿興義,等.2005~2010年濟南市瘧疾疫情分析[J].中國病原生物學雜志,2012,7(2):142-143,154.

[6]劉穎,錢丹,鄧艷,等.2010年河南省瘧疾疫情分析[J].中國病原生物學雜志,2011,6(12):922-923.

[7]周水森,王漪,李雨,等.2010年全國瘧疾形勢[J].中國寄生蟲學與寄生蟲病雜志,2011,29(6):401-403.

[8]高琪.我國消除瘧疾面臨的機遇和挑戰[J].中國血吸蟲病防治雜志,2011,23(4):347-349.

[9]湯林華.輸人性瘧疾的診治與管理[M].上海:上海科學技術出版社,2010:13,14.