歷史唯物主義史學(xué)功能解釋范式

龔培河

歷史唯物主義史學(xué)功能問題不僅是推動哲學(xué)與史學(xué)對話的瓶頸,而且對于促進馬克思主義走近時代、走進現(xiàn)實也有重要意義。但歷史唯物主義似乎“長于評史,短于論事”,也就是只擅長遠景考察抽象的歷史長河,不擅長近景審視歷史事件的具體情節(jié)、歷史人物的行為活動。這就要求所提出來的歷史唯物主義史學(xué)功能解釋范式必須做到,在不喪失馬克思主義基本原則立場的前提下,能夠使歷史唯物主義像史學(xué)研究那樣近鏡頭討論歷史事件的演化過程,評述歷史人物的功過是非。

一、科學(xué)解釋范式必須滿足的三個條件

歷史唯物主義始終貫穿著這樣一個不能回避的邏輯悖論:如果承認“歷史總是像一種自然過程一樣地進行,而且實質(zhì)上也是服從于同一個運動規(guī)律的”〔1〕,在邏輯上就不能同時承認歷史發(fā)展具有偶然性、單程性和不可預(yù)測性,而這恰恰是歷史實際進程的固有屬性。這是探討歷史唯物主義史學(xué)功能問題的最大障礙,自然也是辨識歷史唯物主義史學(xué)功能解釋范式真?zhèn)涡缘脑嚱鹗R獜氐捉鉀Q這個邏輯悖論,所提出來的解釋范式,一方面必須充分關(guān)照歷史發(fā)展的真實面貌,正視歷史實際進程具有的偶然性、單程性和不可預(yù)測性等固有屬性;同時,另一方面必須充分尊重歷史規(guī)律的基本屬性,敬畏歷史規(guī)律的必然性、重復(fù)性和預(yù)測性。把這兩個方面統(tǒng)一起來,就意味著一個科學(xué)的解釋范式必須滿足下面三個條件:

第一,歷史規(guī)律的必然性完全來源并貫穿于人們創(chuàng)造歷史的實踐活動過程之中。

我們所說的歷史規(guī)律是客觀自在的歷史規(guī)律,它不在物化的生產(chǎn)力中,不在靜態(tài)的生產(chǎn)關(guān)系中,不在沉積的歷史記載和史學(xué)家的思想認識中,也不在人民群眾思想上的共識中 (那只是客觀自在的歷史規(guī)律被人們意識到后一種主觀上的存在形式),它在正處于不斷生成狀態(tài)中的、 “活著的”歷史運動之中,而唯一讓歷史不斷生成、不斷綻放的根據(jù)就是人們的實踐活動。可以說,人們在復(fù)雜的社會關(guān)系中進行的各種各樣的實踐活動最終相互交織、相互影響的結(jié)果就是歷史,生長的歷史就是人們實踐活動過程“合力”的結(jié)果性反映。因此,溯本求源,正在創(chuàng)造歷史的、處在運動狀態(tài)中的實踐活動就是歷史規(guī)律生成根據(jù)和貫徹載體,同理,歷史規(guī)律的必然性也是在此之中孕育和貫徹。

我們有理由說,人的實踐活動是一種自覺的活動。這種自覺性,一方面包含著自由意志,體現(xiàn)出對現(xiàn)有秩序或者原有規(guī)定的超越;另一方面還包含著規(guī)范意識或者理性精神,通過目的性、計劃性,體現(xiàn)出對符合邏輯規(guī)定的東西的遵守、皈依或者自我主動調(diào)整、糾偏,從而賦予了實踐活動的規(guī)范性、約束性。那么,我們可不可以由此直接得出結(jié)論——歷史規(guī)律的必然性就是在人的實踐活動這一理性特質(zhì)中生成的?從根源說,理應(yīng)如此,但問題不會因此而得到解決,我們要解釋人的實踐活動中理性的一面如何克服非理性 (自由意志)一面而擁有某種客觀必然性資質(zhì),還要解釋在復(fù)雜的、交錯的社會性實踐活動中如何孕育出歷史的“合力”進而孕育并貫徹歷史規(guī)律的必然性。直接回答是不可能的,畢竟在博弈狀態(tài)下即便每一個參與者都做出理性選擇,最終結(jié)果也未必是理性的,“因為任何一個人的愿望都會受到任何另一個人的妨礙,而最后出現(xiàn)的結(jié)果就是誰都沒有希望過的事物。”〔2〕

第二,歷史規(guī)律的重復(fù)性需要通過單程的、異質(zhì)的、不可逆的歷史實際進程才能實現(xiàn)。

歷史規(guī)律的重復(fù)性就是指,一旦具備必要的條件,歷史規(guī)律就會再次發(fā)揮相同或者相似的制約作用,不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移。歷史規(guī)律之所以具有重復(fù)性,是因為歷史規(guī)律的必然性在具備相同或基本相同的必要條件下具有普遍規(guī)定性,不管在此地還是彼地,不管在今晚還是在明朝,現(xiàn)實社會一旦為歷史規(guī)律創(chuàng)造了必要的具體條件,歷史規(guī)律的制約作用就必然會再次貫徹下去,從而表現(xiàn)出重復(fù)性特點。

既然歷史規(guī)律是通過正處于不斷生成狀態(tài)中的、“活著的”歷史運動生成和貫徹的,毫無疑問,歷史規(guī)律的重復(fù)性也必然以其為載體表現(xiàn)出來;而歷史是由人創(chuàng)造的,在人的自由意志支配下,總的說來,歷史發(fā)展必然是單程的、異質(zhì)的、不可逆的運動過程,這兩個“必然”辯證統(tǒng)一,就意味著歷史規(guī)律的重復(fù)性需要通過單程的、異質(zhì)的、不可逆的歷史實際進程才能實現(xiàn)。這看起來是自相矛盾的命題,正是波普爾用以詰難歷史決定論的理論根據(jù)之一。

第三,歷史規(guī)律的預(yù)測性需要通過不可預(yù)測的、充滿各種可能性的歷史運動過程才能實現(xiàn)。

“預(yù)測性”是指根據(jù)歷史規(guī)律的邏輯規(guī)定,面向未來進行的某種可確定性推測。歷史規(guī)律的必然性呈現(xiàn)出來的是一種堅定不移要貫徹下去的態(tài)勢,因而決定了其邏輯指向具有可確定性、可預(yù)見性。承認歷史規(guī)律及其必然性,就應(yīng)該承認有預(yù)測性,但是歷史向著未來延伸不是均質(zhì)運動的過程,至少是三個重要特性的復(fù)合體:單程性、可能性和異質(zhì)性之間的有機組合的復(fù)合體,所以不可能直接進行嚴謹?shù)目茖W(xué)預(yù)測。正如波普爾指出:“如果我們永遠只限于觀察一個獨一無二的過程,那我們就不能指望對普遍性的假說進行驗證,不能指望發(fā)現(xiàn)科學(xué)所能接受的自然規(guī)律。對一個獨一無二過程的觀察不可能幫助我們預(yù)見它的未來發(fā)展。對一個正在成長的蝎子進行最仔細的觀察也不能使我們預(yù)見它變成蝴蝶。”〔3〕而且在理論上講,任何被事先不可移易地預(yù)測下的事實,要么最終結(jié)果不準確,要么具有宿命論之嫌。

因此,把二者結(jié)合在一起,就是歷史規(guī)律的預(yù)測性需要通過不可預(yù)測的、充滿各種可能性的歷史運動過程才能實現(xiàn),這同樣是不可思議的命題。

這三個條件一方面充分尊重了歷史規(guī)律的基本屬性,另一方面完全關(guān)照了歷史事實,因此,是歷史唯物主義史學(xué)功能解釋范式必要的前提條件。但是,顯而易見,這三個條件本身在邏輯上自相矛盾,如何滿足這三個條件本身就是一個巨大挑戰(zhàn)。

二、歷史發(fā)展存在二重性:邏輯層面與事實層面

馬克思主義認為,全部社會生活在本質(zhì)上是實踐的,實踐是歷史綻放的理由,自然也是歷史規(guī)律生成的根據(jù)和運作的載體。但實踐活動是一種包含著人的能動性和創(chuàng)造性的、對象化的現(xiàn)實運動,其本身處在運動變化之中,面向未來的新異性、未知性是其固有特性,那么,在這團活火中如何孕育出歷史規(guī)律?

促使歷史不斷綻放的實踐活動,可以說是一個從既定的實踐條件到所追求的實踐目的之間的實現(xiàn)過程,這個過程在人的能動性、創(chuàng)造性支配下,具有二重性:一方面,理論上存在多種可能的實現(xiàn)路徑,但不管有多少種可能性,都必然沿著一條邏輯上設(shè)定的直線式線路規(guī)定貫徹下去;另一方面,實際結(jié)果卻往往只把其中的一種可能性變成現(xiàn)實性,成為進入我們視野中的、真正意義上的實踐活動過程。前者作為一種直線式邏輯規(guī)定雖然是抽象的,但正如物體的重心一樣,卻是客觀存在的;后者未必與之重合,但必須遵循前者的邏輯規(guī)定,否則,就會遭到不能達到實踐目的的“懲罰”。例如,我們到飛機場接人,可能有多條抵達飛機場的道路,盡管在現(xiàn)實中具體選擇哪一條道路是不確定的,但如果要順利到達飛機場接到客人,都要遵循從出發(fā)地到飛機場之間的線性邏輯規(guī)定,這就是貫穿這次實踐活動的規(guī)律的制約表現(xiàn)。

根據(jù)恩格斯的歷史合力論,每個人從事著追求自己目的的實踐活動所形成的分力,匯聚成的合力就是歷史結(jié)果 (歷史實際進程)。如果把一個民族的具體的歷史發(fā)展,視為從現(xiàn)實的生產(chǎn)關(guān)系出發(fā)追求該民族最基本的生存與發(fā)展要求的一個總的實踐活動過程,同樣應(yīng)該存在二重性:由事實層面上的歷史的合力表現(xiàn)出來的歷史實際進程,及其背后邏輯層面起支配作用的直線式邏輯規(guī)定,正如恩格斯在歷史合力論中指出,歷史結(jié)果“又可以看作一個作為整體的、不自覺地和不自主地起著作用的力量的產(chǎn)物”〔4〕。

為什么一個民族的歷史發(fā)展存在邏輯層面和事實層面二重性呢?黑格爾把歷史發(fā)展的邏輯層面抽象地歸結(jié)為“普遍觀念”、“理性”等意識領(lǐng)域中的范疇,盡管邏輯層面可以具體反映在民族精神、歷史任務(wù)、歷史主題這些思想認識領(lǐng)域之中,但它本身不是精神、不是觀念,更不是“自在之物”,它是事實層面上的歷史實際進程的線式邏輯規(guī)定,是事實層面本身的折射,與事實層面既是二重的,又是一體的。之所以在歷史發(fā)展的事實層面背后折射出一個抽象的、均質(zhì)的、直線式運動著的邏輯層面,不過是一個民族為了生存和發(fā)展而不斷創(chuàng)新進取,其歷史實際進程客觀上所具有的進步性邏輯規(guī)定在歷史長河中呈現(xiàn)出來的運動特征。

從有形角度看,只能看到歷史發(fā)展事實層面,看不到邏輯層面,但邏輯層面雖然無形卻是客觀存在的,問題是兩個層面如何統(tǒng)一起來?

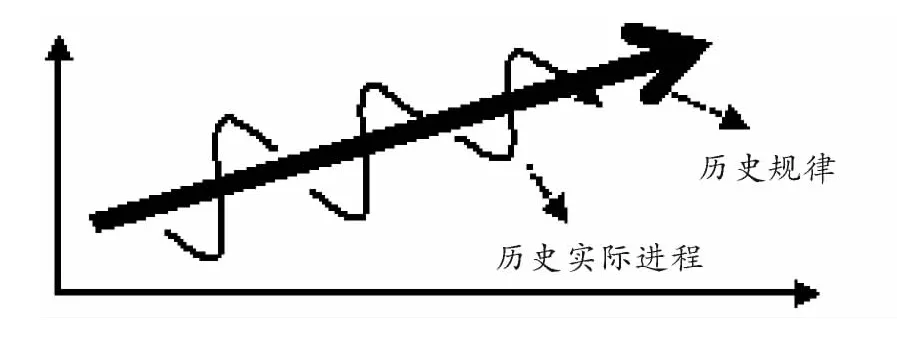

事物發(fā)展是一個螺旋式或者波浪式曲線運動過程,人類歷史發(fā)展運動軌跡也不例外。可以說,歷史實際進程在事實層面上螺旋式曲線運動,而歷史規(guī)律在邏輯層面上直線式貫徹到底,歷史規(guī)律不在歷史實際進程之外,也并非直接貫穿于歷史實際進程之中,當(dāng)事實層面上的“社會歷史像龍卷風(fēng)一樣螺旋式上升運動的時候,歷史規(guī)律在那個虛空的正中部空間內(nèi)貫穿下去,并不直接貫穿在螺旋式上升的歷史運動這一層面上。”〔5〕因此,邏輯層面上的歷史規(guī)律不具有直接現(xiàn)實性,正如恩格斯曾指出: “規(guī)律沒有它的現(xiàn)實性,它僅僅處于一種傾向、一種近似的、平均的東西之中,而不是直接的現(xiàn)實中。”〔6〕如下圖:

(歷史規(guī)律運動方式示意圖)

為什么歷史實際進程會螺旋式上升運動?從直接原因上看,可以歸因于邏輯層面上的歷史規(guī)律制約作用,但問題是,為什么會存在邏輯層面上的歷史規(guī)律?從根本原因上看,應(yīng)該歸因于人在實踐活動中所具有的能動性,這種能力既表現(xiàn)在個人對特定實踐目的的追求上,也表現(xiàn)在一個民族甚至整個人類對生存和發(fā)展價值訴求的共識上;既表現(xiàn)在對改造自然、改善社會關(guān)系實踐經(jīng)驗總結(jié)和規(guī)律認知,并通過實踐活動積極探索、創(chuàng)新發(fā)展上,也表現(xiàn)在對錯誤的自我反思、自我糾偏上。雖然說,不管個人還是社會整體,都不能遏制在實踐活動的目標設(shè)定上偏離理性、在實踐活動過程中遭遇挫折、在歷史演變中出現(xiàn)倒退的現(xiàn)象,正如哈貝馬斯曾指出的“倒退在進化中是可能的,并且已被多種經(jīng)驗所證明”〔7〕,但人所特有的能動性賦予了人自我反思的能力,在歷史發(fā)展遭遇曲折時,“為了不至于喪失已經(jīng)取得的成果,為了不致失掉文明的果實”〔8〕,必然會激發(fā)人的能動性,進行反思、覺醒、探索、開拓,當(dāng)這一切在實踐中匯聚成社會性力量時,就會產(chǎn)生糾正歷史發(fā)展偏差的客觀力量,促使歷史大轉(zhuǎn)折,回歸到正常歷史發(fā)展狀態(tài)中,從而使歷史實際進程從長鏡頭角度看表現(xiàn)出螺旋式上升運動的特征。經(jīng)歷多次大分大合的中國歷史、經(jīng)歷1929年大蕭條時期的資本主義社會、經(jīng)歷兩次世界大戰(zhàn)的世界歷史等都證明了這一點。當(dāng)然,不管個人還是整個民族都有可能會喪失自我反思、自我糾偏的能力,如同一個人的沒落不能代表其他人喪失進取心一樣,一個民族、一個文明的成敗不能代表其他民族、其他文明具有螺旋式上升運動的特征。

這里存在另一個問題:邏輯層面上的歷史規(guī)律不具有直接現(xiàn)實性,它如何制約事實層面上的歷史實際進程并使之螺旋式上升運動?下面將回答這個問題。

三、歷史規(guī)律在邏輯層面上直線式貫徹到底

歷史規(guī)律表達的是歷史線性進步邏輯,是人們在改造自然的社會性實踐活動 (各種各樣的復(fù)雜的社會關(guān)系也是以此為根據(jù)的)中不斷推動生產(chǎn)力發(fā)展,進而促使社會本身文明程度不斷提高的線性邏輯展示,正如恩格斯也曾指出:“如果您劃出曲線的中軸線,您就會發(fā)現(xiàn),所考察的時期越長,所考察的范圍越廣,這個軸線就越同經(jīng)濟發(fā)展的軸線接近于平行。”〔9〕

我們一般認為,歷史規(guī)律所表達的歷史線性進步邏輯,就像人體的骨骼在人體內(nèi)部直接而實質(zhì)性支撐人體一樣直接貫穿于歷史實際進程之中,其實這是一個誤解。首先,它無法回答那個貫穿歷史唯物主義邏輯悖論的考問:如果主張歷史規(guī)律直接制約歷史實際進程,則意味著歷史規(guī)律所具有的必然性、重復(fù)性、預(yù)測性與歷史實際進程具有的偶然性、單程性和不可預(yù)測性兩個對立面直接“對話”,不管提出什么解釋范式為歷史實際進程留下“空間”,都不能擺脫宿命論之嫌。其次,它也無法回答歷史實證上的追問:如果認為歷史事件演變和歷史人物的行為選擇完全處在歷史規(guī)律 (線性歷史進步邏輯)的理性光輝照耀之下,希特勒為什么能夠執(zhí)政?日本為什么發(fā)動侵華戰(zhàn)爭?巴以沖突為什么沒有盡頭?

歷史規(guī)律不是構(gòu)成歷史實際運動的實體性要素,它以抽象的直線式邏輯規(guī)定在歷史實際進程背后貫徹下去,一方面指定歷史實際進程的邏輯運行方向,表現(xiàn)出不以人的意志為轉(zhuǎn)移貫徹到底的品格;另一方面它不具有自在自洽功能,需要依賴歷史實際進程才能貫徹到底,因此,它不會主動賦予事實層面上的歷史人物、歷史事件不可更改的命運之弧,在勾勒具體歷史發(fā)展面貌上沒有主動權(quán),這是歷史唯物主義不同于歷史目的論、歷史宿命論和歷史機械決定論的地方。

那么,歷史規(guī)律三大屬性:必然性、重復(fù)性和預(yù)測性如何通過歷史實際進程表現(xiàn)出來?

邏輯層面上的“必然性”(即歷史規(guī)律所具有的必然性)是由歷史規(guī)律因果邏輯關(guān)系所規(guī)定的一種堅定不移要貫徹下去的態(tài)勢,當(dāng)歷史實際進程沿著歷史規(guī)律指向的邏輯線路綻放、延伸,使得歷史規(guī)律能夠得到順利貫徹,歷史規(guī)律在場卻不出場,其制約作用被遮蔽了,歷史舞臺上只活躍著歷史實際進程運動軌跡身影。相反,當(dāng)歷史實際進程偏離歷史規(guī)律指向的邏輯線路,出現(xiàn)嚴重曲折,意味著歷史規(guī)律要想繼續(xù)通過事實層面順暢貫徹下去,就必須通過出場發(fā)揮制約力糾正偏差,使歷史實際進程折回到歷史規(guī)律指向的邏輯線路上來。因此,歷史規(guī)律出場不是以“可能性空間”保障人們創(chuàng)造歷史的實踐活動不會出現(xiàn)重大錯誤,而是在出現(xiàn)大錯誤后出場,給予糾正,以此宣布歷史規(guī)律貫徹到底的決心神圣不可侵犯。可以說,歷史運動出現(xiàn)曲折性不是例外,恰恰是歷史規(guī)律制約作用表現(xiàn)出來的時候,正如恩格斯指出: “一種社會活動,一系列社會過程……愈是顯得受純粹的偶然性的擺布,它所固有的內(nèi)在規(guī)律就愈是以自然的必然性在這種偶然性中為自己開辟道路。”〔10〕

邏輯層面上的“重復(fù)性”(即歷史規(guī)律所具有的重復(fù)性)是指歷史規(guī)律一旦具備必要的條件,就會再次發(fā)揮相同或者相似的制約作用,不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移。從縱向歷史發(fā)展角度看,雖然歷史規(guī)律所具有的必然性貫徹到底,不可重復(fù),但歷史規(guī)律內(nèi)在邏輯環(huán)節(jié)具有重復(fù)性特征,比如“兩對”社會基本矛盾運動,就包含著“相互適應(yīng)—相互不適應(yīng)—相互適應(yīng)”的重復(fù)性轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)。但這種邏輯層面上的“重復(fù)性”不僅不會造成歷史事件、歷史現(xiàn)象循環(huán)出現(xiàn),相反,在很多情況下,由于人自身具有能動性,能夠認識歷史規(guī)律并積極用來干預(yù)歷史實際進程 (即“俄狄浦斯效應(yīng)”),結(jié)果以歷史發(fā)展的單程性、新異性表現(xiàn)出來。我們說,邏輯層面上的“重復(fù)性”是中國歷代封建王朝更迭的根源,但歷史上沒有哪兩個王朝在表征上是一樣的,重復(fù)運動的只是抽象的邏輯,不是豐富的現(xiàn)象。更重要的是,歷代封建王朝在周而復(fù)始的更替過程中之所以能夠推陳出新,最后形成一套龐大而周密的官僚體制,在很大程度上就是積極吸取前代王朝興盛和滅亡的歷史經(jīng)驗 (封建王朝之間具有重復(fù)性、可用來借鑒的內(nèi)在運行邏輯)的結(jié)果。同樣道理,從橫向世界文明發(fā)展史角度看,歷史規(guī)律所具有的重復(fù)性也是通過世界文明多樣化表現(xiàn)出來。如獨特的中國特色社會主義道路,在很大程度上就是根據(jù)其他民族歷史發(fā)展的內(nèi)在邏輯規(guī)定具有可復(fù)制的屬性,因而辯證借鑒其他文明成果的結(jié)果。

歷史規(guī)律不具有直接現(xiàn)實性,意味歷史規(guī)律的預(yù)測功能只能是抽象的、沒有具體演化過程的邏輯預(yù)測,一方面它有最終實現(xiàn)的客觀必然性;另一方面它沒有具體實現(xiàn)過程所要求的時間、地點、人物、實現(xiàn)方式等內(nèi)容,這與神秘的歷史預(yù)言存在本質(zhì)差別。任何預(yù)測都依賴必要條件,歷史規(guī)律本身就是抽象的邏輯規(guī)定,所以它只能限于邏輯層面預(yù)測歷史發(fā)展未來,而不能預(yù)測事實層面上的歷史發(fā)展具體過程。馬克思主義提出來的“兩個必然”就只體現(xiàn)出抽象的邏輯規(guī)定,沒有包含具體實現(xiàn)過程,一切事實層面上的歷史發(fā)展結(jié)果都需要從實際出發(fā)尋找答案,正如馬克思主義強調(diào):“共產(chǎn)主義對我們來說不是應(yīng)當(dāng)確立的狀況,不是現(xiàn)實應(yīng)當(dāng)與之相適應(yīng)的理想,我們所稱為共產(chǎn)主義的是那種消滅現(xiàn)存狀況的現(xiàn)實的運動。這個運動的條件是由現(xiàn)有的前提產(chǎn)生的。”〔11〕

但這不意味著根據(jù)歷史規(guī)律對社會發(fā)展未來進行預(yù)測在事實層面上沒有實際意義,它本身對歷史實際進程的影響,即“俄狄浦斯效應(yīng)”,會改變歷史實際進程運動軌跡,從而改變歷史規(guī)律貫徹下去的實際效果 (不是歷史規(guī)律本身的邏輯規(guī)定,這是不變的)。

四、歷史實際進程在事實層面上螺旋式上升運動

如果邏輯層面上的歷史規(guī)律是一條中軸線,事實層面上的歷史實際進程則是圍繞這條中軸線螺旋式上升的曲線,在不同的視角下,表現(xiàn)出不同的性質(zhì)和功能。費爾南·布羅代爾把歷史發(fā)展由淺入深分為三個層次:事件、局勢和結(jié)構(gòu),并認為層次不同,其跨越的時段、演進的詳略、變化的快慢都不同,其中對結(jié)構(gòu)歷史 (長時段歷史)的描述較接近歷史發(fā)展的邏輯層面,“包容了所有的世紀,介于運動和靜止之間,且具有長期穩(wěn)定的價值”〔12〕。

在歷史近鏡頭下,也就是以鮮活的人物活動和跌宕起伏的歷史發(fā)展情節(jié)所展開的歷史發(fā)展面貌,包含著順暢與曲折、前進與倒退、活躍與停滯等復(fù)雜歷史現(xiàn)象,鮮明體現(xiàn)出歷史發(fā)展的偶然性、單程性和不可預(yù)測性。在這一視角中,人具有主動性、創(chuàng)造性,人的實踐活動才是解釋問題的根據(jù)。當(dāng)然,這不是說沒有直接制約歷史發(fā)展的客觀必然性,但那是從現(xiàn)實出發(fā)、事實層面上的必然性,雖然對人的能動性具有直接而實質(zhì)的制約功能,但卻沒有邏輯層面上的必然性那種不以人的意志為轉(zhuǎn)移、貫徹到底的制約力,所以在實踐貫徹中出現(xiàn)背離是常有的事,這是歷史具體演變情節(jié)跌宕起伏并常常打上歷史人物主觀意志烙印的原因。與邏輯層面上的重復(fù)性可用來借鑒一樣,事實層面上的必然性在歷史事件中也具有可用來借鑒的重復(fù)性,這表現(xiàn)在我們總結(jié)具體歷史事件的得失成敗、評價歷史人物個人業(yè)績的功過是非,從而鞭策、勖勉我們的主觀能動性,在當(dāng)下社會實踐中努力避免歷史悲劇重演。

但在歷史長鏡頭下,歷史事件不管多么重大且有歷史影響力,都抽象化為一個時間點,歷史人物的重要性也將被遮蔽在浩渺的歷史長河中,“當(dāng)我們從遠距離的年代來觀察一個民族的命運時,許多重大事情都被忽視,而偉人和平民間的差別也就微乎其微了。”〔13〕這時候,歷史實際進程所呈現(xiàn)出來的抽象的運動軌跡將不再被跌宕起伏的歷史悲喜劇所“困擾”,暫時的歷史倒退現(xiàn)象也將被總的波浪式前進的大趨勢所“覆蓋”,因此,表現(xiàn)出螺旋式上升運動特征,而邏輯層面上的歷史規(guī)律也會浮現(xiàn)出身影來。

兩個視角下折射出來的歷史發(fā)展特點具有內(nèi)在邏輯一致性。

從歷史長鏡頭看,一個民族的具體的歷史規(guī)律,反映的是該民族求生存、謀發(fā)展這一根本性目標追求的單值因果邏輯規(guī)定;而從歷史近鏡頭看,在不同的歷史時期,該民族歷史發(fā)展面臨的社會基本矛盾是不同的,決定了該民族求生存、謀發(fā)展這一根本性目標的具體內(nèi)容也是不同的,并會以那種為了解決當(dāng)下社會基本矛盾而提出來的歷史任務(wù)、歷史主題的形式反映到人們的思想認識中。當(dāng)我們在歷史發(fā)展的事實層面上揭示出并積極踐行當(dāng)下的歷史任務(wù)、歷史主題的時候,邏輯層面上的歷史規(guī)律便得到積極貫徹,該民族的歷史將沿著線性進步邏輯健康而順暢地發(fā)展。否則,歷史發(fā)展就會遭遇曲折,該民族要避免衰退、毀滅的歷史命運,必然不會放任事態(tài)蔓延下去,而去積極尋找新的發(fā)展出路,實現(xiàn)歷史轉(zhuǎn)折。從歷史近鏡頭看,這個在歷史事實層面上的演變過程也許很短,也許很長,也許是順利的,也許是曲折的,甚至是失敗的,歸根到底,是人們實踐的結(jié)果。就是說,通過什么事件、什么時間、什么方式使歷史實際進程運動軌跡螺旋式折回到歷史規(guī)律指向的邏輯線路上來,是不確定的,只有通過各個矛盾對立面激烈博弈后才見分曉。但最終實現(xiàn)歷史轉(zhuǎn)折因為符合該民族求生存、謀發(fā)展的客觀要求而具有邏輯上的必然性,所以,從歷史長鏡頭看,從抽象的歷史運動軌跡上看,會發(fā)現(xiàn)以中軸線方式表現(xiàn)的歷史規(guī)律就像具備向心力一樣,把偏離的歷史運動軌跡牽引回來,使之圍繞中軸線螺旋式上升運動,這個“向心力”就是歷史規(guī)律出場表現(xiàn)出來的制約作用。例如,當(dāng)前的烏克蘭事件、敘利亞事件、巴以沖突等,從歷史近鏡頭下的事實層面上看,誰能知道和平曙光在哪一天照耀在戰(zhàn)火的焦土上呢?我們只能在實際的事態(tài)發(fā)展中守望答案。但從歷史長鏡頭下的邏輯層面上看,最終恢復(fù)和平發(fā)展局面是必然的,因為這是絕大多數(shù)人們的普遍心聲。這恰恰印證了歷史唯物主義本質(zhì)上屬于積極向上的歷史觀。

所以,哲學(xué)對歷史的評價應(yīng)該具有二重視角:一方面,對具體的歷史人物、歷史事件的評價,只有從事實層面出發(fā),依據(jù)當(dāng)時的主客觀條件、社會發(fā)展形勢和主要當(dāng)事人 (歷史人物)的主觀抉擇來考察歷史事件演變、評價歷史人物功罪。在涉及歷史發(fā)展具體情節(jié)的近鏡頭的歷史評價,不要試圖在歷史規(guī)律那里找理由,不要給歷史事件的發(fā)生和結(jié)局打上不可更改的邏輯層面上的必然性烙印。正如戊戌變法失敗,只能從事實層面上證明其失敗的必然性,從邏輯層面上看,從歷史長河角度看,日本明治維新能夠取得成功,為什么中國戊戌變法注定失敗?在這一點,與史學(xué)研究是一樣的,哲學(xué)完全可以和史學(xué)對話。

另一方面,哲學(xué)不能局限于歷史發(fā)展的事實層面,還要著眼于歷史長河,從長鏡頭中審視歷史實際進程的基本運行特征,透過事實層面洞見深刻的邏輯層面,“不為外在和暫時的變化侵擾”〔14〕,觀察一個民族、甚至整個人類的未來命運。這時候,歷史運動軌跡是一連串歷史事件勾勒、一群歷史人物演繹的結(jié)果,這些曾經(jīng)鮮活的歷史事件和歷史人物都被剝掉了具體內(nèi)容上的豐富性,像一個個標本,只通過基本信息承載歷史運動軌跡變化特點,表達歷史演變的內(nèi)在邏輯,因而置我們當(dāng)下的社會實踐活動于深刻的歷史感之中。

歷史唯物主義史學(xué)功能之所以存在“長于評史,短于論事”的問題,就是因為沒有區(qū)分出歷史評價的二重性。評價具體的歷史事件、歷史人物,只能在事實層面上看問題,不應(yīng)該也不可能用抽象的邏輯層面上的必然性做出解釋,否則,不是陷入歷史宿命論窠臼之中,就是掉進歷史目的論泥潭之中;相反,考察歷史發(fā)展規(guī)律,只能在抽象的邏輯層面上看問題,直接用事實層面上的歷史事件來解釋是行不通的,否則,不是陷入機械決定論窠臼之中,就是掉進庸俗唯物主義泥潭之中。

例如,馬克思主義堅持“人民群眾是歷史創(chuàng)造者”,但歷史人物在歷史轉(zhuǎn)折時刻所起到的關(guān)鍵性作用是顯而易見的,如果直接把二者對立起來視為人民群眾史觀和英雄史觀的分水嶺,在歷史唯物主義視野中,歷史人物的作用就被轄制住了,不是成為人民群眾的“代言人”,就是成為歷史發(fā)展客觀規(guī)律的“傀儡”。其實,“人民群眾是歷史創(chuàng)造者”是從歷史發(fā)展邏輯層面上看問題,它不是要表達具體的普通個人對歷史的貢獻,而是要表達一個代表實踐活動主體的社會群體 (其中也包含歷史進步人物)對歷史發(fā)展的基礎(chǔ)性、根源性推動作用,這是一種抽象的邏輯認定,只有放眼歷史長河中才能悟出來。而在歷史發(fā)展的事實層面上,活躍在歷史舞臺上的歷史人物對歷史事件的成敗作用是直接而實質(zhì)性的,如果列寧對于十月革命所起到的作用具有決定性意義,戈爾巴喬夫?qū)τ谔K聯(lián)的解體就具有不可逃脫的歷史責(zé)任!

馬克思主義認為歷史人物不會改變歷史發(fā)展基本進程,是從歷史長鏡頭下的邏輯層面上得出的結(jié)論。從歷史發(fā)展的事實層面上看,即使一個人能夠改變一個具體民族的歷史發(fā)展軌跡,甚至毀掉一個民族的歷史,一個人的悲劇演變成一個民族的悲劇,但卻不能徹底改變歷史發(fā)展的邏輯規(guī)定,因為這是規(guī)律,沉舟側(cè)畔千帆過,它還會通過其他民族貫徹到底。

〔1〕〔2〕〔4〕〔6〕〔8〕〔9〕〔10〕馬克思恩格斯選集:第4卷〔M〕.人民出版社,1995.697,697,697,745,532-533,733,171.

〔3〕〔英〕波普爾.歷史決定論的貧困〔M〕.杜汝楫,邱仁宗譯.華夏出版社,2009.86.

〔5〕龔培河.馬克思主義關(guān)于歷史規(guī)律及其實現(xiàn)方式研究〔M〕.中國社會科學(xué)出版社,2014.94.

〔7〕〔德〕尤爾根·哈貝馬斯.重建歷史唯物主義〔M〕.郭官義譯.社會科學(xué)文獻出版社,2000.150-151.

〔11〕馬克思恩格斯選集:第1卷〔M〕.人民出版社,1995.87.

〔12〕〔法〕費爾南·布羅代爾.論歷史〔M〕.劉北成,周立紅譯.北京大學(xué)出版社,2008.82.

〔13〕〔美〕悉尼·胡克.歷史中的英雄〔M〕.王清彬等譯.上海人民出版社,2006.96.

〔14〕〔德〕黑格爾.歷史哲學(xué)〔M〕.張作成,車仁維編譯.北京出版社,2008.16.