出行時間成本的影響因素及模型構造

王 濤

(河北省高速公路京石改擴建籌建處,河北 石家莊050000)

0 引言

在許多國家的交通運輸政策中,出行時間成本通常是一項重要的考慮因素,出行時間成本構成了運輸投資效益的主要組成部分,所以人們進行了相關的研究[1]。目前,很多國家已經在交通運輸經濟和項目評價中,針對出行時間成本的測算進行了標定。本文中所涉及的出行時間成本被界定為個人為了達到個人的出行目的所耗費的時間價值。時間價值主要指將個人的出行時間折算為個人在工作、生活等活動中耗費相同的時間所能帶來的效益。

1 影響出行時間成本變化的主要因素分析

由于每個出行者的個人偏好和出行條件不同,會產生不同的出行時間成本。影響出行時間成本變化的主要因素包括以下方面。

1.1 收入對出行時間成本的影響

針對個體出行者來說,其個人收入的高低會對出行方式的選擇產生影響。個人收入高的出行者傾向于選擇速度較快而舒適的交通工具,因而出行時間成本比較昂貴;個人收入低的出行者一般會選擇出行費用較便宜的運輸工具或者更傾向于步行或騎自行車。從宏觀的角度來看,個人收入的高低與人均國民生產總值有關,所以不同國家和地區的平均出行時間成本是不同的[2]。

1.2 出行目的對出行時間成本的影響

從出行目的分析,居民出行通常可分為工作出行和非工作出行。不同的出行目的對單位時間價值的影響是不一樣的。通常情況下,因工作目的或計劃工作期間出行的時間節省價值要高于非工作目的或非工作期間的相應節省價值。但在某些特殊情況下的非工作出行,比如遇到交通事故等情況需要緊急就醫的,其時間節省價值就要遠遠高于一般工作出行的時間節省價值[2]。在不同出行目的下對應的出行時間價值可以按照下面的計算方法確定:

α=mη (1)

式中:α為分目的出行的單位小時價值(元/h);m為人均小時工資收入(元/h);η為不同出行目的的價值比值,根據世行的推薦系數,其具體數值為:工作、商務出行1.33;其他非工作出行為0.3;上學出行為0.15[3]。

1.3 出行方式對出行時間成本的影響

機會成本即是有限的資源被用于特定用途而放棄的在其他各種可能用途上的最大收益。同一出行方式下的選擇對于高工資收入者的機會成本更大。這是因為在相同的出行時間條件下,高工資收入者從事事情的選擇范圍往往大于低收入者,高工資收入者有可能放棄的經濟效益也會更大,故高收入者比低收入者在同一出行方式下的機會成本會更大一些。不同收入人群一般采用不同的交通出行方式,長距離工作出行、收入較高的出行者傾向于選擇高速、舒適而費用較高的交通工具,如小汽車;而較低收入者則會選擇費用相對較低的而速度較慢的交通工具,如自行車等[4]。

除了上述三種主要的影響因素外,對個人的出行時間成本造成影響的還有一些其他因素。如:出行距離的長短對出行時間的成本也有著重要的影響;交通服務質量包括出行的行駛時間、等待時間、公共汽車到站的間隔時間、遲到、換車時間、轎車尋找車位、延誤影響等,這些時間都有各自不同的成本,需要以后有待于進一步的研究和探討[5]。

2 出行時間成本模型的構造

2.1 基于出行者“經濟人”的假定

“經濟人”假設是西方經濟學理論對以資本主義私有制為基礎的資產階級人性的一種抽象。“經濟人”的利益最大化追求為人類提供豐富的物質財富,提高社會勞動生產力,推動社會向前發展,使人類不斷地從“以物的依賴為基礎的人的獨立性”階段向“自由個性”階段過渡,并為這種過渡創造條件[6]。根據經濟人的假定,城市居民在進行交通方式比選時,交通方式的效果計算一般遵循式(1)的關系。經過交通方式效果比較后,出行者將選擇效果函數最大的一種交通方式,即:

Pi=f(Y1,Y2,Y3,…;Xi1,Xi2,Xi3,…) (2)式中:Pi為交通方式i的出行效果;Y1,Y2,Y3,…分別為出行者個人收入、年齡、性別等;Xi1,Xi2,Xi3,…分別為交通方式i的出行時間、出行費用 和 舒 適 方 便 性 等;f(Ym,Xn)為Pi與Y1,Y2,Y3,Xi1,Xi2,Xi3,…之間的函數關系。

在“經濟人”的假定下,居民進行出行方式比選時,一般是從個人利益出發,在不同的出行方式(路線)間進行選擇時,出行者不僅要受到不同的出行方式提供服務的安全性、方便性、省時性和經濟性等因素的影響,而且其自身特性因素如收入、出行目的等在選擇決策過程中也起到重要的影響作用。

2.2 出行時間成本模型的構造

通過上文對影響出行時間成本的因素的研究和分析,出行者出行時間成本的具體的模型構造如下:α=mημ (3)c=α(β/60) (4)C=ct (5)式中:α為分方式、分目的出行的單位小時價值(元/時);m 為出行者的人均小時工資(元/時);η為不同出行目的的價值比值;μ為分方式出行的價值比例系數;β為某天的人均出行時間(min/d);c為某年的人均出行時間成本(元/天);C 為某年的人均出行總成本(元/年);t 為某年中的人均出行實際天數(天/年)。

3 出行時間成本的計算與分析

3.1 出行時間成本的計算

根據2014 年北京市居民交通方式選擇特性調查問卷可得到2014 年以不同出行方式出行的北京市居民的平均工資(元/年)。假定以公共交通出行方式出行的居民的單位時間價值比值為基準1,通過對不同出行方式下人均工資的計算比較,得到的數據作為2014 年以小汽車、出租車、自行車、步行為出行方式的時間成本價值比例系數,如表1所示。

表1 各種出行方式下的單位時間價值比值μ表

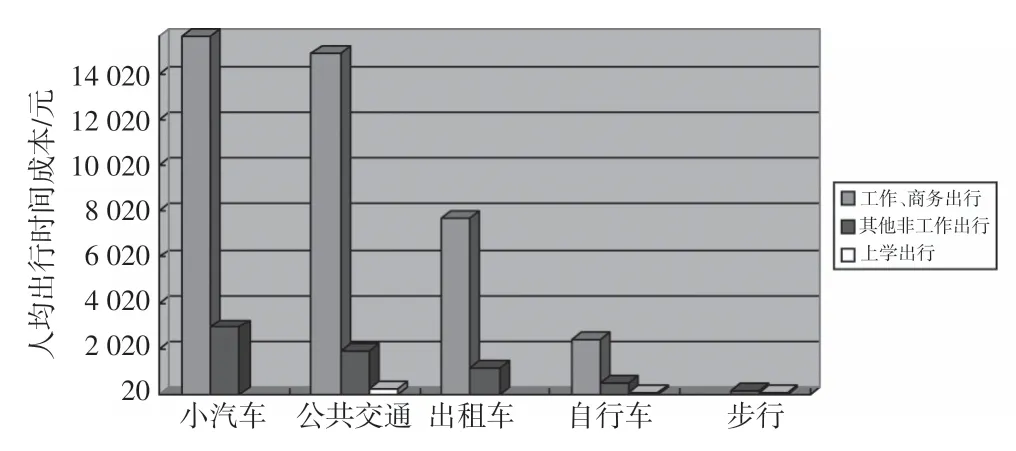

本文以北京市為算例,利用2014 年北京市居民交通方式選擇特性調查問卷所得到的數據,按照“工資法”,利用了出行時間成本模型,根據:分方式、分目的下出行者平均一天的出行時間成本=各種出行方式下分目的的平均一天出行總時間×某種出行目的下以某種出行方式出行的人均單位小時價值;目標年人均分方式、分目的的出行時間總成本=工作日人均平均一天的分方式、分目的的出行時間成本×5×4×12+休息日人均平均一天分方式、分目的的出行時間成本×2×4×12,計算出2014 年北京市居民分方式、分目的的人均出行時間成本,如表2所示,居民分方式、分目的人均出行時間成本如圖1所示。

表2 2014年北京市居民分方式、分目的人均出行時間成本表/(元/人)

圖1 2014年北京市居民分方式、分目的人均出行時間成本圖

3.2 出行時間成本計算結果的分析與探討

由圖1 可知:在相同的出行目的下,小汽車出行的時間成本最高,步行出行的時間成本最低,考慮到在工作、商務出行中,步行出行的樣本量很少可以忽略不計,則認為自行車的出行時間成本最低;若考慮進出行距離遠近的影響,隨著出行距離的增加,出租車、公共交通憑借其方便性、快速性在出行者所花費時間對比中有時比較明顯,對道路資源來講,在短距離出行中,步行和自行車的時間資源消耗較小,而在中長距離的出行中,將會出現出租車、公共交通以及小汽車相互替代的現象。

在工作、商務出行中,選擇小汽車出行和選擇公共交通出行所耗費的出行時間成本相差不大,而選擇出租車出行所耗費的出行時間成本較前兩者大大降低,考慮到出行時間的節省、出行距離的遠近、出行的快速便捷性以及出行的服務質量,認為在相同的條件下,在工作、商務出行中選擇出租車出行較為合理。

在其他非工作出行中,選擇小汽車出行的時間成本最高,選擇公共交通出行的時間成本次之,選擇出租車出行的時間成本最低,由于在非工作出行中出行時間節省的因素已經大大降低,同時出行費用方面的考慮已越來越重要,故考慮到出行距離的遠近、出行的快速便捷性、出行費用(含票價)的節省以及出行的服務質量,認為在相同的條件下,對于長距離的其他非工作出行,應選擇公共交通出行較為合理;對于距離比較近的其他非工作出行,可考慮選擇自行車或步行出行。

在上學出行中,基本上只涉及到公共交通出行、自行車出行和步行出行。由于在調查過程中,以小汽車、出租車出行上學的樣本量較少,只有在一些特殊的情況下才會出現,基本上可以忽略不計。考慮到出行距離的遠近、出行時間的節省,認為在其他條件相同的情況下,對于長距離的上學出行,應選擇公共交通出行較為合理;對于短距離的上學出行,應選擇自行車或步行出行較為合理。

綜上所述,應堅持城市交通的可持續發展原則,大力發展以公共交通為主、出租車交通為輔的城市交通模式,為自行車交通和步行交通創造良好條件,限制小汽車交通的惡性膨脹,合理優化交通方式比例,提高道路交通服務水平,減少道路交通公害。

4 結語

分析預測出行者的出行決策必然要考慮帶出行者愿意為其出行時間所付出的貨幣成本。鑒于出行時間成本研究的實用性,國外不少專家學者進行了大量的研究,但是對于出行時間成本的計算還存在不少爭議。因此,要結合國內大城市客運交通的運行狀況,對出行者的出行時間成本做進一步的分析和研究。

[1] 鄒良東.我國公路旅行時間價值的應用模型研究[J].內蒙古公路與運輸,1996,49(4):35-36.

[2] 顧典.旅客出行時間節省價值的研究[D].上海:上海海事大學,2004.

[3] 齊彤,劉冬梅,劉瑩. 北京市居民出行時間成本研究[J].公路交通科技,2008,25(6):66-68.

[4] 王海洋.旅客行為時間價值確定方法研究[J].公路交通科技,2004,21(8):134-137.

[5] Hensher D A. The Value of Business Travel Time[M]. Ox?ford:Pergamon Press,1997.

[6] Hal R Varian. Intermediate Microeconomics[M]. New York&London:W.W.Norton&Company,2003.