江西省糧食生產重心轉移特征的探討

周 刊,田長平(.東華理工大學地球科學學院,江西南昌33003;.東華理工大學測繪工程學院,江西南昌33003)

糧食安全是人類21世紀面臨的最嚴峻的挑戰之一,也一直是全球關注的熱點問題,美國世界觀察研究所所長Lester Brown 2次拋出“中國糧食威脅論”,其焦點就是中國的糧食安全問題[1]。有學者對耕地資源與糧食生產的辯證關系進行了分析,認為耕地數量與質量的變化對糧食產量具有較大的影響[2],還有學者從糧食生產影響因素、糧食產量測算與發展趨勢方面進行了深入研究[3],這些研究為提高我國糧食產量、制定區域糧食安全政策提供了重要依據。在一定時期內,人口的持續增長已是不可改變的趨勢,而同時在世界范圍內由于受到城市擴張的擠壓和人類對耕地不合理利用的影響,存在著耕地面積減少和質量退化的現象,糧食危機的陰影籠罩著世界許多地區[4]。

江西省是我國東南部地區重要的糧食生產大省,2012年全省總人口4 432.2萬,耕地面積281.98萬hm2,占全省總土地面積的16.9%。糧食總產量為2 002.56萬t,占全國糧食總產量的4%,人均糧食占有量452 kg。糧食播種面積360萬hm2,糧食單產5 556 kg/hm2,遠高于全國平均水平(4 950.8 kg/hm2)[5]。

1 江西省糧食生產空間變化特征

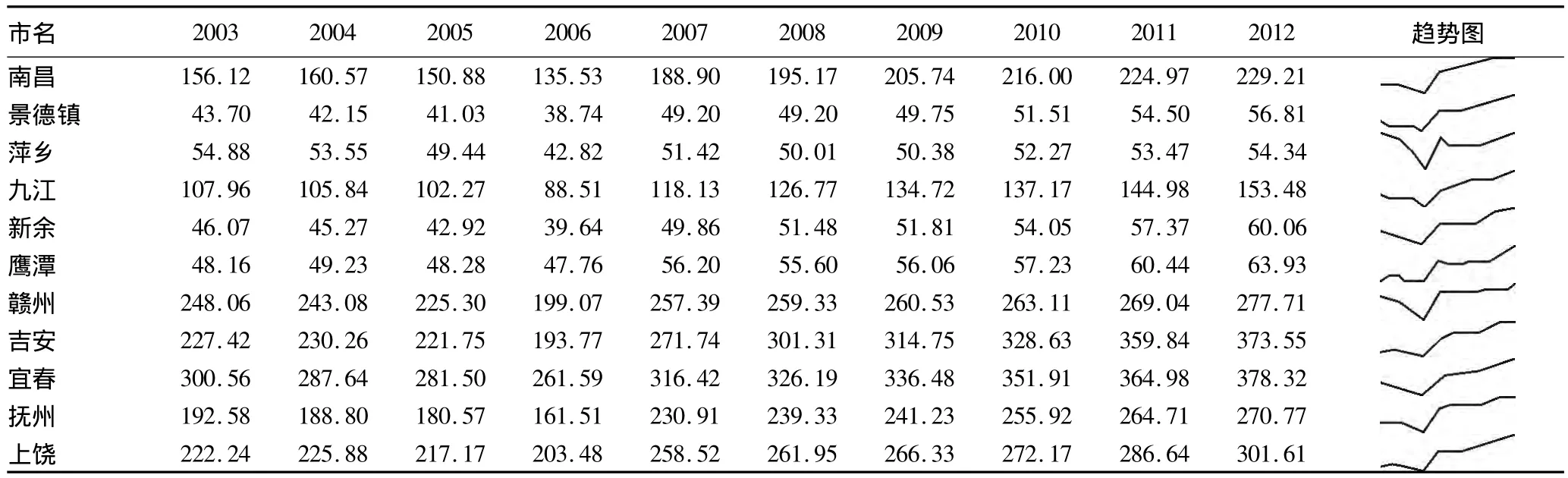

1.1 各市糧食產量規模變化 在全國糧食生產中江西省占主導地位,尤其是以水稻為主[6]。2003~2012年江西省糧食產量經歷了快速下降期、快速恢復期和穩定器3個階段。表1為江西省各市糧食產量以及變化趨勢。從趨勢可以看出,各市糧食產量整體呈上升趨勢,其中變化明顯的撫州市、吉安市、九江市、南昌市、上饒市和贛州市,這些市行政面積較大,其波動也是最大的,這也說明地區的糧食產量變化主要跟耕地數量較大的行政區有關,也從另一個側面說明糧食產量跟耕地數量有一定的關系。

表1 2003~2012年江西省各市糧食產量及變化趨勢

分析表1可得出,2003年以來,贛州市和宜春市糧食生產相對于整個區域萎縮明顯,贛州市2003年占全省糧食產量的比重由15.05%下降到2012年的12.51%,宜春市則是從2003年的18.24%下降到2012年的17.04%;吉安市糧食生產相對整個區域比重出現急劇上升,由2003年的13.80%上升到2012年的16.83%;其他各市變化基本持平。從這也發現江西省糧食生產的重心開始發生變化,將糧食生產安置在經濟相對落后和耕地數量及質量相對較高的區域。

1.2 各市耕地面積變化 江西省耕地數量的變化與政策有很大的關系,從2003年的225.323萬hm2到2007年耕地面積減少到最低為207.36萬hm2。2007年中央一號文件中指出,“當前和今后一個時期做好農民增收工作的總體要求是堅持‘多予、少取、放活’的方針,調整農業結構,擴大農民就業,強化對農業支持保護”。在此政策引導下,江西省耕地數量就穩步上升,農民生產的積極性也有了很大的提高[7]。2010年江西省耕地數量出現了大幅度的增加,達到了282.72萬hm2增加幅度為31.71%。

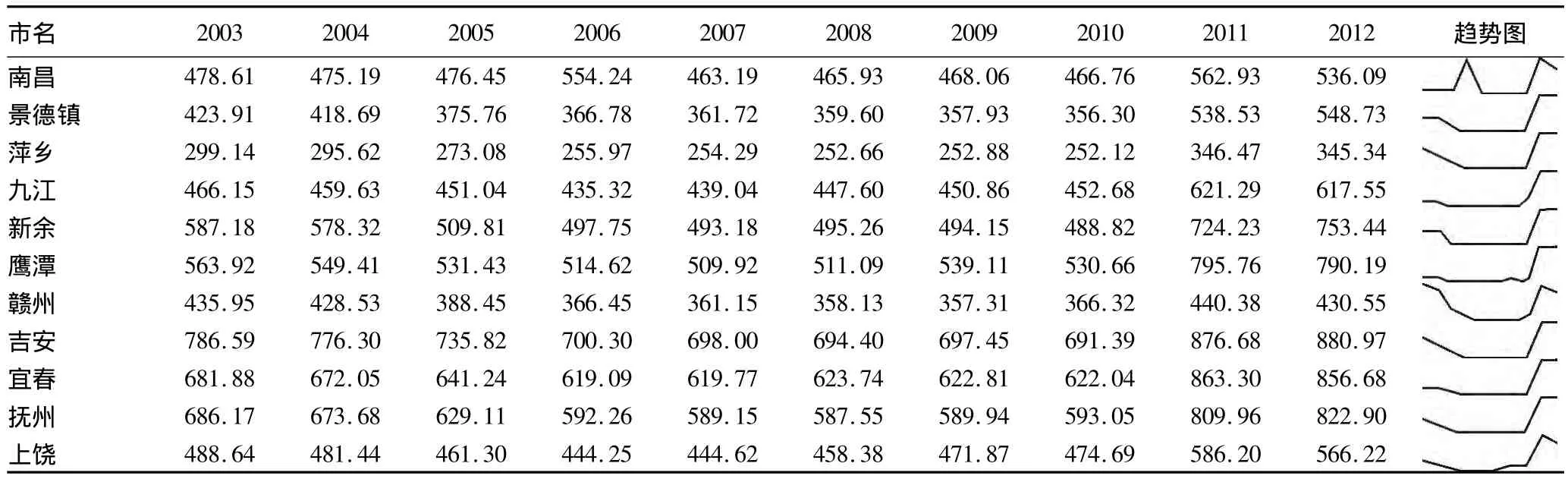

江西省下轄各市的耕地面積變化趨勢跟全省相似,因此比較各市的人均耕地面積,這個指標可以反映出各市的農業化集中程度,并可以看出耕地的空間分布。

表2 2003~2012年江西省各市人均耕地面積變化及趨勢 m2

從表2可以看出,吉安市、宜春市和撫州市人均耕地面積最大,而行政區域面積大的九江市、上饒市、南昌市和贛州市的人均耕地面積并不大。這些地區以經濟發展為主,農業生產相對落后。

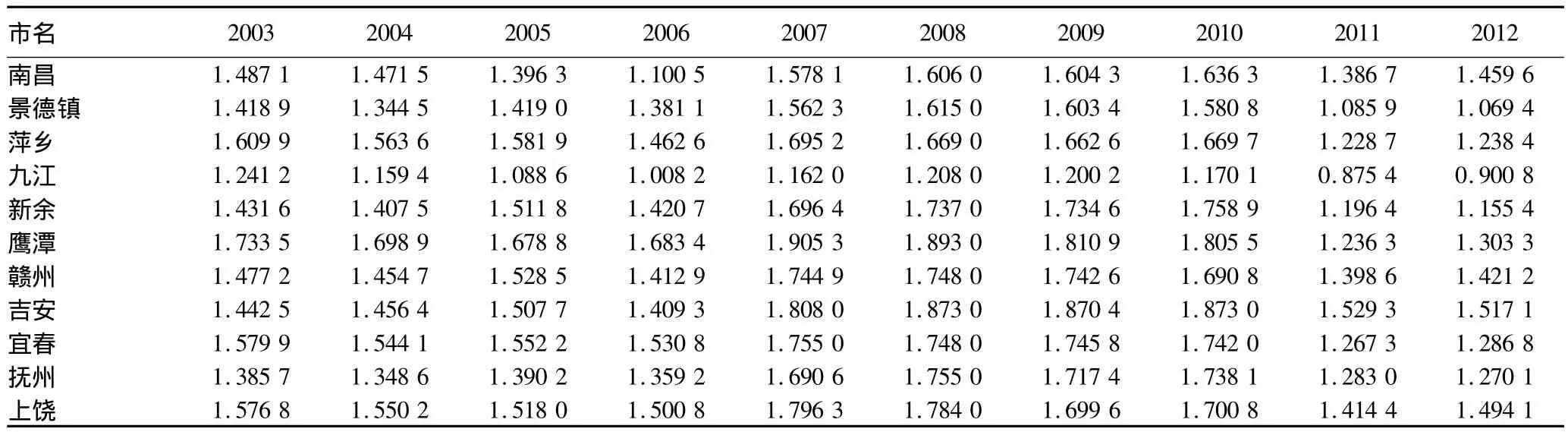

1.3 各市糧食播種面積變化 由于糧食播種面積決定了糧食產量,播種面積越大,糧食產量越多[8]。為了比較各市播種面積的可比性,先將數據進行處理,采用播種面積比耕地面積,該值可以反映對耕地利用率和集約程度[9],得到全省的播耕比(表3)。由表3可知,吉安市的播耕比變大,到2012年播耕比排第一,成為江西省的糧食大市。南昌市2003年開始播耕比較大排第五,到2006年排倒數第二,但到2012年排第三。

表3 2003~2012年江西省各市播種面積與耕地面積之比

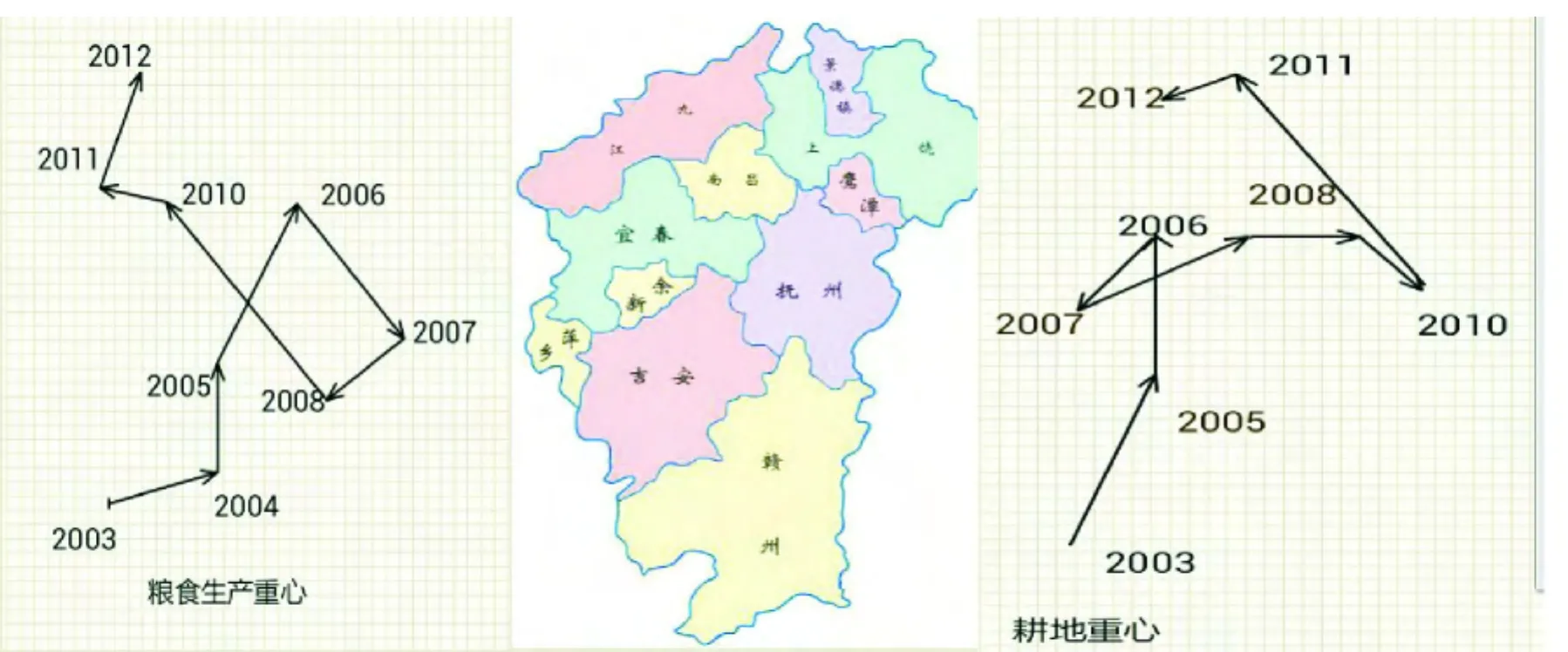

圖1 2003~2012年江西省糧食生產重心和耕地重心轉移趨勢

2 糧食生產重心與耕地重心的時空變化

通過整理2003~2012年江西省的糧食產量,在ArcGIS 9.3平臺下運用Mean Center分析模塊獲得全省糧食生產重心遷移情況[10],從圖1可以看出,2003~2012年江西省糧食生產重心出現了北移,根據ArcGIS 9.3的measure功能進行距離量算,重心沿正北方向移動軌跡為4.23 km。說明糧食生產的空間格局發生了變化。江西省以北方為經濟發展重心,糧食重心的向北移動將會使耕地和糧食的矛盾加劇。同時通過整理2003~2012年江西省的耕地面積,運用相同的軟件和方法獲得全省耕地面積重心遷移情況。研究期間內江西省耕地重心也同樣出現了北遷,同糧食生產重心遷移的趨勢相同,重心移到的距離為9.00 km。

3 結論

該研究以我國產糧大省江西省為例,根據2003~2012年江西省糧食生產、耕地面積和人口統計數據,以各地級市為研究單元,分析了江西省糧食生產的時空變化特征。結果表明,2003~2012年江西省各市糧食產量均表現出波動上升趨勢,自2007年中央提出“多予、少取、放活”的方針后,各地人均耕地面積有所增加,近年來又趨于平緩,且研究期間內各地播耕比變化較大。江西省糧食生產重心正在發生變化,將糧食生產重點安置在經濟相對落后和耕地條件相對較好的區域,10年來糧食生產重點向北偏移了4.23 km,耕地重心向北偏移了9.00 km。糧食增產對耕地資源的依賴性不斷增強,保護耕地是保障糧食安全的重要途徑。

[1]殷培紅,方修琦,馬玉,等.21世紀初我國糧食供需的新空間格局[J].自然資源學報,2006,21(4):625 -631.

[2]盧良恕,劉志澄.中國中長期食物發展戰略[M].北京:農業出版社,1993.

[3]徐建華,岳文澤.近20年來中國人口重心與經濟重心的演變及其對比分析[J].地理科學,2001,21(5):385 -389.

[4]喬家君,李小建.近50年來中國經濟重心移動路徑分析[J].地域研究與開發,2010,24(1):12 -16.

[5]王介勇,劉彥隨.1990年至2005年中國糧食產量重心演進格局及其驅動機制[J].資源科學,2009,31(7):1188 -1194.

[6]劉彥隨.保障我國土地資源安全的若干戰略思考[J].中國科學院院刊,2006,21(5):379 -384.

[7]CLARK J R A.The‘New Association in agriculture:agro-food diversification and multifunctional production logics[J].Journal of Economic Geography,2005,5:475 -498.

[8]伍山林.中國糧食生產區域特征與成因研究[J].經濟研究,2009(10):38-45.

[9]段學軍.長江流域糧食產量影響因素分析[J].農業系統科學與綜合研究,2000,16(1):30 -34.

[10]鄒鳳羽.優化糧食生產布局,提高糧食綜合生產能力[J].農業經濟,2010(10):3-4.