安徽高教改革,又一個小崗村?

李劍平

在全國2491所普通高等學校中,合肥學院等地方高校以前名不見經傳。不過,截至目前已接受270多批次、2800余人組團考察學習,成為我國應用型本科高校辦學高地。教育部已先后兩次派出調研組赴皖調研高等教育改革情況,國家批準安徽為省級統籌教育綜合改革試點。

作為中部地區的人口大省,安徽上一次在全國范圍內受到這種關注度還是30多年前——小崗村拉開中國農村土地承包改革序幕。

安徽此次高教改革之所以受到高度關注,是因為在破解高等教育大眾化背景下高等學校趨同發展與經濟社會發展多樣化需求之間的矛盾時,安徽排除阻力,著力推進高校分類發展、內涵建設、整體提升等改革行動,取得了階段性重要成果,積累了可供其他地區和高校借鑒的經驗。

高教面臨深刻變革

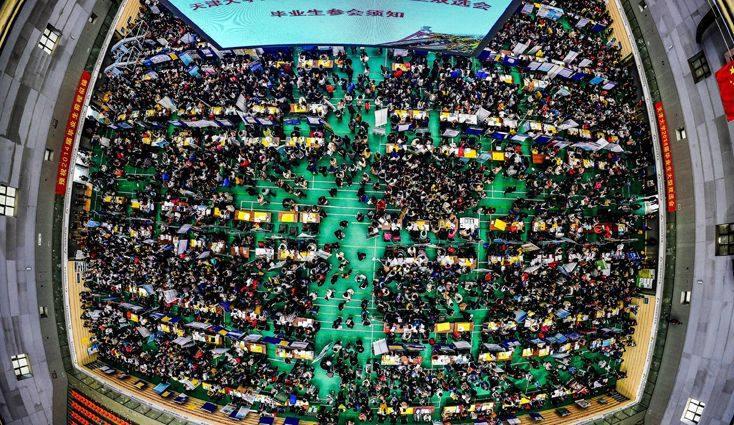

統計數據顯示,1998年全國普通高等學校為1022所,而到2013年底,全國普通高等學校2491所,其中本科高校1170所,高職高專1321所,在校生規模達到3460萬人,是1998年的4.3倍,我國已經建成世界規模最大的高等教育。

“當今世界正處在大發展、大變革、大調整時期。”國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020年)指出,我國高等教育還不完全適應經濟社會發展和人民群眾接受良好教育的需求,與世界先進國家的高等教育相比,還存在較大差距。

2013年,全國高校畢業生為699萬人,初次就業率為77.4%,150多萬大學畢業生未實現初次就業。到2014年,全國高校畢業生達到727萬人,2015年將達到749萬人,要實現初次就業率“不降低、有提高”的目標,形勢嚴峻。

今年以來,從“四年制高職教育”、“本科職業教育”到“新建本科高校轉型”,從“應用技術大學”到“應用科學大學”、“應用科技大學”,從“地方新建本科高校轉型”到“否認地方本科高校轉型”,從“廢除985、211大學工程”到“否認廢除985、211大學”,有關高等教育的事件出現媒體報道、國家教育行政部門否認再到媒體追蹤調查的“連環”現象,成為一個又一個輿論熱點;民間各種高校聯盟也是山頭林立,在東、中、西部地區舉辦的各種論壇上唱的調子截然相反,互不服氣。

據業內人士介紹,高等教育新聞熱點背后,一方面是畢業生就業難,另一方面是區域經濟社會發展最為需要的技能型、應用型、復合型人才緊缺。造成這種結構性矛盾的深層次原因,是我國高等教育體系對經濟社會的變化和科學技術的進步響應遲滯。

“調整結構是高等教育的一場深刻變革,也是一場革命。”業內人士透露,教育部主要領導已授權有關內部刊物進行“吹風”:國家和區域經濟社會發展的戰略需求,倒逼高等教育體制機制的深層次改革,需要對各類高等教育合理定位。

率先取得階段性成果

據安徽省教育廳統計,1998年全省28所高校中,2/3為師范類院校,工科類院校極少。到2014年,全省普通高校數達到107所,高校數量位居全國第五。

“在實現高等教育大眾化后,與其他省份一樣面臨著一系列的矛盾急需解決。”安徽省委、省委教育工委的調研報告指出。

安徽省副省長謝廣祥則列出了省內高等教育改革發展面臨的艱巨任務:一是省內高水平大學、特色優勢學科以及國家級重點學科、重點實驗室等國家級平臺較少;二是高等教育服務、支撐、引領能力不足,與建設經濟、文化、生態強省需求有較大差距;三是高校內部治理能力相對較弱。

最典型的例子是,到2008年亳州、宣城兩地尚無本科高校,不利于全省各地市的區域協調發展;自2008年以來全省共停辦、停招1497個專業點,新增1323個專業點,其中應用型專業在70%以上。不過,該省高校的專業點對應第一、第二、第三產業的比例分別是2%、22%、76%,結構仍不盡合理。

一段時期以來,由于對高等教育及其發展規律缺乏科學認識,導致我國高等教育定位存在“偏心”、模糊和狹窄等問題。安徽省的調研報告指出,要么把高教定位為純教育行為,要么定位于純科研和開發過程,要么作為拉動經濟增長的產業,極不利于高等教育的健康、可持續發展。

安徽省教育廳也表示,面對全省100多所高校,類型、層次各不相同,用一個模式、一種方法、一項標準來管理,不符合實際也很難達到理想效果。2008年以來按照建設“高等教育強省”的戰略部署,安徽對省內高校開始重新定位與分類管理,要求破除精英教育思維立大眾化教育意識,破除計劃經濟思維立市場經濟意識,破除封閉思維立開放意識,破除習慣思維立創新意識。

首先,安徽決定建設若干地方特色高水平大學,主要以安徽大學、安徽師范大學、安徽農業大學、安徽醫科大學等為主體,通過省級政府與教育部等中央有關部委共建等方式,建設一批有國際水平和影響的重點本科專業、學科,培養學術型研究生和創新型、復合型人才。

其次,建設一批地方應用型本科高校,主要以合肥學院、皖西學院、黃山學院等為載體,其專業、師資、課程均按應用型人才培養目標進行共建共享,積極發展省域經濟社會發展急需的學科、專業,培養專業學位研究生和應用型人才為主。

第三是建設一批培養高端技能型人才高校,主要以國家級示范(骨干)高職、省級示范高職以及其他高職高專為主體,以實習、實訓、實驗基地為主要建設內容,加強專業帶頭人建設,培養高端技能型人才。

安徽省教育廳副廳長李和平在全省高校教學工作會議上透露,對省內高校的頂層設計主要破解高等教育大眾化以來出現的類型繁多、體系混亂、結構復雜、求大求全、重疊發展等矛盾問題。

6年來,在破解高等學校趨同發展與經濟社會發展多樣化需求之間的矛盾時,安徽排除阻力、克服困難,對不同類型高校的專業建設、教師發展、人才培養、高校合作聯盟等進行建設和一體化保障,組織實施了高等教育振興計劃、質量工程與支持本科高校發展能力提升計劃等一大批項目。

據今年第46期《教育部簡報》,近兩年安徽普通高校畢業生初次就業率分別為89.63%、88.71%,均超過全國平均水平11個百分點,初步構建了地方高等教育發展新模式。

教育部高等教育司司長張大良認為,安徽省著力推進高校分類發展、內涵建設、整體提升、各具特色、爭創一流的改革行動,主動適應和全面支撐安徽經濟社會發展需求,取得了階段性重要成果,積累了可供其他地區和高校借鑒的成功經驗和成果。

同時,張大良也希望,安徽省的成功經驗和有效做法要堅持、堅持再堅持,輻射并帶動長三角、珠三角、環渤海地區、東北地區以及中西部地方高等教育的改革發展。

小崗村效應 華西村境界

有人說,安徽省往往起個大早,趕個晚集,只出經驗不出成果。該省教育廳回應,絕不允許這種現象在高等教育領域再次出現。安徽省教育廳廳長程藝在今年全省應用型高校聯盟年會上也明確提出,高教改革要堅決克服教條主義、形式主義與保守主義。

他說,我們講到教育改革,講著、講著就會碰到這樣那樣的障礙,這也不敢動那也不敢搞,除了管理方面的原因,有沒有在辦學思想上的教條和僵化?有些人說我們學院要改大學,我不反對。問題是你能不能在應用型本科建設與應用型人才培養方面搶占先機,干出更大的成績來。

程藝用3個例子說明高等教育有規律,但不能教條。以專業為例,在英語中叫major,含義是主修的專業,既然是主修就一定有輔修。那么,地方應用型本科高校在這方面膽子要大一點,思想再解放一點,一方面把專業選擇放開,另一方面開設更多輔修專業,讓學生真正做到“我的專業我做主”。

程藝談道,大學每個專業都有一個教學大綱,地方本科高校機械照搬國家重點大學的大綱、教材,看似“高大上”其實是教條的表現,不但達不到國家重點大學的水平,而且也與應用型人才培養方向相違背,干脆把這些束縛自己的條條框框拋棄,編制一個應用型人才培養的版本。

省級教育行政部門通過本科教學評估發現,不少高校學生的論文存在“空、散、淺”問題。地方應用型本科高校可以讓學生從大三開始謀劃畢業論文,帶著課題與問題到社會與企業中實習、實踐,不能非等到大四畢業前幾周來“閉門造車”。

關于堅決克服形式主義方面,程藝說,高校在國際合作、校地合作等方面,不少是簽字的時候熱熱鬧鬧,簽完字以后不了了之。試問現在有多少位大學校長,能夠把自己履職以來簽過多少合作協議講清楚;對小學期制舉行一個開幕式,領導一番講話,學生穿上統一的T恤衫,然后這看看那看看;各類聯盟一年開一次會,大家發表一些高屋建瓴的觀點,提上一大堆意見,最后屁股一拍走人。這些都是形式主義,要不得。

安徽省教育廳廳長用小崗村比喻安徽高教改革面臨的形勢與壓力。鳳陽縣小崗村在全國農村土地承包制方面干出了驚天動地的大事件,江蘇華西村在安徽后面承包土地,然后探索鄉鎮企業和工業化發展之路,才有今天翻天覆地的變化。

“改革沒有止境,思想沒有版權,雖然別人邁出第一步比你晚,但他緊跟著邁出第二步、第三步,就意味著你可能要落后。”程藝要求,全省高教改革要堅決克服思想上的保守,行動上的過分謹慎,始終堅持改革創新、保持腳踏實地,勇于大膽探索。