古村保護:破與立的較量

胡飛 鄭智維

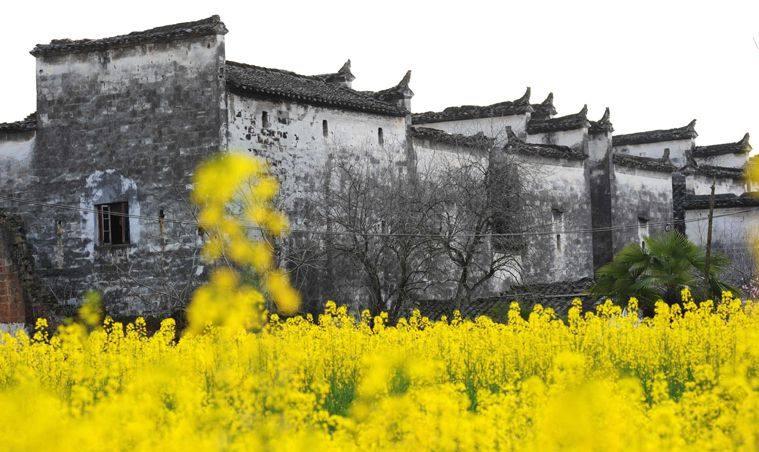

飛速發展的城鎮化進程之外,是傳統村落的快速消失,古村保護現狀堪憂。甚至有專家透露,目前很多村莊不管是否屬于傳統村落,都是先評上傳統村落稱號再說,以防止亂拆。過于落后和過度商業化成為傳統村落面臨的兩個極端,而結果均是消亡。傳統村落,保護與發展的矛盾該如何破解?

近日,中央財政首次針對傳統村落保護撥付巨額資金,這被視為村落保護工作的一次飛越。國家陸續實施的多項政策為村落保護工作提供便利,古村落有望再次煥發生機。

古村落保護提速

據報道,我國每天約有300個村落消失,1.6個傳統村落消亡。清華大學建筑學院副教授、住建部傳統村落專家委員會副主任委員羅德胤分析,我國村落大批消失的主要原因有兩方面。第一,以往的過度開發對生態非常不利,現在需要保護環境退耕還林,人們需要搬遷到適合居住的地方,村落自然會消失。第二,隨著工業化、城鎮化的快速發展,城市用地擴張,農村人口外流,形成“空心村”。在陜北和內蒙古,甚至有些村落建制還在,但已無人居住。

在城市建設用地規模壓縮的情況下,鄉村將會有巨大的市場,許多項目資金開始向鄉村轉移。傳統村落具備的歷史文化價值對社會資本頗具誘惑力,如交通、水系、電網等公共基礎建設,以及傳統村落發展基本用地劃撥等,都有很大利潤空間。

中國鄉村規劃設計院設計師孫君說:“很多人不是來做傳統鄉村保護,而是名與利促使他們把視角轉到農村。比如搞旅游開發、鄉村客棧或經營農副產品等,鄉村收益都大于城市。將傳統村落過度商業化,這依然是經濟發展與文化建設不同步。沒有文化的經濟對華夏文明而言是不可持續的,對鄉村的破壞和影響很大。”

近日出臺的《關于切實加強中國傳統村落保護的指導意見》強調,在傳統村落內開展旅游和商業開發類項目要堅持適度有序原則,反對整村開發和過度商業化,要讓傳統村落見人見物見生活。

孫君從事鄉村建設工作15年,接觸過三四十個傳統村落項目。他明顯感到,2012年末~2013年初,國家開始對傳統村落進行政策傾斜,文化定位也相對清晰,文化價值觀在提升,保護工作明顯提速。

2013年中央城鎮化工作會議明確:讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁。國家主席習近平更是提出:“一個國家的治理體系和治理能力是與這個國家的歷史傳承和文化傳統密切相關的。”他在內政外交的不同場合,數次談到傳統文化和文化自信。

2003年至今,住建部和國家文物局分6批陸續公布了276個歷史文化名鎮名村,但規模較小。2012年,我國首次啟動對中國傳統村落的大調查,初步掌握近2萬個傳統村落信息,并公布了第一批中國傳統村落名錄。

今年11月26日,第三批中國傳統村落名錄公布,至此共計2555個傳統村落將受到保護,其中約一半具有較高保護價值的村落被納入名錄。

目前,由中國民間文藝家協會和中國攝影家協會等共同組織實施的“中國傳統村落立檔調查”項目全面鋪開。預計今年底前,中國傳統村落檔案的第一卷將推出,包括北京、天津、河北和山西4個省市。《中國傳統民居類型全集》也于近日出版,該書是首次在國家層面組織的全國范圍傳統民居調查基礎上編纂而成的。

300萬元怎么用?

中央財政將在3年內按平均每村300萬元的標準支持傳統村落保護,資金來自中央財政對現有農村環境保護、一事一議等5個專項資金的整合。目前,首批327個傳統村落的16.8億補助金已撥付到位。

然而,對于動輒千萬的傳統村落修復工程,300萬元不過是杯水車薪。孫君說:“300萬肯定不夠,不是差一點,是完全不夠。”他說,不過,補助金的象征意義大于實際意義,它可以引起全社會對傳統村落的關注,可能使人們對于被認定為傳統村落的村莊的破壞性不會太大,不會快速開發或拆除。保護傳統村落,首先需要遏制破壞趨勢。

那么,300萬元如何使用?孫君認為,結合國家項目資金做出以點帶面的模式,建立古村與老房的示范點,非常重要。政府不是一定要拆,很多時候只是不知道古村怎樣建,看不到它的價值所在,農民更是如此。政府做示范,這是很好的一種形式,以此撬動市場經濟和民間力量來保護傳統村落。

比如,湖北省鄖縣櫻桃溝村將閑置牛棚改造成超星級客棧,房屋保持原汁原味的面貌,現在牛棚已經成為鄖縣的標志建筑。河南省五里店辦事處郝堂村很多農民遺棄的老房、舊房都被改造成傳承歷史文化建筑與重要的經營場所,村民也意識到舊磚舊瓦的價值。

至于示范作用有多大,他認為要看地方政府的能力,看其是否能利用自身資源和關注度建好村莊。“縣委、縣政府要定位清楚,知道這個村該怎么做,什么不能做。不同地方,比如經濟發達地區和欠發達地區有不同的模式,不能用同一個方式去界定。”

羅德胤也認為,300萬元的資金可以用于示范建設。“像踢足球一樣,第一是后衛,防止繼續破壞,先把家底搞清楚,劃定保護區,制定保護措施;第二是中場,做景觀,比如修路、植樹等基礎設施,用來改善環境;前鋒就是幾個示范點,要帶頭打好這場仗。”

除此之外,這批資金還可以用來建造公共設施,或者進行慈善性質的工作,比如為農村留守兒童改造學習環境。

羅德胤說:“通過媒體宣傳,帶動當地旅游,帶來一定的經濟收入,村民們就會看到市場,可能不會馬上扭虧為贏,但能看到回報。之后就可以吸引資本投入,但要考慮怎么控制資本,因為資本一多就容易亂。”

羅德胤在云南紅河州元陽縣工作時,曾遇到一筆來自上海的200萬元的扶貧資金,當地政府用這筆資金改善民居。但工作規劃到一半就終止了,因為村民利用扶貧資金將民居拆毀,翻建新屋。“這是當地政府保護意識的問題,政府并沒有規定只能進行內部改善,不能拆除。”

他擔心,這次的300萬元資金也會出現這樣的情況。“傳統村落要獲得這筆錢,首先要申報項目需求表,交給住建部審核,同意后再建,建成后還要實地審查。程序上的設計是沒有漏洞的,關鍵看怎么做,后續管理也是一個大工程。”

讓農村更像農村

保護傳統村落,是通過保護建筑、語言、服飾、民俗等具有文化標識的傳統文化,來保護人們的文化認同感,樹立文化自信。

“不能僅僅關注建筑本身,那是無濟于事的,那只是殼,靈魂出竅了,村也只是一個殼。”孫君認為,傳統村落保護的概念有3層含義。首先,保護原居民的生產方式。田人合一是中國農村原居民典型的生產生活方式,是保住農耕文明和中華文明一種重要的特性。

“農村的土壤是需要人養的。傳統村落一旦定位于旅游或開發,買了農田的人是不會用來種糧食的。原居民離開,村落就開始消亡。如果一定要把傳統村落做成商業,一定要在保護原居民生產生活方式的前提下進行商業活動。這是傳統村落經濟發展中的原則。”

其次,要關注年輕人的教育問題。“中國幾千年來有句話,窮不丟書,富不丟豬。農民注重教育,把它列入宗教和信仰中,天地君親師。鄉村文化是人和自然、道德和信仰聯系在一起,文化中傳播的不僅僅是知識,還有人和人之間、人和自然之間的東西,這已經不屬于知識層面,而是屬于文化層面。”

孫君認為,在農村,只要學校消亡,農村就開始消亡。撤銷農村的學校,是不了解中國農民對文化的渴望和信仰,是對農耕文明的摧殘。

最后是保護傳統村落需要明確的基本原則:一是把農村建設得更像農村;二是還權于村兩委,這是穩定鄉村、自治鄉村的基本形式。中國幾千年來的選舉制是在熟人社會下、以道德為規范、家族式的推薦制。“中國農村基本上像一個家庭,這是重要的特點,每個村都有一個父母官把持著。這就是中國農村一直維持的村民自治體系。”

湖南懷化市會同縣傳統村落——高椅村的保護工作已經開始。高椅村是中國著名古村落,孫君的鄉村建設團隊有五六十名專家,涉及12個專業,前期30多人駐在村里。他們的主要工作有:成立鄉村自治管理體系,對本地工匠進行系統性培訓,建立鄉村小學,解決村莊年輕人就業問題,以及土壤和水系改良、民俗和風水修復、發展鄉村經濟、進行本地化的規劃和設計等。通常,一個鄉村建設項目需要花2年時間,6年后再來評估此項目是否成功。

孫君告訴《民生周刊》記者,高椅村的保護工作,首先要了解家譜祠堂,把村兩委和家族制融合在一起,形成一套以法律為依據、以自治為主體的適合鄉村發展的管理模式,這套管理模式要以村干部為主體。

在村兩委的指導下,成立村集體經濟,讓每個人都能享受政府惠農的果實。第一,保持原有的生活方式,村民居住其中,有30%的農戶做簡單的旅游接待工作。第二,在傳統村落邊緣部分建立商業街。第三,建設新村,沿襲老村的文化建筑風格和格局,形成新的村莊。傳統村落、商業街和新村,形成集體經濟合作體,是保護、發展和經濟三位一體的村莊。第四,村莊的房子不能對外出售,不準對本村以外的人出租。

在保護傳統文化方面,淡化外來文化,激活本地民俗文化,如地方戲、廟會等。“當我們淡化了外來文化后,本地文化就會顯露出來。當我們對自己的文化自信起來,這些文化就具備了復興的可能性。這需要縣委縣政府主導,調整文化選向,把農耕文明的基因激活,這個激活既靠政府,也靠村民自己推動。”孫君說。

他認為:“高椅村模式具備普遍性,尤其是目前對傳統村落開發的情況下。如果沒有類似的模式,開發一定是破壞性的。”

“拆”由考核指標所致

“破壞的力量無法阻擋,如果把各種力量算起來,破壞的合力為100,我們現在保護力度僅為10,之前可能是5,再早可能只有3。要減弱破壞的力量不太容易,只有慢慢增加保護的力量,才能與破壞的力量抗衡。”羅德胤說。

事實上,目前國家許多政策與傳統村落保護相矛盾。如“一戶一宅”的宅基地政策、城鄉戶口不能互通等,農民工最終要離開城市回到鄉村,如果翻蓋房子,又沒有新的宅基地,只能破壞原有建筑。

在歐洲,社會資本進駐鄉村,保護文化遺產是一種主流方式,但我國農村產權不獨立、不完整,土地只能在集體之內轉讓。這雖然是一種穩定農村、保護農民利益的方式,卻側面阻礙了傳統文化的保護。

再如,目前政府鼓勵發展的“農家樂”旅游產業。開發較好的麗江、烏鎮、周莊等以前均為傳統村落,現在都已不再是村莊。居民大多是外來生意人,農民已經搬入樓房,農田也不再耕種,原有生產生活方式遭到破壞。

孫君認為,許多地方的新農村建設對傳統村落的破壞是前所未有的。傳統村落的建筑是依據家族制的發展和血緣關系延伸出來的,中國文化涵蓋在村莊的建設、環境、空間、布局之中,這些廟宇祠堂形成了中國文化的基本脈絡。

“2008年住建部把城與鄉的規劃合并,有了《城鄉規劃法》,理論上規劃中有鄉村實施部分,可實際操作中,設計、施工、監理、預算等專業技術人員清一色的是城市建筑方面的人才,規劃與設計、教育與理論更是遠離鄉村。只要是街就搞成寬馬路,不夠寬的地方必須拆除,十字路口不能有死角,丁字路口要打通。這些客觀上使得《城鄉規劃法》對鄉村建設的破壞變得合理合法,這種狀態下的中國傳統村落的保護就顯得極為艱難。”

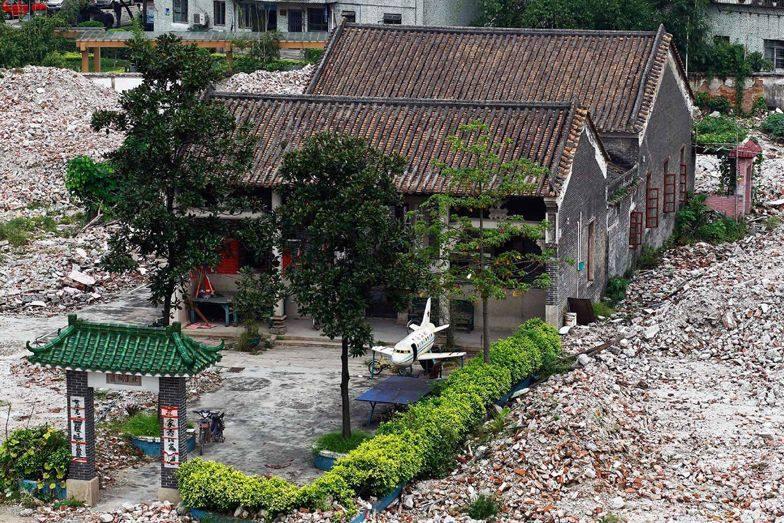

除此之外,雖然有大的輿論環境,但政策落實有很多難以回避的問題。比如,政府官員的政績考核依然是以政治經濟的考核為主要指標,以工業形式發展農業,政府一直在強調做大做強等。“在這個背景下,古村落保護變成很小的事情。中央口號喊得很響,但真正落地時完全是兩回事。梅州圍龍屋、蘇州桃花塢和采石古鎮都受到了較大破壞,‘拆’實際上是政府的考核指標導致的。”

2013年,廣東梅州確定了江南新城中軸線的整體空間格局,明確了江南新城的發展目標及定位。在江南新城所在區域內,存在著不少客家古居,包括建筑、藝術價值極高的客家圍龍屋。梅州被公布為國家歷史文化名城,梅州圍龍屋曾經積極參與申報世界文化遺產,然而,這些“榮譽”仍然阻擋不了梅州圍龍屋被拆遷的命運。

羅德胤受住建部村鎮司委托,對此次拆遷事件進行了調研。他在調研報告中指出拆遷背后的真正原因:“這些圍龍屋或傳統民居的存在,將使得原本就沒有談判資本的地方政府,在開發商面前更加沒有談判余地。梅州的工業基礎薄弱,第三產業也不發達,出賣土地成為地方政府最重要的財務來源。在出賣土地時,經過平整、沒有任何‘負擔’的整塊土地才有好的‘賣相’,否則開發商就會‘很難辦’。而開發商一旦表示難辦,地方政府就不得不降價,或者許以更多的優惠條件。”

對此,孫君表示:“鄉村規劃體制和評分體制不改,大的輿論文化體系不改,監督系統不獨立,傳統村落保護工作也只是起了一點作用,本質上還是沒有改變。”

先發展再保護

“說鄉愁的人一定不生活在鄉村,說保護古村落的人同樣不會生活在老房子中。”在孫君看來,文化遺產的改動應盡量保留歷史信息,但如何在歷史信息和舒適度之間找到平衡點,還處于兩難境地。

他認為,目前農村的許多問題,如留守兒童問題、養老問題、空巢問題,歸根結底在于年輕人離開村莊,年輕人離開村莊是因為沒有用武之地,沒有就業崗位。

如何讓年輕人回到農村,如何制造年輕人的就業崗位,讓他們能夠找到自己的出路?孫君認為,這是保護傳統村落的核心,應先有發展,再談保護。

高椅村改造的規劃概念主要是制造就業崗位,全力支持本村人回到商業街創業,以最大的優惠條件鼓勵年輕人回到農村。

“我們在高椅村做的是把教育、醫院、農貿、商業街、新的村莊建起來。提供足夠的就業崗位,要做好讓年輕人回來創業的準備,只要把空間準備得足夠,高椅村的保護自然就能解決。”

目前,孫君還在做另外一件事,即組織規劃與建筑、室內與環境、住建部傳統文化保護、中國景觀村落發展與保護以及文物局等相關專家共同策劃鄉村發展與保護工作,建立中國本土的鄉村規劃教育體系和教材。“我們現在的鄉村建設基本沿襲西方城市建造體系,西方文化用到中國鄉村會水土不服。”

這套體系既要考慮政府在運作上的可行性,又要針對鄉村建設中農民生活與生產的實用性,還要融入鄉村民間文化,更要考慮生活的舒適性。

這項工作最近一直在各部委和各高校討論,規劃工作將用3到5年完成,目前鄉村建設導則部分已經完成。“把學術性的語言和看不懂的名詞,盡量做得本土化、口語化些。村莊怎么建,書拿給村干部一看就懂,一說就會。”

孫君認為,這項工作的意義重大。“這是第一套屬于中國文化的鄉村規劃和鄉村建設的規范教材。我們把國內的農耕文化、文物系統、生態系統、建設系統、人文系統等融在一起,開始建立考慮到中國本土文化元素的規劃和建設體系,這應該是解答中國鄉村建設與古村落保護難題最基礎性的工作。”

(實習生李菁對本文亦有貢獻。)