幾許歡喜幾許憂

○ 文/本刊記者 金慧慧

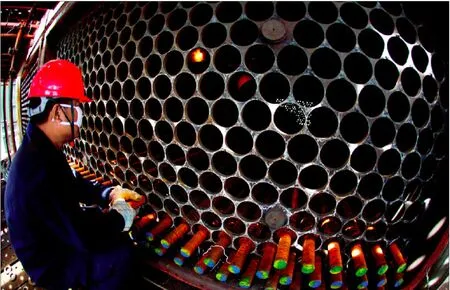

當油價長期處于80美元/桶左右的時候,替代能源將面臨資本的撤退。 攝影/郎 勇

國際油價下行利好國內經濟發展,石油產業鏈各有悲喜,替代能源發展則遭遇寒流。

成品油定價機制調整后,看慣油價漲跌的中國人還是被連日來油價下跌的速度驚了一把。

據國家發展改革委通知,10月17日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別降低300元和290元,零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別降低0.22元和0.25元。

這是今年以來成品油價格第10次下調,也是近期以來連續第6次下調,跌幅目前為年內之最。

油價連跌,對國內物流運輸、出租車等用油成本大的行業,以及增長趨緩的國內經濟來說恰如一絲暖風拂面;而對石油企業來說,卻似陰云籠罩,呼吸頗感壓力。2008年油價飛速下跌帶給石油人的恐怖感還沒有散去,新一輪的油價下行又將帶給石油行業怎樣的挑戰?

2008年美國金融危機引發的油價下跌帶來的更多是情緒恐慌,對實體經濟影響并沒有多大,后來受政策刺激提升的油品需求也帶有很大的泡沫。“這次油價下跌速度緩慢,回升的勢頭會更加遲緩,所帶來的影響將超過2008年那次,而且會持續三五年甚至更長時間。這對石油企業來說是個難關。”中化石油勘探開發公司原高級經濟師朱潤民在接受本刊記者采訪時指出。

上中下游各有悲喜

10月18日凌晨,北京某加油站。

加油員小張熟練地換上了新的油價標牌。昏暗的燈光拉長了他的身影,此時陪伴他的只有4臺加油機。這在前幾年是不可能發生的事情。“以前每到油價變動的時候,就會有好多車主排隊加油,現在不會了。”小張打了個哈欠。

油價下跌會降低消費者的成本,對消費者來說自然是好事。中國石化北京石油零售中心處長曾濤說:“現在的消費者已經習慣了油價變動,所以整體的銷售情況并沒有受到油價下跌的影響。因為市場一向是買漲不買跌,越是市場下行,消費者的觀望心理越強烈,會抑制一些投機性的需求。成品油定價機制調整后,國內油價緊跟國際油價變化,投機活動大大減少。”

在國際油價連降的風暴下,下游還算風平浪靜,中游則起了波瀾。

近期,一則減產的通知下達到中國石化集團的許多煉廠手中。因為原油及成品油價格連續下跌,利潤受損,石油企業適當調減了效益相對較差企業的加工量。

“油價下行,對煉廠來說短時期內壓力較大。我們的原油是按照一個月或兩個月前的成本買入的,但成品油價格已經出現了六連跌。這個時間差所帶來的風險煉廠是無法控制的。因為要消化成本,所以很多煉廠都面臨著虧損的局面。”鎮海煉化副總經理鐘富良在接受本刊記者采訪時表示。

除了時間差導致煉油企業利潤下降外,固定成本保持不變也是壓縮煉廠利潤的重要原因。

國際油價下行,對于煉油企業來說,雖然原材料的成本有所下降,但固定成本部分并沒有變化。固定成本是指生產的固定費用,包括人工成本、設備的折舊費用等,占部分煉廠整個生產成本的60%~70%。另外,成品油價格下降的幅度比原油成本下降的幅度大,再加上稅收等因素,最終導致煉廠的利潤空間被進一步壓縮。

美國制裁俄羅斯的舉措越來越重,兩大資源國的角力正如火如荼。供圖/CFP

短期內煉化企業因為國際油價連降利潤受損,但從長遠來看好處也是顯而易見的,尤其是對化工板塊來說。鐘富良指出,“從長期來看,相對低油價不是件壞事。我們走的是石腦油化工路線,煤化工、甲醇制烯烴總體來說成本都在80美元/桶左右。如果石腦油化工的原油跌到80美元/桶左右,我們的競爭力肯定要高于它們。”

值得一提的是,二三季度是地方煉廠檢修比較集中的時期,在檢修工作收尾的當下,原油成本下降可以促使地方煉廠提高開工率。金銀島分析師韓景媛認為,三四季度煉廠陸續開工,原油需求會有所增加,此時增加進口量可以攤薄、消化前期的生產費用。

如果說中游在風暴來襲的時候尚有回旋余地,上游則基本是看天吃飯。國際油價連跌,上游是受到影響最大的石油板塊,它的應對顯得相對遲緩。廈門大學能源經濟與能源政策協同創新中心主任林伯強認為,不同于煉化企業對市場的及時反應,上游的勘探開發是項長期工作,短期油價變化不足以作為投資的參考。因此,石油企業不會因為幾個月的油價數據變化做勘探開發戰略調整。然而,無法掩蓋的是,企業的盈利因油價下跌受到了直接的影響。

一句話概括來說,上下游因各自不同的特點在油價下跌時所受到的影響各有不同。中國石油大學中國油氣產業發展研究中心主任董秀成認為,從整體來說,三大石油公司因各自結構的不同,所受影響及程度也將有所不同。

對中國石化來說更加利好,它的煉廠所需的原油70%以上依靠進口,煉廠盈利上升,中國石化總體的盈利空間就會增大。中國石油產業鏈較完整,可以實現自產自煉。上游原油價格的下降可以在煉油板塊得到一定程度的彌補。雖然不同板塊之間利潤差別較大,但對整個公司來說,這個差別可以相互抵消。對于中國海油來說,它生產的原油比自己煉廠的使用能力要大,因其所產原油一部分要賣給中國石化或是出口,所以油價下跌對中國海油影響較大。

一出一進的得失

根據海關總署提供的數據,9月我國原油進口量2758萬噸,同比增加7.4%,環比增加9.49%。原油進口均價101.18美元/桶,環比下降4.26美元/桶。

據業內人士統計,現在油價每桶變化1美元,中國每天購買石油的支出會變動大概600萬美元。相對于今年的高點,國際油價下行了20美元/桶左右,即中國在進口原油方面一天可以節約1.2億美元。

作為世界第二大石油進口國,油價的下跌無疑給中國帶來機遇。

“原油成本降低,勢必拉動整個能源成本降低,對于正在工業化的我們而言,無疑是利大于弊,而且也是解決當前消費低迷、經濟增長放緩的潤滑劑。”業內人士說。

2015年是我國完成第二期石油儲備的最后一年,油價下跌正是增加儲備的良好時機。“由于各種原因,很多石油儲備基地儲備進展緩慢,現在接近年末,要完成進度需加速進展。這個時候恰好趕上油價下跌,是個好機會。”卓創資訊分析師高健指出。

買漲不買跌,是市場慣例。對于我國原油進口量增長與國際油價下跌的關系,朱潤民認為,國際油價已經跌到了很多投資者預期的低位。

同時他指出,國家戰略石油儲備最核心的工作不是建多少儲備庫,而是要做好石油經濟研究,在科學合理的范圍內對世界石油市場、國際原油價格進行跟蹤分析與預測,抓住儲備的最佳時機,避免落入陷阱。朱潤民并不贊成在油價80美元/桶以上進行戰略儲備收儲工作。在他看來,80美元/桶是一個高水平的價格。“如果國際油價持續下行并在低位運行,我國原油進口量是否還會進一步增長,還需要時間驗證。”

價格優惠成為近來加油站的常用詞語。 供圖/CFP

當我們精打細算運進每桶油的時候,面對原油下跌局面,我國的石油公司在“走出去”時更需謹思慎行。林伯強認為,油價下跌有助于收購上游資產,對于國外一些財務情況較差的企業,并購會變得更加容易。

當然,油價下跌所造成的影響視不同的區域和項目而定。對于非常規油氣資源,如頁巖油的開采來說,國際上有一部分公司的開采成本在每桶80美元左右,如果原油價格跌破80美元/桶,頁巖油開采的可行性也就不大了。像頁巖油和深海油氣開采這些高成本的項目會因油價下跌失去競爭力。

當國際原油價格進入中等水平并運行較長的一段時間后,我國石油公司在北美的一些項目將會受到影響。前期所收購的資產有可能受美國寬松貨幣政策等因素的影響,面臨嚴峻的經營風險,資金壓力提高,營利能力大幅削弱,而且很有可能錯過新一輪資源兼并收購機會。

朱潤民建議,石油公司要將主要精力花在降本增效、減虧增盈、資產收縮等方面。唯一可以在不尋求大規模資本援助、不縮減規模的情況下減輕壓力,甚至扭轉局面的方式是調整資產負債表結構,盡早把貸款中一些正在進入升值通道的貨幣轉換成未來貶值空間更大的貨幣,以減少資產縮水,增加利潤。這是企業需要著力解決的問題。

替代能源被替代

我國10月1日起正式施行的《西部地區鼓勵類產業目錄》中,新疆、內蒙古、寧夏、陜西、甘肅和青海等6個省區年產超過50萬噸煤經甲醇制烯烴和年產超過100萬噸煤制甲醇項目全部被取消,不再享受15%的企業所得稅優惠政策。

此目錄公布之前的9月,大唐發電表示,公司爭取今年年底前完成煤化工板塊資產的重組工作。除大唐發電之外,近兩年已有華能、華電及中海油等央企紛紛宣布退出煤化工業務。如北方的天氣,我國的煤化工正經歷由暖轉寒的變化。

對于降溫已成定局的煤化工來說,國際油價低于90美元/桶所帶來的負面影響顯而易見。煤化工等替代能源之所以會出現是因為原油價格較高,只有在這個前提下替代能源的發展才會有利可圖。油價一旦持續下跌,這些替代能源就會失去競爭力。

對此,朱潤民表示,排除環境保護、新技術方面的考量,在當前全球石油供給能力充足的情況下,除非是出于環境保護和支持新技術快速成長的考慮,否則單純替代石油的項目不具有經濟可行性。大規模開發所謂的石油替代能源項目煤化工有過度超前的成分。況且煤化工項目在環境保護等方面并不具有很強的競爭優勢,在經濟性上也難以與天然的石油資源相匹敵。因此,在油價下行的情況下,煤化工項目放緩的決策應該得到支持。

對于其他方面的影響,林伯強指出,油價下跌對不是以原油為原料的產品的影響是負面的,至于其他與原油不相關的產品,是否會盈利取決于自身所處的位置。如果處于同原油競爭的位置上就會失去競爭力;相反如果是相互配套的,就會因此而得利。

針對當前的大環境,朱潤民建議,替代能源項目不宜大上快上,關鍵是要在技術上、環境保護上做好充分的調查研究和科學研究,進行必要的技術儲備,為將來有需要的時候做準備。