天津郊縣地區失能老人社會支持與社區衛生服務需求相關性分析*

劉 芳 高立碩

(天津醫科大學護理學院,天津 300070)

我國首次“全國城鄉失能老年人狀況研究”顯示,到2010年底,全國城鄉完全失能的老人有1 080萬,失能老人總數已有3 300萬[1]。為了解天津郊縣失能老人對社區衛生服務的需求,與社會支持進行相關性分析,探討改善生活質量的措施,本研究針對天津郊縣失能老人的社會支持和社區衛生服務需求進行調查,結果如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2013年7至8月從天津市所有郊縣中隨機抽取各區縣的2個社區衛生服務中心并抽取10例失能老人參與調查。研究對象均符合失能評判標準[2],意識清楚且自愿參與本研究,共145例(中途退出者除外),其中男79例,女66例,年齡(73.06±8.81)歲,應答率 100%。

1.2 研究工具 一般資料調查:包括性別、年齡、文化程度、婚姻狀況、職業、居住狀況、個人月收入、主要經濟來源及子女數;社會支持狀況:社會支持評定量表(SSRS)[3]:該量表包括10個項目,即客觀支持(3項)、主觀支持(4項)、對支持的利用度(3項)3個維度10個項目,計分之和即為社會支持總分,評分越高表示得到的社會支持越多。該量表的10個項目和總評分的Cronhach’s α系數均在0.825~0.896之間,總量表α系數為0.69,具有良好的信度[4];社區衛生服務需求:據我國社區三級預防將社區衛生服務分為三個等級,自行編制共29個條目,其中,一級衛生服務中有免費上門體檢、生活方式指導、進行醫療政策信息分享等6個條目;二級服務中有領取藥品、測血壓、輸液注射治療、測血糖及社區醫生家訪等17個條目;三級服務中有建立社區康復中心、定期功能康復評定、家屬參與康復訓練需求等6個條目[5]。Cronbach’s α分數為0.905。各條目按需求強度分為 “非常需要”、“需要”、“一般”、“不太需要”和“不需要”5個等級,各記5分、4分、3分、2分、1分。為了便于比較各維度得分,采用標準化得分分析法,計算公式=(量表維度的實際得分/各維度的滿分)×100%。

1.3 調查方法 調查人員經過統一培訓,在調查前表明身份,講明意義及保密性,對于不理解或不識字者由調查員講解并代為填寫,問卷均當場收回。

1.4 統計學方法 采用SPSS16.0統計軟件進行數據分析,運用F檢驗、t檢驗、Pearson相關性分析等進行統計檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

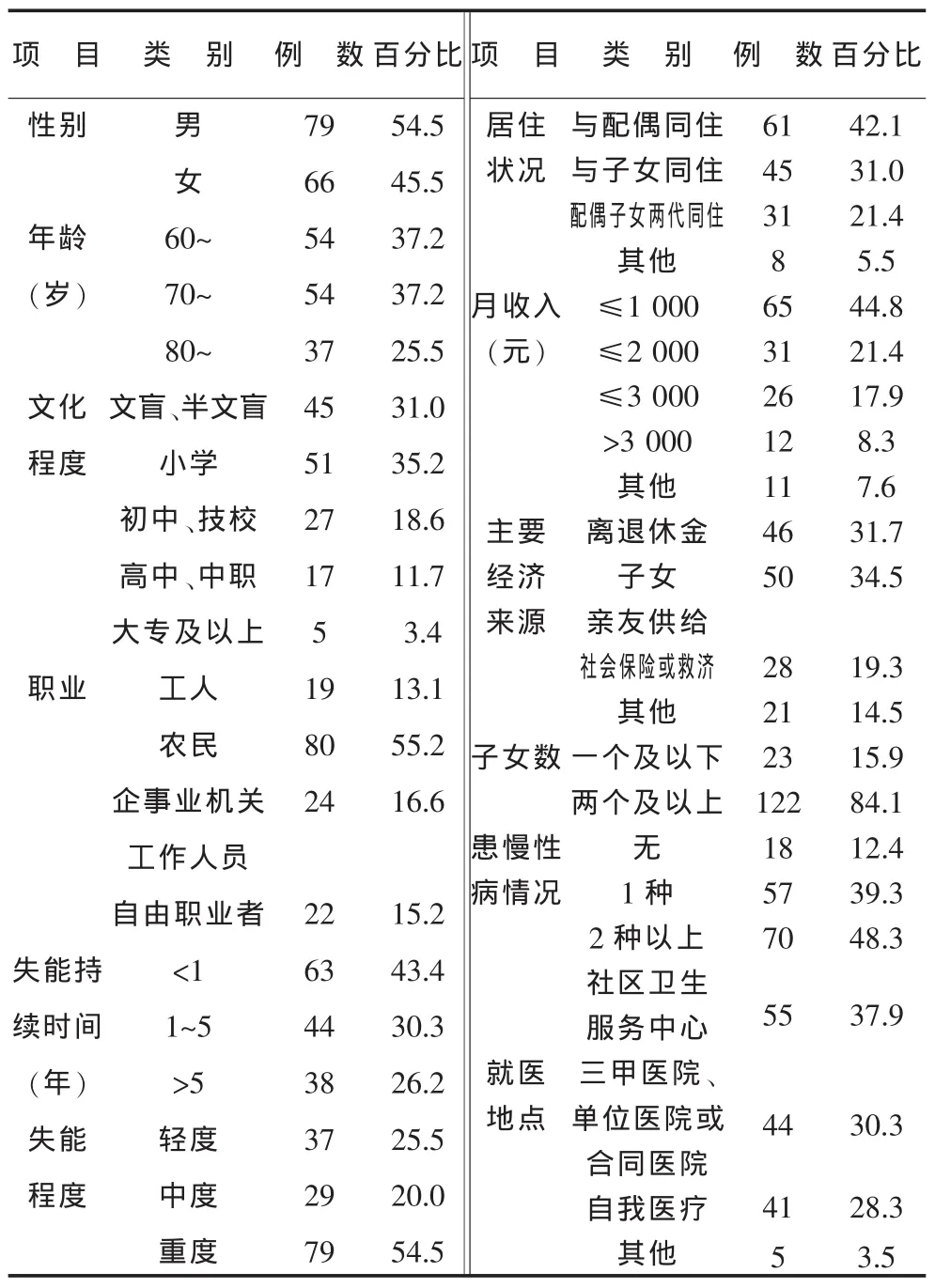

2.1 145例天津郊縣地區失能老人的一般資料(表1)。

表1 天津郊縣地區失能老人的一般資料(n=145)

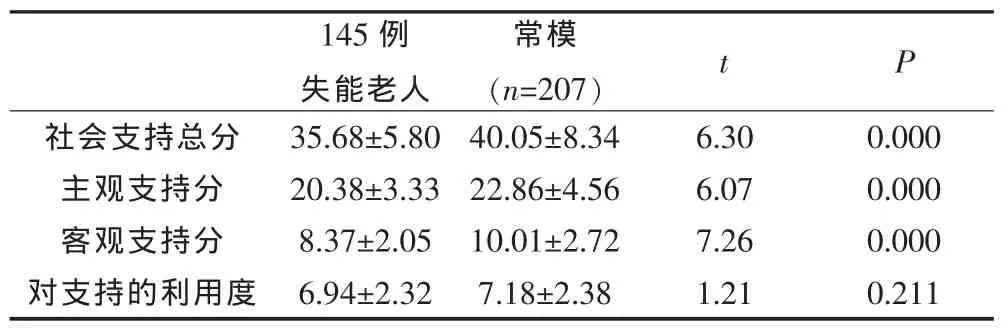

2.2 天津郊縣地區失能老人的社會支持情況與常模[6]比較(表2)。

表2 天津郊縣地區失能老人社會支持與常模比較

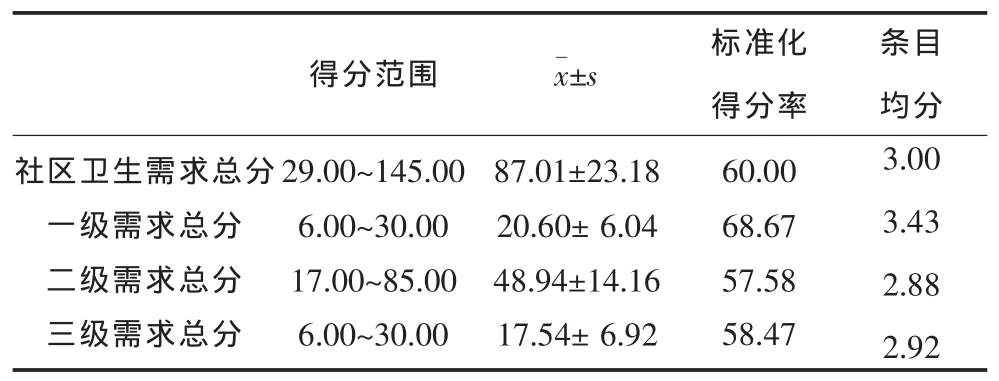

2.3 天津郊縣地區失能老人社區衛生服務需求情況(表3)。

表3 天津郊縣地區失能老人社區衛生服務需求狀況(n=145)

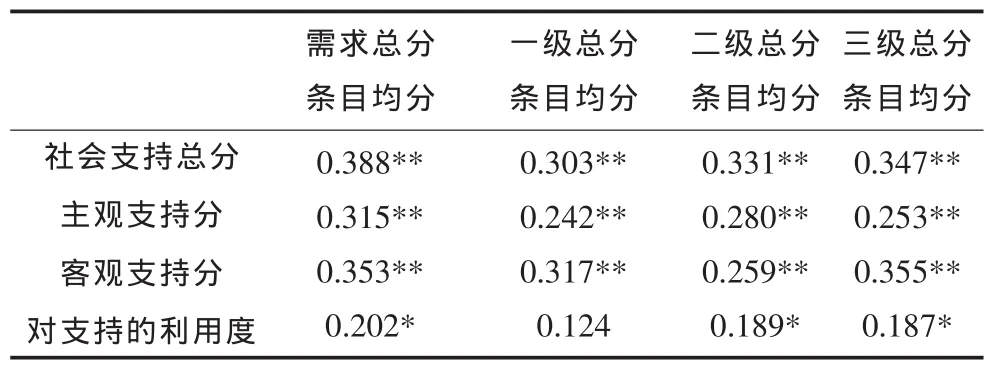

2.4 失能老人社會支持與社區衛生服務需求相關性分析情況(表4)。

表4 津郊縣地區失能老人社會支持與社區衛生服務需求的相關性(r值)

3 討論

3.1 天津郊縣地區失能老人的社會支持現狀分析 調查結果顯示,天津郊縣地區失能老人社會支持、主觀支持、客觀支持得分均低于常模(P<0.01),社會支持狀況不容樂觀,這與王玉環等[7]的研究結果一致,這可能與失能老人所患慢性病有關。慢性病是老年人致殘致死的主要原因且常常持續數年并反復發作,嚴重影響患者的日常生活[8]。隨著機體活動能力減退,失能老人對自身評價較正常人降低[9],更易產生抑郁等不良情緒,主觀支持從而下降。本研究調查對象中59.4%為重度失能老人,重度失能導致的社會活動漸疏,使其向親朋好友獲得的幫助也漸少,可能使客觀支持下降,這與國外研究[10]相一致。從就醫形式來看,社區服務利用度不高,這可能與其對社區服務認識不足和信任度差有關。此外,社區服務人員也會直接影響到失能老人對其的利用[11]。

3.2 天津郊縣地區失能老人社區衛生服務需求呼聲較高 本次調查結果顯示失能老人對一級社區衛生服務需求顯著。Cristina MAH等研究[12]顯示,失能對行動的受限使得失能老人難以接受到除家庭外的幫助,且阻礙了失能老人對社會醫療的應用[12],鑒于失能老人對專業的康復指導的需求,上門診療更受關注。

3.3 社會支持與社區衛生服務需求呈正相關 本結果顯示,社區衛生服務需求總分及各級服務需求總分與社會支持總分、主觀支持、客觀支持呈正相關(P<0.01);社區衛生服務需求總分、二級需求、三級需求總分與對支持的利用度呈正相關(P<0.05)。上述結果提示良好的社區衛生服務將對社會支持的改善有積極效應。

3.4 對策

3.4.1 建立失能老人社區服務的信息化平臺 失能老人的長期照護問題,需全面、系統、長遠地考慮,建立并完善失能老人服務信息數據庫,可以全面掌握失能老人的情況,也可作為與失能老人相互聯系的平臺,進而及時滿足失能老人的社會需求,提升生活質量。

3.4.2 積極開展社區衛生服務宣傳 積極開展社區衛生服務宣傳,讓居民了解社區衛生服務中心的服務情況,有利于消除失能老人的疑慮和不信任感,進而形成良好的就醫習慣,提升其生活質量。

3.4.3 完善社區衛生服務,滿足失能老人的服務需求 社區衛生服務機構的基本任務是進行有效的預防保健和基本醫療,衛生部應該加快建立分層級醫療、分階段康復、雙向轉診的醫療服務體系,促使優質醫療資源合理分配利用,滿足日益增長的服務需求[14]。基礎設施建設需逐步改善,如:完善藥品種類,優化設備,配備高質量全科醫生團隊,加強培訓等,為失能老人提供便捷的服務。社區醫生應主動深入社區和家庭,積極開展上門服務項目,并與醫院建立有效的雙向轉診關系,使患者打消顧慮[15]。此外,政府所倡導的醫養結合的養老方式對提升失能老人生活質量有著重要的意義[16]。

4 小結

天津郊縣失能老人社會支持狀況令人堪憂,社區衛生服務需求呼聲較高,社會支持與社區衛生服務需求二者呈正相關。社區衛生服務的不斷完善是改善失能老人社會支持的重要途徑,有利于其生活質量的提升。

〔1〕 中國老齡科學研究中心.全國城鄉失能老年人狀況研究 [R/OL].[2011-03-01].HTTP://WWW.Capron.gov.c/info/13085.ht ml.

〔2〕 李佳,劉芳.不同失能老人社會支持狀態的比較研究[J].天津護理,2015,23(1):3-5.

〔3〕 肖水源.社會支持評定量表的理論基礎與研究應用[J].臨床精神醫學雜志,1994,4(2):98-98.

〔4〕 劉繼文,李富業,連玉龍.社會支持評定量表信度效度研究[J].新疆醫科大學學報,2008,31(1):1-3.

〔5〕 肖童.天津居家養老社區服務的現狀與需求研究[D].南寧:廣西大學,2012.

〔6〕 孫霞,李獻云,崔炳喜.天津市社區居民社會支持與生活質量調查[J].精神醫學雜志,2009,22(5):387-388.

〔7〕 王玉環,劉艷慧,黃方超.新疆石河子市失能老年人社會支持狀況調查[J].現代預防醫學,2011,38(12):2317-2322.

〔8〕 張潘,王靜,高紅霞.慢性病對農村留守老人家庭功能的影響[J].醫學與社會,2014,27(9):45-48.

〔9〕 趙懷娟,羅丹鳳.失能老人家庭照護者的照護感受及影響因素[J].中國老年學雜志,2015,35(2):449-451.

〔10〕 Barbara Bien,Kevin J.McKee,Hanneli Dohner,et al.Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries[J].European Journal of Public Health,2013,23(6):1032–1038.

〔11〕 Osmun WE,Chan N,Solomon R.Approach to caring for developmentally disabled adults in the community:medical,ethical,and legal considerations[J].Canadian Family Physician Le Médecin de famille canadien,2015,61:27-31.

〔12〕 Cristina MAH,Fabienne LJPA,Maria Aparecida Bezerra,et al.Support networks and people with physical disabilities:social inclusion and access to health services[J].Ciencia&Saude Coletiva,2015,20(1):175-184.

〔13〕 JU Huang,Xi-Long Pan,Ang Li.Multi-level modeling of the factors that influence the participation of disabled rural individuals in social medical insurance in China.[J].BMC Health Services Research,2013,13:58.

〔14〕張希,戴付敏,Maryanne Welch.老年人長期護理需求及持續專業服務研究進展[J].中國老年學雜志,2014,34(24):7121-7123.

〔15〕林艷偉,陶然.包頭市城市居民衛生服務需求與社區衛生服務利用影響因素分析[J].中國社區醫師,2014,30(2):144-145.

〔16〕童立紡,趙慶華,丁福,等.醫養結合老年長期照護模式的探索與實踐[J].護理研究,2015,29(2):476-478.