安徽省技術市場服務體系建設

趙 鳳 陳子嬋 唐麗娟 彭良玉

闡述了安徽省技術市場的體系:科技路路通、科技轉移機構和科技服務平臺,結合2006-2014 年的數據,從技術交易規模、技術服務形式、區域創新能力等方面概括分析了安徽省技術市場的特征,并提出對策建議。

經過20 多年的發展和實踐,安徽省技術市場取得了長足的進步,1989 年技術合同成交額為3547 萬元,到2014 年為169.8 億元,是1989 年的500 倍。安徽省技術市場已發展為安徽省科技與經濟結合的重要服務平臺,成為科技創新體系和市場經濟體系的重要組成部分。

安徽省技術市場服務體系概況

安徽省技術市場服務體系發展歷程,可以說是從無到有、從小到大、不斷深化的過程,從最初的科技轉移機構設立,到科技服務平臺建立,再到“科技路路通”建設,一步一步不斷發展壯大,探索了一條具有安徽特色的“點、線、面”相互銜接的市場服務體系建設路徑,初步形成了基于互聯網的安徽省技術市場運行服務架構和模式。

1.“點”:技術轉移服務機構

安徽省以技術轉移示范機構建設為切入點,示范引導和推進全省技術轉移機構的建設,修改完善省級技術轉移服務機構建設與運行管理辦法,提升機構服務能力和水平。同時,加快安徽省新型研發組織建設,以多學科知識和技術創新作為其主要生產經營活動,以知識密集的人力資源作為主要資本結構,以多樣化的創新服務作為主要商業模式,推動其在科技研發、加速成果轉化等方面開展服務。技術轉移服務機構的設立,有力地促進了產學研合作,加快了共性技術的開發和擴散,推進了產業的技術升級,使一批高新技術企業在皖落戶,推動了863 等國家重大計劃項目在安徽省的集成應用和產業化。截至2014 年,全省共有52 家省級以上技術轉移服務機構,其中國家級技術轉移示范機構11 家,組織開展各類產學研對接活動1068 場次,成交了1020 項技術轉移項目,金額達9 億元。

2.“面”:科技服務平臺

近年來,安徽省建立了安徽省科技成果交易中心,分別在合肥、蚌埠、淮北分別建成了國家專利技術展示交易中心,在蕪湖建成了安徽高新技術產權交易中心等。交易中心是集交易、服務、發布和展示等功能為一體技術市場交易窗口。中心設立有交易窗口、服務窗口和發布功能區和展示功能區等。技術交易中心的主要功能和任務:一是發布技術轉移供給和需求信息;二是評估技術轉移項目,交易技術轉移項目,開展技術與資本的對接活動;三是結合安徽省情和創新主體需求,有選擇的凝練一些符合省技術轉移專項的重大技術交易項目。同時發展網絡服務平臺,目前全省有安徽省網上技術市場、安徽省科技文獻信息資源共享服務平臺、安徽省科技成果網、安徽省科技成果與技術需求信息發布平臺。平臺建有專利與標準、科技政策法規、大型儀器設備、研究實驗基地、投融資項目和生物種質資源數據庫。

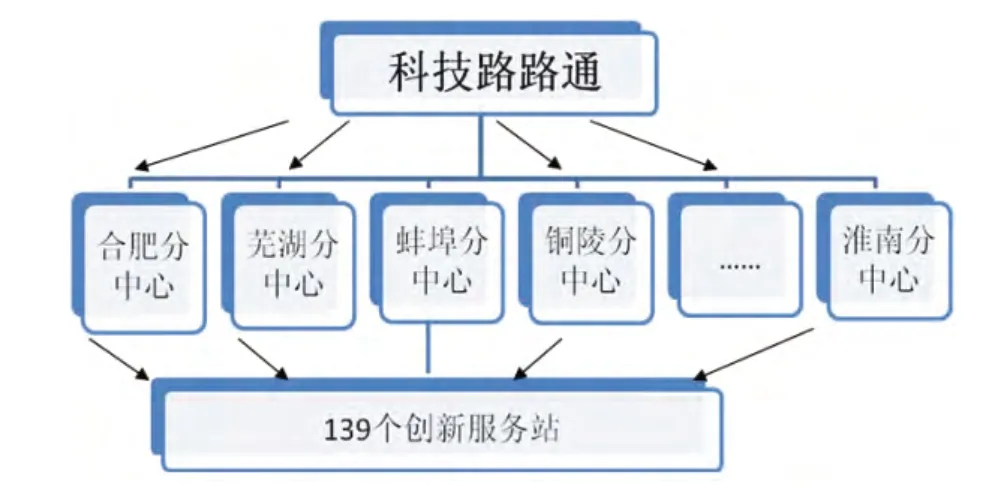

3.“面”:“科技路路通”

利用互聯網技術,建設“互聯網+平臺+機構 ”的“科技路路通”市場服務體系。目前,已建立了由1 個總中心、11 個分中心和139 個創新服務站以及1 個區域站點和4個基層站點組成的省、市、縣(區、園區)三個層級的服務框架(如圖1),基本形成了覆蓋了全省、市、縣、區及孵化器、科技園區、產業基地等各個方面服務體系。

“科技路路通”圍繞成果、人才、資金、資源、政策等創新要素和創新主體實際需求,建立從需求提出、前臺受理、網上網下服務和服務考核監督“雙閉路循環”的服務流程,依托科技交易平臺的載體支撐,技術轉移服務機構的技術支撐,創新服務站的網絡支撐,為企業、高校院所及個人的創新創業需求提供一站式、開放式服務。五年來,(2010-2014)安徽省“科技路路通”網絡服務體系訪問量已超過28500 萬余次,發布各類信息30000 余條。

安徽省技術市場發展的特征

隨著安徽省技術市場服務體系不斷完善,安徽省技術市場的發展不斷加快。

1.技術交易規模不斷擴大

2014 年,安徽省技術市場技術合同成交額突破150億元,達169.8 億元,比上年增長29.8%,達9.18 倍。與此同時,安徽省技術合同成交額在全國的比重有小幅增長,達到1.98%(見表1)。

2.技術輸出能力不斷提升

2006 到2014 年,安徽省流向外省市的技術合同從1095 項增加到2219 項,成交額從9.61 億元增長到103.46 億元。2014 年,全省流向外省市的技術合同成交額比上年增長21.7%,占全省的60.93%,技術輸出能力得到不斷提高。(見表2)。

圖1 “科技路路通”服務體系圖

表1 2006-2014 年安徽省技術合同成交額及其占全國的比重(單位:億元)

表2 2006 -2014 年安徽省技術流向情況

3.科技計劃項目成果轉化主渠道不斷加強

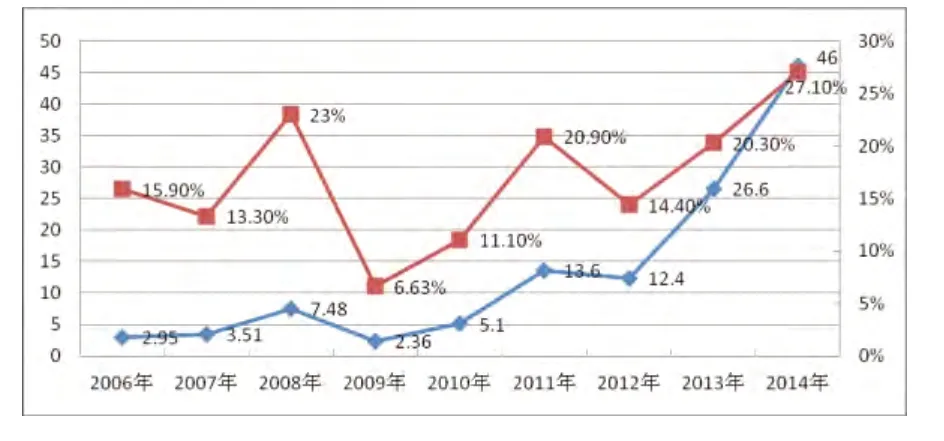

“十二五”期間,技術市場成為各類科技計劃項目尋求轉化的重要渠道,各類科技計劃項目成果進入技術市場交易的規模大幅增長,成交額由2006 年的2.95 億元增加到2014 年的46 億元,年均增速達41%。(見圖2)。

安徽省技術市場服務體系存在問題

1.認識存在偏差

企業由于自身技術開發能力問題,承接高校、科研院所成果時,因為技術成果可能一時不能轉化商品,就會對從高校、科研院所獲得的技術成果不信任,從而輕視中介,懷疑中介,這就會是一些可以轉移的技術成果卻沒辦法實現轉移。

2.創新源頭潛力尚未發揮

作為技術轉移的供給方,大多數高校還是以基礎研究和共性技術研究為主,主要的目標還是在項目、論文上,不注重科研成果的市場化,主觀上參與技術轉移的熱情不高,市場化的技術輸出的動力尚待挖潛。

3.科技中介服務體系尚不完善

支撐技術市場發展的資本服務、信息服務、、咨詢對接服務、知識人才服務、和誠信保障等中介服務體系都還沒有科學有效地運行起來。

4.協同服務體系尚未形成

技術市場體系規劃缺失,造成了大量的重復建設、功能重疊,各家自立門戶,無法形成合力,無法提供深層次的咨詢和服務

安徽省技術市場服務體系發展的對策建議

1.制定促進技術交易的激勵政策

圖2 2006 年-2014 年科技計劃項目成交額及占比情況(單位:億元)

政府部門要高度重視技術市場的發展,加強管理,制定一系列促進技術交易的激勵政策措施,為技術市場發展創造了較為良好的政策環境。管理部門應聯合稅務部門,盡快出臺技術成果轉移、轉化的稅收優惠政策,對符合條件的技術轉讓所得減征或免征企業所得稅,同時規范技術合同登記與技術轉移稅收減免的流程。

2.設立高新技術成果轉化項目

為促進高新技術成果轉化,帶動戰略性新興產業發展,應設立高新技術成果轉化項目,同時設立高新技術成果轉化專項資金,從省重大科技成果轉化和產業項目統籌資金中安排。經認定的高新技術成果轉化項目,根據項目的技術水平、市場前景和經濟社會效益,由專項資金分類、定額給予后補助支持。

3.創新技術市場服務模式

如何在“大眾創新、萬眾創業”的新浪潮與“互聯網+”的新思維下,拓寬思維,創新模式,是當前技術市場發展的關鍵問題。因此,必須加快建立技術轉移聯盟,以技術轉移聯盟協助創新驛站挖掘企業技術需求為起點,以科技服務平臺(網絡)為工具,探索建立“驛站+聯盟+平臺(網絡)”的工作模式,盟員間以市場化運作方式協同解決技術需求,從而實現技術轉移轉化為終點。

4、加強校企合作,促進科研成果與企業的對接

通過企業特派員機制與重點企業建立長期技術合作,加強與企業建設公共技術服務平臺,以產業共性技術規模化服務企業。同時依托技術交易等市場活動平臺,加強校企合作,擴大產業影響力,在重點產業領域定向推進產業化實施。