經(jīng)濟集聚、空間溢出與城市勞動生產(chǎn)率①

——基于空間面板模型的實證研究

王猛,高波,南京大學經(jīng)濟學院,江蘇南京210093

李勇剛,安徽財經(jīng)大學經(jīng)濟學院,安徽蚌埠233030

經(jīng)濟集聚、空間溢出與城市勞動生產(chǎn)率①

——基于空間面板模型的實證研究

王猛,高波,南京大學經(jīng)濟學院,江蘇南京210093

李勇剛,安徽財經(jīng)大學經(jīng)濟學院,安徽蚌埠233030

本文利用2003—2011年中國城市面板數(shù)據(jù),建立空間計量模型,考察經(jīng)濟集聚對城市勞動生產(chǎn)率的影響。根據(jù)柯善咨、向娟(2012),文章修正了現(xiàn)有文獻忽略城市資本存量所導(dǎo)致的內(nèi)生性偏誤,以得到更加可靠的估計結(jié)果。研究表明,控制了城市資本存量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人力資本、財政支出和基礎(chǔ)設(shè)施等因素后,經(jīng)濟集聚對城市勞動生產(chǎn)率有著顯著為正的作用,作用強度在城市間存在差異:東部城市經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)強于西部城市,弱于中部城市。同時,鄰近城市的勞動生產(chǎn)率會相互促進,即存在勞動生產(chǎn)率的空間溢出,這在東部城市中最為明顯。研究結(jié)論為中國城市勞動生產(chǎn)率差異提供了一種經(jīng)濟集聚視角的解釋。

勞動生產(chǎn)率;經(jīng)濟集聚;空間面板模型;資本存量

一、引言

勞動生產(chǎn)率提高是經(jīng)濟增長的最終表現(xiàn)。格里高利·曼昆(2012)[1]指出,“一國的生活水平取決于它生產(chǎn)物品與勞務(wù)的能力……幾乎所有生活水平的變動都可以歸因于各國生產(chǎn)率的差別——這就是一個工人一小時所生產(chǎn)的物品與勞務(wù)量的差別。”勞動生產(chǎn)率存在空間上的差異,這在中國尤為明顯。僅就中國地級城市而言,2011年勞動生產(chǎn)率排名前十位城市的均值是最后十位城市均值的近6倍。相差懸殊的勞動生產(chǎn)率,反映的是城市間居民生活水平的巨大差異。從縮小區(qū)域貧富差距、實現(xiàn)城市協(xié)調(diào)發(fā)展的角度來看,探討中國城市勞動生產(chǎn)率差異產(chǎn)生的原因,具有迫切性與現(xiàn)實意義。

區(qū)域和城市經(jīng)濟學研究中,學者們將經(jīng)濟集聚視為影響勞動生產(chǎn)率的重要因素。Shefer(1973)[2]以城市規(guī)模作為經(jīng)濟集聚的代理變量,利用美國1967年標準都市統(tǒng)計區(qū)的分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),對城市規(guī)模與勞動生產(chǎn)率的關(guān)系進行經(jīng)驗分析,研究發(fā)現(xiàn)城市規(guī)模擴大1倍將使生產(chǎn)率提高14%~27%,Sveikauskas(1975)[3]則認為這一影響僅有6%~7%。Segal(1976)[4]對早期研究的資本存量測量加以改進,發(fā)現(xiàn)城市人口在200萬及以上時,城市規(guī)模擴大1倍可以提高大約8%的生產(chǎn)率。Fogarty and Garogalo(1978)[5]發(fā)現(xiàn),當城市人口加倍時,勞動生產(chǎn)率提高約10%,Moomaw(1981)[6]的研究則顯示這一效應(yīng)為2.7%。Ciccone and Hall(1996)[7]提出理論模型來解釋生產(chǎn)率與經(jīng)濟密度的關(guān)系,在此基礎(chǔ)上利用美國各縣的數(shù)據(jù)進行檢驗,計量結(jié)果顯示經(jīng)濟密度越高則生產(chǎn)率越高。此后的研究也發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟活動密度能顯著促進區(qū)域或城市的勞動生產(chǎn)率(Glaeser and Maré,2001;Ciccone,2002;Ottaviano and Pinelli,2006)[8][9][10]。

對于中國區(qū)域和城市勞動生產(chǎn)率差異的成因,研究者也從經(jīng)濟集聚視角予以探討,相關(guān)文獻可分為兩類。一類文獻著眼于整體經(jīng)濟活動的集聚研究。如,范劍勇(2006)[11]利用中國2004年地級和副省級城市數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)非農(nóng)勞動生產(chǎn)率對非農(nóng)就業(yè)密度的彈性系數(shù)為8.8%左右。陳良文等(2008)[12]基于北京市2004年經(jīng)濟普查數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟密度與勞動生產(chǎn)率之間存在顯著的正向關(guān)系,勞動生產(chǎn)率對產(chǎn)出密度、就業(yè)密度的彈性分別為11.8%和16.2%,高于歐美平均水平。劉修巖(2010)[13]利用2001-2007年城市面板數(shù)據(jù)的分析表明,城市的就業(yè)密度對其非農(nóng)勞動生產(chǎn)率存在著顯著的正向影響。毛豐付、潘加順(2012)[14]基于中國1995-2010年地級城市數(shù)據(jù)的研究也發(fā)現(xiàn),城市規(guī)模、人口集聚等因素對中國城市勞動生產(chǎn)率的提升有顯著促進作用。另一類文獻則考察某一產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的集聚。柯善咨、姚德龍(2008)[15]利用2005年截面數(shù)據(jù),分析地級城市的工業(yè)集聚和勞動生產(chǎn)率的關(guān)系,結(jié)果表明中國工業(yè)的相對集聚和勞動生產(chǎn)率互為因果、互相強化,工業(yè)集聚和勞動生產(chǎn)率在相鄰城市間有明顯的空間黏滯性和連續(xù)性。童馨樂等(2009)[16]對1978-2006年省際數(shù)據(jù)的經(jīng)驗研究顯示,以區(qū)位熵、集中系數(shù)和服務(wù)業(yè)占GDP比重衡量的服務(wù)業(yè)集聚程度的指標,均對服務(wù)業(yè)勞動生產(chǎn)率具有顯著的正向影響。洪進等(2011)[17]92-102基于1999-2007年省際面板數(shù)據(jù),考察了創(chuàng)意階層的空間集聚效應(yīng),發(fā)現(xiàn)創(chuàng)意階層集聚對勞動生產(chǎn)率的影響顯著為正。

本文認為,上述文獻拓展了經(jīng)濟集聚與勞動生產(chǎn)率關(guān)系的研究,但仍存在兩方面缺陷。首先現(xiàn)有文獻忽略了城市資本存量。對勞動生產(chǎn)率的研究建立在生產(chǎn)函數(shù)基礎(chǔ)上,而資本作為基本的投入要素,是生產(chǎn)函數(shù)中的主要自變量之一,理應(yīng)在經(jīng)驗研究中進入計量模型,這也是國外代表性文獻的通常做法。忽略城市資本存量將使估計結(jié)果出現(xiàn)遺漏變量導(dǎo)致的內(nèi)生性問題。然而可能是受限于數(shù)據(jù)可得性,除毛豐付、潘加順(2012)[14]外,文獻在建立計量模型時,或者直接略去資本存量,或者用投資等變量進行替代。而毛豐付、潘加順(2012)[14]在對城市資本存量的測算過程中,也存在城市市轄區(qū)占各省的資本存量比重等于GDP比重等不合實際的假定。因此,有必要用更加合理的測算方法,在計量模型中引入城市資本存量。其次,現(xiàn)有文獻大都未考慮城市經(jīng)濟活動的空間溢出對勞動生產(chǎn)率的影響。Anselinetal.(2004)[18]指出,區(qū)域和城市研究中如果忽略空間相關(guān)性,將造成估計系數(shù)的有偏。事實上,城市之間因其經(jīng)濟和貿(mào)易聯(lián)系而存在空間相關(guān)性,某一城市的經(jīng)濟不可避免地受其他城市經(jīng)濟空間溢出的影響,這種空間溢出在運輸網(wǎng)絡(luò)日益發(fā)達的今天尤為重要(李煜偉、倪鵬飛,2013)[19],所以有必要在城市勞動生產(chǎn)率研究中引入空間相關(guān)性。而在當前文獻中,僅有柯善咨、姚德龍(2008)[15]在工業(yè)集聚和勞動生產(chǎn)率的研究中考慮過空間溢出,在研究城市經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)時則需進一步拓展。

基于以上理由,本文利用2003-2011年中國城市面板數(shù)據(jù),實證估計經(jīng)濟集聚對勞動生產(chǎn)率的影響。相對于已有研究,本文有兩個可能的邊際貢獻:第一,嚴格按柯善咨、向娟(2012)[20]的方法測算了城市資本存量,并將該變量引入計量經(jīng)濟模型,緩解了因遺漏變量而產(chǎn)生的內(nèi)生性問題;第二,充分考慮城市間的空間相關(guān)性,證實鄰近城市的勞動生產(chǎn)率會相互促進,即存在勞動生產(chǎn)率的空間溢出。

二、研究設(shè)計

(一)基本計量模型

假設(shè)城市具有規(guī)模收益不變的生產(chǎn)技術(shù),且受益于經(jīng)濟集聚,則城市i在t期的生產(chǎn)函數(shù)可表示為

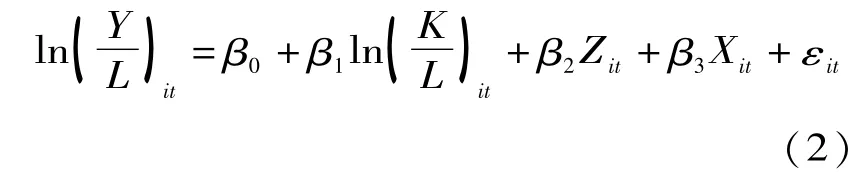

其中,Y為城市產(chǎn)出,K、L分別表示城市的資本和勞動投入,A為影響產(chǎn)出的經(jīng)濟集聚等其他因素。對式(1)兩邊同時乘以1/L并取對數(shù),建立基本計量模型:

其中,(Y/L)it表示城市勞動生產(chǎn)率,(K/L)it表示城市勞均資本存量,Zit為衡量經(jīng)濟集聚程度的指標,Xit為一組影響城市勞動生產(chǎn)率的控制變量,β0、β1、β2和β3為待估計系數(shù),εit為隨機誤差項。

(二)空間計量模型

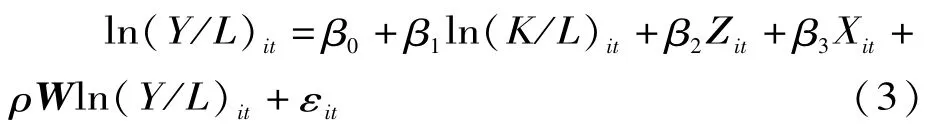

基本計量模型忽略了城市經(jīng)濟活動的空間溢出對城市勞動生產(chǎn)率的影響,有必要進一步引入空間相關(guān)性。在式(2)中增加空間滯后被解釋變量,建立空間滯后模型(SLM):

其中,ρ為空間滯后系數(shù),度量其他城市的勞動生產(chǎn)率加權(quán)和對某一城市勞動生產(chǎn)率的影響;W為空間權(quán)重矩陣,且W=IT?WN,其中IT為T×T單位矩陣,WN為N×N方陣,T、N分別代表時期數(shù)、城市數(shù),?表示Kronecker乘積。

在式(2)中增加空間誤差變量,建立空間誤差模型(SEM):

其中,λ為空間誤差系數(shù),反映了影響其他城市勞動生產(chǎn)率的不可測因素對某一城市勞動生產(chǎn)率的影響程度;μit是誤差向量。空間權(quán)重矩陣W同上述。

本文從地理特征和社會經(jīng)濟特征兩個角度,分別建立空間權(quán)重矩陣。地理距離權(quán)重矩陣以各城市的經(jīng)緯度坐標確定城市間距離,再以城市間距離的倒數(shù)作為權(quán)重,并將矩陣標準化為每行元素之和為1。經(jīng)濟距離權(quán)重矩陣在考慮經(jīng)緯度坐標的同時,以某一城市各期GDP平均值占全部城市各期GDP平均值的比重作為權(quán)重,并將矩陣標準化為每行元素之和為1。

(三)變量和數(shù)據(jù)

本文計量分析選取2003-2011年中國地級城市的面板數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)主要來自歷年《中國城市統(tǒng)計年鑒》。考慮地級城市通常下轄農(nóng)村地區(qū),若采用全市口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù),將低估經(jīng)濟集聚的效應(yīng),因此本文采用各地級市的市轄區(qū)口徑數(shù)據(jù)。為保證數(shù)據(jù)的完整性和一致性,首先剔除數(shù)據(jù)缺失的拉薩,以及巢湖、銅仁和畢節(jié)3個撤銷或新設(shè)市,再將考察期內(nèi)市轄區(qū)面積變化較大的73個城市剔除,然后剔除人力資本數(shù)據(jù)不完整的8個城市,本文最終選取樣本城市204個。各變量具體說明如下。

城市勞動生產(chǎn)率(Y/L)用市轄區(qū)GDP與從業(yè)人員的比值表示,當年GDP按平減指數(shù)調(diào)整為2003年不變價格。

勞均資本存量(K/L)用市轄區(qū)資本存量與從業(yè)人員的比值表示。此前,由于缺乏系統(tǒng)的城市資本存量測量文獻,研究者不得不采用各種方法估計、替代甚至忽略城市固定資本存量,由此得到的計量結(jié)果自然缺乏可靠性。本文對城市資本存量的測算嚴格按柯善咨、向娟(2012)[20]所提供的方法實施,具體步驟為:(1)調(diào)整市轄區(qū)范圍。為使各城市各年的資本存量估算值具有可比性,以2009年地級市及其市轄區(qū)范圍為標準,對2003-2011年間行政區(qū)劃發(fā)生變動的城市數(shù)據(jù)進行調(diào)整,并將缺失的部分數(shù)據(jù)補齊。(2)計算投資價格總指數(shù)。將投資價格總指數(shù)視為建筑安裝工程、設(shè)備工具器具購置、其他三大類資本品各自價格指數(shù)的加權(quán)和,并將其轉(zhuǎn)換為以2003年為100的累計價格指數(shù)。(3)計算投資序列′。投資序列用新增固定資產(chǎn)表示,是經(jīng)過價格總指數(shù)調(diào)整的當年和前兩年全社會固定資產(chǎn)投資額I的算術(shù)平均數(shù),即=(It-2+It-1+It)/3。(4)確定經(jīng)濟折舊率δ。根據(jù)柯善咨、向娟(2012)[20]及單豪杰(2008)[21],確定經(jīng)濟折舊率為10.96%。(5)計算初始資本存量K0。用公式K0=(1+g)/(g+δ)計算2003年資本存量,其中I0′為2003年新增固定資產(chǎn),g為2003-2011年各城市市轄區(qū)新增固定資產(chǎn)的幾何平均增長率。(6)用永續(xù)盤存法計算市轄區(qū)資本存量,所用公式為Kt=Kt-1(1-δ)+′。

經(jīng)濟集聚的衡量,有規(guī)模指標和密度指標兩種,通常認為后者更能反映區(qū)域或城市的集聚特征。本文用人口密度(popd)即市轄區(qū)年末總?cè)丝谂c市轄區(qū)土地面積的比值來表示城市經(jīng)濟集聚。

考慮到城市間的異質(zhì)性因素對勞動生產(chǎn)率的影響,加入人力資本(edu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(ins)、財政支出(fisc)和基礎(chǔ)設(shè)施(road)等控制變量。限于數(shù)據(jù)可得性,基于中國宏觀數(shù)據(jù)的研究一直無法很好地度量人力資本,本文借鑒國內(nèi)外學者在面臨數(shù)據(jù)約束下的通常做法(Heckman,2005)[22],用市轄區(qū)每萬人中高等學校在校生數(shù)作為人力資本的代理變量。參照毛豐付、潘加順(2012)[14],以市轄區(qū)第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比重來近似代表工業(yè)化水平,用于衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對勞動生產(chǎn)率的影響。財政支出為市轄區(qū)地方財政預(yù)算內(nèi)支出占GDP的比重,用以衡量政府行為對勞動生產(chǎn)率的影響。為控制基礎(chǔ)設(shè)施對城市勞動生產(chǎn)率的作用(劉修巖,2010)[13],本文用市轄區(qū)人均鋪裝道路面積作為基礎(chǔ)設(shè)施的代理變量。

變量的描述性統(tǒng)計如表1所示。

表1 變量的描述性統(tǒng)計

為直觀反映核心解釋變量和被解釋變量的關(guān)系,描繪人口密度和勞動生產(chǎn)率的散點圖(圖1)。由圖可見,人口密度與勞動生產(chǎn)率間存在明顯的正向線性關(guān)系。為避免估計中的異方差問題,對人口密度、人力資本數(shù)據(jù)也做對數(shù)化處理。

圖1 擬合散點圖

三、計量結(jié)果及分析

(一)空間相關(guān)性檢驗

使用空間計量模型前,需要檢驗被解釋變量的空間相關(guān)性。我們采用Moran’s I指數(shù)測度勞動生產(chǎn)率的空間相關(guān)性,結(jié)果見表2。Moran’s I指數(shù)顯示,各年份的勞動生產(chǎn)率都表現(xiàn)出較強的空間相關(guān)性,雖然這種空間相關(guān)性有隨時間減弱的趨勢。與地理距離權(quán)重矩陣相比,基于經(jīng)濟距離權(quán)重矩陣的空間相關(guān)性更強。空間相關(guān)性的存在,表明有必要采用空間計量方法進行估計。

表2 城市勞動生產(chǎn)率的空間相關(guān)性(Moran’s I)

(二)全樣本估計結(jié)果

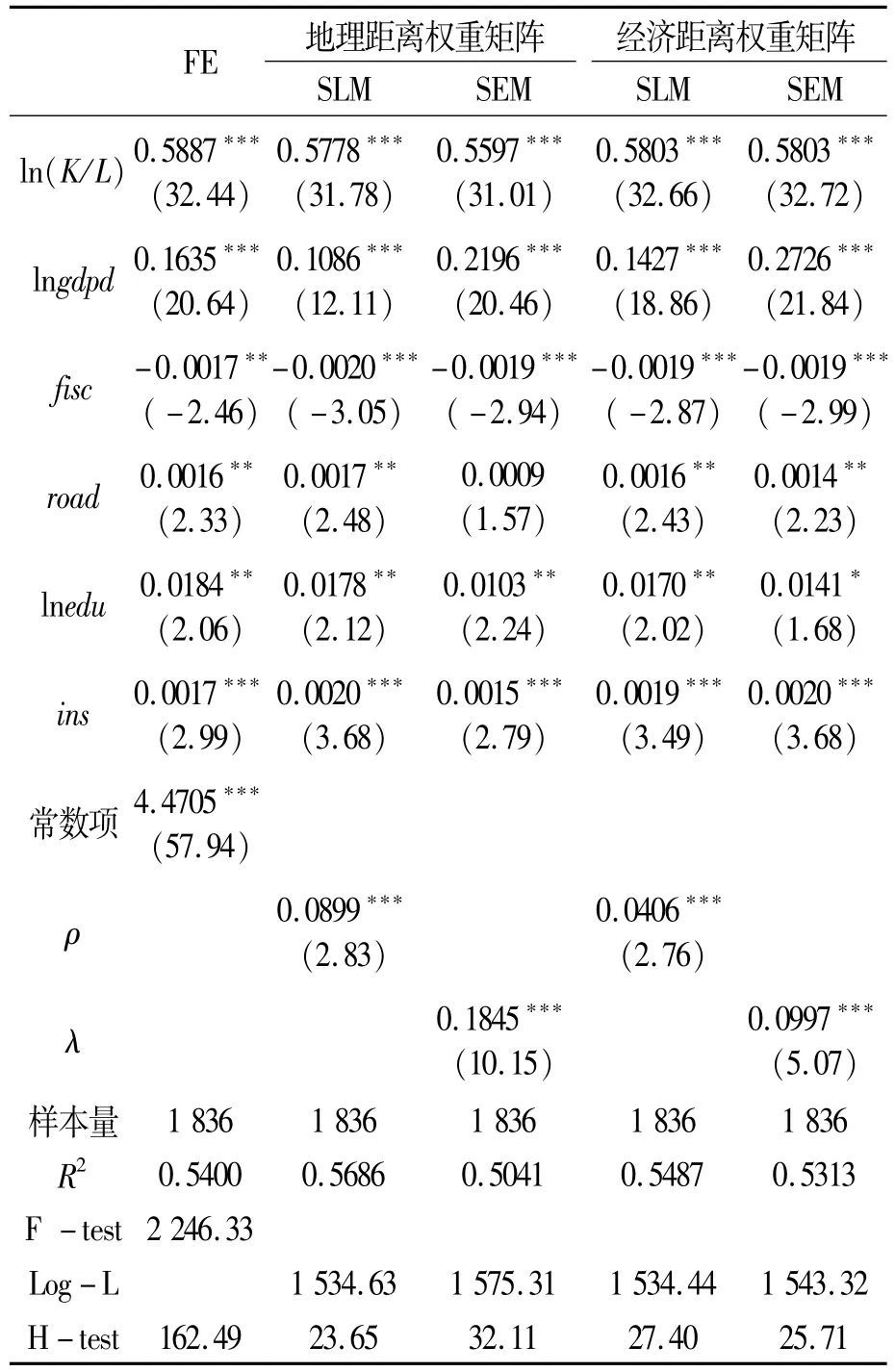

進行回歸分析之前,Hausman檢驗結(jié)果表明,固定效應(yīng)模型優(yōu)于隨機效應(yīng)模型。進一步,采用拉格朗日乘數(shù)檢驗(LM檢驗)選擇空間計量模型。LM檢驗結(jié)果顯示,應(yīng)選擇空間滯后模型(SLM)進行回歸。作為對比,本文同時報告空間誤差模型(SEM)的回歸結(jié)果。對全樣本進行估計的結(jié)果列于表3。

就基本計量模型而言,F(xiàn)E結(jié)果顯示人口密度的估計系數(shù)為0.22,且在1%水平顯著,表明經(jīng)濟集聚對勞動生產(chǎn)率有促進作用。在空間計量模型中,這一估計系數(shù)有所改變。一般認為,經(jīng)濟距離權(quán)重矩陣與地理距離權(quán)重矩陣相比,包括了其他多種非地理鄰近因素的綜合影響,對空間相關(guān)性的刻畫更為準確。因此,我們對經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)的分析,基于表3中經(jīng)濟距離權(quán)重矩陣下的SLM模型。該模型估計結(jié)果中,人口密度的估計系數(shù)為0.16,且在1%水平顯著,表明經(jīng)濟集聚程度越高,城市的勞動生產(chǎn)率越大。從集聚的微觀基礎(chǔ)看,城市的經(jīng)濟集聚會產(chǎn)生正的外部性,包括貨幣外部性和技術(shù)外部性(Scitovsky,1954)[23]。在集聚經(jīng)濟三大來源中,勞動力共享和中間投入品共享會產(chǎn)生貨幣外部性,知識溢出則產(chǎn)生技術(shù)外部性(Marshall,1920)[24]。正的外部性的存在會顯著提升城市勞動生產(chǎn)率。

空間滯后系數(shù)ρ的估計系數(shù)為0.14,且在1%水平顯著,表明勞動生產(chǎn)率的空間溢出是存在的,鄰近城市的勞動生產(chǎn)率之間存在互相促進的作用。勞動生產(chǎn)率在相鄰城市間有明顯的空間黏滯性和連續(xù)性(柯善咨、姚德龍,2008)[15]。由于經(jīng)濟、貿(mào)易和交通上的聯(lián)系,城市間存在空間相關(guān)性,某一城市的經(jīng)濟活動不可避免地受其他城市的影響,因此相鄰城市間的勞動生產(chǎn)率水平通常較為接近。這有助于理解發(fā)達地區(qū)和欠發(fā)達地區(qū)均呈塊狀分布的經(jīng)濟現(xiàn)實。

模型也估計了控制變量對勞動生產(chǎn)率的影響。勞均資本存量的系數(shù)為0.50,且在1%水平顯著,說明勞均資本存量每增加1%會引起城市勞動生產(chǎn)率增加0.5%,可見本文在已有研究基礎(chǔ)上引入資本存量是有意義的。財政支出占比為負,顯示政府的財政行為對城市勞動生產(chǎn)率的提高產(chǎn)生阻礙作用,然而這一作用不夠顯著。基礎(chǔ)設(shè)施的估計系數(shù)為正,且在5%水平顯著,表明基礎(chǔ)設(shè)施促進了城市的勞動生產(chǎn)率的提高。人力資本的估計系數(shù)在1%水平顯著為正,再次驗證了人力資本與勞動生產(chǎn)率之間的正向關(guān)系。而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的系數(shù)顯著為正,說明在中國工業(yè)化先于城市化發(fā)展的現(xiàn)階段,工業(yè)化水平對城市勞動生產(chǎn)率的影響不容忽視(李鋼等,2011)[25]。

表3 全樣本估計結(jié)果

(三)分地區(qū)樣本估計結(jié)果

中國區(qū)域間發(fā)展水平差異明顯,經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)也可能存在差異,因此,進一步將全國按東、中、西部劃分,進行回歸估計。204個樣本城市中,東部城市73個,中部城市69個,西部城市62個。限于篇幅,報告基本計量模型的FE估計結(jié)果、經(jīng)濟距離權(quán)重矩陣下的空間計量結(jié)果,如表4所示。

表4 分地區(qū)樣本估計結(jié)果

與全樣本情況類似,我們基于SLM模型分析經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)。在SLM模型中,經(jīng)濟集聚的系數(shù)估計值均在5%水平顯著,其中東部城市的系數(shù)為0.13,小于中部城市的0.20,大于西部城市的0.11。可見,經(jīng)濟集聚對城市生產(chǎn)率的影響存在明顯的地區(qū)差異。針對這一結(jié)果,結(jié)合經(jīng)濟集聚程度在東、中、西部城市逐漸減弱的事實(例如,2011年樣本中東部城市市轄區(qū)平均每平方公里有1 273人,在中、西部城市這一數(shù)字分別為1 024人和570人),我們推測經(jīng)濟集聚的作用可能服從某種先增強后減弱的“倒U形”規(guī)律:中部城市的經(jīng)濟集聚處于最優(yōu)水平;西部城市經(jīng)濟集聚弱于中部城市,其勞動生產(chǎn)率效應(yīng)弱于中部城市;而東部城市經(jīng)濟集聚強于中部城市,其勞動生產(chǎn)率效應(yīng)較中部城市有所減弱。這也從側(cè)面進一步驗證了Au and Henderson(2006)[26]所提出的凈城市經(jīng)濟集聚與城市人口規(guī)模間存在倒U形關(guān)系的結(jié)論。當然,對東部城市經(jīng)濟集聚效應(yīng)大于西部城市而小于中部城市這一現(xiàn)象的解釋,有待進一步的研究。

空間滯后系數(shù)ρ的系數(shù)估計值均在1%水平顯著,其中東部城市為0.15,大于中部城市的0.09和西部城市的0.10,這說明東部城市的空間溢出效應(yīng)更大。由于現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)的推動,東部城市間的交流更加密切,人員、物資和知識的流動更為通暢,而且東部城市已形成長三角、珠三角和環(huán)渤海等城市群,區(qū)域一體化程度較中、西部城市更高,這些顯然更有利于勞動生產(chǎn)率的空間溢出。

(四)穩(wěn)健性檢驗

為驗證上述計量結(jié)果的可靠性,有必要進行穩(wěn)健性檢驗。穩(wěn)健性檢驗的方法通常包括改變樣本范圍、選擇不同解釋變量、變化參數(shù)取值等。本文用城市產(chǎn)出密度(市轄區(qū)GDP與土地面積的比值)替換人口密度,作為經(jīng)濟集聚的代理變量進行回歸分析,結(jié)果列于表5。

從估計結(jié)果來看,在地理距離權(quán)重矩陣、經(jīng)濟距離權(quán)重矩陣下SLM模型中產(chǎn)出密度的系數(shù)分別為0.11和0.14,且均在1%水平顯著;空間滯后系數(shù)ρ的系數(shù)分別為0.09和0.04,且均在1%水平顯著。這與表3中的估計結(jié)果類似。此外,控制變量的系數(shù)符號也未發(fā)生反轉(zhuǎn),政府支出變量的顯著性有大幅提高。本文的計量結(jié)果是穩(wěn)健的。

表5 穩(wěn)健性檢驗

四、結(jié)論

利用2003-2011年中國城市面板數(shù)據(jù),本文通過構(gòu)建空間計量模型,考察經(jīng)濟集聚對城市勞動生產(chǎn)率的影響。研究中處理了現(xiàn)有文獻忽略城市資本存量所產(chǎn)生的內(nèi)生性偏誤,從而得到更加可靠的估計結(jié)果。研究表明,控制了城市資本存量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人力資本、財政支出和基礎(chǔ)設(shè)施等因素后,經(jīng)濟集聚對城市勞動生產(chǎn)率有著顯著為正的作用,作用強度在城市間存在差異:東部城市經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)強于西部城市,弱于中部城市。同時,鄰近城市的勞動生產(chǎn)率會相互促進,即存在勞動生產(chǎn)率的空間溢出,這在東部城市中最為明顯。研究結(jié)論為城市經(jīng)濟學理論提供了一個來自發(fā)展中國家的實證支持,也從經(jīng)濟集聚視角解釋了中國勞動生產(chǎn)率的城市差異。

本文的結(jié)論具有明確的政策含義。第一,在城市發(fā)展過程中應(yīng)充分發(fā)揮經(jīng)濟集聚的勞動生產(chǎn)率效應(yīng)。通過實施戶籍制度和土地制度的聯(lián)動改革(陸銘、陳釗,2009)[27],鼓勵農(nóng)業(yè)勞動力向城市的轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)工業(yè)化和城市化的協(xié)同發(fā)展。同時政府要順應(yīng)產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域集聚的趨勢,鼓勵中西部地區(qū)勞動力向東部沿海地區(qū)的流動,以及沿海地區(qū)向內(nèi)地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級(高波等,2012)[28]。第二,應(yīng)充分發(fā)揮城市勞動生產(chǎn)率的空間溢出效應(yīng)。同一區(qū)域的城市之間應(yīng)打破城市分割,通力合作,根據(jù)各城市的比較優(yōu)勢形成合理的產(chǎn)業(yè)分工布局,同時加強城際交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以促進城市間交流。在有條件的地區(qū),打造具備全國乃至世界競爭力的城市群,實現(xiàn)集約發(fā)展。第三,本文的研究表明城市資本存量對城市勞動生產(chǎn)率的影響不容忽視,在中國城市經(jīng)濟增長過程中仍然要重視資本深化的作用。

[1](美)曼昆:《經(jīng)濟學原理》,梁小民譯,北京:北京大學出版社2012年版。

[2]Shefer D.“Localization Economies in SMSAs:a Production Function Analysis”,Journal of Regional Science,1973,13:55-64.

[3]Sverikauskas L.“The Productivity of Cities”,Quarterly of Journal of Economics,1975,89:393-413.

[4]Segal D.“Are there Returns to Scale in City Size”,Review of Economics and Statistics,1976,58:339-350.

[5]Fogarty M.S.,Garofalo G.A.“Urban spatial structure and productivity growth in the manufacturing sector of cities”,Journal of Urban Economics,1978,23:60-70.

[6]Moomaw R.L.“Productivity and City Size:A Review of the Evidence”,Quarterly Journal of Economics,1981,96:675-688.

[7]Ciccone A.,Hall R.E.“Productivity and the Density of Economic Activity”,American Economic Review,1996,86:54-70.

[8]Glaeser E.,Maré D.“Cities and Skills”,Journal of Labor Economics,2001,19(2):316-342.

[9]Ciccone A.“Agglomeration Effects in Europe”,European Economic Review,2002,46:213-227.

[10]Ottaviano G.I.,Pinelli D.“Market Potential and Productivity:Evidence from Finnish Regions”,Regional Science and Urban Economics,2006,36:636-657.

[11]范劍勇:《產(chǎn)業(yè)集聚與地區(qū)間勞動生產(chǎn)率差異》,載《經(jīng)濟研究》2006年第11期。

[12]陳良文、楊開忠、沈體雁、王偉:《經(jīng)濟集聚密度與勞動生產(chǎn)率差異——基于北京市微觀數(shù)據(jù)的實證研究》,載《經(jīng)濟學(季刊)》2008年第8期。

[13]劉修巖:《集聚經(jīng)濟、公共基礎(chǔ)設(shè)施與勞動生產(chǎn)率——來自中國城市動態(tài)面板數(shù)據(jù)的證據(jù)》,載《財經(jīng)研究》2010年第5期。

[14]毛豐付、潘加順:《資本深化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與中國城市勞動生產(chǎn)率》,載《中國工業(yè)經(jīng)濟》2012年第10期。

[15]柯善咨、姚德龍:《工業(yè)集聚與城市勞動生產(chǎn)率的因果關(guān)系和決定因素——中國城市的空間計量經(jīng)濟聯(lián)立方程分析》,載《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2008年第12期。

[16]童馨樂、楊向陽、陳媛:《中國服務(wù)業(yè)集聚的經(jīng)濟效應(yīng)分析:基于勞動生產(chǎn)率視角》,載《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究》2009年第6期。

[17]洪進、余文濤、趙定濤:《創(chuàng)意階層空間集聚與區(qū)域勞動生產(chǎn)率差異——基于中國省際面板數(shù)據(jù)的分析》,載《財經(jīng)研究》2011年第7期)。

[18]Anselin L.,Raymond J.,F(xiàn)lorax G.M.,Sergio J.R.Advances in Spatial Econometrics:Methodology,Tools and Applications,Berlin:Springer Verlag,2004.

[19]李煜偉、倪鵬飛:《外部性、運輸網(wǎng)絡(luò)與城市群經(jīng)濟增長》,載《中國社會科學》2013年第3期。

[20]柯善咨、向娟:《1996—2009年中國城市固定資本存量估算》,載《統(tǒng)計研究》2012年第7期。

[21]單豪杰:《中國資本存量K的再估算:1952-2006年》,載《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2008年10期。

[22]Heckman J.J.2005,“China’s Human Capital Investment”,China Economic Review,16:50-70.

[23]Scitovsky T.“Two Concepts of External Economy”,Journal of Political Economy,1954,62:143-151.

[24]Marshall A.Principles of Economics,MacMillan,London,1920.

[25]李鋼、廖建輝、向奕霓:《中國產(chǎn)業(yè)升級的方向與路徑——中國第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比例過高了嗎》,載《中國工業(yè)經(jīng)濟》2011年第10期。

[26]Au C.C.,Henderson J.V.“Are Chinese Cities Too Small”,Review of Economic Studies,2006,73:549-576.

[27]陸銘、陳釗:《為什么土地和戶籍制度需要聯(lián)動改革——基于中國城市和區(qū)域發(fā)展的理論和實證研究》,載《學術(shù)月刊》2009年第9期。

[28]高波、陳健、鄒琳華:《區(qū)域房價差異、勞動力流動與產(chǎn)業(yè)升級》,載《經(jīng)濟研究》2012年第1期。

責任編輯 胡章成

Economic Agglomeration,Spatial Spillover and Urban Labor Productivity

WANG Meng1,GAO Bo1,LI Yong-gang2

(1.School of Economics,Nanjing University,Nanjing210093China;2.School of Economics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu233030,China)

In this paper,we use panel data during 2003-2011 in Chinese cities and establish spatial econometric models to investigate the economic agglomeration effect on the city labor productivity.According to Ke Shanzi and Xiang Juan(2012),correcting the endogeneity bias caused by the ignorance of the city capital stock in existing literatures to get more reliable estimation results.The results show that,after controls of city capital stock,industrial structure,human capital,financial expenditure and infrastructure,economic agglomeration has a significant positive effect on urban labor productivity.And there are differences in the effect among cities:labor productivity effect of economic agglomeration in eastern cities is stronger than that in western cities,weaker than that in central cities.At the same time,the neighboring city will promote each other in labor productivity,namely the existence of spatial spillover of labor productivity,which is most obvious in the eastern cities.Research conclusion provides a perspective of agglomeration economic explanation for China's urban labor productivity differences.

labor productivity;economic agglomeration;spatial panel model;capital stock

王猛,南京大學經(jīng)濟學院博士生,研究方向為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、區(qū)域和城市經(jīng)濟;高波,南京大學經(jīng)濟學院教授、博士生導(dǎo)師,研究方向為中國經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)家理論、房地產(chǎn)經(jīng)濟與金融;李勇剛,經(jīng)濟學博士,安徽財經(jīng)大學經(jīng)濟學院講師,研究方向為房地產(chǎn)經(jīng)濟與金融。

國家社會科學基金重點項目“擴大內(nèi)需與引導(dǎo)住房理性消費的宏觀經(jīng)濟政策研究”(08AJY010);教育部哲學社會科學研究重大課題攻關(guān)項目“我國城市住房制度改革研究”(10JZD0025)

2014-10-20

F061.5;F062.9

A

1671-7023(2015)02-0084-08

①湖南大學柯善咨教授慷慨提供的2009年城市資本存量數(shù)據(jù)(1995年價格),是本文城市資本存量測算的重要參照,在此深表感謝。