就業:打開幸福之門

文|本刊記者 張 樺

就業:打開幸福之門

文|本刊記者 張 樺

據最新數據統計,2010年至2014年,新疆維吾爾自治區城鎮新增就業人數249.7萬人,少數民族占51.16%;其中,南疆四地州城鎮新增就業83.5萬人,少數民族占83.7%。2014年,城鎮就業再就業47萬人,比2009年增加4.41萬人,增長10.4%,80%的城鎮新增需要就業人員實現了就業。

如果不是就業培訓班辦到家門口,已經60歲的扎提汗恐怕這輩子都不會想到自己能在“高齡”實現就業。扎提汗住在新疆烏魯木齊市沙依巴克區紅廟子街道平頂山社區,這里流動人員多且大多文化程度不高、沒有穩定的收入。與其他家庭相比,扎提汗家的情況更糟:她的兩個20多歲的兒子生病在家,一直沒有工作,生活十分艱辛。2015年4月8日,新疆沙里金服飾有限公司在社區啟動了“沙里金免費培訓服裝技能就近解決就業”的公益項目,扎提汗和其他二十幾名姐妹開始到那里學習縫紉技術。“一個月后。我就能掙1000元了。”有了穩定收入,扎提汗一掃昔日的沉默寡言,變得自信而開朗。

來自新疆維吾爾自治區人力資源和社會保障廳的資料顯示,自中央新疆座談會以來,2010年至2014年,新疆共幫助31.56萬名城鎮就業困難人員實現就業,幫助2.9萬名零就業家庭成員就業。

打開幸福之門

看到扎提汗的變化,沙里金服飾有限公司董事長莎麗婭堅定了幫扶困難群眾就業的決心。事實上,莎麗婭也經歷過人生最慘淡的歲月。2002年,她所在的曾經輝煌一時的國有服裝公司宣告破產,二十幾歲的莎麗婭下崗了。這位陷入迷茫的哈薩克姑娘,從哈薩克族諺語“再高的山也擋不住展翅奮飛的雄鷹”中尋到了力量。通過8年的自主創業,莎麗婭將“沙里金”打造成為全疆著名的服裝行業品牌,客戶已由原來全疆各地擴展到國內以及中亞五國市場,年營業額達1000萬元以上。懷著對社會的感恩之情,莎麗婭在2014年9月開始對少數民族集中居住的社區做深入的調研。在沙依巴克區,她發現這里絕大多數家庭孩子多、婦女就業困難,無法融入社會,立刻就萌生了開展公益項目的想法。

與此同時,沙依巴克區平頂山管委會也在計劃采取開辦社區雙語學校、提供場地引進手工藝企業、服飾公司等措施,為社區居民進行訂單式免費專業技術課程培訓,解決社區困難人群在家門口就能就業的問題。于是雙方一拍即合。

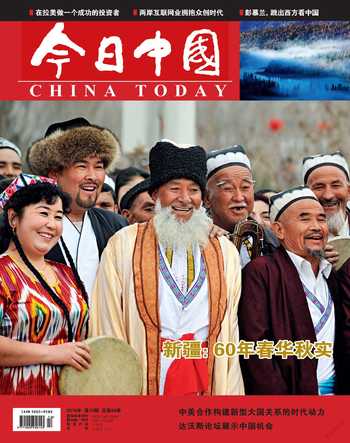

新疆伊犁州霍城縣女企業家佐熱古麗 劉妍/攝

莎麗婭的項目是培訓婦女縫紉技術,一個月后就達到100%就業。從第二個月開始婦女們就能掙到從200元到2500元不等的錢,同時還能享受公司為她們繳納的社保。莎麗婭還經常用自己的創業故事激勵啟發她們,希望姐妹們也能走出來自主創業。目前該項目已在沙依巴克區環衛南、平頂山等社區試點成功,有上百名少數民族婦女走出家門接受培訓并上崗就業。“我們計劃在烏魯木齊的多個社區復制推廣,未來兩年將該項目向南疆四地州棉花主產區的社區、鄉鎮大規模推廣復制,通過各級政府的支持,預計3年內能帶動、解決上萬人的技能培訓和就業。”莎麗婭信心滿滿地說。

創業園搭起就業平臺

從農民到老板,佐熱古麗只緣于20年前接觸到一臺破舊的縫紉機,從此開始剪裁出她的美麗人生。

2015年8月的一天,新疆伊犁州霍城縣“就業工場”里,幾十臺電動縫紉機、鎖邊機嚓嚓作響。脖子上掛著長長的軟尺、身穿長裙的佐熱古麗飄然而至,她身后的二十幾位系著艷麗民族頭巾的女工正嫻熟地工作著。

初做裁縫的時候,佐熱古麗只有一臺縫紉機和一身手藝,從2009年開始,佐熱古麗的事業開始大有起色,到了2013年,企業的規模開始擴大,她已經雇傭了15名裁縫師傅。

2014年10月,霍城縣政府為安排農村富余勞動力就業,利用村、社區閑散土地或空置的辦公場所,吸收和培育有訂單的民族刺繡、民族手工藝等勞動密集型小微企業項目,創辦了“就業工場”。佐熱古麗瞅準這一時機,在村委會的幫助下進駐工場。現在已經有50多名婦女在這里工作,生產的女士大衣、晚禮服、艾德萊斯服飾在佐熱古麗的開拓下,銷往霍城縣城以及阿圖什、庫爾勒、鞏乃斯,博樂等周邊地區。搬到這里至今不到一年的時間里,佐熱古麗的企業已經獲得70萬元的純利潤。工人們的年收入也從1萬元增長到3萬元不等。佐熱古麗實現了她不僅讓姐妹們的服裝美起來,更讓她們的人生美麗起來的夢想。

霍城縣的“就業工場”是新疆破解農村富余勞動力就業難題的典型。

據霍城縣委副書記、縣長馬合木提江·吾買爾介紹,目前,霍城“就業工場”已經達到了38家,其中大多為紡織服裝類企業等。通過建在村委會、社區的就業工場,讓老百姓走出家門走進工場,實現就近就地就業,為老百姓增收致富提供了平臺。對于“就業工場”的建立,全縣從體制機制上進行系統、全方位的配套服務,下一步還將專門設立創業扶持基金和小額貸款進行金融方面的扶持。未來3年“就業工場”將實現全縣村、社區全覆蓋。

“我們要做產業工人”

在和田市皮山縣茫茫的戈壁灘上,尚億服飾公司的廠房格外惹眼。這是一家安徽的援疆企業,公司總經理方麗琴是安徽蕪湖人,提起從江南水鄉到戈壁灘辦廠創業,她滔滔不絕。

新一輪對口援疆開始后,安徽省將重點放在產業援疆上,積極協調疆內外徽商赴和田地區考察。2013年10月,方麗琴到皮山縣等南疆多個縣市考察。當地人的貧困生活令她印象深刻:國家扶貧重點縣,2013年農牧民人均收入僅4525元人民幣;全縣26萬人只有耕地45萬畝,終年遭受風沙肆虐。“我想幫助他們!”方麗琴真誠地說。

當時正值2014年,第二次中央新疆工作座談會和自治區黨委八屆七次全委(擴大)會議提出,大力發展紡織服裝產業,促進新疆各族群眾就地就近就業。

新疆作為中國最大的棉花產區,紡織服裝產業是傳統產業,發展具有先天優勢:年產優質棉花420多萬噸,占中國60%;有量豐質優的羊毛(絨)、亞麻、羅布麻等天然紡織原料;誘惑力極大的低電價再加上國家建設絲綢之路經濟帶的戰略和自治區關于大力發展紡織服裝產業促進百萬人就業的措施。尤其,新疆設立的規模為200億元左右的紡織服裝產業發展專項資金、實施稅收特殊優惠、低電價優惠、紡織品服裝運費補貼、企業員工培訓和社保補貼等10個方面支持政策,在方麗琴看來,這些都是企業發展難得的機遇。

回到安徽后,方麗琴立即賣掉了她在安徽的一家四星級酒店,整合自己在長江三角洲多年經營的股份,聯合另外幾個徽商一起到皮山縣投資。

自2014年3月底動工,短短6個月,公司投資2.1億元、建筑面積62000平方米的服裝廠就已成規模。9月28日,年產250萬件服裝的尚億服飾試生產。公司從上海、浙江等地進原料,在皮山縣加工成服裝后,由公司的物流車運往上海出港出國。截至到2015年8月,尚億飾公司已經收獲了6000萬元人民幣純利潤。

皮山縣的1000多名富余勞動力和職業高中畢業生陸續走進尚億服飾,成為產業工人。他們的身份在變,思想觀念也在發生變化。

公司毛衣車間的布阿提開·伊卜拉依木與穆凱代斯·阿布杜艾尼是一對好姐妹,她們都有一個共同的追求,“我們要做產業工人。”

尚億服飾制衣車間的女工 徐訊/攝

令她倆向往的是,公司領導已向全廠職工承諾:工作5年以上的職工,可擁有一套公司建設的半價商品房。她們說:“到那時,我們的社會地位肯定會更高,再也不用十幾歲、二十歲就被迫結婚,而且老公還得‘聽’我們的話”

更讓她們自豪的是經過她們制作的衣服受到“一帶一路”沿線中亞五國人民的喜愛。

更讓她們自豪的是經過她們制作的衣服受到“一帶一路”沿線中亞五國人民的喜愛。

尚億服飾公司力促當地群眾就業的援疆成果得到肯定,新疆自治區政府授予尚億服飾公司自治區民族團結先進單位、自治區就業培訓中心、社會貢獻獎等榮譽稱號。

新疆自治區經信委黨組書記、主任胡開江說:“合理、有序地進行產業推進,讓能帶動就業、改善民生的企業大量進駐南疆,就能充分調動起當地農牧民增加收入、改善生活的信心,讓農民的思想和行為跟上現代文明的步伐,讓南疆經濟發展的速度越來越快。”

據最新數據統計,2010年至2014年,新疆維吾爾自治區城鎮新增就業人數249.7萬人,少數民族占51.16%;其中,南疆四地州城鎮新增就業83.5萬人,少數民族占83.7%。2014年,城鎮就業再就業47萬人,比2009年增加4.41萬人,增長10.4%,80%的城鎮新增需要就業人員實現了就業。