以職業崗位勝任力為導向的老年護理學教學方法改革初探

蔣玉宇,滕麗萍,邱玉宇,林 毅,董彥琴,尹 麗,楊 飏

(江南大學無錫醫學院,江蘇 無錫 214122)

勝任力指在不同場合(包括不同背景和意外情況下)以有效方式完成任務的能力,可以是動機、特質、自我形象、態度、價值觀、知識、技能,即任何可以被測量、被區分出績效優秀和績效一般的個體特征[1]。培養學生職業勝任力,以適應當前大眾醫療健康服務需求,不僅是當前醫學教育改革的熱點問題,也是醫學教育的重要任務。我國已進入快速老齡化階段,面臨人口老齡化和人口總量過多的雙重壓力[2],社會急需老年護理專業人才。我國現有的專業化護理人才培養體系以高等職業教育、高等教育為主,培養對象大多是初中、高中畢業生。如何使平均年齡不足25歲的青年認同老年護理職業崗位,是老年護理學教育者面臨的挑戰。筆者以護理職業崗位勝任力為導向,開展老年護理學教學方法改革,旨在提高學生對老年護理職業崗位的認同感,提高學生護理職業崗位勝任力,提高其學習效果。

1 對象和方法

1.1 對象

選擇2009—2012級全日制護理本科生,共214人。老年護理學課程學時為24學時。2009—2010級110名學生和2011—2012級104名學生之前學習成績組間無差異(P>0.05)。

1.2 方法

對照組:2009—2010級全日制護理本科生,共110人。采用傳統課堂講授教學模式,即教師備課—教師課堂講授24學時—布置課后思考題—考試。

實驗組:2011—2012級全日制護理本科生,共104人。采用以學生為主體的教學模式。

實驗組學生和教師任務分解。學生任務:(1)小組學習:學生按5~6人組成學習小組,學習內容分為熱點問題和案例學習兩部分。課外每名學生根據發放材料進行文獻收集、閱讀、思考,然后開展小組討論,達成小組共識,重新組織內容,為課堂展示做準備。(2)學生課堂:以小組為單位,進行學習內容講解,同時回答其他組的提問。其中熱點問題6學時,案例學習6學時,學習成果、學習經驗分享2學時。(3)課外訓練:利用第二課堂,以小組為單位開展社會實踐活動。學生以問卷形式開展社區、養老機構老年健康需求調查,或應用所學知識、技能開展老年慢性病健康教育、護理服務活動。

教師任務:(1)教師備課,重新組織教學材料:結合老年護理學中社會、家庭、倫理問題設計熱點問題,用于學生分組討論,同時收集相關文獻資料編制與熱點問題有關的閱讀材料;根據老年護理學教材、護理職業崗位勝任力要求,以及精講內容設置案例。課前發放學習材料,組織學生分組。(2)梳理教材知識點。(3)課程開始階段,教師導學2學時。(4)精講課程中的重點、難點8學時,將知識點和護理專業人才崗位勝任力密切聯系起來。(5)對課外訓練活動進行分組指導,點評項目背景、內容、目的、實施計劃、結果及評價方法。(6)點評學生課堂。

結果評價:課程前后詢問學生對老年護理職業崗位認同的相關問題。統計2010、2011級學生畢業論文中開展老年護理研究的學生比例。護理職業崗位勝任力共有8項,其中關愛、溝通與合作、評判性思維、倫理素養、恪盡職守、終身學習、一般護理技術按5分制計分,每項分別對應1、2、3、4、5分的評分標準進行描述,得分根據小組學習、學生課堂、課外訓練任務中學生的表現和成果評價,評價結果由學生自評、學生互評、教師評價3部分組成。基本知識通過考核評價。

1.3 統計學分析

采用SPSS13.0軟件進行數據分析,率的比較采用卡方檢驗,以P<0.05為有顯著性差異。

2 結果

2.1 老年護理職業崗位認同感

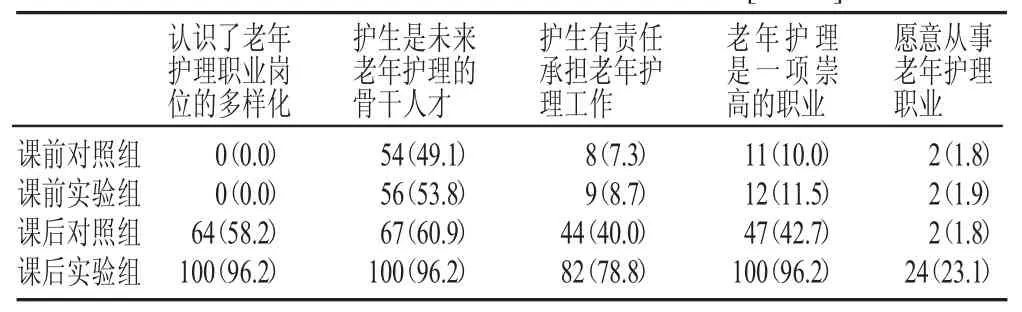

課程學習后,實驗組學生對老年護理職業崗位的認識、責任感等5個方面均優于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組老年護理職業崗位認同情況[n(%)]

2.2 畢業論文選題情況

有33%的2011級學生選擇老年護理相關論文題目,高于2010級(5%),P<0.05。

2.3 護理職業崗位勝任力評價結果分析

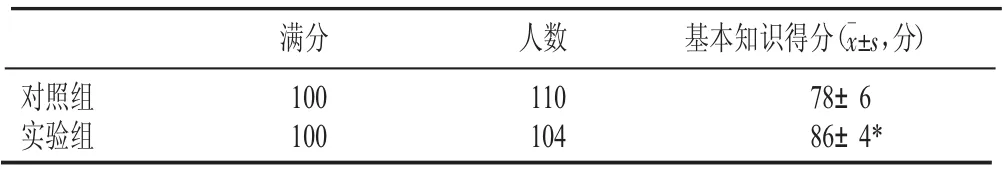

實驗組學生基本知識考核分數高于對照組(見表2)。圖1顯示,實驗組其他7項崗位勝任力中一般護理技術、關愛、恪盡職守的平均分都達到良好,7個項目中倫理素養的平均分最低,和得分為良好的項目比較差異有顯著性(P<0.05)。

表2 兩組老年護理基本知識得分情況

圖1 7項護理職業崗位勝任力得分結果

3 討論

3.1 提高了學生老年護理崗位認同感,促進了學生職業崗位能力提升

有研究顯示,引入勝任力概念及勝任力培養教育理念,有助于培養滿足護理職業需求的護理人才[3]。筆者根據護理職業崗位勝任力編制的教學材料,在小組討論和組間提問時更容易使學生產生共情,潛移默化地培養了學生的社會責任感,有利于學生對老年護理崗位產生認同感。項目學習覆蓋了整個課程教學過程。在項目學習過程中,學生的團隊合作、溝通等實際工作能力大幅度提升,項目完成后學生可以感受到學以致用的成就感。項目學習包含了多門課程知識,通過項目學習,學生拓展了自身知識和技能,全面促進了職業崗位能力提升。另外,項目學習對學生后期學習的影響也較大,本研究中有33%的2011級學生畢業論文題目與老年護理相關。可見,教學方法改革有利于學生未來向老年護理方向發展。

3.2 便于開展多維度評價,強化課程內涵建設

小組學習、學生課堂、課外訓練都是以學生為主體,但由于其形式和過程不同,教師可以看到學生學習過程中更加豐富的表現,利于開展學生知識、技能、情意的多維度評價。另外,小組學習、項目學習為學生提供了課外共同學習的機會,雖然組內成員主動學習的表現有差異,但是共同學習時優秀組員的榜樣作用是一直存在的,而且長期的共同學習更利于其他組員模仿優秀組員的行為,也為學生間相互評價創造了條件。多種學習方式還促進了學生職業崗位勝任力提升,實驗組多項崗位勝任力平均分為良好,達到了課程教育目標,強化了課程內涵建設。

3.3 重視學習過程指導,激發學生學習興趣

網絡信息技術的普及和科技進步,為學生開展小組學習提供了大量的資源與可靠的技術支持。但由于學生掌握的基礎知識深度和廣度不夠,因此對文獻的價值辨別與領悟能力尚有不足,自主學習時可能會對某些知識掌握不透,教師可通過學生課堂及時發現,適時調整學習任務難度,切不可以此否定學生學習成果,更不可否定學生自主學習方式。項目學習要求學生完成一個長期的真實任務,具有綜合性強、提升多種能力的特點[4]。如果任務難度過大,學生將長期處于挫敗感中,漸漸產生焦慮、厭煩、膽怯心理,從而喪失學習興趣和熱情;反之,任務太過簡單也會導致學生產生厭煩心理。研究證明,人類認知體系的構成決定了教師應該重視學生學習過程的指導,其教學效果優于無指導或最低限度指導[4]。所以,教師要全程指導和管理學生的項目學習,為學生開展項目學習提供便利與支持。如教師指導學生如何開展項目學習,組內成員如何合作完成項目學習,引導學生制訂長期項目學習計劃,和學生共同設定項目學習目標,引領學生完成項目學習。教師要通過課外分組指導來觀察學生表現,及時動態地幫助學生調整項目目標。教師的點評要注意方式,從而激發學生學習熱情,引導學生主動學習,分享學習方法和技巧。總之,整個教學過程都應注意激發學生的學習興趣和熱情。