中國民族樂器(之十六) 揚 琴

★編/賈曉莉

中國民族樂器(之十六) 揚 琴

★編/賈曉莉

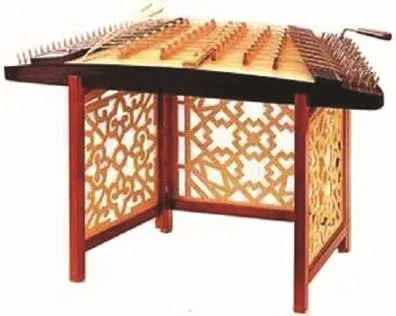

揚琴以前又叫做“打琴”“洋琴”“扇面琴”“蝴蝶琴”等,現在“揚琴”這種叫法被普遍認知接受,它是中國民族樂隊中不可缺少的一種擊弦樂器。

這種樂器是在明朝末期的時候由波斯傳入中國的,最早是曲藝音樂的伴奏樂器,有很多流派。通過史書記載,我們可以了解到在中世紀以前,波斯等古代中東國家就流行著一種叫做薩泰里琴的弦擊樂器,等到了明朝,中國逐漸和西亞、東亞之間進行了友好且頻繁的往來,自然而然地薩泰里琴也由波斯通過海路傳入我國境內,開始的時候它只在廣東一帶較為流行,爾后慢慢擴散到中國各地。后來中國的民間藝人對它進行了改造,它也就漸漸演化為了現在我們所熟知的揚琴。從清朝末期至今,揚琴已經廣泛應用于江南絲竹、揚州清曲、廣西文場、四川琴書以及榆林小曲等曲種之中。

傳統的揚琴,框架是用樺木、色木或榆木制成的,框架上蒙有白松或桐木材質的面板,下面蒙膠合板,琴的音箱通常呈扁梯形或蝴蝶形。琴長約在90厘米至97厘米之間、寬度在32厘米至41厘米之間、高則大約在5.7厘米至7厘米。拴弦的鉤釘設在左側的琴頭,而右側的琴頭則設有弦軸。琴的面板上開有兩個圓形的音孔,并鑲有骨雕音窗作為裝飾。上面設有兩個用竹、紅木或牛角制成的呈峰谷狀的條形琴碼,左側為高音碼,右側為低音碼,峰部支弦,另一碼上的琴弦則從谷部通過。面板兩側是由紅木制成的鋸齒或直線形的長條山口,起架弦的作用。音箱里對應面板的琴碼部位都膠有音梁,音梁上通常開有4或5個圓形風眼,起音波對流的作用。琴的高音部分用鋼弦,低音則用纏弦。琴竹又叫做琴簽或琴箭,由2支有彈性的竹制小槌制成。

揚琴有很多種,我們常用的有八音揚琴、十音揚琴和十二音揚琴三種。它們又分別被稱為雙八型、雙十型、雙十二型。不同種類的揚琴有著不同的音域,如八音揚琴的音域是從f1到e2,十音揚琴的音域是從d到d3,十二音揚琴的音域是從c到e3,變音揚琴的音域是由從G到g3,而全律活碼大揚琴的音域則是由G到c4,電揚琴的音域為由G到g3等。

揚琴的音色是非常豐富的,低音區深沉朦朧,中音區溫柔純凈;高音區明亮清脆;最高音區較為緊張。通常演奏都是在中音區和高音區完成的,很少的情況下會有最高音區的運用。而低音區一般作和聲的襯托,不作為旋律的演奏。揚琴比較適合演奏節奏歡快的樂曲,表現活潑的情緒和喜悅之情。

從揚琴傳入中國至今已經有400多年的歷史,這400多年間,它也經歷了不斷的發展和演化。中國的樂器制作家們不斷創造出了很多新的揚琴品種,如高低音揚琴、箏揚琴、轉調揚琴以及電聲揚琴等。需要特殊一提的是電聲揚琴,它是由琴體、拾音器、放大器和音箱組成的,當演奏者通過敲擊演奏的時候,聲波通過拾音器轉變為電信號,然后經過放大器將音色美化以后,再由揚聲器傳出。電聲揚琴不僅能用于伴奏,還可以作為獨奏樂器進行演奏。所以從它發明至今,得到了業內專家的一致認可。

揚琴的基本竹法是雙手輪流交替。傳統竹法有兩種,分別是“左竹法”和“右竹法”。上世紀50年代末王沂甫先生總結出揚琴八法,分別是:“彈、輪、顫、滑、點、撥、揉、勾”。隨著揚琴的不斷發展,它已經從過去的單一竹法變成了混合竹法。這種竹法能更充分發揮手的靈活性和主動性。通過繼承傳統、借鑒其它民族樂器和吸收國外樂器技法特長等方式,我國揚琴技法也逐漸成熟,自成一體。大致可將其分為七類:單音、雙音、彈輪、輪音、兩聲部配置、分解和弦以及色彩技巧。其中單音和輪音是目前揚琴的最為基本的核心技巧。

(責任編輯 姜 楠)