城市社區公共服務模式治理與優化

——基于三大失靈理論的分析

王向南,金喜在

(1.東北師范大學 經濟學院,吉林 長春 130117; 2.長春金融高等專科學校 社科部,吉林 長春 130028; 3.東北師范大學 商學院,吉林 長春 130117)

伴隨著我國工業化、城市化進程的提速,社區正在成為城市社會治理的重要載體和基本單元,而社區公共服務的供給模式和服務水平,直接關系著民生改善和城市發展質量。所謂社區公共服務,是指服務主體在基礎設施及其他物質、文化生活等方面為社區居民提供的公共資源和直接服務。目前,在我國城市社區公共服務領域,由于相關制度不完善且缺乏高效的合作協調機制,導致在社區公共產品配置方面不同程度地存在政府失靈、合約失靈和志愿失靈現象,造成公共資源浪費、服務效率低下、社區成員合法權益受損等問題,制約和諧社區建設,影響改革、發展和社會穩定。因此,亟需對現行城市社區公共服務模式進行有效治理和優化。

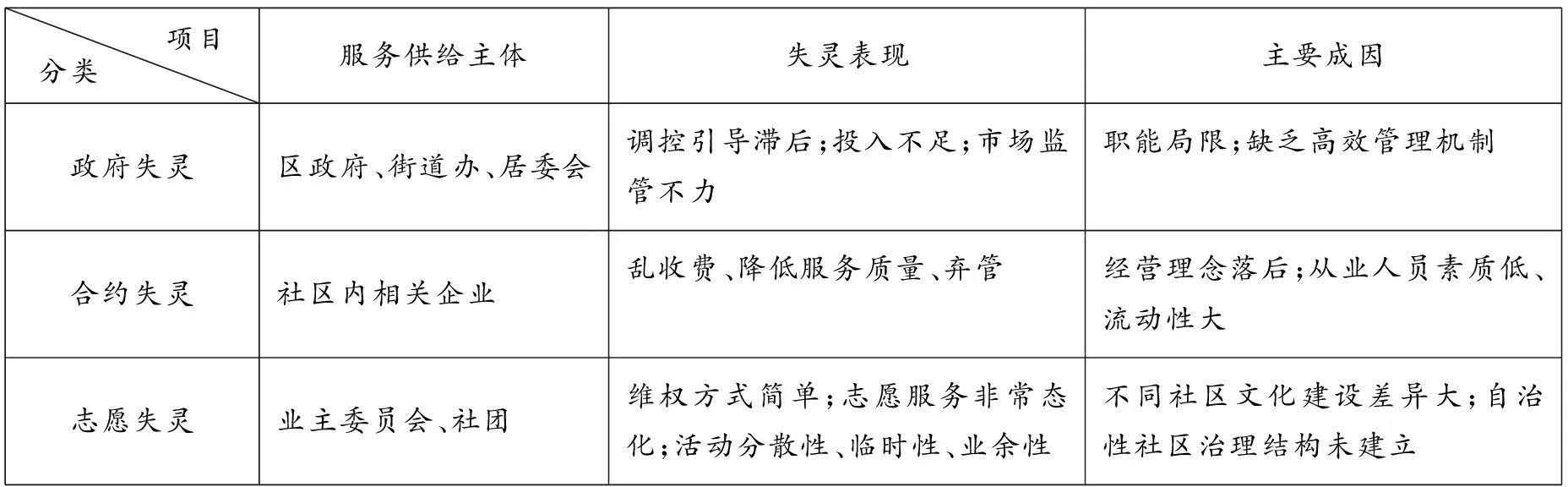

一、問題與成因:現行城市社區公共服務模式中的失靈現象分析

自1986年民政部提出 “社區服務”概念以來[1],經歷了近三十年的實踐和演進過程,城市社區公共服務呈現出主體多元、需求多樣、領域拓寬、模式轉變的鮮明特征。具體表現為:由原來行政色彩濃厚的政府主導街道居民委員會提供服務的主體單一模式,演變為政府、居委會、物業公司、業主委員會、志愿者組織等部門和社會團體多方參與的服務供給格局;由原來的社區環境衛生、治安、優撫等基本服務項目,擴展到社會保障、家政服務市場化、便民生活圈、醫療衛生及文體娛樂等涵蓋各類公共產品與服務的綜合服務內容;社區成員的利益訴求日益多樣化。[2,3]但相對應的服務供給主體缺位、錯位和弱化現象并存,使社區公共服務受眾的合理化需求難以得到滿足。這些問題的出現,可以用政府失靈、合約失靈及志愿失靈理論加以解析。

政府失靈理論(government failure theory)是由美國伊利諾伊州西北大學經濟學家伯頓·韋斯布羅德1974年提出的。他用市場供求理論闡述了由于消費者的多樣化需求及政府自身的各種局限性,政府在提供公共產品和服務方面難以滿足需求的差異性,因此出現失靈現象。[4]當前,城市社區公共服務出現政府失靈,突出表現為過度依賴社區自治,把社區服務這種公共產品資源完全放任給市場配置,必要的調控引導嚴重滯后,制度供給空間狹窄,公共財政投入不足,致使社區公共服務領域魚龍混雜、亂象頻仍,社區成員利益無法保障。如長春市某社區因市政在其周邊修路建橋,工程施工期間多次損壞供水、網絡通訊纜線、天然氣管道等公共設施,導致該社區居民家中頻繁停水斷電斷網,嚴重影響日常生活,社區居民苦不堪言。對此物業公司多方交涉無果,相關責任部門推諉扯皮。以天然氣管道被挖斷為例,天然氣公司以管網改造工程為由,一關閥門了之,遲遲不予搶修,將責任推給施工單位;施工單位又借口無維修資質把搶修責任再推給市政部門,導致該社區停氣月余;很多社區居民致電市長公開電話,但或無法接通或接線人員記錄后再無音訊。社區公共服務中的政府失靈,有職能局限性因素,但主要是政府職能缺位弱化,對相關市場行為監管不力,甚至淡出社區服務領域,對社區公共服務領域突發事件缺少應急預案和快速處理機制。其根本癥結在于發揮市場配置資源作用的同時政府作用發揮不到位,沒有把握二者最佳結合點。

合約失靈理論(contract failure theory)是由美國法律經濟學家亨利·漢斯曼1980年提出的。該理論認為由于信息不對稱導致僅僅依據買賣雙方的合約難以防止商品生產企業坑害消費者的行為。[5]在現行城市社區公共服務體系中,企業參與度較高,特別是在政府職能弱化的前提下,在對社區成員直接提供公共產品和服務過程中,房地產開發企業、物業管理公司、電信企業等多家營利部門成為產品和服務的主要提供者。追求利潤最大化的企業屬性,促使其在服務過程中異化了服務企業與業主之間的互利共生關系,使本應成為利益共同體的服務主體和受眾在利益取向上產生分歧,利益共同體異化為利益對立方,在履行服務合同過程中,企業憑借各種免責條款和單方最終解釋權,甚至利用相關法規的真空、漏洞,把信息不對稱放大為交換不對等,當消費者的合法權益受到侵害時,又往往陷入消費欺詐陷阱。例如,目前很多城市的商品住宅小區物業管理公司,在商品房銷售初期,一般與開發商為從屬關系,而在樓盤售罄后的三至五年內,原物業公司陸續撤出,來自市場的接管公司資質參差不齊,對出現的一些房屋質量問題和社區公共設施維修項目,物業公司怕增加經營成本不愿解決,并將責任推給開發商。盡管2003年物業管理條例出臺,但物管行業壟斷經營、不規范經營仍然較為普遍;而物業公司因經營不善造成虧損,日常服務投入日漸消減,甚至對小區棄管,使“短命物業”成為物管行業在社區公共服務領域難以擺脫的困境。再如,電信企業在城市社區的服務網點,按照合同一次性向社區客戶收取三年網絡寬帶服務費用。企業寬帶改造工程施工期間,造成社區客戶數月無法上網或故障不斷,客戶提出對停網期間退費要求,但電信企業依據霸王條款少退或不退,而由于電信企業外部監管缺位,社區客戶投訴往往無果而終。在社區服務市場化、社會化背景下,合約失靈現象的根源在于相關企業的經營理念陳舊,從業人員專業素養低且流動性較大,運營績效缺少科學評估體系,經營成本增加,市場監管滯后,物業管理和服務的資費標準缺乏市場化定價機制和及時有效的動態調整機制。

志愿失靈理論(voluntary failure theory)是由美國約翰—霍普金斯大學教授萊斯特·薩拉蒙在1981年提出的。[6]該理論強調社會組織在提供公共產品和服務方面的特殊作用,但由于能力不足、缺乏專業性和服務對象局限性等,會使社會組織在公共服務領域活動受限、效果欠佳,從而出現志愿失靈。[7]社區公共服務志愿失靈的表現主要是業主委員會作用能力不足,成員多是離退休人員,對公益事業熱情不高,對社區成員群體性利益維權方式簡單;社區志愿服務未形成常態,志愿者隊伍和其他社會組織制度空間受限,志愿服務的分散性、臨時性、業余性突出。特別是一些由居委會、街道辦組織開展的幫扶弱勢群體、美化社區環境等活動,存在行政色彩指令性和形式主義。產生這些現象主要有兩方面原因:一是受制于經濟發展水平和城市發展理念局限,城市社區文化建設差異性較大。一些成熟社區如武漢百步亭、上海康健、岳陽鷹山等社區文化豐富多彩,社會主義核心價值觀得到弘揚,其價值導向性、情感歸屬性和行為引導性提升了社區凝聚力,公益性和互益性社會組織活躍,成為拉動社區發展和公共服務供給的重要力量。但眾多城市社區文化發育不足,集體觀念、公益觀念淡薄,社區成員之間缺乏溝通、信任和有效的互助合作能力。二是自治性的社區治理結構尚未建立完善,非營利組織在社區公共服務領域有待發展。[8]在住房商品化的背景下,社區成員已經打破了原有的街道、居委會區劃建制,很多社區成員都是從原來居住的街道遷移過來的,傳統層級式的治理結構已不適應新形勢社會構建的新形態,自治性的社區治理結構將成為商品化住宅小區社會管理的新趨勢。但目前這種自治結構很不完善,特別是原街道居委會功能弱化,社區非營利組織尚處于成長發育階段,開展的服務活動局限在幫扶弱勢群體、社區環保、矛盾調處等方面,多邊協作合作治理的有效機制尚未形成。

表1 城市社區公共服務模式失靈現象分析表

二、功能與結構:城市社區公共服務主體的角色定位

針對現行城市社區公共服務體系功能不強、結構不優等諸多問題,要提高社區公共服務水平,必須科學界定多元服務主體的角色定位,合理劃分職能和活動邊界,按照配套聯動、優勢互補、資源整合、提升質量的要求,在整體性、系統性、協調性上下功夫,確保公共資源配置政府主導、市場富有活力、競爭有序,與社區自治良性互動,釋放質優量大的服務功能。

政府在社區公共服務領域應發揮宏觀調控社會公共資源主導作用,而不是簡單地把公共服務推向市場,這對于社會轉型期的和諧社區構建至關重要,也是整個社會安定和諧的關鍵所在。[9]在市場經濟條件下,政府的角色定位應該是由直接管理轉向間接管理,由決策指令轉向調控引導,由行政人治轉向理性法治。其主要職能包括:出臺相關政策,調節和解決社會不公;健全法律規制,加強市場監管;發展社會組織,維護公共利益;培育社區文化,倡導公益理念;喚醒社會良知,構建公民社區。

公共服務市場化催生了社區物業等服務型企業。[10]這些企業按照市場機制進入社區開展服務,其角色定位是市場機制作用下的公共產品和服務的直接提供者,其服務質量的高低既是企業自身利益的核心要素,也是社區成員多樣化利益訴求能否順利實現的必要前提。其主要功能包括:對社區基礎設施的維護和管理;社區安保和保潔;家政服務;水、電、氣、網絡等服務;為社區成員提供社區餐飲購物及文體娛樂活動場所及便捷條件;協助有關部門調處社區內矛盾糾紛等。

業主委員會、社區社團等志愿部門在社區公共服務領域是銜接政府、街道、居委會和服務企業之間的紐帶,也是直接參與社區公共服務的活躍力量,在城市社區治理中構成與政府、市場三邊互動的重要一極。發達國家和發達地區的經驗已經證明,志愿部門是全能政府向服務型政府轉變過程中承接政府部分職能的不二選擇,是政府社會管理模式創新的具體體現。在經濟轉軌、社會轉型、發展方式轉變、全面深化改革的新形勢下,志愿部門的作用日益凸顯。其在社區公共服務中的功能包括:整合凝聚社會資源;維護社區成員集體利益,促進社區公正和諧;幫扶弱勢群體,弘揚傳統美德與社會公德;補充政府失靈、合約失靈;融合多元文化,創新社區文化等。

整體上看,適應城市社區建設需求的公共服務主體結構,應該按照制度完善、調控到位、引導自治、規范物業、活躍社團、競爭有序的目標取向,形成政府主導下的多元服務主體分工明確、滲透融合、配套聯動的治理格局。

三、治理與優化:多元服務主體間協調合作機制的構建

解決現行城市社區公共服務模式存在的問題,必須在發揮市場配置資源決定性作用的同時,更好地發揮政府的作用,操作路徑是建立服務主體間的協調合作機制,促進多元主體優勢互補,構建合作治理模式。

通過政府轉變職能,讓渡公共服務職能和社會資源制度空間,并以購買服務形式調控引導服務企業和志愿部門按照標準化、規范化、便民化原則開展社區服務。具體地說,政府治理就是充當公共服務資源配置的調節閥,在三個關鍵環節進行優化治理:一是政府要規范細化社區服務準入條件,通過完善相關法律規制,引入第三方評估機制,建立科學合理的服務項類質量評價指標體系,審核確定社區服務企業資質等級,按資質條件審核監管其市場行為,根據績效,實行資質等級動態調整管理;二是加大公共財政投入,建立“財政資金引導、有償服務收費、社會公眾捐贈”的多渠道、多層次、多元化資金籌措機制,為社區公共服務提供經費保障[11];三是培育扶持志愿型社團等非營利組織,在資金、信息、專業技能培訓、稅收等方面給予政策優惠,讓社團組織在公共服務中發揮更大的作用,使自治型公民社區成為城市社區建設主流趨勢。

市場治理和志愿部門治理,著力點要放在強化社會責任、規范市場運作上。重點是優化治理物業公司和業主委員會。物業公司要遵循物業管理條例開展各項服務,更新服務理念,完善服務設施,創新服務方式。如順應社區成員智能手機普及的趨勢,構建APP社區移動服務平臺。[12]完善應用程序中投訴報修、費用繳納、房屋租售、網上商城、會所資訊、生活導航、信息查詢、幼教服務、社區論壇等便民服務功能,以簡潔高效的信息傳遞和互動渠道,推動社區智能化生活進程,全面提升服務、管理質量。業主委員會等志愿部門要進一步完善自我管理和民主協商機制,代表社區成員利益,協調業主和服務企業之間的業務往來、矛盾糾紛,積極開展社區文化活動,用社會主義核心價值觀引導社區業主增強權利與義務平等意識、市場意識、合同意識,以理性的方式表達利益訴求,化解矛盾糾紛,倡導節能環保健康的社區生活方式。

優化社區治理公共服務模式,使之更加趨于合理高效,核心是構建多元主體的協調合作機制。主要包括社區重大事項民主決策制度、聯席會議談判協商制度、社區網格化管理制度、矛盾糾紛調處化解制度、公共服務運營有序競爭制度、弱勢群體幫扶救助制度等。這些制度的執行和落實,須由政府延伸機構居委會代表、社區自治機構業主委員會、物業管理公司工作人員、社區志愿者代表四方出席例會達成共識,形成決議、分頭落實,并引入第三方績效評估,確保決議操作的實效性,從而形成多元服務主體協作治理格局。如圖1所示:

圖1 城市社區公共服務多元主體協作治理機制圖

構建和諧社會,必須從社會基礎單元入手,從城市社區公共服務模式治理優化的視角切入,充分發揮市場配置資源的決定性作用,同時也要注重更好地發揮政府的作用,主要是調控引導和讓渡制度空間,在深化改革、轉變政府職能過程中,推進公共服務平臺創新、服務理念和方式創新、服務模式和機制創新。針對現行城市社區公共服務模式存在的政府失靈、合約失靈及志愿失靈現象,解決好服務主體缺位、錯位問題。主要途徑是政府調控公共資源,企業規范市場運作,志愿部門主導社區民主自治,從而構建多元主體定位準確、競爭有序、運營高效、合作治理的公民社區公共服務與管理體系。

[1]民政部.全國社區服務示范城區標準[EB/OL].http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22602/22672/2006/3/ji281943391613600217510-0.htm.

[2]李昱瑾.城市社區服務的體系以及在中國的發展[J].商,2014,(8):231.

[3]姬超,顏瑋.動態視角下的社區經濟及其轉型的制度需求[J].稅務與經濟,2013,(1):9-13.

[4]張建東,高建奕.西方政府失靈理論綜述[J].云南行政學院學報,2006,(5):82-85.

[5]Henry Hansmann. The Role of Non-profit Enterprises[J].Yale Law Journal,1980.

[6]萊斯特·薩拉蒙,沃加斯·索科洛斯基.全球公民社會:非營利部門國際指數[M].北京:北京大學出版社,2007.

[7]Stephen P Osborne.Voluntary and Non-Profit Management[M].London:SAGE Publications Ltd,2013.

[8]韓俊魁.城市社區社會組織該如何培育發展[J].中國社會組織,2014,(7):18-21.

[9]沈星輝.中國城市社區管理文獻綜述[J].中國科技博覽,2014,(15):234.

[10]徐延輝,龔紫鈺.城市社區利益相關者:內涵、角色與功能[J].湖南師范大學社會科學學報,2014,(2):104-111.

[11]黃仕紅,宋小娥.合作治理:成都市推進城市社區建設的探索與思考[J].行政與法,2014,(6):69-74.

[12]楊萌.彩生活:開啟社區服務新時代[J].城市開發:物業管理,2014,(2):18-19.