耳鳴患者發生焦慮和抑郁的危險因素分析

姚潔 徐亞萍

耳鳴患者發生焦慮和抑郁的危險因素分析

姚潔 徐亞萍

目的 調查耳鳴患者睡眠特征,分析其發生焦慮和抑郁的危險因素。方法 采集260例耳鳴患者病史,采用匹茲堡睡眠質量指數量表、焦慮自評量表及抑郁自評量表問卷調查,并分為4組進行統計分析。結果 患者中睡眠障礙占48.5%,焦慮患者占14.6%,抑郁患者占16.2%,其中51.6%的患者有日間功能障礙,僅5.0%患者使用安眠藥物治療;影響焦慮障礙發病因素:性別、病程、響度、睡眠;影響抑郁障礙發病因素:病程、響度、睡眠。焦慮合并抑郁組的睡眠障礙評分[(12.12±4.39)分]要高于僅焦慮組評分[(8.92±3.34)分]、僅抑郁組評分[(8.69±4.01)分]和無焦慮抑郁組評分[(6.14±3.95)分],4組間比較差異無統計學意義(P<0.05)。結論 睡眠障礙,焦慮和抑郁在耳鳴患者有較高發生率,女性、急性病程、高響度、睡眠障礙是焦慮發病的危險因素;慢性病程、高響度、睡眠障礙是抑郁發病的危險因素。

耳鳴 睡眠障礙 焦慮 抑郁

耳鳴是指患者耳內或顱內有聲音的主觀感覺,但外界并無相應的聲源或電刺激存在[1]。全世界有10%~30%的人群受到耳鳴困擾,造成嚴重心煩者占0.28%~0.4%,嚴重影響正常生活能力者占0.4%~0.5%[2]。焦慮、抑郁或其他精神軀體障礙(如睡眠障礙)會使耳鳴加重和頑固存在,由于耳鳴作為患者的主觀癥狀和感覺,在治療上非常困難,療效不確定,已經成為臨床迫切需要解決的難題之一。筆者通過分析耳鳴患者發生焦慮、抑郁的相關影響因素及其與睡眠障礙的相關性,探討耳鳴患者的精神心理特點及睡眠特征,尋找更好的治療手段,提高療效,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料 2013年6月至2014年5月在浙江大學附屬第一醫院耳鼻咽喉科門診就診的耳鳴患者260例,男117例(45.0%),女143例(55.0%);年齡12~79(44.97±13.75)歲;發病時間3d~28年。納入標準:(1)耳鳴為第一主訴;(2)近2周內耳鳴持續發作;(3)影像學檢查顳骨CT掃描或頭顱MRI檢查未見異常。排除標準:(1)間歇性發作耳鳴患者;(2)嚴重的心腦血管疾病者;(3)患者耳部所聽到的類似耳鳴的體聲,如血管搏動聲、腭咽喉肌陣攣的咔嗒聲、咽鼓管異常開放時的呼吸聲、外耳道耵聹活動或中耳分泌物流動產生的聲音等。

1.2 方法 由同一位研究人員采集病史,統一問卷調查并記錄。具體方法如下:(1)一般情況評估:采用耳鳴一般情況問卷表,對患者的性別、年齡、病程、耳鳴側別、起病情況、全身疾病、伴隨情況等進行調查;病程分為急性組(≤3個月),亞急性組(3~12個月),慢性組(>12個月)。(2)耳鳴主觀響度分級:低響度:耳鳴響度輕微,中響度:中等響度,高響度:耳鳴聲音極大;耳鳴主音調頻率匹配采用雙音法,<4 000Hz為低中頻耳鳴,4 000~8 000Hz為高頻耳鳴[3]。(3)睡眠情況評估:采用匹茲堡睡眠質量指數(pittsburgh sleep quality index,PSQI)[4]量表,參與計分的條目總共有18個,分為7項,每項得分0(沒有困難)~3(非常困難)分,當每項評分≥2分時,可認為患者存在該項睡眠障礙;總分0~21分,PSQI得分≥7分為睡眠異常。(4)焦慮評估:采用Zung焦慮自評量表中文版(self-rating anxiety scale,SAS)[5],每項采用0~4級評分,將20項得分相加后結果×1.25后取整即為SAS得分,SAS標準分≥50分為有焦慮癥狀。(5)抑郁評估:采用Zung抑郁自評量標中文版(selfrating depression scale,SDS)[5],每項采用0~4級評分,將20項得分相加后結果×1.25后取整即為SDS得分,SDS標準分≥50分為有抑郁癥狀。

1.3 統計學處理 采用SPSS19.0統計軟件,計量資料以表示,多組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD-t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗,多因素分析采用logistic回歸分析。

2 結果

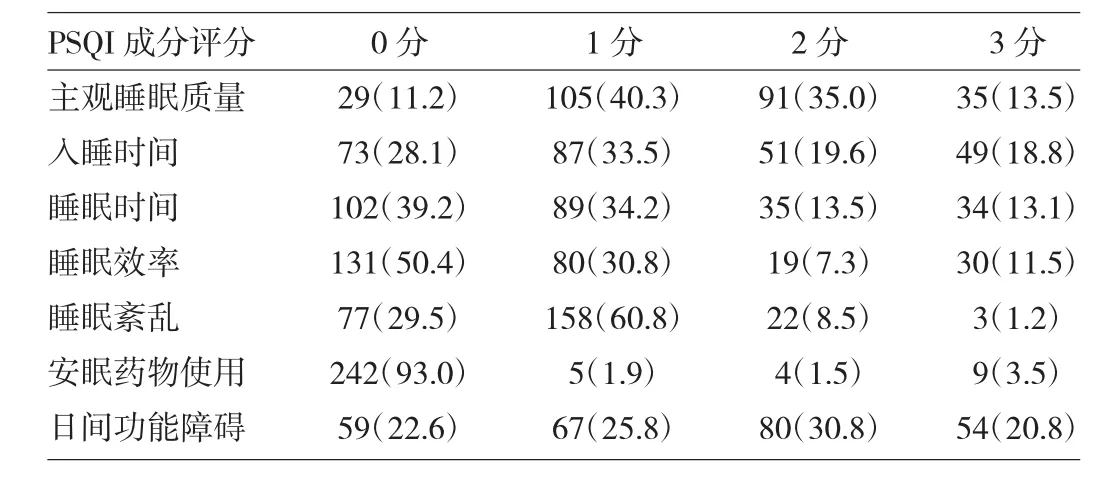

2.1 睡眠情況分析 260例患者中,睡眠障礙患者126例(48.5%),平均PSQI評分(7.02±4.39)分,各項成分評分詳見表1。其中主觀的睡眠質量評分≥2分126例(48.5%),入睡時間評分≥2分100例(38.4%),睡眠時間評分≥2分89例(25.6%),睡眠效率評分≥2分49例(18.8%),睡眠紊亂評分≥2分25例(9.7%),使用安眠藥物評分≥2分13例(5.0%),日間功能障礙評分≥2分134例(51.6%)。其中安眠藥物使用比率最少,日間功能障礙比率最高。

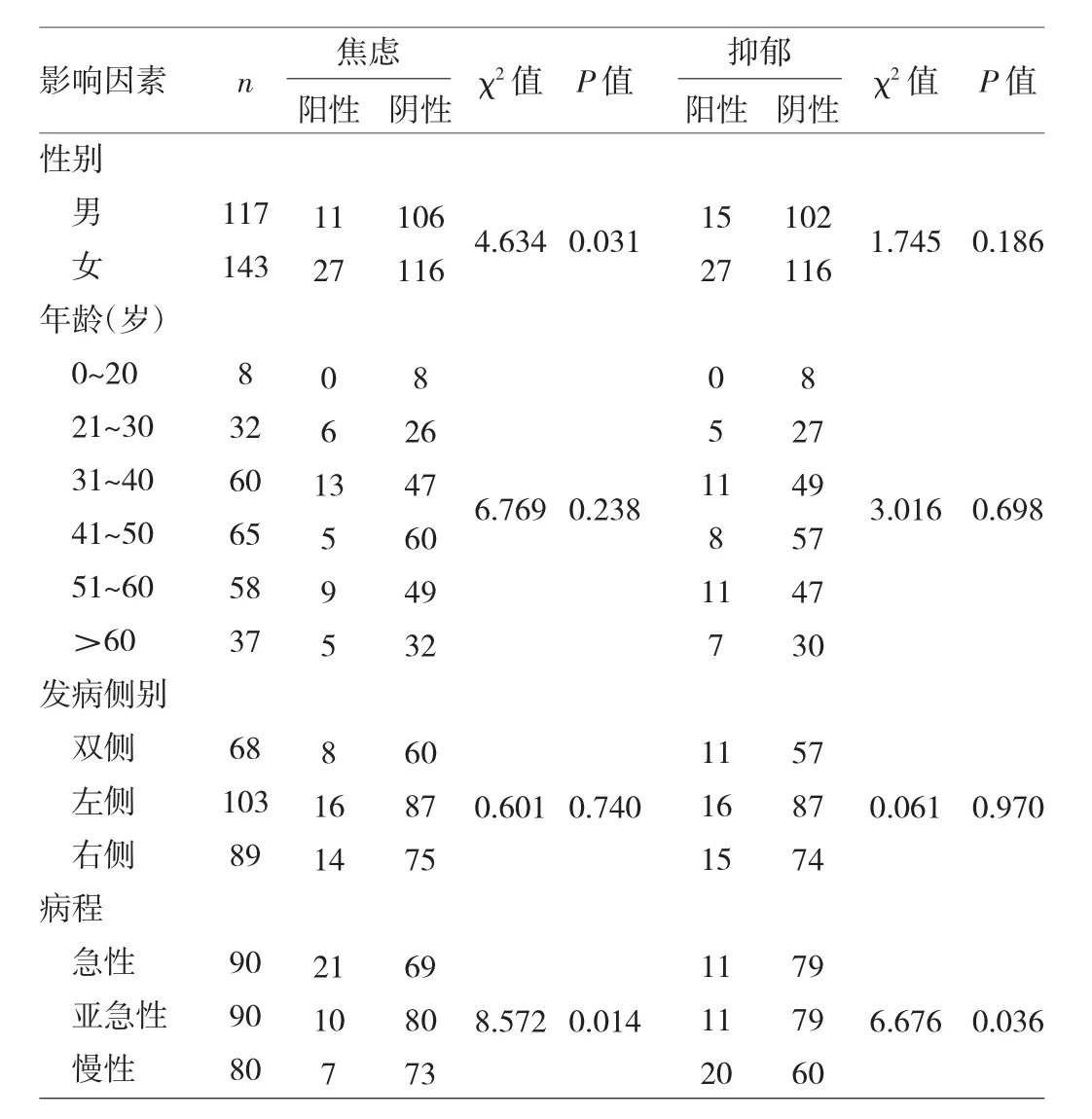

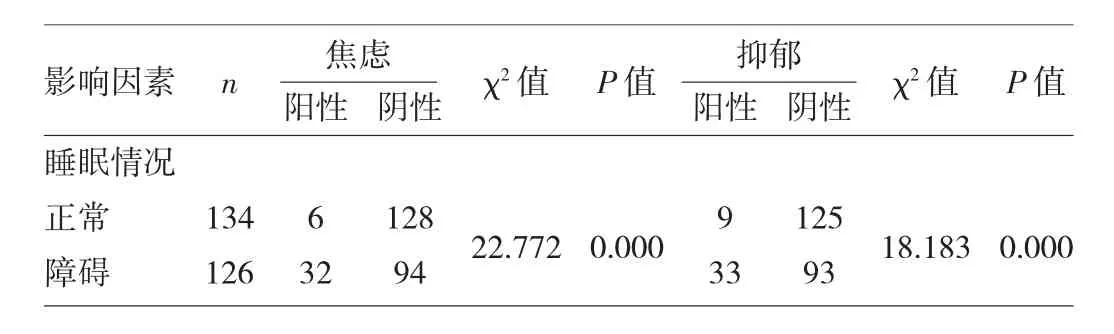

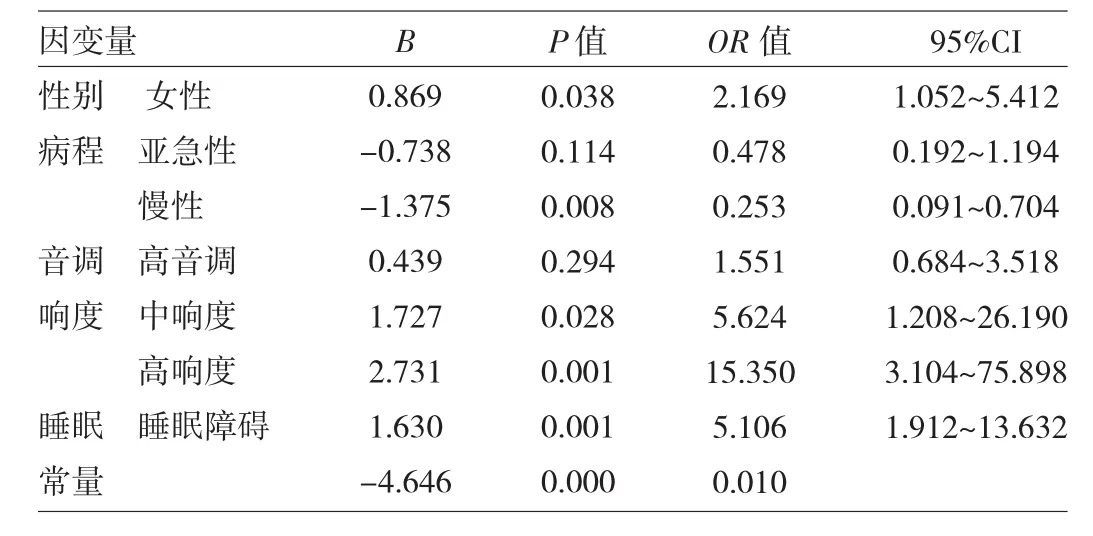

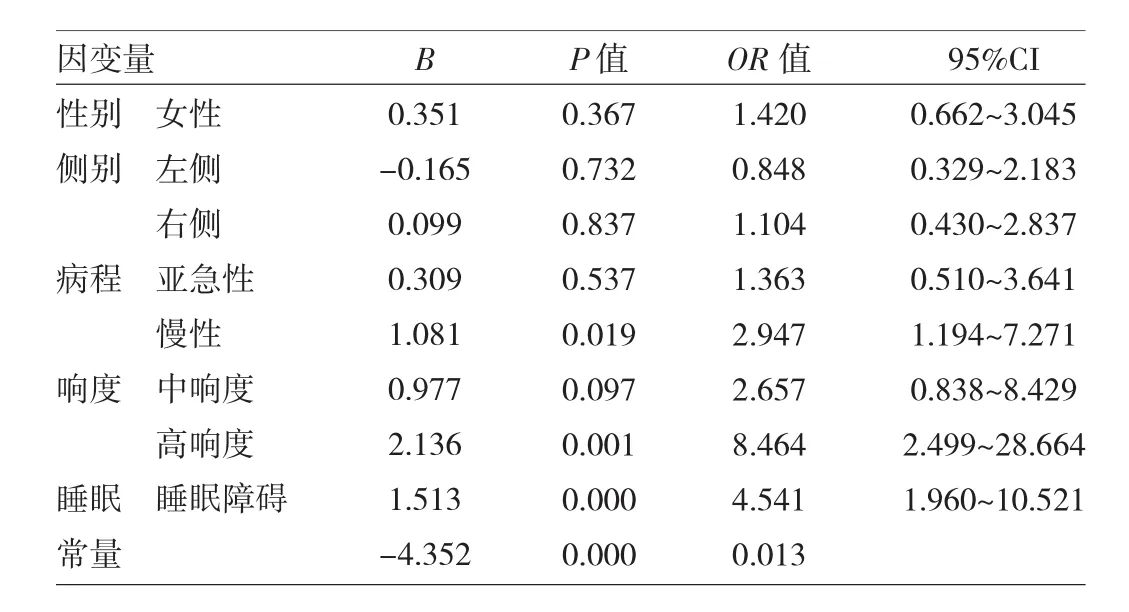

2.2 焦慮、抑郁影響因素的多因素分析 耳鳴患者中,焦慮患者38例(14.6%),抑郁患者42例(16.2%)。將患者性別、年齡、發病側別、響度、音調、病程、睡眠情況等7項因素進行統計學分析,焦慮組和非焦慮組間不同性別、病程、響度、音調、睡眠情況比較差異均有統計學意義,而年齡、側別比較差異均無統計學意義。抑郁組和非抑郁組間不同病程、響度、睡眠情況比較差異均有統計學意義,而性別、年齡、側別、音調比較差異均無統計學意義,詳見表2~4。對所有P<0.20的影響因素代入logistic回歸分析顯示,耳鳴患者中,性別、病程、響度、睡眠情況為耳鳴合并焦慮狀態發生的主要影響因素,年齡、側別、耳鳴音調、聽力情況與焦慮發病無明顯相關性(均P>0.05),詳見表5;病程、響度、睡眠情況為耳鳴合并抑郁狀態發生的主要影響因素,性別、年齡、側別、耳鳴音調、聽力情況與抑郁發病無明顯相關性(均P>0.05),詳見表6。

表1 PSQI各項成分評分[例(%)]

表2 耳鳴患者一般情況與焦慮、抑郁發病單因素分析(例)

2.3 焦慮、抑郁對耳鳴患者睡眠影響比較 根據焦慮評分≥50分、抑郁評分≥50分,把耳鳴患者分為焦慮組12例(4.6%)、僅抑郁組16例(6.2%)、焦慮并抑郁組26例(10.0%)和無焦慮抑郁組206例(79.2%),PSQI評分分別為(8.92±3.34)分、(8.69±4.01)分、(12.12±4.39)分、(6.14±3.95)分,4組間比較差異有統計學意義(F=19.292,P=0.000),但僅焦慮組與無焦慮組、僅抑郁組與無抑郁組的PSQI評分差異均有統計學意義(P=0.020、0.015),與焦慮合并抑郁組間差異有統計學意義(P=0.022、0.017),無焦慮抑郁組PSQI評分與焦慮并抑郁組間差異有統計學意義(P=0.000),僅焦慮組和僅抑郁組的PSQI評分差異無統計學意義(P=0.881)。焦慮合并抑郁組PSQI評分最高,說明該組患者睡眠障礙最嚴重,伴有焦慮或抑郁的耳鳴患者的睡眠障礙較無焦慮、抑郁的耳鳴患者嚴重。

表3 耳鳴患者聽力學特征與焦慮、抑郁發病單因素分析(例)

表4 耳鳴睡眠情況與焦慮、抑郁發病單因素分析(例)

表5 焦慮癥狀與臨床表現的logistic回歸分析

表6 抑郁癥狀與臨床表現的logistic回歸分析

3 討論

耳鳴的產生受多種因素影響,外耳、中耳、耳蝸、聽神經、腦干及聽覺中樞等聽覺傳導通路的任何部位發生病變均導致耳鳴的發生[6],耳鳴的主要臨床表現在聽覺系統上,除此之外,患者常伴有許多聽覺系統以外的癥狀,如精神心理癥狀(焦慮、抑郁、睡眠異常等)。隨著生物-心理-社會醫學模式的提出,耳鳴是一種身心疾病這一觀點得到廣泛認同。焦慮、抑郁或其他精神軀體障礙(如睡眠障礙)是嚴重耳鳴的常見心理問題。Jastreboff提出了耳鳴的神經生理學模型[7],指出邊緣系統和自主神經系統的持續興奮導致了耳鳴相關的精神癥狀。

本研究發現耳鳴患者有較高的睡眠障礙發病率。睡眠障礙的患者占48.5%,平均評分(7.02±4.39)分,明顯高于以往在42 688例老年人群中,有睡眠障礙占14.19%的調查結果[8]。PSQI量表的7個項目中,38.4%的患者存在入睡困難,25.6%的患者睡眠時間異常,耳鳴噪聲影響患者入睡,或影響患者夜間醒來后再次入睡,造成早醒,睡眠時間縮短,睡眠淺,大腦得不到休息;從而出現白天注意力難集中,易激惹、易怒,健忘等,影響患者工作生活質量,長期如此可能引起不同程度的精神心理問題(如焦慮、抑郁)。因此PSQI量表中最為突出的是日間功能障礙,總計51.6%的耳鳴患者報告了各種程度的日間功能障礙,包括白天嗜睡、做事精力不足和情緒異常3部分。PSQI量表的另一個突出問題是安眠藥的使用,盡管睡眠障礙在耳鳴患者中有很高的發病率,但是他們很少使用安眠藥物(5.0%)。其中主要的原因可能是患者對慢性的睡眠障礙表現,諸如白天犯困、疲乏、不良的情緒和認知等不夠重視[9]。此外,大多數患者擔心長期使用安眠藥物會導致耐受和依賴。因此,提示我們關注耳鳴患者的睡眠狀況,積極干預和改善睡眠障礙,從而為耳鳴的治療提供幫助。

本研究發現女性患者焦慮發病率高于男性,這與既往的情緒研究結果相類似[10-11],提示耳鳴充當了一種負性情緒刺激,不同性別患者在面臨耳鳴發作時會出現不同程度的負性體驗,與男性相比,女性本身存在相對更情緒化、更敏感,對個人問題感受更深的傾向,因而在受到與男性相類似的刺激時,更容易感受到負性情緒的困擾[12],這可能與激素水平、腦結構及認知加工模式的性別差異有關[13]。

本研究中還發現,急性期患者比慢性患者更容易表現為焦慮,推測原因如下:(1)部分慢性患者因為長期藥物、心理治療,癥狀可能部分改善;慢性患者相對急性期患者,對耳鳴的音調、響度已經逐漸習慣適應,可以耐受;(2)突發的非正常聽覺體驗及“耳鳴危害論”致使患者在耳鳴急性期產生不同程度的焦慮,擔心不能治愈;而慢性患者通過長期反復的求醫接觸到更多關于耳鳴的正面的、積極地信息,對疾病進一步了解或對耳鳴聲音適應的方式使負性情緒逐漸獲得舒緩,因此焦慮情緒得到緩解。因此通過心理治療和疏導,改善精神狀態,可以成為耳鳴治療的有效手段之一,而早期(急性、亞急性期)沖擊治療更可能提高治療療效。相反,結果顯示慢性期的耳鳴患者比急性期患者更容易發生抑郁。Jastreboff[7]的耳鳴神經生理學模型理論認為,耳鳴信號在激活了邊緣系統后,一方面加強了其對耳鳴信號的感知和關注,另一方面也使其產生不良情緒。這種令人厭煩的信號在中樞被記憶并存儲,久之,耳鳴與不良情緒間形成條件反射并在中樞不斷強化,最終形成惡性循環。該中樞機制可以很好得解釋為什么在臨床上很多慢性耳鳴患者常常伴有失眠、恐慌、抑郁等消極情緒和行為反應。

耳鳴高響度組焦慮、抑郁發病率高于中低響度組,這說明了耳鳴本身存在一定的病理基礎,并且耳鳴噪聲嘈雜煩人,在一定程度上影響了患者的生活質量,從而增加了患者的負性情緒。這也提醒我們,在對耳鳴患者進行心理疏通的同時,對于耳鳴響度較大的患者應同時進行輔助治療,如掩蔽治療或者藥物治療等來降低耳鳴響度,從而改善患者對于耳鳴聲音的不適感,提高對耳鳴的耐受程度,減少耳鳴聲音對患者睡眠的影響,進而緩解焦慮、抑郁情緒。

本研究顯示睡眠障礙是焦慮、抑郁癥狀的危險因素,焦慮、抑郁癥患者的睡眠障礙評分要顯著高于無焦慮、抑郁癥狀的耳鳴患者,且焦慮同時伴有抑郁的耳鳴患者睡眠障礙評分要顯著高于僅焦慮或僅抑郁的患者。入睡困難、睡眠淺等自主神經反饋可以影響邊緣系統和大腦皮層的活動,間接地影響患者的心理感受。由于這種自主神經活動引起的心理感受通常是不愉快的,它又可以進一步強化耳鳴引起的不良心理感受。睡眠、焦慮和抑郁3種因素與耳鳴之間相互影響、相互促進,形成惡性循環。所以改善睡眠是治療耳鳴的一個重要環節。

綜上所述,耳鳴患者中焦慮、抑郁、睡眠障礙有較高的發病率,女性、急性病程、高響度、睡眠障礙是焦慮發病危險因素;慢性病程、高響度、睡眠障礙是抑郁發病的危險因素。在我們的臨床實踐中要非常關注耳鳴患者是否存在精神心理障礙和睡眠異常,并且針對精神心理癥狀和睡眠情況予以適當的改善睡眠措施、精神類藥物治療和周到的安慰及心理干預,才能更好地緩解耳鳴患者的癥狀、提高療效和改善預后。

[1]中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志編輯委員會耳科專業組.2012耳鳴專家共識及解讀[J].中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2012,47(9):709-712.

[2]Zirke N,Seydel C,Arsoy D,et al.Analysis of mental disorders in tinnitus patients performed with Composite International Diagnostic Interview[J].Qual Life Res,2013,22(8):2095-2104.

[3]俞晴,宋為明,馬芙蓉,等.186例耳鳴患者的臨床特征研究[J].中華耳科學雜志,2007,5(3):239-243.

[4]Buysse D J,Reynolds C F,Monk T H,et al.The Pittsburgh Sleep Quality Index:a new instrument for psychiatric practice and research[J].Psychiatry Res,1989,28(2):193-213.

[5]王曉慧,孫家華.現代精神醫學[M].北京:人民軍醫出版社,2002: 152-156.

[6]Shi YB,Martin,Jennifer E,et al.Tinnitus overview[J].Seminars in hearing,2014,35(20):65-73.

[7]Jastreboff P J,Jastreboff M M.Tinnitus retraining therapy[J]. Prog Brain Res,2007,166(5):415-423.

[8]王志會,王臨虹,齊士格.中國老年人慢性便秘睡眠障礙和嗅覺異常狀況調查[J].中華老年醫學雜志,2013,32(7):786-789.

[9]Kim H J,Kim J H,Park K D,et al.A survey of sleep deprivation patterns and their effects on cognitive functions of residents and interns in Korea[J].Sleep Med,2011,12(4):390-396.

[10]Yallg X,Fmnklin S,Richard G H,et al.Gender differences in social anxiety disorder:results from the national epidemiologic sample on alcohol and related conditions[J].Anxiety Disorder,2012,26(1):12-19.

[11]Proverbio A M,Brignone V,Matarazzo S,et al.Processing valence and intensity of infant expression:The roles of expertise and gender[J].Scand J Psychol,2007,48(6):477-485.

[12]Hankin B L,Abramson L Y.Development of gender different in depression:an elaborated cognitive vulnerability-transactional stress theory[J].Psychological Bulletin,2001,127(6):773-796.

[13]袁加錦,汪宇,鞠恩霞,等.情緒加工的性別差異及神經機制[J].心理科學進展,2010,18(12):1899-1908.

Risk factors of anxiety and depression in patients with tinnitus

YAO Jie,XU Yaping.

Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058,China

Objective To investigation the risk factors of anxiety and depression in patients with tinnitus. Methods A total of 260 patients complaining of tinnitus were recruited.The tinnitus general questionnaire,Pittsburgh sleep quality index (PSQI)and Self-Rating Anxiety Scale(SAS)and Self-Rating Depression Scale(SDS)were surveyed in patients. Results The incidence of sleep disorder,anxiety and depression in patients with tinnitus was 48.5%,14.6%and 16.2%,respectively.There were 51.6%patients with daytime dysfunction,in which only 5.0%patients took sleeping pills.PSQIs in anxiety with depression patients were higher than those in patients with anxiety or depression alone,and in patients without anxiety and depression(P<0.05). Conclusion The prevalence of anxiety and depression especially sleep disorder is high in tinnitus patients.The risk factors of anxiety in tinnitus patients include female sex,acute courses of disease,high loudness tinnitus and sleep disorders.The risk factors of depression in tinnitus patients are chronic courses of disease,high loudness tinnitus and sleep disturbance.

Tinnitus Sleep disorders Anxiety Depression

2014-08-08)

(本文編輯:嚴瑋雯)

310058 杭州,浙江大學醫學院(姚潔為在職研究生,現在在浙江省新華醫院工作);浙江大學醫學院附屬第一醫院耳鼻喉科(徐亞萍)

徐亞萍,E-mail:1458945390@qq.com