不同劑量注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療病毒性肝炎的效果觀察

李偉健 吳銳城 李 穎

廣東省普寧市人民醫院感染科,廣東普寧 515300

不同劑量注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療病毒性肝炎的效果觀察

李偉健 吳銳城 李 穎

廣東省普寧市人民醫院感染科,廣東普寧 515300

目的 探討不同劑量注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療病毒性肝炎的臨床效果。方法 擇取2010年8月~2014年9月本院收治的病毒性肝炎患者60例,將其隨機分為對照組和實驗組,兩組均接受常規治療,對照組施以1000 mg注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸,實驗組給予2000 mg注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸,行靜脈滴注,觀察兩組的臨床治療效果。結果 實驗組總有效率為96.67%,明顯高于對照組的76.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。實驗組血清總膽紅素(TBiL)、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、堿性磷酸酶(ALP)、谷氨酰轉肽酶(GGT)水平顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);治療期間,兩組均未出現明顯不良反應。結論 于常規治療的基礎上對病毒性肝炎患者推行丁二磺酸腺苷蛋氨酸療法,可改善預后,臨床上應引起足夠重視。

常規治療;丁二磺酸腺苷蛋氨酸;病毒性肝炎;臨床療效;安全性

據流行病學調查發現,慢性病毒性肝炎易與肝內膽汁淤積合并,多顯現高膽紅素血癥,具有較多的并發癥,且病程相對較長,若處理不及時,極易發展為肝衰竭,威脅患者生命安全。目前,有報道表明,臨床上,病毒性肝炎尚缺乏特效性藥物治療,以往免疫調節、抗病毒等常規治療效果欠佳。丁二磺酸腺苷蛋氨酸在緩解肝纖維化、增強機體免疫力等方面可獲得較滿意的療效,值得臨床積極借鑒[1]。為了深入探究常規治療下配合不同劑量丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療病毒性肝炎的療效及安全性,本文主要對本院收治的60例病毒性肝炎患者進行平行對照研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇本院2010年8月~2014年9月收治的病毒性肝炎患者60例為研究對象,采用隨機平行對照法將其隨機分為對照組和實驗組各60例,對照組中男性20 例,女性 10 例;年齡 28~64 歲,平均(45.35±2.47)歲;病程 3~15 年,平均(10.23±1.03)年。實驗組中男性18 例,女性 12 例;年齡 20~66 歲,平均(46.78±2.87)歲;病程 3~16 年,平均為(11.67±1.32)年。兩組患者的性別、年齡、病程等基數資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準

①符合《病毒性肝炎的診斷標準》的有關標準[2];②均經影像學檢查證實為病毒性肝炎,臨床多表現為皮膚瘙癢、厭食、乏力、惡心等;③凝血酶原時間(Pt)延長時間≤5 s,血清總膽紅素(TBiL)>171 μmol/L;HBeAg呈陽性。

1.3 排除標準

①特征人群,包括準備妊娠或妊娠、哺乳期婦女;②乙型肝炎病毒標志物呈陽性,但經血清學、肝功能檢測確診因非病毒感染、肝炎病毒重疊感染等誘發的隱型肝炎、慢性肝炎者;③黃疸、繼發性或原發性心腦血管及神經系統、腎、肺、血液系統、內分泌疾病者;④言語、精神障礙者。

1.4 方法

治療前,兩組均接受常規治療,主要包括行還原型谷胱甘肽、甘草酸二銨、維生素K1、門冬氨酸鉀鎂等。在此基礎上,對照組施以1000 mg注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸(生產企業:Hospira S.P.A;批準文號:9H0802400; 規格:0.5 g)+250ml 5%葡萄糖注射液,行靜脈滴注,40~60滴/min,1 次/d;實驗組給予 2000 mg注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸+250ml 5%葡萄糖注射液,行靜脈滴注,40~60滴/min,1次/d。兩組行8周的維持治療后觀察臨床療效。

1.5 觀察指標

觀察兩組的臨床治療效果及不良反應發生情況,并分析肝功能變化情況,其中TBiL主要采用SECOMAM公司生產的半自動生化分析儀(BASIC型)及其相配套試劑盒并借助帶血清空白的終點法進行檢測,丙氨酸氨基轉移酶(ALT)應用德國羅氏公司生產的快速全自動干式生化分析儀(Reflotron plus型)行干式法檢測,堿性磷酸酶(ALP)、谷氨酰轉肽酶(GGT)分別行BCIP/NBT比色法、Szasz法檢測。

1.6 療效評判標準

以《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》[3]為依據,行臨床療效評定。治愈:于療程完畢后,黃疸全部消退;與治療前比較,血清TBiL降低>95%;ALT恢復正常,臨床主要癥狀完全消失。好轉:與治療前比較,TBiL降低>70%,ALT下降>50%;臨床主要癥狀部分消失。無效:ALT無顯著性變化,TBiL較治療前降低<20%;臨床主要癥狀無顯著性變化。總有效率=(治愈+好轉)例數/總例數×100%。

1.7 統計學方法

應用SPSS 19.0統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,行 t檢驗,計數資料行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

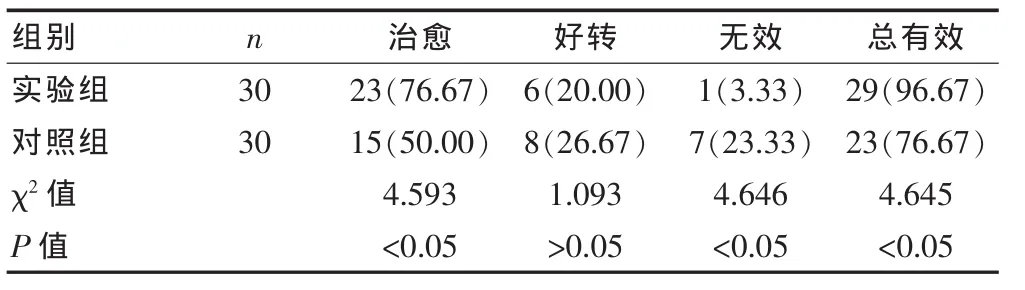

2.1 兩組臨床療效的比較

實驗組總有效率為96.67%,低于對照組的76.67%,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組臨床療效的比較[n(%)]

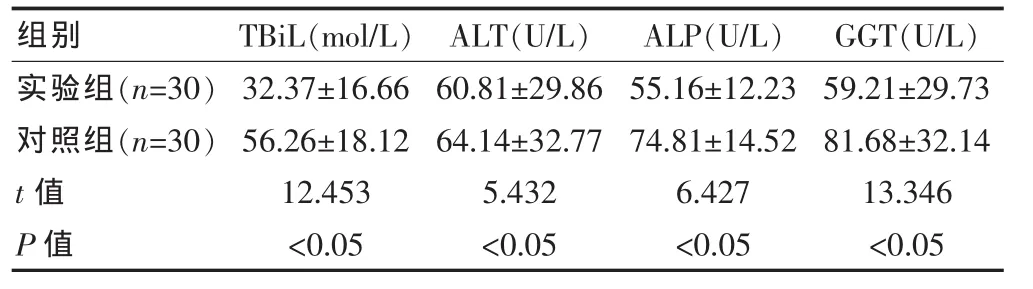

2.2 兩組肝功能指標的比較

實驗組 TBiL、ALT、ALP、GGT 水平均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組肝功能指標的比較(±s)

表2 兩組肝功能指標的比較(±s)

組別 TBiL(mol/L)ALT(U/L)ALP(U/L)GGT(U/L)實驗組(n=30)對照組(n=30)t值P值32.37±16.66 56.26±18.12 12.453<0.05 60.81±29.86 64.14±32.77 5.432<0.05 55.16±12.23 74.81±14.52 6.427<0.05 59.21±29.73 81.68±32.14 13.346<0.05

2.3 不良反應發生情況

治療期間,兩組均未出現明顯的不良反應。

3 討論

據有關調查發現,近幾年,病毒性肝炎患病率呈逐漸上升趨勢,且易引起肝內膽汁淤積,病理機制較為復雜,目前尚未完全清晰,可能與肝細胞功能及膜結構改變、肝細胞胞質病變、膽汁酸轉移至毛細膽管下降、Na+-K+-ATP酶活性下降、微管功能紊亂等因素相關[4]。在臨床上,以往多予以抗病毒等常規治療,但其療效欠佳,而隨著醫療水平的不斷發展,有研究證實,丁二磺酸腺苷蛋氨酸在病毒性肝炎治療中具有至關重要的應用價值,臨床確切,安全性高,值得積極借鑒[5]。有學者通過對66例重型病毒性肝炎高膽紅素血癥患者進行平行對照研究,均接受門冬氨酸鉀鎂、還原型谷胱甘肽、甘草酸二銨等綜合治療,并行不同劑量丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療,結果提示,高劑量(2000mg)組總有效率達96.90%,而低劑量組(1000mg)僅達84.80%,充分提示對重型病毒性肝炎高膽紅素血癥患者推行大劑量丁二磺酸腺苷蛋氨酸療法,可改善其病情,保證其生活質量,值得臨床積極推廣[6]。本文研究結果提示,實驗組總有效率及肝功能改善情況均優于對照組(P<0.05),充分證實大劑量丁二磺酸腺苷蛋氨酸治療病毒性肝炎患者臨床療效確切,安全性高,這與上述結論一致。

究其根源,丁二磺酸腺苷蛋氨酸作為一種生理活性分子,可于人體組織及體液中留存,肝臟屬于蛋氨酸代謝及丁二磺酸腺苷蛋氨酸合成的關鍵場所;而體內丁二磺酸腺苷蛋氨酸代謝途徑主要包括三條,即脫羧基聯合氨丙基轉移、轉硫基、轉甲基作用[7-8]。有學者表示,基于轉甲基作用下,可誘導肝細胞膜中膽固醇/磷脂比值下降,促使Na+-K+-ATP酶活性增強,并引起肝細胞膜流動性上升,進而提高膽汁流速,在肝內膽汁淤積防治中具有重要的應用效果[9]。在轉硫基作用下,可增加含硫化合物(如牛磺酸、半胱氨酸、谷胱甘肽等)生成,誘導肝臟解毒能力增強。而氨丙基與脫羧基轉移可引起多聚胺合成增加,保證肝細胞再生能力[10]。此外,丁二磺酸腺苷蛋氨酸對腫瘤壞死因子表達具有一定的抑制作用,能促進其水平下降,緩解肝內膽汁淤積,避免肝細胞損害。目前最新研究顯示,外源性補充丁二磺酸腺苷蛋氨酸可提高其生物利用度,促使其內源性水平早日恢復,在消退黃疸、恢復肝功能等方面應用意義重大,值得臨床積極借鑒[11-12]。

綜上所述,丁二磺酸腺苷蛋氨酸對改善病毒性肝炎患者預后具有十分重要的應用意義,值得臨床進一步推廣。

[1]龐玉娜.思美泰聯合復方丹參治療重度黃疸型病毒性肝炎療效觀察[J].齊齊哈爾醫學院學報,2013,34(9):1324-1326.

[2]中華醫學會傳染病與寄生蟲病學分會、肝病學分會.病毒性肝炎的診斷標準[J].中西醫結合肝病雜志,2001,11(1):56-60.

[3]孫傳興.臨床疾病診斷依據治愈好轉標準[M].北京:人民軍醫出版社,2002:129-134.

[4]鄒敏,楊勇瓊,徐輝,等.凱時聯合思美泰治療慢性病毒性肝炎高膽紅素血癥觀察[J].現代臨床醫學,2013,39(1):11-13.

[5]李紹佐,王秋景.苦黃注射液聯合思美泰治療慢性乙型病毒性肝炎的療效觀察[J].中國慢性病預防與控制,2013,21(5):617-618.

[6]馮建德.苦參堿聯合丹參液治療病毒性肝炎重度黃疸的療效觀察[J].中國當代醫藥,2010,17(22):79-80.

[7]張文亮,吳萍,王寧,等.2006~2012年天津市住院精神病患者病毒性肝炎感染狀況調查[J].山東醫藥,2014,54(12):85-86.

[8]張勤良,關琪.干擾素輔助治療病毒性肝炎引發肝癌患者的Meta分析和系統評價[J].中國生化藥物雜志,2014,(3):68-73.

[9]蔣鵬,鄧勇,樊海寧,等.甲基強的松龍治療黃疸型病毒性肝炎臨床療效觀察[J].山東醫藥,2013,53(20):71-73.

[10]齊明華,周斌,蘇梅蕾,等.艾司西酞普蘭干預干擾素治療慢性丙型病毒性肝炎引發的精神癥狀[J].南方醫科大學學報,2013,33(7):1012-1016.

[11]王麗佳,江宇泳,王鵬,等.戊型病毒性肝炎相關性再生障礙性貧血3例及文獻復習[J].胃腸病學和肝病學雜志,2013,22(10):1046-1050.

[12]佟小非,尤紅.IL-28B基因多態性對干擾素治療丙型病毒性肝炎應答的影響[J].首都醫科大學學報,2012,33(3):334-337.

Efficacy observation of different doses of ademetionine1,4-butanedisulfonate for injection in treatment of viral hepatitis

LI Wei-jian WU Rui-cheng LI Ying

Department of Infection,People′s Hospital of Puning City in Guangdong Province,Puning 515300,China

ObjectiveTo investigate the efficacy of different doses of ademetionine1,4-butanedisulfonate for injection in treatment of viral hepatitis.Methods60 patients with viral hepatitis treated in our hospital from August 2010 to September 2014 were selected,and were randomly divided into control group and experimental group,30 cases in each group,routine treatment was given to the two groups,while the control group was given with 1000 mg ademetionine1,4-butanedisulfonate for injection,experimental group were taken with 2000 mg ademetionine1,4-butanedisulfonate for injection.Clinical therapeutic effect of the two groups was compared.ResultsThe total effective rate in experimental group was 96.67%,higher than 76.67%in control group,the difference was significant(P<0.05).TBIL,ALT,ALP,GGT level in experimental group was lower than that in the control group,the difference was significant(P<0.05).There was no significant adverse reaction occurred between the two groups.ConclusionOn the basis of conventional treatment,ademetionine1,4-butanedisulfonate for injection therapy in patients with viral hepatitis may improve the prognosis,should pay attention in clinic.

Routine treatment;Ademetionine1,4-butanedisulfonate for injection;Viral hepatitis;Efficacy;Safety

R512.6

A

1674-4721(2015)02(a)-0091-03

2014-12-02 本文編輯:郭靜娟)