蠕滑堆積體穩定性分析及治理研究

肖 培 偉, 雷 厚 斌

(國電大渡河枕頭壩水電建設有限公司,四川 樂山 614700)

?

蠕滑堆積體穩定性分析及治理研究

肖 培 偉,雷 厚 斌

(國電大渡河枕頭壩水電建設有限公司,四川 樂山614700)

摘要:枕頭壩一級水電站1#堆積體位于壩址區左岸下游岸坡地段,距離壩址140 m,為一覆蓋層內部早期蠕滑形成的堆積體,在廠房尾水渠局部開挖或坡腳洪水淘刷后遇暴雨或地震等不利外因可能會引起邊坡局部或整體失穩。通過對堆積體地質條件、堆積體成因、穩定性等進行分析,采取混凝土抗滑樁及擋墻、預應力錨索錨固、排水和保護等施工治理措施,達到了治理堆積體的目的,防止了堆積體失穩對尾水渠造成的淤堵,能夠保證電站長期安全運行,其采取的治理措施可為類似堆積體穩定性分析及治理提供借鑒。

關鍵詞:蠕滑;堆積體;穩定性;治理;研究;枕頭壩一級水電站

1概述

枕頭壩一級水電站壩址處控制流域面積為73 057km2,多年平均流量為1 360m3/s。電站采用堤壩式開發,河床式廠房,正常蓄水位高程624m,最大壩高86.5m,正常蓄水位以下庫容0.435億m3,水庫總庫容0.469億m3。其開發任務為發電,兼顧下游用水。枕頭壩工程規模為大(2)型,設計洪水標準為百年一遇,流量9 800m3/s,校核洪水標準為千年一遇,流量10 800m3/s。

1#堆積體位于枕頭壩一級水電站壩址左岸下游約140m處,樁號壩縱0+140~0+400,為一覆蓋層內部早期蠕滑形成的堆積體。由于該堆積體處于電站尾水渠位置,其失穩將造成尾水渠淤堵而影響電站的安全運行,因此,需對其進行穩定性分析及必要的處理。

2地質條件及成因分析

2.1地形條件

1#堆積體位于壩址區左岸下游岸坡地段,樁號壩縱0+140~0+400,為一覆蓋層內部早期蠕滑形成的堆積體,其底部分布高程位于河床水邊線以下3~5m范圍,頂部高程為740m,在平面上呈不規則扇形狀,上部窄,下部寬,堆積體前緣沿S306公路線長240m,垂直河流方向最大寬度達180余m,堆積體區域面積約1.9萬m2,厚15~35m,總方量約65萬m3。堆積體內無沖溝發育,地形坡度較陡,從河床至后邊緣平均坡度為

38°,S306公路以上坡度一般為44°~48°,上游側650m高程以上坡度可達55°,并在后緣形成一個高1~3m的覆蓋層陡坎(滑坡壁),堆積體后緣以上則為早期河流階地(Ⅳ級階地)形成的一個緩坡。據鉆孔和平硐勘探揭示,該堆積體在605m高程上水平深度>30m,組成物質以河床階地堆積的砂卵礫石層夾大孤石、塊石為主,礫石以細礫為主,砂層多為中粗砂,致使堆積體內部粘結力弱。在平硐施工中塌方十分嚴重,成硐困難,硐口邊坡及硐內巖體穩定性差。位于600~680m高程坡段上的PD-2、PD-3號平硐和ZK~14號鉆孔揭示,該處堆積體水平方向厚19~40m,鉛直方向厚22.7~35m,周圍殘坡積層厚度亦在10m以上,堆積體后緣外側以階地堆積為主的砂卵礫石層則更厚;據ZK-22、ZK-49號鉆孔揭露,堆積體后緣外側由早期階地所形成的覆蓋層最大厚度分別達70.4m和70.7m。其中地表主要為殘坡積層,下部以河流階地堆積物和崩塌塊石為主,結構較松散。

2.2堆積體成因

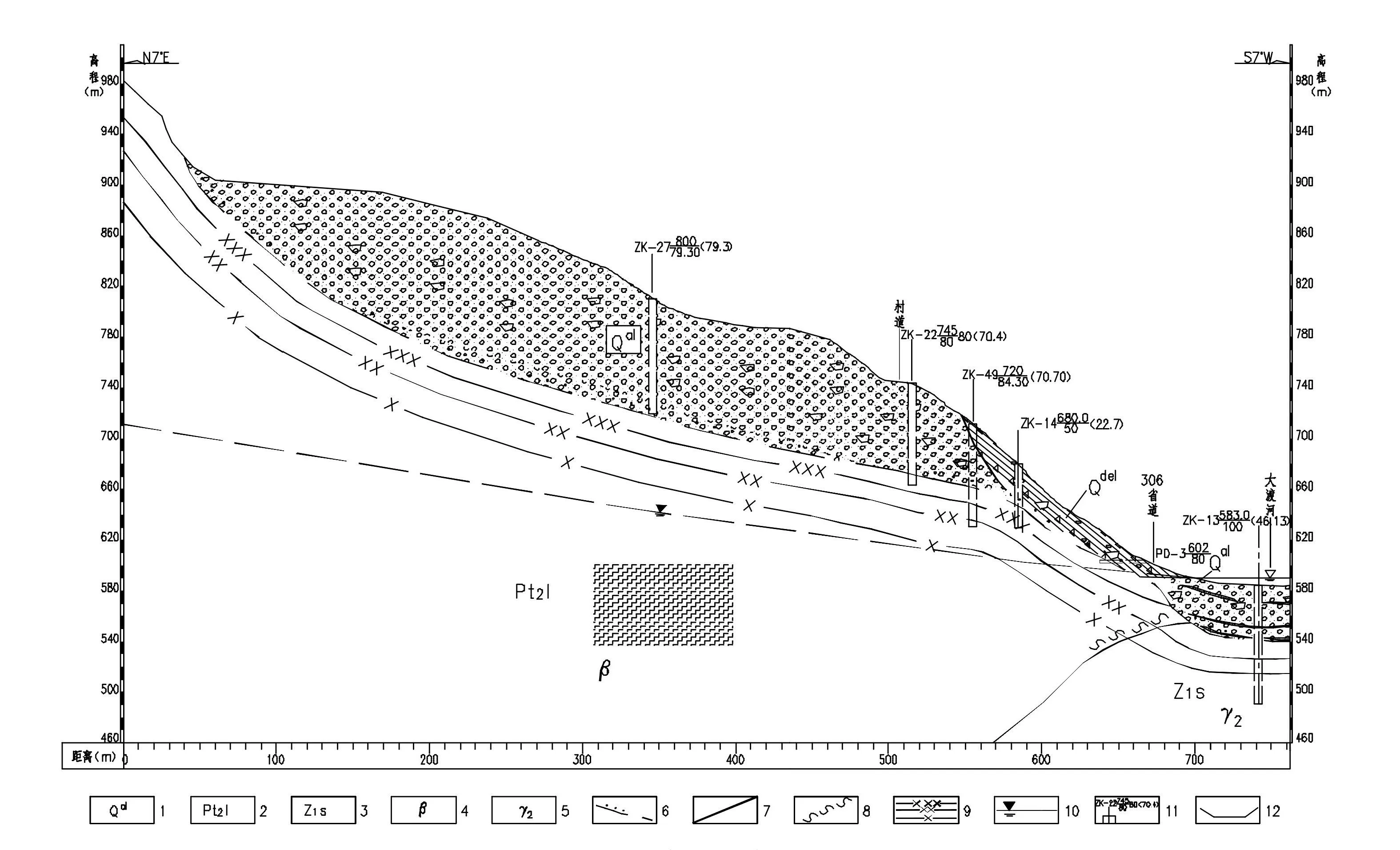

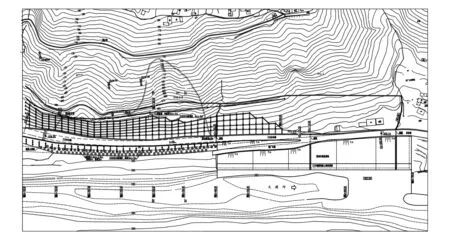

1.第四系河床砂卵石層;2.前震旦系爛包坪組;3.震旦系下統蘇雄組;4.爛包坪組玄武巖;5.蘇雄組花崗巖;6.覆蓋層與基巖分界線;7.地層分界線;8.軟弱夾層;9.強、弱、微風化下限;10.地下水位線;11.鉆孔及編號。圖1 1#堆積體工程地質剖面圖

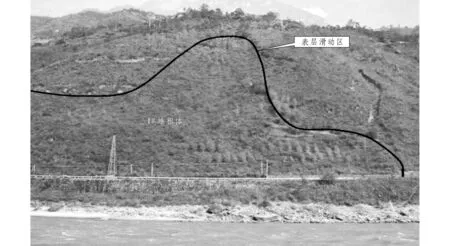

圖2 1#堆積體示意圖

經地質測繪調查得知,該堆積體形成于深厚覆蓋層內部,即堆積體邊界以外至900m高程區域仍被大范圍的河流階地及少量殘坡積堆積物所覆蓋。物質組成中,以砂卵礫石層為主體,其中砂層呈透鏡狀分布。在堆積體中部至前緣一帶,除地形坡度略比上、下游邊界外側稍陡外,地形走向并無明顯差異,而堆積體中后部在地形上與外圍地形的差別則很明顯,不僅地面坡度陡,在地形走向上差別也較大,并在后緣邊界形成覆蓋層小陡坎,且在陡坎以外的地形坡度及走向上又與周圍地形特征融為一體(圖1、2)。綜上所述,該堆積體組成物質主要為早期河流階地堆積物及后期殘坡積物。物質組成以中粗砂、卵礫石為主,夾部分碎石、大塊石及少量粉砂質粘土;砂卵礫石含量占60%以上。因此,從物質結構上看,具有結構較為松散、內部粘結力弱、坡體整體穩定性較差的特點,在此物質組成和結構基礎上,由于早期河床不斷下切形成臨空面,在其它外部因素(如暴雨和地震)作用下,其表層土體產生了短距離蠕動后形成了如今的地形上特征明顯、而滑移距離又很短的堆積體。

3堆積體穩定性分析

3.1整體穩定性評價

目前,除在后緣見到一個高2~3m的覆蓋層陡壁外,坡面上未發現明顯的后期變形和失穩破壞現象。經地表觀察,堆積體后緣陡壁上分布的砂卵礫石層已有鈣泥質半膠結跡象,說明距今已穩定了相當長的一段時期,因此可以認為,在自然條件下,坡體整體處于基本穩定狀態。但由于坡體地形較陡,內部物質結構較松散,經分析后認為:整體穩定的安全富裕度不大。

(1)計算剖面巖土體物理力學參數取值。

為獲得該堆積體內部巖土體的物理力學參數,在PD-2、PD-3勘探平硐中取樣3組進行室內中型直剪試驗和物理性質試驗,其成果見表1。

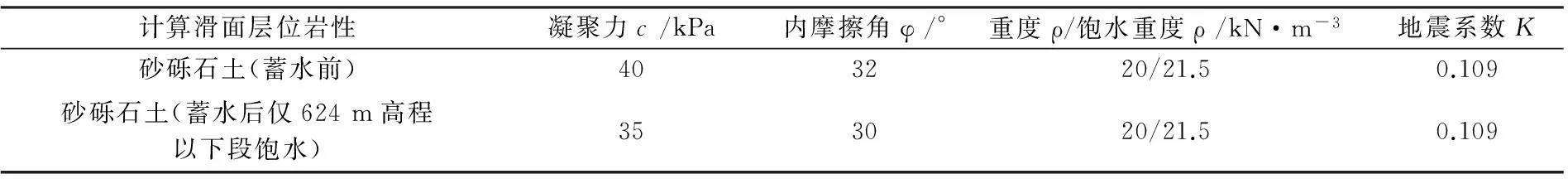

表1 1#堆積體礫石土物理力學試驗成果表

考慮到取樣地點距河水邊較近,覆蓋層物質主要以細顆粒的砂礫石為主,試驗粒徑大多在10mm以下,因此,獲得的物理力學參數值偏低,只能代表坡體中的局部地段。而根據地形坡度和下伏基巖面坡度均較陡的情況分析,其在經受了5·12汶川大地震的(對本區的影響烈度為Ⅵ度)波及影響后,邊坡面上仍未見到新的變形拉裂等異常現象,因此,經綜合分析后認為:1#堆積體綜合內摩擦角應較試驗值高。結合其它工程經驗,筆者提出的物理力學參數建議值見表2。

(2)邊坡穩定性計算及評價。

采用傳遞系數法并考慮坡體自重、滲透力、浮托力等荷載及各個滑塊不同抗剪強度參數的影響,根據邊坡可能遇到的工況擬定的計算工況為:

a.持久工況:采用基本組合設計;

b.短暫工況:正常運行期遇特大暴雨飽和,但排水通暢,不考慮動水壓力,考慮的荷載主要有自重和地下水壓力,容重為飽和容重;

c.偶然工況:正常運行期遭遇Ⅶ度地震,采用偶然組合設計,經設計方面計算的邊坡各剖面整體穩定安全系數見表3。

表2 1#堆積體穩定性計算物理力學參數建議取值表

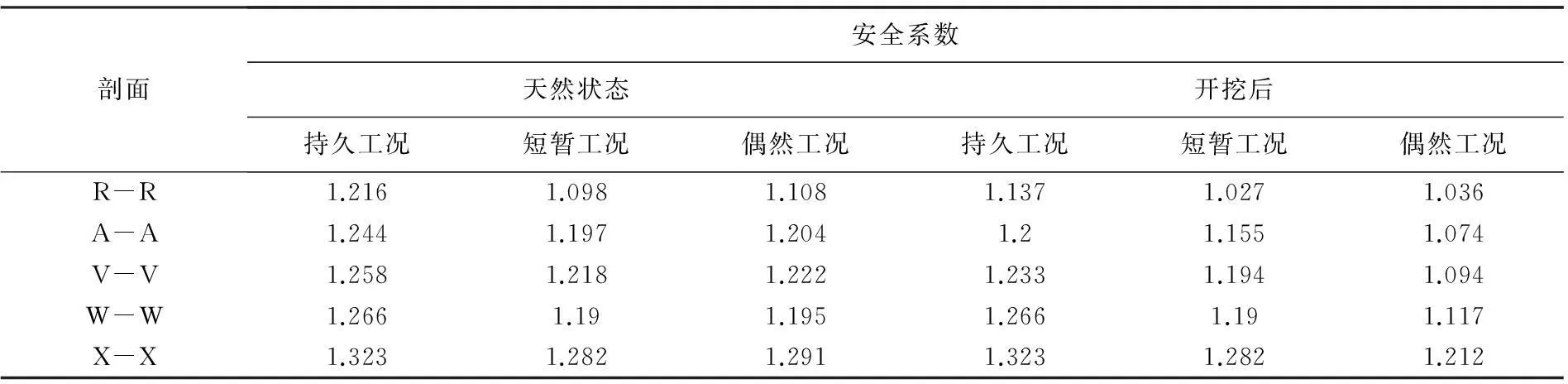

表3 1#堆積體邊坡穩定性計算成果表

由表3可知,在天然狀態下,邊坡各剖面基本處于穩定狀態,既使在偶然工況條件下,邊坡仍處于穩定狀態,尤其是其已經受了“5.12”汶川地震和“4.20”蘆山地震的考驗(影響烈度均為Ⅵ度),但安全富裕度偏小。在邊坡開挖后,其安全系數進一步降低,其中,R-R剖面在3種工況下均不能滿足規范要求;加之該邊坡屬于近壩邊坡,須進行系統的噴錨和抗滑支擋處理。

3.2局部穩定性評價

由上述可知,1#堆積體目前整體處于穩定狀態,但對后緣地表形成的小陡坎進行分析得知,該坡體淺表層曾經產生過短距離滑動和變形。經調查,未見到繼續加速發展的痕跡,分析認為:該堆積體表層處于穩定狀態。

4治理措施研究

4.1加固處理原則

1#堆積體邊坡工程治理的目標是:在電站運行期間,確保堆積體邊坡穩定。為達到以上防治目標,防治工程應遵循以下原則:

(1)治理措施實施后,危巖體不發生大體積的垮塌而破壞水工建筑物并保證河道的暢通。

(2)治理措施實施后,周邊電站的運行人員、交通安全能得到保證。

(3)在現有技術條件下,防治工程應做到技術成熟先進,施工簡便易行,措施安全可靠,同時應便于今后的檢查與維修,而且經濟上合理。

4.2加固處理方案的擬定

邊坡治理的常用措施主要有卸載、支擋、加固、置換、防護和排水。由于堆積體邊坡上部高陡且上部有鄉村及道路而不宜進行卸載開挖,因此,支擋(擋墻、抗滑樁等)顯然比較適用于該堆積體邊坡,故對中、下部結合尾水渠邊墻、進廠公路、S306復建公路對邊坡進行支擋并設置抗滑樁;預應力錨索加固等措施效果亦明顯;防護和排水對影響堆積體安全的地表水入滲的影響有較大作用,能有效防止堆積體受外部作用引起的失穩。勘探表明:堆積體內部地下水低平,內部無需設置專門的排水措施。

根據1#堆積體覆蓋層邊坡的特點,最終決定的施工方案為:采用擋墻、抗滑樁、預應力錨索、排水及防護等工程措施進行綜合治理。

4.3邊坡加固處理范圍的確定

根據以上計算結果,1#堆積體邊坡的整體穩定基本滿足要求;1#堆積體后緣覆蓋層整體基本穩定,不需要進行加固;部分剖面穩定性不能夠滿足要求,需要進行加固。針對以上各剖面的穩定性進行了加固處理措施的布置。

4.4加固處理設計

(1)混凝土抗滑樁及擋墻。

在老S306公路平臺603m高程共布置了抗滑樁2排,87根,樁深35~40m,中心間距為6m。混凝土抗滑樁布置在上部擋墻基礎高程,可抵抗堆積體邊坡剩余下滑力。

擋墻的設置主要考慮結合尾水渠邊墻、進廠公路、S306復建公路設置。上部擋墻為進廠公路上擋墻,擋墻基礎底高程為602~607m,頂高程為614~624m,擋墻高12~17m,在擋墻基礎下部設置了混凝土抗滑樁,上部形成承臺作為擋墻基礎;下部擋墻既為尾水渠邊墻,也為進廠公路下擋墻,擋墻底部開挖高程為560~582m,頂部高程為進廠公路(高程602m),擋墻高度為18~40m,尾水渠段前段擋墻基礎均為基巖,下游段擋墻高度為18m,基礎為覆蓋層。為滿足承載力要求,在擋墻底部設置了混凝土承臺樁。

(2)預應力錨索錨固。

為解決邊坡各剖面620m高程以上的堆積體局部穩定問題,即計算最大下滑力3 000~4 500kN,在邊坡高程620m以上采用2 000kN級預應力錨索錨固,按4m×4m布置,可解決下滑力約2 600kN,共布置錨索425根。

(3)排水與保護。

邊坡地下水低平,排水主要考慮對擋墻、堆積體邊坡表面進行坡面排水,從而將地表滲入水盡快排出;保護措施主要為對邊坡進行表面防護,防止出現淺層滑動與坍塌。

5加強處理后的堆積體邊坡穩定情況

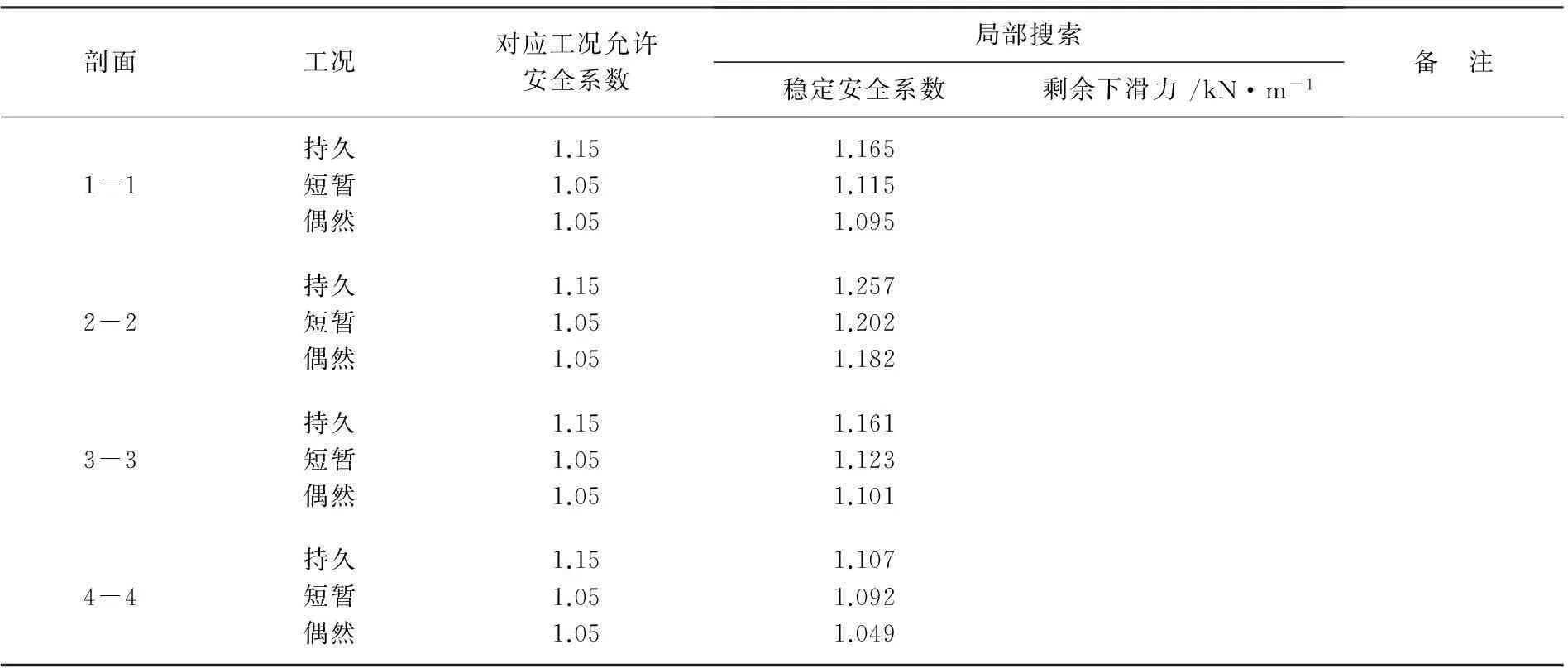

采用擋墻、抗滑樁、預應力錨索、排水及防護等工程措施進行處理后,對于從高程620~590m(大渡河邊,含1#堆積體)局部滑動剪出、整體滑動的部位,擋墻、抗滑樁、預應力錨索、排水及防護等工程措施均產生了相應的抗滑作用,安全系數滿足規程規范要求(圖3、4)。

圖3 左岸1#堆積體邊坡加固處理平面圖

圖4 左岸1#堆積體邊坡加固處理剖面圖

預應力錨索及固結灌漿提高了堆積體內部參數,經處理后,上部(高程620m以上)安全系數滿足要求(表4)。620m高程以上地形相對平緩,暴雨、地震等外力情況下目前均沒有出現滑移跡象,土體物理力學參數相對較高。

由表4可知,計算出的穩定安全系數可以滿足規程規范要求。

6邊坡監測

(1)堆積體監測點的布置。

在1#堆積體上設置了4個監測斷面,共布置了9個表面觀測墩、9個測斜管、4個水位觀測孔和17臺錨索測力計,水位孔采用電測水位計觀測。另外,選取了4個抗滑樁進行監測,布置了鋼筋計24支,土壓力計8支,滲壓計4支。

(2)堆積體監測情況。

左岸1#堆積體邊坡工程治理于2012年11月完工。邊坡自2011年2月開始穩定監測以來,抗滑樁應力無異常變化;滲壓計無滲透水壓力;多點位移計實測相對位移量較小,無異常變化;在抗滑樁體內埋設的監測儀器數據正常,各監測斷面錨索測力計實測預應力月變量變化較小,錨固力變化趨勢平穩,未見錨固力陡升及陡降的情況。

表4 左岸1#堆積體邊坡安全系數計算統計表(加固處理后)

從現有觀測數據看,未出現異常突變情況,目前邊坡處于穩定狀態。

7結語

枕頭壩一級水電站1#堆積體位于壩址區左岸下游岸坡地段,距離壩址140m,為一覆蓋層內部早期蠕滑形成的堆積體,在廠房尾水渠局部開挖或坡腳洪水淘刷、遇到暴雨或地震等不利外因時可能會引起邊坡局部或整體失穩。筆者通過對堆積體地質條件、堆積體成因、穩定性等進行分析,采取混凝土抗滑樁及擋墻、預應力錨索錨固、排水和保護等施工治理措施,截止到目前,根據對監測數據進行分析得知,邊坡處于穩定狀態,達到了治理堆積體的目的,能夠防止堆積體失穩對尾水渠造成的淤堵,保證了電站長期安全運行,其所采取的治理措施可為類似堆積體穩定性分析及治理提供借鑒。

肖培偉(1980-),男,重慶人,黨委書記兼副總經理,高級工程師,碩士,從事水電工程建設技術與管理工作;

雷厚斌(1983-),男,重慶市人,副處長,工程師,工程碩士,從事水電工程建設技術與管理工作.

(責任編輯:李燕輝)

收稿日期:2015-10-15

文章編號:1001-2184(2015)06-0101-06

文獻標識碼:B

中圖分類號:TV223;TV221;TV7

作者簡介: