經濟增長、社會保障和儲蓄的互動性關系研究

孔杏

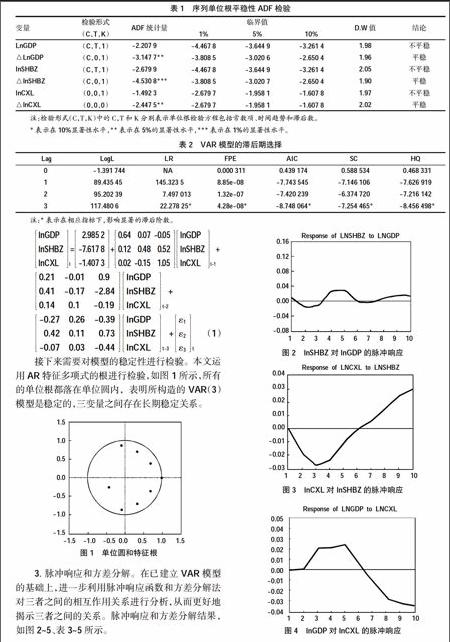

摘 要:采用向量自回歸模型、向量誤差修正模型以及脈沖響應和方差分解方法,對經濟增長、社會保障和儲蓄的互動性關系進行實證研究。結果表明,從長期看,經濟增長對社會保障有巨大的影響,但影響的方向存在不確定性,同時,經濟增長也會促使儲蓄率的上升。社會保障對儲蓄率有顯著的促進作用,當社會保障轉移收入提高,儲蓄率也有相應增長,而儲蓄率的上升并沒有對經濟增長起到促進作用。此外,向量誤差模型也表明經濟增長、社會保障和國民儲蓄率都受到自身滯后期的影響。

關鍵詞:經濟增長;社會保障;儲蓄;VEC模型;IRF

中圖分類號:C812 ? ?文獻標識碼:A ? 文章編號:1003-3890(2015)01-0031-06

一、引言

隨著經濟的高速增長,我國國民儲蓄率也在不斷上升。城鄉居民銀行儲蓄余額由1990年的7 119.6億元增加到2012年的399 551億元,年均增長20%,是同期GDP年均增長率的1.3倍,速度驚人。根據2013年中國統計年鑒中的數據可計算得到,2012年整個國民經濟的儲蓄率達到了50.5%。消費和儲蓄是伴生的,屬于同一事物的兩個側面,由于消費需求是社會總有效需求的最主要部分,過高的儲蓄必然會導致過低的消費,過低的消費需求不利于推動經濟的增長。

大量關于中國高儲蓄現象的研究文獻中,預防性儲蓄動機占了主導地位。預防性儲蓄是指,當人們對未來預期收入存在不確定的情況下,為了預防未來收入的意外下降而增加的儲蓄。如果對于未來收入的不確定程度越高,居民預防性儲蓄的動機也就越強。宋錚(1999)把未來收入的不確定概括為兩種情況:未來個人情況的不確定即個人風險和未來宏觀經濟運行情況的不確定即系統風險[1]。在眾多造成居民未來收入不確定的個人風險中,失業下崗、身體健康狀況的惡化是造成居民未來收入不確定的主要因素,相應的社會保障制度則能夠較好地起到增加居民收入、降低風險的作用。因此,我們將社會保障因素納入到研究的框架中。經濟波動、利率的不穩定、通貨膨脹率的變化等因素構成了市場經濟中的系統風險。從理論上來說,經濟增長了,收入也相應提高,儲蓄必然會增加,經濟發展到一定的階段,持續的增長就成為社會保障的基礎和動力,社會保障制度越完善,對居民的消費刺激越大,儲蓄的意愿也會隨之降低。由此可見,經濟增長與居民儲蓄、社會保障有著千絲萬縷的聯系,將系統風險中的經濟增長作為宏觀環境因素來考慮是有理論和現實意義的。因此,本文將對經濟增長、社會保障、儲蓄三者之間的關系進行計量分析,在向量自回歸模型(VAR)的基礎上構造脈沖響應函數(IRF),并建立包含變量之間長期均衡關系的向量誤差修正模型(VEC),以研究三變量之間相互作用的聯動關系。

二、文獻綜述

近年來,對儲蓄與經濟增長關系的研究不乏少數。劉金全、郭整風(2002)經過格蘭杰檢驗發現,儲蓄率與經濟增長之間沒有明顯的正相關關系,但實際GDP的水平值具有對儲蓄增量產生Granger反向影響的能力[2];王幫俊、周勇(2004)運用協整方法對經濟增長與居民儲蓄進行檢驗,得出的結論是,1978年以后,儲蓄對經濟增長起到正向的影響作用,即儲蓄的增長促進了經濟的增長;而經濟增長對儲蓄增長的影響卻比較小[3]。陳利平(2005)通過引入消費攀比對儲蓄和增長的關系進行分析,認為我國的高儲蓄來源于高增長[4]。李楊和殷劍峰(2005)認為中國二十余年來經濟增長的核心機制是勞動力的持續轉移;而長期的高儲蓄率和高投資率則是與長期的勞動力轉移過程互為因果的必然現象[5]。汪偉(2009)以生命周期理論為出發點,并運用中國1989—2006年的省際面板數據考察了經濟增長、人口年齡結構變化以及它們的交互作用對中國儲蓄率的影響,得到的結論是,經濟高速增長與撫養系數的下降是導致中國儲蓄率上升的重要因素,經濟增長對儲蓄率上升的貢獻隨著適齡勞動人口數量的增加而被強化,但會隨著人口老齡化程度的加深而被弱化[6]。王文平(2012)通過研究發現,短期內儲蓄與經濟增長互為因果關系,但從長期看,兩者之間的因果關系是單向的,即經濟增長是儲蓄的格蘭杰原因,而儲蓄的增長并沒有推動經濟的增長[7]。社會保障與儲蓄方面,比較有代表性的研究有,袁志剛和宋錚(2000)通過構建一個疊代模型對當時人口年齡結構、養老保險制度與最優儲蓄率問題進行了研究。研究發現,在中國,人口老齡化與居民儲蓄存在正相關,但老齡化產生的儲蓄率并不是社會最優的儲蓄率,反而降低儲蓄率將成為帕累托改進的選擇[8]。穆懷中在其1998年所著的《中國社會保障適度水平研究》一書中得到的結論是,社會保障水平與國內儲蓄兩者之間明顯呈現出負相關的關系,即社會保障支出水平上升,儲蓄比重下降[9]。張繼海(2008)的研究結果表明,居民面臨自身壽命的不確定性,因此會增加預防性儲蓄和降低當期消費支出水平,只有建立強制性的社會保障體系才能有效降低居民不確定壽命的預防性儲蓄[10]。方麗婷、錢爭鳴(2012)采用非參數可加模型對社會保障和儲蓄的關系進行研究,結果表明,社會保障支出水平對城鎮居民人均儲蓄水平具有顯著的線性和非線性影響[11]。

以上研究成果分別對經濟增長與儲蓄、社會保障與儲蓄這兩類關系進行了研究,缺少從整體上對三者之間相互關系的揭示。經濟增長一方面會使居民收入增加,另一方面也會影響整個國家的社會保障支付水平,收入的提高和社會保障支付水平的變動必然會對儲蓄造成影響,因此三者在實際的經濟運行過程中存在著聯動關系。本文對經濟增長、社會保障、儲蓄三者之間的關系進行研究具有一定的現實意義,也彌補了原有的空白。

三、實證分析

(一)數據選取

為了揭示經濟增長、社會保障與儲蓄三者之間的關系,我們選擇合適的能反映三者的統計指標進行計量分析。本文用實際國內生產總值(GDP)的指標代表經濟增長;用國民儲蓄率(CXL)表示目前我國的儲蓄現狀;對于社會保障指標的選取,由于統計年鑒中“社會保障支出”項目1996年開始統計口徑有所變化,數據缺乏一致性,因此本文采用“城鎮居民轉移性收入”這一指標來反映社會保障實施情況。該指標雖然沒有完全涵蓋社會保障的方方面面,但已包涵絕大部分內容,故其具有一定的代表性。之所以選擇“城鎮居民”的轉移性收入,是由于2000年以前的統計年鑒中缺少“農村居民轉移性收入”的相應數據(1995年除外),而且從2000年至2012年的統計年鑒中可以發現,農村居民獲得的轉移性收入非常少,2012年該指標僅為686.7元,同年城鎮居民的轉移性收入為6 368.1,城鎮居民為農村居民的9.3倍,農村居民的轉移性收入對社會保障轉移收入總額影響很小。我國農村居民獲得的轉移性收入是通過轉移支付體系支付的各種社會救濟,而不包括社會保險收入,國家社會保障支出幾乎是針對城鎮居民而言,農村居民獲益甚小。基于以上原因,“城鎮居民轉移性收入”在一定程度上能反映國家社會保障實施的基本情況。我們選擇1987—2012年的國內生產總值(GDP)、國民儲蓄率(CXL)和城鎮居民轉移性收入(SHBZ)的年度數據作為實證研究的樣本。