登山客游憩專門化及登山用品專案設計探討

李雁隆+蔡逢哲+葉志松+劉冠佑

摘 要:針對登山客游憩專門化探討一般登山客與專業登山客在游憩專門化、場地依附、環境知識、環境責任的區別,以減少登山危險事件的發生。研究結果將區分出,一般登山客與專業登山客的屬性區別,有助于使登山客了解自身的專業度,降低登山風險。另外,將利用研究結果,以感性設計方法,設計一款能降低登山風險的產品設計,期待更能將研究結果完整呈現。

關鍵詞:游憩專門化 場地依附 登山運動 環境行為 產品設計

檢 索:www.artdesign.org.cn

Abstract :Focus on the recreation specialization of mountaineering; discuss the difference of general or professional climbers in the dimension of “recreation specialization”; “place attachment”; “environmental behavior”, to reduce the risk of climbing accidents. The questionnaires and statistical analysis will used to analyze the current status and cognition of general climbers and professional climbers. It can assist to understand their level of professional. In addition, the results will be used to develop a design project of hiking supplies with Kansei method, expect to more complete presentation of research results.

Keywords :Recreation Specialization; Place Attachment; Environmental Behavior; Mountaineering; Product Design

Internet :www.artdesign.org.cn

一、前言

文章主要目的為了解登山客與環境之間的互動行為。希望能藉由此次研究來剖析登山客在從事登山游憩行為時之游憩專門化Recreation Specialization、場所依附Place Attachment以及環境行為Environmental Behavior間之因果關系,最后希望研究發現與結論能夠找出提升游憩者環境責任行為之關鍵,并藉此設計出一款能降低登山風險的產品,以提供日后推廣與改善游憩生態環境時之參考。主要的目的有:1.探討登山客人口統計變量對各構面差異性分析;2.探討登山客專門化的程度、對登山地點的依附程度、對環境行為的現況;3.提出登山用品專案設計。

二、文獻探討

(一)游憩專門化

隨著人類社會工業化及計算機化的進步,人類的工作效率隨之提升,人們休閑的時間逐漸增加。同時,由于人們休閑養生健康觀念的普及化,單純的參與游憩活動,已經無法滿足某些游憩活動從事者,他們隨著時間與經驗的累積,追求更投入、更專業的參與游憩活動,因而出現游憩專門化的現象[1],因此Bryan將游憩專門化Recreation Specialization定義為:因對運動與活動場所的偏好,而擁有的器材與技巧,從一般性到特殊性活動的連續性運動過程與行為[2]。McIntyre 與 Pigram更將參與者對于活動參與情感依附視為持續參與的原因,并以行為、認知、情感三個層面作為測量游憩專門化的面向[3]。李素馨利用典型相關指出劃獨木舟者的游憩專門化程度越高,會較偏好困難度及新興機地的選擇,專門化較低者則喜歡找尋方便、有人工設備及安全系數高的活動基地[4]。登山活動,是一高度專門化的活動,學習登山非常簡單,但是突破瓶頸,克服自己的困難確是相當不易,跨越過此道難關,更可朝專業化的方向前進。

(二)場所依附

場所依附Place Attachment,Moore & Graefe認為這是種人類對自然及特殊地點的依附,在環境心理學上稱為場所依附[5]。彭逸芝認為地方依附的產生必須先經過認識環境、體驗環境之后,人們對于地方中的事物及活動的參與,以及深入的了解及涉入[6]。地方依附也就是個人對地方的記憶,也可以說是個人與環境的正向情感連結。地方因與人的緊密結合和人所體驗的環境而使得空間充滿了價值和意義[7]。因此,地方對于個人是具有價值、有意義,若個人對于地方是正面評價,則會產生個人對于地方的依附感覺。

Bricker和Kerstetter發現,高度專門化的泛舟者,對于場所的認同,明顯地高于中、低水平者;而專門化程度不同的泛舟者,對于場所依賴的重要性認知則是無差異的[8]。歐陽慧真有關賞鳥者的研究結論顯示,專門化程度與場所認同有顯著的正相關;而與場所依賴有顯著的負相關。此差異可能來自游憩活動的差異、調查方式的差異或統計方法的不同[9]。因此,究竟高度專門化的參與者對于場所依附是否呈現正相關,或者是無差異的情況,實為一有趣的議題。

(三)環境行為

過去環境行為的文獻大都在于探討Hungerford 與 Volk的環境知識/態度/行為模式。然而目前已有多數學者將環境知識/態度/行為模式延伸并運用在各個不同領域層面上,從而找出增進環境行為之重要因素;當游憩者與游憩場所產生依附行為時,將會有著正向的環境態度,對環境也會有負責任的行為[10][11][12]。endprint

而Vaske提出青少年如果在日常生活中對當地自然資源有較強依附感會影響到負責的環境行為,故可推論依附程度較強的登山客也會較主動減少對環境造成的壓力[13]。當游憩者對該場所建立的情感越深,可能對場所發展出認同及歸屬感越強,那么,當環境遭到破壞,游憩者是否會產生環境責任行為?更進而保護自然環境生態。

專門化會影響到場所依附,場所依附會進一步影響到負責任的環境行為,專門化程度越高的登山客會不會因此對于其喜愛的登山地點產生了依附的情感,而更盡全力的維護,一個親環境的行為,為文章所想了解與探討之所在(圖1)。

三、登山客游憩專門化探討

(一)問卷設計

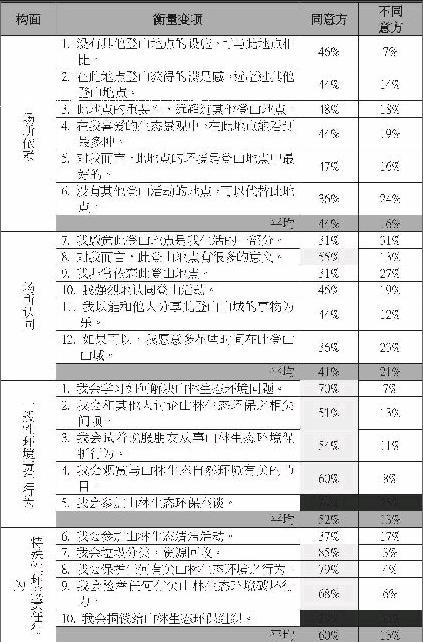

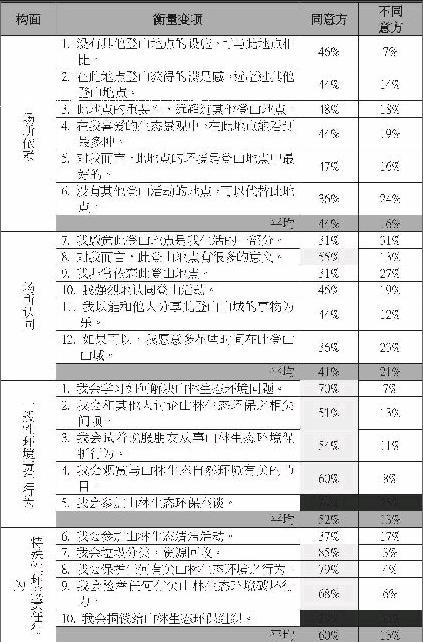

文章采用多數學者對場所依戀的構面概念,將場所依戀以場所依賴與場所認同等兩個構面加以衡量。因此將場所依戀的操作性定義設定如下:(場所依賴、場所認同的衡量變項,請見表)

1.場所依賴:個人知覺到該地具有相當便利性或獨特的功能能滿足游客的需求或目標。因此在文章中,場所依賴的操作性定義將設定為登山地點對登山客具有便利性與獨特的功能。

2.場所認同:個人對某特定地點的情感連結因而產生對該環境自我管理的過程。因此在文章中,場所認同的操作性定義將設定為登山客在登山地點因情感連結而產生環境自我管理的過程。

文章采用Vaske對環境責任行為的構面概念,將環境責任行為以一般性環境責任行為與特殊性環境責任行為兩個構面加以衡量[13]。因此將環境責任行為的操作性定義設定如下:(一般性環境責任行為、特殊性環境責任行為的衡量變項,請見表)

(1)一般性環境責任行為:含括教育行動及說服行動。意指渴望得到關于環境議題相關知識或信息,并希望藉由人際溝通,改變他人價值觀,以促使人們對于環境有負責的行為,這些對于環境間接影響的行為,為一般性環境責任行為。因此在文章中,一般性環境責任行為的操作性定義將設定為潛水者對潛水地點具有間接性之環境保護功能。

(2)特殊性環境責任行為:含括動手行動、財務行動及法律行動。意指任何對保護周遭環境所做的行為,并透過贊助或抵制的方式來表達環保要求的行為,以及個人或團體對環保所實行的任何立法司法的行為,這些對于環境直接影響的行為,為特殊性環境責任行為。因此在文章中,特殊性環境責任行為的操作性定義將設定為潛水者對潛水地點具有直接性之環境保護功能。

(二)問卷分析

問卷經由在線問卷進行發送,回收有效問卷共101份,本問卷使用頻次統計分析,結果如下:填答人士主要的登山年資僅1-5年(72位)的一般登山客(79位)。

結果分析(表):

1.有超過一半的人認同登山活動,也愿意學習如何解決山林生態環境問題。

2.大部分的人(一般登山客)的場所依附的情形并沒有超過半數。但有超過1/3的人是認同“場所依賴”44%與“場所認同”41%的。

3.相較之下,大部分的人(一般登山客)比較重視“一般性環境責任行為”與“特殊性環境責任行為”。但他們只會從電視上學習到環境責任的問題,并不想參加山林生態環保座談或是錢給山林生態環保組織。

4.一般登山客的環境知識技巧來自于教育,也產生了良好的環境責任行為。對于場所依附有認同,但大多趨向于區域限制,認同度沒有超過半數。而游憩專門化是否影響場所依附、環境知識技巧等,則由于專業登山客的人數不足,并不足以代表整個專業登山族群。

因此,文章專案設計特別針對防止“一般登山客”發生山難意外,設計一款山難搜救定位器,能降低登山風險的發生。

四、專案設計

人與人之間的交流是透過語言來溝通的,物與人之間的溝通是透過物的功能及形態來傳達的。人們在創造產品功能的同時,也賦予一定的形態。而形態可以表現出一定的性格,從此就有生命力。人們在使用物品的過程中,會得到各種的信息,引起不同的情感,這是人對外界事物產生的直觀認識,一般稱為認識的感性階段。當設計使產品在外觀、肌理、觸覺對人的感覺是一種“美”的體驗或使產品具有“人情味”時,我們稱之為感性設計[14]。

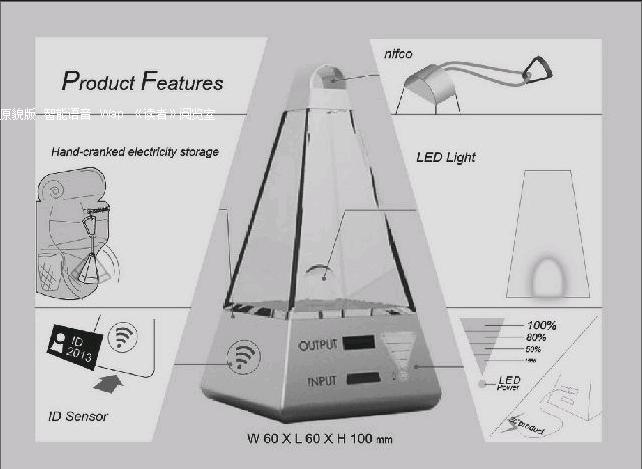

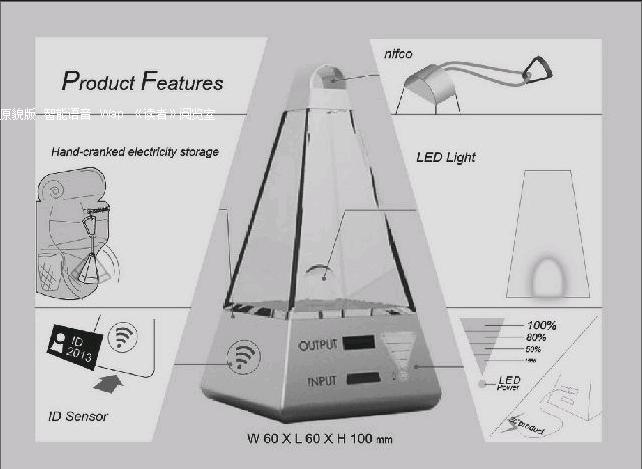

本專案設計名稱為:“一線生機”山難搜救定位器(圖2)。山區意外是登山客的隱形殺手,每年帶來的傷亡案例至少有一件因山難而身亡。The living daylights是為登山客設計的一項救援產品。登山客在登山前時必須于派出所登記借用本產品,并登記,使得搜救人員可以知道訊號點與登山者的連結。在靜止狀態下10分鐘后自動持續發送訊號至派出所,防范傷者因昏迷或重傷而無法對外聯系,并節省搜救的黃金時間。在移動狀態下藉由行走間的擺動結合手搖儲電原理維持所需的電力。本設計之功能特色有(圖3):

1.自身定位系統掌握登山客的正確位置。

2.結合LED發光二極管提供照明使用。

3.經晃動而儲電,并可當成充電裝置。

4.產品頂端簍空處提供吊掛。

五、結論

文章經文獻探討、問卷調查、分析,針對登山客游憩專門化的議題,研究結果顯示:超過一半的人認同登山活動,也愿意學習如何解決山林生態環境問題。有超過1/3的人是認同“場所依賴”與“場所認同”。相較之下,一般登山客比較重視“一般性環境責任行為”與“特殊性環境責任行為”。但他們只會從電視上學習到環境責任的問題,并不想參加山林生態環保座談或是錢給山林生態環保組織。endprint

研究結果經過專案設計,以感性設計方法,設計一款能降低登山風險的產品設計,設計出一款山難搜救定位器,名為:一線生機。可以提供一般登山客或專業登山客的參考使用。

致謝

本登山用品專案設計是由嶺東科技大學科技商品設計系王文圣同學協助設計繪制執行,特此感謝。

注釋

[1] 梁英文、曹勝雄. 認真性休閑與場所依戀之關系:游憩專門化扮演的角色 [J]. 戶外游憩研究. 2007-20. (1-24).

[2] H. Bryan. Leisure value systems and recreational specialization: The case of trout fishermen [J]. Journal of Leisure Research. 1997-9(3). (174-187).

[3] N. McIntyre, & J. J. Pigram. Recreation specialization reexamined: The case of vehiclebased campers [J]. Leisure Sciences. 1992-14. (3-15).

[4] 李素馨. 典型相關分析——專業程度、游憩動機和基地屬性認知關系之探討[J]. 戶外游憩研究. 1994-7(3). (39-62).

[5] R. L. Moore, & A. R. Graefe. Attachment to recreation settings: The case of rail-trail users[J]. Leisure Science. 1994-16. (17-31).

[6] 彭逸芝. 游憩自行車使用者之游憩涉入與地方依附關系之研究[D]. 銘傳大學觀光研究所碩士論文. 2005.

[7] 李英弘、林朝欽. 地方情感概念在戶外游憩研究上之探討[J]. 1997休閑、游憩、觀光研究成果研討會. 1997.

[8] A. S. Bricke, &D. L. Kerstetter. Level of specialization and place attachment: An exploratory study of whitewater recreationists [J]. Leisure science. 2000-22(4). (233-257).

[9] 歐陽慧真. 賞鳥專門化程度與場所依戀關系之研究-以七股濕地為例[D]. 東海大學碩士論文. 2002.

[10] J. D. Wellman, J. W. Roggenbuck, & A. C. Smith. Recreation specialization and norms of depreciative behavior among canoeists [J]. Journal of Leisure Research. 1982-14(4). (323-340).

[11] R. Schreyer, & J. T. Beaulieu. Attribute preferences for wild land recreation settings [J]. Journal of Leisure Research. 1986-18(4). (231-247).

[12] B. P. Kaltenborn, & D. R. Williams. The meaning of place: Attachments to Femundsmarka National Park, Norway, among tourists and locals [J]. Norwegian Journal of Geography. 2002-56(3). (189-198).

[13] J. J. Vaske, M. D. Needman, & R. C. Cline Jr. Clarifying interpersonal and social values conflict among recreationists [J]. Journal of Leisure Research. 2007-39(1). (182-198).

[14] Wesley Chen. 感性設計[EB/OL].臺灣設計波酷網. 2007. http://www.boco.com.tw/.endprint