土地流轉改革七大亮點

文 / 陳尹亓

土地流轉改革七大亮點

文 / 陳尹亓

【背景】

近年來,隨著農村經濟的發展,農村土地流轉規模逐年增大,流轉比例逐年上升,到去年底,全省流轉土地占承包耕地的25.4%。在土地流轉過程中,同時也出現了一些值得注意的問題:有的地方片面追求流轉比例和流轉規模,靠行政命令下指標、定任務、趕速度,違背農民意愿,損害農民利益;有的地方疏于日常監管,流轉耕地“非農化”、“非糧化”現象嚴重;有的地方流轉行為不規范,書面流轉合同簽訂比例較低,存在潛在糾紛隱患。去年底,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》,我省結合實際隨之出臺了《實施意見》,要求各地認真貫徹執行。

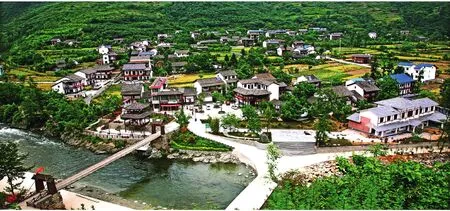

青川陽平新村 (供圖/省委農工委新農村處)

3月2日,省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關于進一步引導農村土地經營權規范有序流轉發展農業適度規模經營的實施意見》(以下簡稱《實施意見》),全文共6個部分、22條,內容豐富、立意深遠,政策性、指導性很強,是今后一段時期指導我省農村土地流轉和土地制度、農業經營制度改革的重要政策性文件。

《實施意見》主要呈現七大亮點,需要著重理解和把握。

亮點一 土地所有權、承包權、經營權三權分置

《實施意見》明確提出:“堅持農村土地集體所有,推進農戶承包權和土地經營權分離,實現所有權、承包權、經營權三權分置。”

解讀:十一屆三中全會后,實行農戶承包經營,把土地集體所有權與農戶承包經營權“兩權分置”,效果是好的。當前,在工業化、城鎮化快速發展背景下,大量人口和勞動力離開農村,原來家家戶戶都種地的農民出現了分化,承包農戶自己不經營承包地的情況越來越多,在大多數地區,承包權與經營權分置的條件已經基本成熟。實現土地集體所有權、承包權、經營權三權分置,是引導土地有序流轉的重要基礎。習近平總書記在中央農村工作會議上指出,把農民土地承包經營權分為承包權和經營權,實現承包權和經營權分置并行,這是我國農村改革的又一次重大創新。

亮點二 規模經營強調要“適度”

《實施意見》中,把“堅持適度規模經營原則”作為土地流轉的基本原則,并明確提出“土地規模經營標準為戶均承包地面積10至15倍較為適宜,當前對土地經營規模100畝左右的應予重點扶持,規模化種糧的地方土地規模經營標準可適當擴大”。

解讀:農業生產的專業化、標準化、規模化、集約化是現代農業的基本特征,一定規模的土地集聚有利于發展現代農業。但是,任何一種土地經營方式都存在勞動生產率與土地產出率如何均衡的問題,土地規模太小,不利于實現規模效益,土地規模過大,超過自身能力,就會存在經營風險。為此,土地經營規模不是越大越好,應當有一個適宜的范圍。《實施意見》規定,土地經營規模確定為100畝左右比較適宜,應予重點扶持。

亮點三 加強工商企業流轉承包地的監管和風險防范

《實施意見》明確:一方面,引導工商企業發展良種種苗繁育、高標準設施農業、規模化養殖等適合企業化經營的現代種養業,開發農村“四荒”資源發展多種經營,從事種植業產前產后服務,開展農業社會化服務;另一方面,通過建立分級備案制度,嚴格準入門檻,加強事中事后監管,定期對租賃土地企業的農業經營能力等開展監督檢查,及時查處糾正違法違規行為,鼓勵各地建立土地流轉風險保障金等,強化對工商企業的監管和風險防范。

解讀:2014年底,我省流入企業的承包地面積已達278.9萬畝,且呈逐年上升趨勢。從實踐情況看,工商企業直接租地經營,有利有弊,好處是可以帶來優良的品種、先進的技術和經營模式,不好的是擠占農民就業空間,容易加劇“非糧化”、“非農化”傾向。

亮點四 完善土地承包經營權登記制度

《實施意見》明確提出:“2016年年底前全省基本完成土地承包經營權確權登記頒證工作”、“建立健全省、市、縣土地承包經營權管理信息系統,實行土地承包經營權管理動態化、信息化”。

解讀:過去,對農戶承包地主要是按照合同進行管理,存在面積不準、四至不清、空間位置不明、登記簿不健全等問題。健全登記制度,強化對農戶承包地權益的保護,為土地流轉、調處糾紛等提供重要依據,最重要的抓手就是開展農村土地承包經營權確權登記頒證工作。

亮點五 健全土地流轉管理制度

《實施意見》要求,對土地流轉面積30畝及以上的實行縣、鄉分級審查。值得注意的是,這里接受審查的主體,不單單是指流轉30畝及以上的工商企業,而是流轉30畝以上的所有經營主體(即流入方)。

解讀:主要體現在兩個方面:一是登記監管。為摸清轄區內大面積流轉土地情況,且便于與種糧大戶補貼工作相銜接,《實施意見》要求,從2015年起,對一次性流轉面積30畝及以上的,鄉鎮政府應做好登記工作,逐級匯總上報農業廳。二是資格審查。從而保護流轉農戶的合法權益,降低流轉風險。

亮點六 在穩定家庭經營基礎上培育新型農業經營主體

《實施意見》提出用地用電用水、財政、金融等一系列政策措施加大對新型農業經營主體的扶持,例如“落實相關稅收優惠政策,支持種養大戶、家庭農場、農民合作社和從事現代種養業的新型農業經營主體通過土地流轉進行規模經營、發展現代農業。支持符合條件的新型農業經營主體承擔涉農項目,新增農業補貼向新型農業經營主體傾斜”、“鼓勵有條件的地方組建政策性農村產權交易擔保公司或農業投資公司,優先對種養大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體提供融資擔保。完善新型農業經營主體金融服務主辦行制度,扎實做好對農業適度規模經營特別是糧食生產規模經營主體的各項金融服務”。

解讀:堅持家庭經營在農業生產中的基礎性地位,是由農業自身特性所決定的,也為世界各國農業發展的歷史所證明。在我國農業現代化過程中,家庭經營現在、將來均是我國農業最基本的經營形式。一方面,在支持各類新型農業經營主體發展的同時,不能忘了仍占大多數的普通農戶。另一方面,在堅持農戶家庭經營為基礎的前提下,我們要大力培育新型農業經營主體,推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業經營等多種經營方式共同發展。

亮點七 重點扶持糧食規模經營主體

《實施意見》提出,對流轉土地用于規模種糧的新型農業經營主體,要加大扶持力度。貫徹中央農業補貼改革工作部署,在保持農業補貼政策穩定性和連續性的基礎上,穩步推進農作物良種補貼、糧食直接補貼和農資綜合補貼制度改革;建立健全政府購買農業社會化服務機制,加快培育新型職業農民、家庭農場、農民合作社等購買服務承接主體,逐步實現農業社會化服務資源的有效配置,助推糧食規模化生產;各地各有關部門要研究制定相應配套辦法,更好地為糧食生產規模經營主體提供支持服務。

解讀:近年來,隨著土地流轉率逐年上升,越來越多的土地轉由工商企業、農民合作社等新型農業經營主體經營,流轉土地中用于種糧的比例較低,給糧食安全埋下隱患。截至2014年底,流轉用于種植糧食作物的面積為490.5萬畝,僅占流轉總面積的33.1%。為此,要對流轉土地用于規模種糧的新型農業經營主體加大扶持力度。

責任編輯:陳暉