鐵道工程專業“工程結構設計原理”課程文化建設的探索與實踐

郭占月

摘要:課程文化建設是高職院校培養高素質應用型人才的必然要求。高職教育在課程文化建設的過程中,需要避免簡單地把文化建設理解為文化課程的建設,而是要將知識傳授與觀念、理念、思維的培養協同起來,推行知識、能力與素質三位一體的教學模式。本文基于高職鐵道工程專業的專業基礎課程多年教學實踐與研究,提出了構建高職專業技術課程文化建設的概念、思路與途徑。

關鍵詞:鐵道工程專業;工程結構設計原理;課程文化建設

中圖分類號:G712 文獻標識碼:A 文章編號:1672-5727(2014)12-0089-04

以應用能力培養為核心目標的高職教育教學改革已取得了很多成果。其中,將知識傳播與能力培養相結合,知識、能力、素養三位一體的教學目標已經形成共識。從培養綜合能力,提高從事職業活動的認知能力、思維能力、判斷能力、方法能力的角度,把課程知識作為載體,將文化教育滲透其中,形成反映課程知識與能力特征的課程文化,從而使課程教育立體化,可以讓學生不再執著于課程知識的“迷宮”。

“工程結構設計原理”課程是鐵道工程專業的一門專業基礎知識課程,以道路橋面類橋涵設計通用規范、混凝土結構技術規程為基礎,主要教授鋼筋混凝土、預應力混凝土、圬工結構構件的設計原理,其主要內容包括如何合理選擇構件截面尺寸及其聯結方式,并根據作用的情況驗算構件的承載力、穩定性、撓度和裂縫等問題,它為學習鐵道工程、橋梁隧道構造物的設計計算與施工技術奠定理論基礎。

當我們從傳授知識的視角,將其視為一門重要的技術基礎課時,我們意識到了這門課程對規范條文的概念、實質的理解與應用能力的重要性。

結構的靜力平衡條件與事物的生存法則

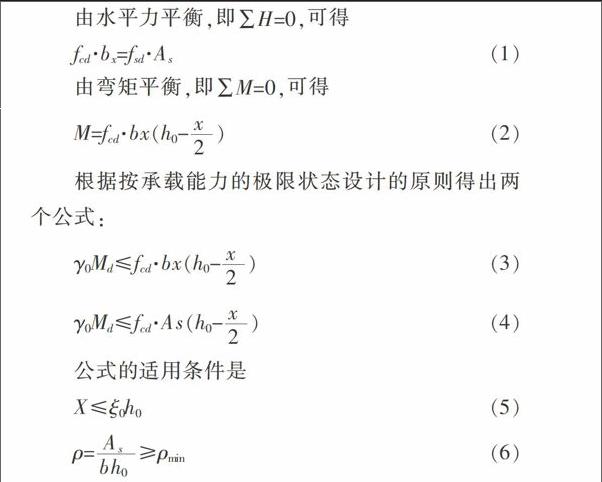

靜力平衡條件是鋼筋混凝土受彎構件按承載能力極限狀態設計,無論是單筋矩形截面,或雙筋矩形截面或T形截面,基本計算式從兩個方面得到,一是水平力平衡,二是彎矩平衡。以單筋矩形截面為例:

由水平力平衡,即∑H=0,可得

fcd·bx=fsd·As(1)

由彎矩平衡,即∑M=0,可得

M=fcd·bx(h0-■)(2)

根據按承載能力的極限狀態設計的原則得出兩個公式:

γ0Md≤fcd·bx(h0-■)(3)

γ0Md≤fcd·As(h0-■)(4)

公式的適用條件是

X≤ξ0h0(5)

ρ=■≥ρmin(6)

結構計算的目的要求得到As并確定梁體截面尺寸b和h0。從數學的角度,在給定已知參數的情況下,用公式(1)、與公式(3)或(4)兩個方程就可以解出包括在內的兩個未知數。

這種結構設計計算的關鍵不在于解方程的技巧,而在于對計算公式適用條件的選擇。需要討論x≤ξbh0的條件是否滿足。一是要考慮平衡建立的基礎條件:承載能力達到極限狀態下梁在下部截面上發生了什么?二是要考慮梁的配筋條件設定得是否合理,鋼筋過多還是過少。

從知識的角度,我們引導學生把問題簡單化,即只要會解這個二元二次方程就行了;強調從思維能力的角度,需要學生考慮一個問題,那就是任何事物處于平衡狀態都是有條件的。

事物的平衡條件包括兩個方面——主觀條件與客觀條件。在這里客觀條件就是要求梁的極限承載能力發生時既不能鋼筋太少,也不能鋼筋太多,即公式(5)、(6)給定的條件;主觀條件則是由自己設定的,設計者一開始假設的參數as(公式中h0=(h-as))是否合理。通過反復的練習,學生主要不是在解題熟練程度上的長進,而是對適用條件的掌握,懂得了自己設定的條件會成為所得結果的重要影響因素。當跳出這種計算,我們會發現,世上事物的許多不平衡往往確實存在著客觀條件限制,這是我們很難改變的,但更多情況下是由于我們自身設定的偏差。調整設定值,問題就能得到圓滿的解決。

結構設計的多方案性與三分法思維

土建結構的設計與施工所面對的工程項目具有四大特性,即作業條件與環境的開放性;時間、地點、資源的制約性;項目本身與最終成果的唯一性;進度、成本、質量影響因素的不確定性等特征。因此具體到每一個設計結果,答案不是唯一的。在結構設計原理的設計案例中,有時未知數條件過多需要假設,有時需要多次修改反復驗算,條件不同答案就不同。對于一個梁的承載能力計算,滿足同樣的荷載要求,梁的截面與配筋方案可以是多樣的,關鍵看設計者在計算過程中將什么視為主要因素。我們在批閱學生完成的設計方案時,對其答案不應該簡單地用“√”或“×”來進行判斷。很多情況下,要從他考慮問題的角度考察其過程是否正確,考慮的因素是否齊全,鼓勵學生從多角度考慮設計問題。

工程結構設計需要多方案比較,這是由工程設計的特性決定的。在結構設計原理學習中,特別鼓勵學生對同一設計案例作出多種方案。在學習過程中逐步培養工程思維能力,即充分論證方案的可行性、可操作性和運籌性;正確處理方案的可靠性與可錯性、容錯性;積極調動設計者思維的流暢性、變通性和獨特性。

面對一個命題,我們往往容易急于做出判斷,得出結論:即對于一個問題僅得出“是”或“非”這種兩分法答案。然而,社會是開放的,環境是開放的,這就要求我們的思維也必須開闊。“斟酌”是一種工作方法,古人說的“三思而后行”就是要求我們做多方案比較,權衡不同的因素在命題中的影響作用,對于每一個答案不能簡單地用“是”或“非”、“好”或“不好”來做判斷,這就是“三分法”。

三分法是一種思維模式,是一種對事物決策強調理性思考過程的方法,也是從事工程結構設計的智慧之一。三分法思維能夠有效地避免人們在決策過程中種種偏執、武斷、急躁、沖動情緒的影響。對于未來從事結構工程施工與維護的高級專門技術人才來說,善于權衡利弊,反復論證,培養三分法思維,并能有效地應用于工程專業的生產實踐中,是一種可貴的職業素質。

受彎構件試驗梁的設計與創新思維的實踐性特征

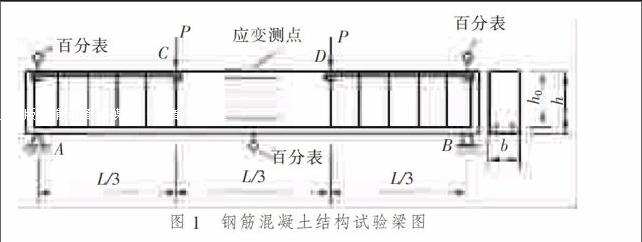

圖1是用于分析鋼筋混凝土受彎構件受力全過程與破壞特征的試驗梁。

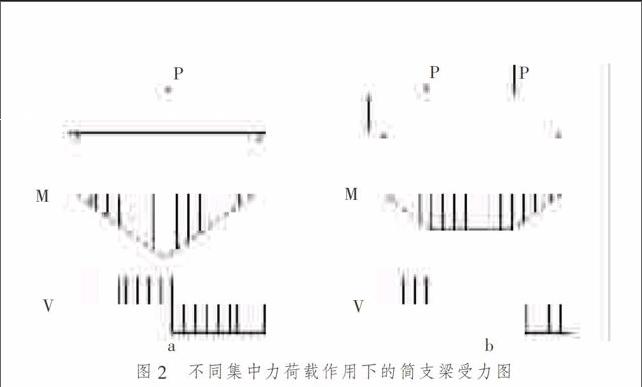

從學習知識的角度,介紹這個梁具有純受彎構件的特性,且屬于彎矩為恒值就可以了。當我們進一步分析構件的彎矩圖與剪力圖特征時,發現學生對于“為什么是這種梁,而不是其他形式的梁”更有興趣。通常,我們簡單地表述一個受彎構件是下頁圖2中a的受力形式,即一個梁體在跨中受到一個集中力。這時的彎矩分布呈現為倒三角形,而剪力分布在整個梁體上,左側為正,右側為負。比較下頁圖2中a與b可以發現,當由一個集中力演變為兩個集中力時,構件的受彎與受剪特性發生了質的變化。這個演變過程叫做“一生二”的過程。

作為試驗梁,測試數據的基本要求是符合規律性,因此試驗條件必須具備良好的重演性,試驗影響因素必須具有確定性或唯一性。顯然,下頁圖2中a構件梁體的每個截面彎矩值都不同,每個截面既受彎矩又受剪力,不能滿足試驗研究的基本條件。進而對梁體的特定截面分別進行剪力與彎矩計算發現,采用b的集中力分布使得在梁體的CD段出現純受彎與彎矩為恒值的特征。由一個集中力到兩個集中力,是集中力的數量變化,而引起的結果是受力性質的改變。經過對知識的深入挖掘,當我們再看試驗梁構造時,學生會發出“這張圖很完美”的感嘆,因為這是一個創造的過程。而實際上,這個過程是完成任何工程技術試驗研究的必由之路。

當我們對一張受力圖感到親切的時候,我們收獲的不再是簡單的知識,而是由知識上升為一種能力,一種摸索工程技術實驗方法的能力,一種解決問題的智慧,一種對事物規律性探索的愿望。這是“一生二”的過程——由關注一張圖,變成了弄清楚兩張圖。

年輕人對世界是充滿好奇的,這種好奇是創造力的源泉。作為一門專業基礎課程,把課程中蘊含的創造性思維調動出來、展示出來,給學生以啟發和引導,比孤立地開一門課程去教育學生如何創新要真切得多。因此,我們在研究高職教育改革時,要講透“是什么”,因為這是知識層面規定,也應該根據內容需要講清楚“為什么”,這是涉及能力培養的需要,有時還需要講講“是怎么來的”和解決問題的思維過程,這是涉及素質層面的內容。把知識能力與素質培養結合在一門課程的教學中,強調課程的綜合教學,而不是把各門課程孤立開來,僅僅“承包”規定的知識傳授內容,這才是我們教育教學改革的出路,是我們倡導課程文化建立的立意所在。

結構三向受壓特征與人的自我約束與保護

柱是鋼筋混凝土結構中的受壓構件,一般采用普通箍筋形成柱的骨架結構。當柱承受的軸向壓力很大,而其截面尺寸又受到限制不能加大時,無論怎么提高混凝土的強度等級或增加縱向主鋼筋用量都不足以承受這種軸向壓力,此時可以采取螺旋箍筋柱形式以提高柱的承載力。

所謂螺旋箍筋柱,就是用間距比普通鋼筋混凝土柱小得多的閉合鋼筋將柱的核心混凝土圍箍起來猶如形成一個套筒,通過這種作用可以有效地限制核心混凝土的橫向變形,從而提高柱的承載能力。螺旋箍筋是一種構造,它形成的柱則是一種與普通混凝土結構不同性質的構件。在普通結構中,如果混凝土承受超過自身極限承載能力的作用時,結構就會被破壞;而在螺旋箍筋柱中,軸向壓力增大會伴隨混凝土的變形,但是由于有螺旋箍筋的圍箍作用,使得混凝土不能發生自由橫向變形,我們把這樣一種受力狀態叫做“三向受壓”。即當構件承受z軸方向的壓力時,如果對構件的兩個側向x、y軸方向施加壓力,則可以提高對z軸方向壓力的承載能力。形象地稱為,如果“有人撐腰”則頂住壓力的能力增強。

這是提高結構構件受壓承載能力的原理。我們不是在課堂把它僅僅停留在技術層面來討論這個問題,而是要進一步追問通過這個案例能夠得到什么樣的人生感悟。

所謂人的進步,指的是能力的提高,通常就要面對新的更大的壓力。從力學的角度,應力與應變、受力與產生變形永遠是相伴而生的。面對過大的工作、學習、生活的壓力,人們產生身體與行為上的變形是自然的,問題在于,你對承受這種壓力是否做好了準備,即面對各種變形提供相應的自我約束與保護。在壓力不大時,這種約束或許并不發生效用,而一旦壓力很大時,沒有嚴格的自我約束是不可能承受的。有理想、有抱負的人往往是那些懂得自我約束的人,想不受約束而順利承擔重任的“混凝土人”是不存在的。螺旋箍筋的道理還可以啟示我們去理解制度、法律及社會約束以及如何保障社會秩序的有效運行。

結構耐久性設計方法與解決矛盾的分類法

工程結構設計討論的是結構在規定的時間內、規定的條件下完成預定功能的能力,耐久性與結構的安全性、適用性共同組成結構功能的三大指標。

耐久性是指結構對氣候變化、化學侵蝕、物理作用或任何其他破壞過程的抵抗能力。其中的影響因素分別來自對混凝土的損傷(裂縫、破碎、酥裂、磨損、溶蝕等),對鋼筋銹蝕、脆化、疲勞、應力腐蝕以及對鋼筋與混凝土之間黏結作用的削弱。結構耐久性取決于混凝土材料的自身特征和結構的使用環境。

在結構設計中,設計規范提出了按結構使用環境進行耐久性設計的概念,明確規定了不同使用環境下結構耐久性的基本要求,對影響混凝土耐久性的最大水灰比、最小水泥用量、最低強度等級、最大氯離子含量和堿含量等做出了限值規定。環境條件劃分成四大類別,分別針對:Ⅰ類溫暖或寒冷地區的大氣環境、與無侵蝕性的水或土接觸的環境;Ⅱ類嚴寒地區的大氣環境、使用除冰鹽環境、濱海環境;Ⅲ類海水環境;Ⅳ類為受侵蝕性物質影響的環境。同時依據這種對環境影響程度的等級分類,分別制定抗凍等級選用標準、混凝土保護層厚度標準等一系列要求。

學習這一條例規定給予我們的啟示是什么?耐久性設計面對的主要是環境的影響,作為結構本身是無法改變環境的,于是要提高耐久性必須使結構適應不同的環境。怎么適應?

第一位的要求就是面對外部,對環境分門別類,將大氣環境、水環境以及運營條件按影響嚴重程度不同進行等級分類;第二位的要求是面對內部,提出適應性要求,在設計措施、施工措施上做出規定,從而達到內部與外部的協調一致。

人們對于自身所處的環境有很多的無能為力,你能夠做的就是善于識別不同的環境情況,有了明確的認識與界限劃分,才能做到區別對待。這里教給我們的工作方法是,工作千頭萬緒、錯綜復雜,如果我們一頭扎進去拼命地干,往往事倍功半。于是,首要的工作是進行分類,區別不同的對象進行排列、組合,形成輕重緩急、主次先后,尤其當這種無序是我們自身所無法控制的情況時,分類法是必要的、有效的。

我們能夠控制與改變的是我們自身,不要指望用自身的固定條件能夠適應各種環境,“以不變應萬變”,必須善于調節自身條件以適應不同的環境。這里的關注點在于,你用最強勢的條件去應對最一般的環境條件實際上是不合理的。比如說,采用最大的保護層厚度應對Ⅰ類環境是不恰當的。因為厚度本身也有其不利的影響,過厚的保護層容易開裂。人們發揮自身的能力一定要與所處的環境相適應,能力不足不能滿足工作需要,能力表現得過高同樣也不一定適應工作需要。

結論

第一,專業課程文化的開發與建設是高職教育走向職業化、素質化培養目標的必然體現。不同的課程具有不同的知識領域特性,與之相適應的則是理念、實踐與方法論特征,倡導課程文化建設,就是要提倡在傳授知識的同時,將知識中蘊含的邏輯、思維等方法傳授給學生。

第二,知識、能力與素養是高職教育的三大目標,相互之間有著內在的聯系。在教學過程中不宜簡單地針對三個目標分別制定措施,而必須將三大目標協同起來。它們的關系在于,知識是花朵,能力是樹干,而素養是根須。掌握知識是第一層次目標,掌握學習知識的方法,可以適應知識更新的發展是能力培養,這是第二層次目標;了解知識的產生過程,發現知識的規律,可以發掘、積累、創新知識是素養提升,是第三層次目標。教學的目的就是要讓花朵繁茂,更要讓樹干強壯,根須發達,使知識之樹常青。

第三,課程文化需要發現、發掘和總結。知識是表層,蘊藏于知識中的認識過程、思維方式、實踐規律需要專業技術人員去細致探究,才能有所心得,有所發現。因此,課程文化建設是一個鉆研的過程、探索的過程、積累的過程、歸納總結的過程。

第四,課程文化建設依賴于課程教學團隊的通力合作。任何文化的力量都源于集體。整個課程教學團隊對課程文化建設重要性的共識,對課程知識所蘊含思維、邏輯、規律的共同探究,是課程文化建設的基礎,也是課程文化建設的保障。

課程文化建設成功的標志,是學生通過課程教學收獲了知識,多年以后雖知識逐漸淡化,而支撐這些知識的思想與方法仍植根在學生的腦海,使學生能夠真正成為“具有特定專門技術知識的智能型人才”。

參考文獻:

[1]吳加澍.對物理教學的哲學思考[J].課程·教學·教法,2005(7).

[2]孫元桃.結構設計原理(第3版)[M].北京:人民交通出版社,2009.

[3]曾仕強.中國式管理[M].北京:中國社會科學出版社,2005.

[4]王德如.善于課程文化自學的思考[J].河南教育學院學報(哲學社會科學版),2007(5).

[5]王淑珍.高等職業教育課程文化標準研究[J].職教通訊,2007(8).

(責任編輯:王璐)