誰(shuí)的外灘

駱曉昀

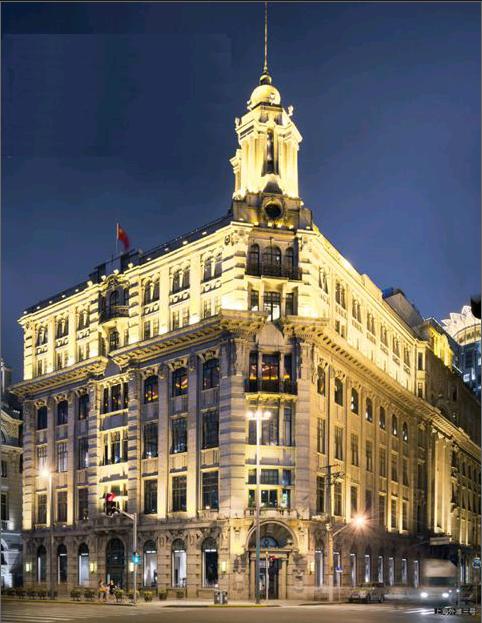

裘力行曾于2005年受邀去外灘三號(hào)的Jean Georges共進(jìn)晚餐,“立柱從視線上區(qū)隔開(kāi)空間,西式的長(zhǎng)桌,十幾人依次坐下。按照法國(guó)菜的輪次,前菜、湯、主菜、甜點(diǎn)一道道慢悠悠地上來(lái),當(dāng)時(shí)的人均費(fèi)用已超過(guò)了1500元人民幣。”他告訴《瞭望東方周刊》。

裘力行出生于上世紀(jì)70年代末的香港,其家族是在解放前夕由上海遷至香港的,至今上海仍有一條馬路以他奶奶的名字命名。

老樓里的百年氣息

對(duì)裘力行而言,老上海是祖輩眼神中的思念,話語(yǔ)里的榮耀。2014年,他再次來(lái)到Jean Georges,“百年前的空氣依然充盈在這一幢幢老建筑里。”

在最初幾百年間,外灘只是黃浦江邊纖夫踩出的一條小道。改變發(fā)生在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后的第三年——1843年,上海正式開(kāi)埠。英國(guó)領(lǐng)事從上海道臺(tái)手里獲得一塊江邊空地,在這里建造起房屋。

19世紀(jì)末,外灘漸成各入侵國(guó)爭(zhēng)奪的“肥肉”。各國(guó)租界區(qū)的管理機(jī)構(gòu)、銀行、旅館等紛紛來(lái)此發(fā)展,初期矮小的建筑被拆,新的豪華大廈次第矗立。

20世紀(jì)二三十年代,經(jīng)過(guò)不斷改造建設(shè),外灘形成了“三界”:英界外灘道路寬闊,銀行和錢(qián)莊鱗次櫛比,成為上海乃至遠(yuǎn)東的金融中心,被稱(chēng)為“中國(guó)華爾街”;法界外灘道路不如英界寬,建筑多為辦公大樓、碼頭、倉(cāng)庫(kù);華界南市外灘,道路較窄,建筑密集,碼頭較多,原是上海的水上門(mén)戶(hù)和農(nóng)副產(chǎn)品集散地,又是華界的銀行、錢(qián)莊集中地,也相當(dāng)繁榮。

蘇州的錢(qián)莊、山西的票號(hào)也在開(kāi)埠后大量涌入,這些傳統(tǒng)資本慢慢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代資本。這一切造就了外灘金融中心的根基。

鱗次櫛比的大樓里,洋人和大班們娛樂(lè)銷(xiāo)金。

現(xiàn)在的外灘二號(hào)是上海總會(huì)遺址,曾經(jīng)是外灘最老的外僑俱樂(lè)部,第一次世界大戰(zhàn)前,這里不接待女賓。19世紀(jì)末,這里的酒吧就已經(jīng)有號(hào)稱(chēng)世界上最長(zhǎng)的吧臺(tái)了。如今遍布全球的匯豐銀行,傳說(shuō)是在這里的一間吸煙室里閑聊出來(lái)的。

20世紀(jì)90年代初上海孩子最向往的地方也是這里,因?yàn)榭系禄纳虾F炫灥暝O(shè)立于此。

洗干凈以后令人刮目相看

1949年,如今外灘源街區(qū)的盡頭,曾是解放軍進(jìn)入上海市區(qū)的最后一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。1960年以后,這里漸漸成為擁擠不堪的居民區(qū)。而江邊林立的大樓收歸國(guó)有,成為上海市政府以及各部門(mén)的辦公所在。

聲色褪去,那一幢幢大樓也黯淡下來(lái)。

陳丹燕在《外灘:影像與傳奇》中曾寫(xiě)到一位偶遇的臺(tái)灣女人。這個(gè)女人吵著要來(lái)外灘看,而第一眼卻是黯黑的一大攤,又臟又破,沒(méi)有一點(diǎn)好看的地方。“后來(lái)清洗大樓了,不得了啊,洗干凈以后,真是令人刮目相看。”

這里說(shuō)的清洗大樓,是指1986年對(duì)外灘大樓的外墻清洗。其后,上海市政府在大樓前釘上銅牌,簡(jiǎn)要說(shuō)明大樓的歷史和名稱(chēng)沿革,準(zhǔn)備申報(bào)外灘為國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

申報(bào)成功后,外灘建筑燈光辦公室成立,從1989年到1991年,完成了外灘建筑夜晚亮燈的工程。從重大節(jié)日亮燈,改為每周末亮燈,又改為每晚亮燈。

1993年,外灘改造工程完成,面積擴(kuò)展到原來(lái)的五倍。

1994年,外灘大樓“筑巢引鳳”置換工程開(kāi)始。市政府要求占據(jù)外灘大樓的市政府各部門(mén)搬離,騰給有意進(jìn)駐的商業(yè)機(jī)構(gòu)。市政府在1995年中國(guó)共產(chǎn)黨生日那天,首先搬離。但原來(lái)的主人匯豐銀行因無(wú)法承受贖回原大樓的費(fèi)用,放棄了將上海分行遷回外灘的機(jī)會(huì)。

1996年,在上海創(chuàng)辦的美國(guó)友邦保險(xiǎn)順利遷回原址,并吞了原來(lái)的房主《字林西報(bào)》,成為整棟大樓的主人。字林西報(bào)大樓易名為友邦大樓。同一年,有利大廈被置換到了新加坡公司手中,它就是日后的Three on the bund(外灘三號(hào))。

外灘復(fù)興者

陳丹燕稱(chēng)20世紀(jì)90年代這一段歷史為外灘復(fù)興的前夜。而外灘娛樂(lè)的真正復(fù)興與李景漢密切相關(guān)。

李景漢喜愛(ài)養(yǎng)馬,也酷愛(ài)哈雷摩托車(chē)。他和克林頓夫婦是大學(xué)校友,都學(xué)法律。他是第一個(gè)在外灘對(duì)一棟12000平方米的大樓大動(dòng)干戈的華人。以前,即使是李鴻章買(mǎi)下旗昌公司大樓,也只是在門(mén)楣上換個(gè)名字。

李景漢曾告訴媒體:有做外灘三號(hào)的想法是在2000年。當(dāng)時(shí)外灘是游客的照片背景,樓里面基本上是空的,底鋪全是小商販,賣(mài)著粗糙的旅游紀(jì)念品,還有人竟然在賣(mài)廉價(jià)內(nèi)衣。“這還是外灘嗎?”

最終,李景漢使得外灘三號(hào)成為上海灘的新地標(biāo),他從此也多了個(gè)稱(chēng)號(hào)——“外灘復(fù)興者”。

李景漢放棄了這幢樓原來(lái)的門(mén)牌號(hào)碼,將中山東一路4號(hào),改為T(mén)hree on the bund。這個(gè)命名系統(tǒng)與原來(lái)的門(mén)牌號(hào)碼系統(tǒng)相區(qū)別,成為劃分外灘兩個(gè)時(shí)代的象征。

2001年初冬,Three on the bund已是工地。大樓里幾乎拆空,整個(gè)下水系統(tǒng)拆除,樓層也全部打通,而天花板上的藻井和墻柱上的裝飾卻精心保留了下來(lái)。那個(gè)冬天的某個(gè)夜晚,法國(guó)雜志《費(fèi)加羅太太》中文版在這里開(kāi)了一次晚會(huì)。那大概是除了早年的上海總會(huì)和后來(lái)的和平飯店以外,外灘大樓第一次敞開(kāi)大門(mén)。波特曼酒店為這次晚會(huì)提供了食物,酩悅香檳在那晚無(wú)限量暢飲。

奢華自那一夜悄然回歸。此后以外灘某號(hào)為標(biāo)識(shí)的娛樂(lè)場(chǎng)所層出不窮,外灘十八號(hào)的酒吧、十七號(hào)的陽(yáng)臺(tái),成為這個(gè)年代上海人的流連之地,如同百年前的洋人和大班,從公事房出來(lái),就去上海總會(huì)喝一杯。

外灘租金幾何

外灘最近的一次改造發(fā)生在上海世博會(huì)之前。

上海社科院城市與區(qū)域研究中心秘書(shū)長(zhǎng)屠啟宇曾告訴本刊記者,本輪外灘改造“意在大局”。“如果說(shuō)上海的CBD原來(lái)是同心圓式發(fā)展,那么這一輪外灘改造使這個(gè)同心圓變成了紡錘形”,“將在空間上大大改造上海的城市形態(tài)”。

外灘以全新面貌亮相。

老建筑商鋪及辦公室租金,隨著金融機(jī)構(gòu)和頂級(jí)品牌的入駐而迅速攀升。經(jīng)營(yíng)外灘十八號(hào)的上海珩意房地產(chǎn)有限公司提供給本刊的信息顯示,外灘 十八號(hào)2010年有11家頂級(jí)品牌入駐,2005年,該公司租金收入超出3132萬(wàn)元人民幣,而2008年已經(jīng)接近4077萬(wàn)元。

據(jù)上海易居房地產(chǎn)研究院綜合研究部部長(zhǎng)楊紅旭調(diào)查,外灘商圈的日租金平均50~65元/平方米,即每月1500元/平方米,這與恒隆廣場(chǎng)的租金不相上下。

知名商鋪專(zhuān)家姜新國(guó)表示,外灘商業(yè)物業(yè)租金分為數(shù)檔,“一般的商業(yè)物業(yè)租金,每月為400~500元/平方米。但著名歷史建筑以及新建奢侈酒店的租金則是這個(gè)數(shù)字的近三倍。”

僅在外灘的半島酒店內(nèi),本刊記者就看到,被稱(chēng)為香奈兒全球最雅致的精品旗艦店已經(jīng)開(kāi)幕,Chaumet、Chopard、Piaget、Prada等也林立著,半島酒店8000平方米的商業(yè)面積共引進(jìn)20多個(gè)高端品牌。

財(cái)經(jīng)學(xué)者出身的周偉2010年時(shí)任上海市黃浦區(qū)區(qū)長(zhǎng),他告訴《瞭望東方周刊》:“外灘的改造,第一是為了游客,第二是為上海老百姓有更好的活動(dòng)空間,第三是讓沿線的金融機(jī)構(gòu)人員有個(gè)活動(dòng)休閑的場(chǎng)所。”

在他看來(lái),原來(lái)的外灘不屬于老百姓,因?yàn)橛姓畽C(jī)構(gòu),有私人住宅。現(xiàn)在是商業(yè)設(shè)施,盡管你不消費(fèi),也可以進(jìn)去欣賞。