四問養老社區

楊天+劉亞晴

當你白發蒼蒼時,會選擇在哪里頤養天年?是繼續留在家中,還是入住養老機構?近年來,在全國各地陸續開建的一批養老社區,能否成為未來養老方式的選擇之一?

全國老齡工作委員會辦公室2014年9月發布的《中國老齡產業發展報告(2014)》指出,包括養老社區、老齡服務機構、異地養老房地產項目、城市老年公寓、現有住房的適老化改造、二手老齡房地產等在內的老齡房地產業,將是未來老齡產業的增長亮點。《報告》預測,到2025年和2034年,中國老齡人口將分別突破3億和4億,中國將擁有全球最大的老齡房地產業市場。

有媒體作過不完全統計,目前全國各地在建或已建成的養老社區項目逾百個,僅上海一地,已建成的大型養老社區就有三個,在建的有四五家。在這一領域“試水”的不乏萬科、保利、泰康等知名企業。

喧囂鼎沸的建設潮之下,針對這一新型養老方式的疑問隨之而來。

什么樣的人能住進養老社區?養老社區是否是以養老為名的“圈地運動”?養老社區能盈利嗎?政府在養老社區建設中應該扮演什么角色?在社會資本爭相投入養老社區建設的同時,這些問題都亟待明晰和破解。

問題一:養老社區是否應該高端化

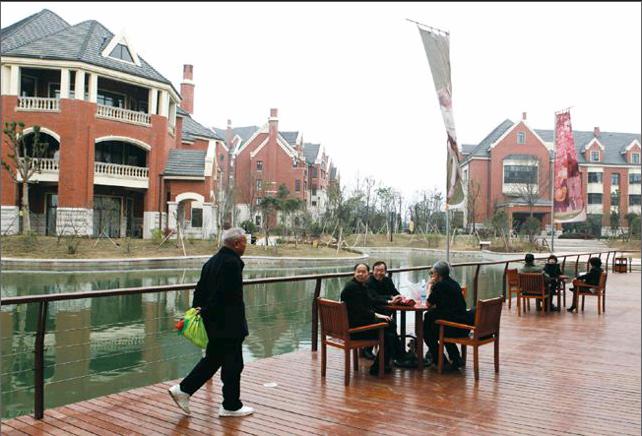

方便輪椅進出的子母門、隨處可見的扶手、有彈性的防滑地板、圓角設計的墻壁和家具、適應老人需求的加硬沙發墊、每個房間都有的緊急求助按鈕、不活動監測器以及吸頂雙向語音功能……上海市閔行區一個在建的養老社區——新東苑·快樂家園的精裝樣板房中,細節處不乏適老化設計。

實際上,種種人性化和高科技的適老裝置,如今是新興養老社區的“標配”。

與傳統養老院等養老機構不同,養老社區目標客戶大多是有一定經濟基礎的中高端老人群體。

自2005年起就開始建設養老社區的上海親和源,是這種高端養老模式的先行者。

“政府的職責是要發揮好‘保障作用,確保人人享有基本養老的權益。而作為社會化和市場化的養老產品,更關心的是如何提高老年群體的養老生活品質。”親和源股份有限公司副總裁華山對《瞭望東方周刊》說。

這種生活品質的提高不僅體現在硬件設施上,還體現在養老社區的服務體系中。

“未來在我們的養老社區,工作人員與老人的配比要基本做到1:1。我們除了提供一日三餐、每日清潔、班車、健康監測、協助藥物拿取、智慧講堂以及文體聯誼活動等基礎服務外,還有醫療專家預約、舉辦家庭聚會、周邊旅游等個性化服務供老人按需選擇。”新東苑集團負責人在接受《瞭望東方周刊》采訪時說。

高品質的養老背后必然要有一定的財力支撐。據本刊記者了解,很多高檔的養老社區入住時都有一定的“門檻費”,以會員費、租金、保險金等各種形式收取,從幾十萬到上百萬元不等。除此之外,入住的老人還需按時繳納一定的服務費用。

“目前我國的老人有多種層次,需求也是多元化的。社會資本投入建設的一批高檔養老社區,的確適應了一部分中高端老人及其家庭的需要。”上海市老年學學會秘書長孫鵬鏢對《瞭望東方周刊》說。

但也有專家對越來越多養老社區的“高大上”傾向表示了擔憂。

華東理工大學社會與公共管理學院副院長紀曉嵐曾對中高端老年人的養老需求作過調研,結果發現這些老年人的需求其實并不高端。“有人性化設施、醫療保障、基本服務等就夠了。如果增加過多其他附加成本,反而沒有人會選擇。”紀曉嵐對本刊記者說。

在她看來,養老社區的建設應該以老人的需求為導向,不能盲目追求高端化,要為老人提供更多可供選擇的菜單式服務。

問題二:如何破解土地瓶頸

2013年4月,新東苑集團以協議出讓方式,取得了位于閔行區華漕鎮金光路上的上海首塊養老專項用地。土地用途為其他公共設施用地C9(養老),土地總面積6.6萬平方米,總建筑面積15萬平方米。

這塊地拿得并不容易。“最初政府聽說我們要做養老項目,要以劃撥方式供地,但我希望把這個項目長期做下去,經過幾輪調研,最終我們以協議出讓方式拿到了這塊地,出讓年限為50年。”新東苑集團負責人說。

即便如此,因為土地性質等原因,新東苑集團最初在向銀行融資時還是遇到了一些困難。

而在幾年前同樣以出讓方式拿到土地的親和源,當時正是因為拿不到銀行貸款,不得不賣掉外地的房地產項目來保證資金供應。

土地,成為養老社區建設的首要瓶頸。

在我國的城市規劃中,一直沒有專項作為養老的土地用途。對于養老用地的性質和使用,長期以來也缺乏明確的規定。

因此,很多養老項目只能以招拍掛方式獲得居住用地、商業用地、醫療用地等,導致前期土地成本非常高。

也有一些企業則借助地方政府對養老項目的扶持政策,大量圈地,甚至直接以養老之名行賣房之實。

2014年4月3日,國土資源部部長、黨組書記、國家土地總督察姜大明主持召開了第七次部長辦公會議,研究養老用地供應與監管等有關政策。會議提出,應將養老用地納入國有建設用地供應計劃。經養老主管部門認定的非營利性養老用地,可采取劃撥方式供地;營利性養老用地,應以租賃、出讓等有償方式供地。

在此基礎上,4月23日,國土資源部對外公布了《養老服務設施用地指導意見》圍繞保障養老服務設施用地供應、規范養老服務設施用地利用管理、大力支持養老服務業發展等問題提出了明確意見。

問題三:靠什么來盈利

泰康人壽董事長陳東升曾對媒體算過一筆賬:養老社區從拿地到蓋房子到養老社區達到85%的入住率,大概需要3~5年,一個成熟的養老社區要做到收支平衡需要6~8年,真正實現盈利要8~10年,30年后才能收回成本。

2003年,中國第一個養老社區項目——北京太陽城國際老年公寓(以下簡稱“北京太陽城”)正式對外營業。

身為北京太陽城的創始人,中國太陽城集團董事局主席朱鳳泊認為,養老社區要在短時間內迅速盈利頗有難度。“我們(太陽城)也是摸索了十年才開始盈利的,其他的養老企業更是步履蹣跚。”朱鳳泊在接受媒體采訪時說。

不同于一般的房地產項目,養老社區的前期投資巨大,回報周期更長,在很多業內人士看來,其盈利模式迄今尚不清晰。

目前保險公司在養老社區采取的做法相近,即保險產品掛鉤養老社區,購買保險產品后可直接入住社區或具有優先選擇權。比如在建中的太平“梧桐人家”和泰康“申園”,入住門檻都是200萬元,掛鉤產品返還保險金用來支付租金。但由于沒有正式運營,這樣的做法是否能夠盈利還是未知數。在對養老社區的投資上,新華保險關注較早而推進較慢,正是因為對這種壽險參與的養老模式尚未看清。

房地產商開發的養老社區在探索不同盈利模式的道路上走得更遠一些。

親和源首創的會員制模式從誕生之日起就引發了諸多討論。

親和源出售的會員卡包含A、B兩種。A卡為永久卡,可繼承可轉讓,目前的售價是118萬元(可以理解為預收押金),另外按照套內面積每年繳納2.98萬~7.38萬元不等的年費。B卡為終身卡,購買者終身使用,但不能轉讓繼承,根據入住面積,費用為45萬~88萬元(可以理解為預收租金),入住之后每年另繳納年費4.2萬元(年費即為管理費和服務費)。

“親和源是一個養老產品,會員費實際就是你買我這個產品付的錢。這種出錢買產品的模式就被命名為會員制。”華山說。

華山并不否認親和源在資金積累和發展過程中依靠了土地的增值。但他再三強調,親和源是靠養老服務業盈利的。“通過會員卡收回投資,再通過運營每年增值,這就是我們的模式。盡管不像房地產可以一下收到一大筆錢,但是可以每年穩定地收取。”

作為上海首個打出持有型概念的養老社區,新東苑·快樂家園在不出售產權的前提下,則將采用租金加服務費的模式。“老人可以根據自己的需求年限租住,長、短期都有,今后甚至還可能推出日租、月租等形式。服務費將根據其選擇的服務菜單不同而作區別。租住權益可繼承,可轉讓。其實際居住者必須是已經退休的長者。”新東苑集團負責人介紹說。

問題四:政府做什么

在紀曉嵐看來,過去政府對養老社區的關注度還不夠,建設和運營中存在缺位。

“對于整個養老地產和養老服務業的發展,光給補貼是不夠的,政府要發揮自己提供服務和監督規范市場的作用,對典型和試點還要指導培育扶持研究。”紀曉嵐說。

孫鵬鏢則認為,政府在規劃時就要合理統籌,對于養老社區的用地要按照老齡人口分布的特點和需求給予適當提供。“為了減少養老社區的開發商因選址不合理而承擔的風險,政府應該充分利用公共數據和公共信息為他們提供咨詢。另外對于選址環境等問題的評估也應是政府承擔的責任。”孫鵬鏢說。

“對于養老社區建設,政府在土地、稅收、融資、服務標準的制定上以及評估等方面都應負起責任。”上海社科院人口發展與研究所副所長周海旺在接受《瞭望東方周刊》采訪時表示。

在養老問題上,機構的頂層設計一直是各方關注的重點。長期以來,養老問題一直“跨界”,分屬包括民政、衛生、稅務等在內的眾多職能部門,作為新生事物的養老社區更是缺乏統一的機構進行管理。本刊記者采訪的各方人士都認為,未來各種力量的整合勢在必行。

“政府不能既做運動員,又做裁判員。要合理調配市場資源,更多依靠市場,把權力關進籠子里。只有把市場培育好,才能讓養老產業發展得更快、更健康。”華山說。“我們希望可以由全國工商聯形成全國老齡產業的協會,有開發者、投資者等主體參與其中,真正達到行業的自律。”