融媒背景下體育院校新聞碩士課程開設現狀研究

郭文璟

(北京體育大學 研究生院,北京 100084)

融媒背景下體育院校新聞碩士課程開設現狀研究

郭文璟

(北京體育大學 研究生院,北京 100084)

新技術的發展使得體育傳播渠道更加多元化,這就要求體育傳媒人不僅需要具備采寫編評攝基本的新聞素養,還需熟練掌握數字技術和互聯網新媒體技術。我國體育院校是為體育傳媒業輸送人才的重要基地,而研究生教育更是培養高層次復合型人才的重要途徑。本文通過對比分析五所體育院校體育新聞碩士的課程設置情況,找出目前我國體育院校在體育新聞人才培養上的缺失,為課程設置發展方向提出建議。

體育院校;新聞碩士;新媒體課程;培養體系

一、我國體育院校體育新聞碩士整體課程設置分析

研究生教育是國際上公認的正規高等教育的最高層次,研究生教育的數量和質量是衡量一個國家高等教育發達程度和文化科學發展水平及其潛力的一個基本標志。[1]課程設置是實現碩士研究生培養教育的一個基本途徑,課程設置是否合理有效直接決定了研究生培養計劃能否順利完成。以下選取北京體育大學、上海體育學院、廣州體育學院、成都體育學院、武漢體育學院五所典型性體育院校體育新聞碩士的課程進行詳細研究。

(一)我國體育院校體育新聞碩士課程結構分析

課程結構是課程設置的一個重要方面,合理劃分與歸類對保證課程編排具有重要意義。

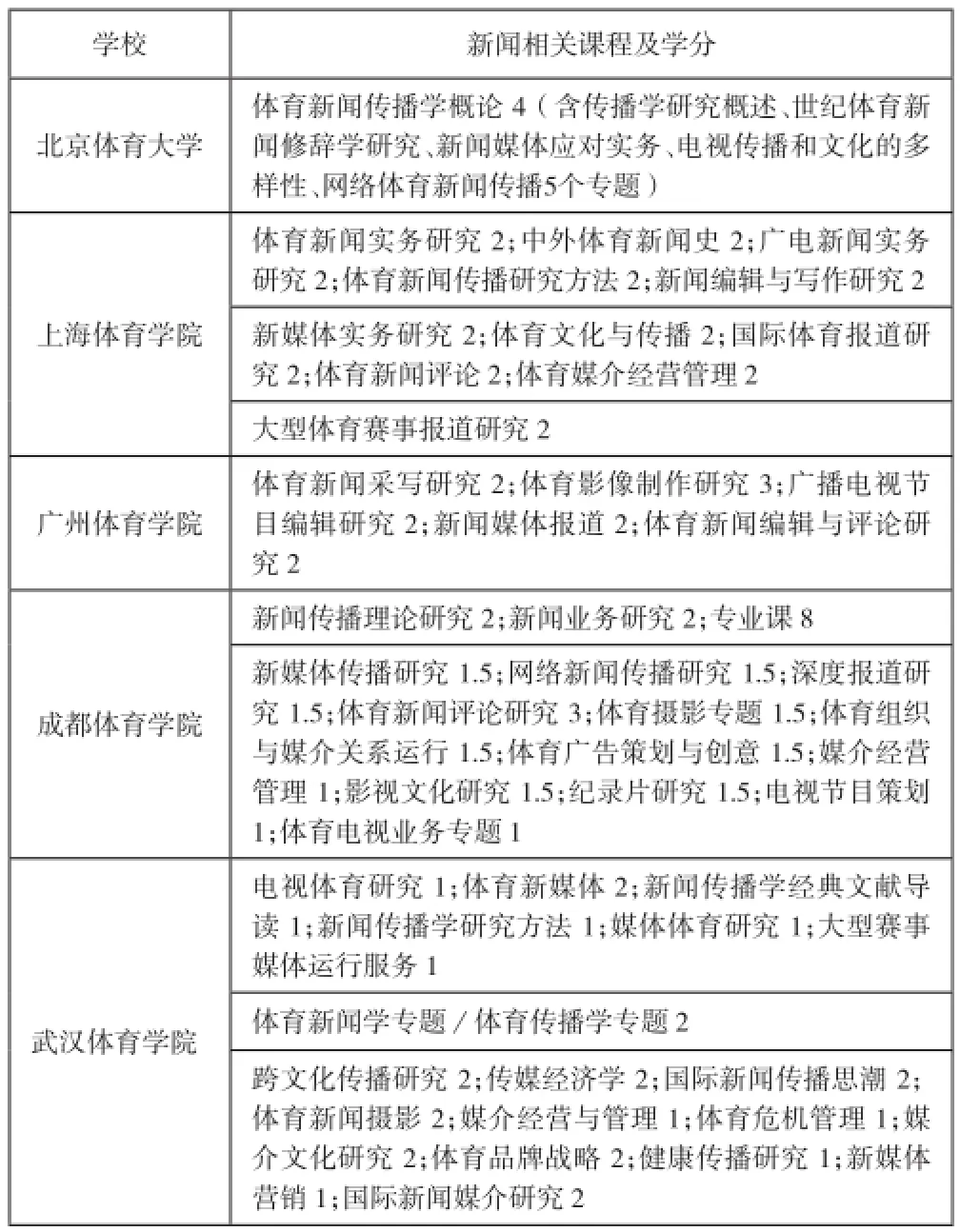

表1 5所體育院校體育新聞碩士課程結構及數量

從表1中可以看到,五所體育院校體育新聞碩士的課程設置基本無大差別,普遍由公共必修(基礎)課、專業基礎課、專業必修課、選修課四個部分組成。有的院校在選修課中又細分為公共選修課和專業選修課。對比發現: (1)上海體育學院和廣州體育學院公共基礎課數量相比其他三所多,說明這兩所院校重視對碩士生基本素質的培養。(2)北京體育大學在專業基礎課的比重較大,說明其對學生基本新聞素質與能力的重視。(3)廣州體育學院、成都體育學院和武漢體育學院選修課數量較多,說明這三所學校的學生課程內容更加豐富、課程選擇更加自由。其中武漢體育學院的選修課數量明顯多于其他四所院校,除了學科課程還有運動專項課程選修,說明該校重視碩士生的體、智協同發展。(4)上海體育學院課程設置稍有不同,沒有專業方向課,但有5門專業主干課,說明該院校更加深入系統地培養碩士的新聞素養。

(二)我國體育院校體育新聞碩士課程設置學分比較

我國體育院校體育新聞碩士課程學習實行學分制,一般16~18學時為1分。上海體育學院要求碩士生修滿33學分方可畢業,廣州體育學院和武漢體育學院為34分,北京體育大學為36分,成都體育學院為40分。從學分設置上看,成都體育學院學分要求最高,說明該院校對體育新聞碩士整體培養要求更為嚴格。

二、我國體育院校體育新聞碩士新聞相關課程設置分析

新聞理論、新聞業務和新聞史是新聞學的三個分支學科。新聞理論以“新聞學概論”為課程名,圍繞新聞展開理論探討和闡述,涉及新聞本體、新聞傳媒、傳媒受眾、新聞傳播、新聞事業、新聞工作者等一系列命題;新聞業務則涵蓋了采、寫、編、評刊(播)等多門課程。[2]新聞史是對新聞事業發展歷程的介紹。在課程設置中,協調好這三門大學科的權重是體育新聞碩士生培養的關鍵,也是順應融媒背景下對復合型人才的要求。

表2 5所體育院校體育新聞碩士新聞相關課程比較

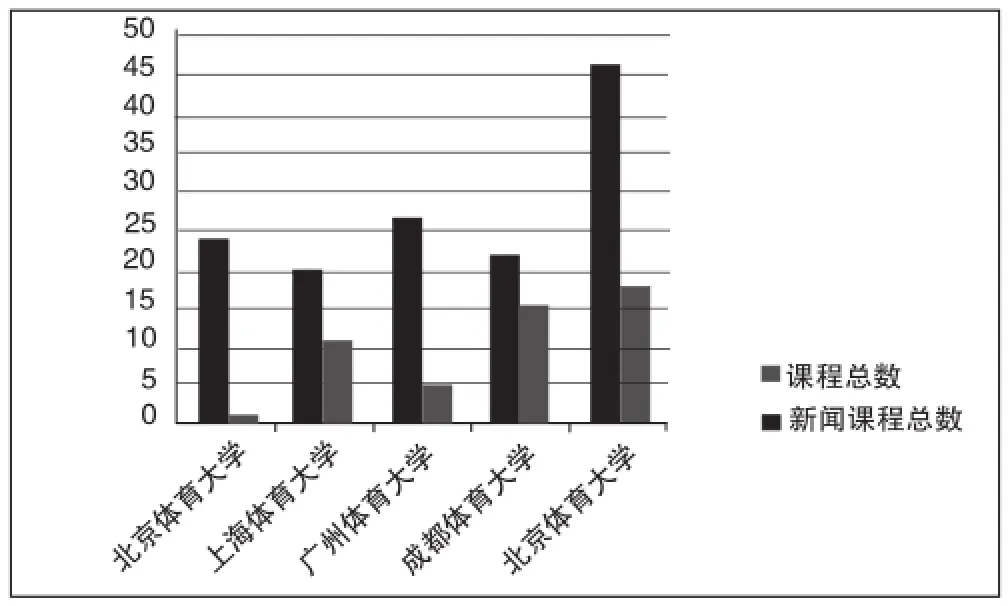

圖1 5所體育院校體育新聞碩士新聞課程與課程總數之比

圖2 5所體育院校體育新聞碩士新聞課程類型比較與數量統計

圖3 5所體育院校體育新聞碩士新聞課程分類統計

從表2和圖2可以看出: (1)成都體育學院和武漢體育學院在新聞課程的設置上比較全面,有專業基礎課、專業方向課和專業選修課,同時選修課的種類也較多,說明這兩所院校對體育新聞碩士的教育非常重視。(2)除了北京體育大學外,其他四所體育院校都有專業基礎課,保障了新聞專業基本素質教育。(3)北京體育大學只有一門專業方向課,在新聞教育上不夠重視。

對比圖1中各體育院校新聞課程與課程總數可以發現:上海體育學院、成都體育學院和武漢體育學院的新聞課程明顯較多,將教學重點放在新聞上;而北京體育大學和廣州體育學院則相對重視碩士生的公共文化基礎教育。

從圖3可以發現: (1)每個體育院校都有新聞理論課程,充分認識到新聞理論指導實踐的意義。(2)除了廣州體育學院,四所體育院校都有新聞業務相關課程,表明四所院校加強了新聞工作中的技能培養。(3)只有上海體育學院有新聞史課程,注重研究人類新聞活動的歷史。(4)廣州體育學院體育只有新聞業務課程,類型較為單一。

三、我國體育院校體育新聞碩士新媒體課程設置分析

新媒體是以數字技術、通信網技術、互聯網技術和移動傳播技術為基礎,為用戶提供咨詢、內容和服務的新興媒體。[3]新媒體的發展使得新聞信息傳播不斷融合化、移動化和個性化,這就促使各體育院校要改變傳統的教學模式,加大網絡媒體和新媒體技術的研究。

表3 5所體育院校體育新聞碩士新媒體課程比較

從表3中發現: (1)廣州體育學院尚未開設新媒體相關課程,北京體育大學只是將網絡體育新聞傳播作為方向課中的一個小專題。(2)上海體育學院雖只開設一門新媒體課程,但將其設為專業主干課,表明對新媒體課程的重視。(3)成都體育學院在專業選修課中有兩門新媒體傳播課程,武漢體育學院不僅新媒體課程數量較多,從專業基礎課和選修課兩個方面強化新媒體教學,并將新媒體與體育相結合,說明兩所院校很重視體育新媒體教育。

四、研究結論與建議

(一)結論

通過以上研究可以發現,隨著傳媒環境的不斷變革,體育新聞碩士教育也在不斷改進。大部分體育院校已經開始跟隨媒介融合的大趨勢,一方面全面培養碩士生的新聞素養和能力;另一方面針對性地開設新媒體課程,提高學生迎接數字信息技術飛速發展帶來的挑戰。但也應該看到,仍有部分院校并沒有充分意識到改革傳統新聞教育的重要性,忽視了綜合性教育和時代性教育的要求。相對本科生而言,碩士生是更高層次的研究型人才,應與時俱進,加強對新媒體以及融合媒體的深入研究,并用理論指導實踐,才能在網絡新媒體技術大力發展的體育傳媒界占有一席之地。

(二)建議

(1)在保證研究生公共基礎課的數量下,加大新聞、體育新聞基本技能的課程數量,豐富新聞課程的類型,既要有新聞史的傳承,也要有新聞理論的教育,更要有新聞業務能力的培養。(2)適當調整新聞課程的設置結構,將培養新聞能力的課程設為必修課,保證學生基本素質,培養復合型體育新聞人才。(3)充分認識媒介傳播新環境,重視網絡傳播技術和新媒體研究,讓學生積極迎接數字化新時代。(4)在強調學科教育的前提下,適當增加選修課的類型,不僅滿足學生個性化的需求,更能擴充學生知識體系,提高學生的綜合素質。

[1] 盧亮球,招樂輝.體育學研究生教育研究——比教與借鑒[M].武漢:華中師范大學出版社,2009.

[2] 丁柏銓.論新聞理論教學與新聞業務教學的關系[J].新聞大學,2009(02).

[3] 秘玲子.新媒體時代我國新聞教育改革研究[J]. 2013(03).

G632.3

A

1674-8883(2015)23-0121-02

郭文璟(1990—),女,安徽宣城人,北京體育大學研究生,研究方向:體育新聞,新媒體。