民國縣長任職保障研究——以1935-1949年四川縣長群體為例

王 玉 娟

(四川大學 政治學院,成都610064)

一縣之長為“親民之官”,在地方行政中“扮演著極其重要的角色”,因而縣長任職的穩定性對地方政治好壞不無影響。為此,國民政府曾著力整頓縣政人事,但縣長更換頻繁始終為民國基層政治一大特點。如王奇生先生在其研究中評論說:“縣長更迭頻繁,是貫穿20-40年代中國各省基層吏治的一大頑癥”,“縣長如走馬燈式的大換班”[1]63。此種情形在川政統一后的四川基層政治中亦表現明顯,情況如表1所示。

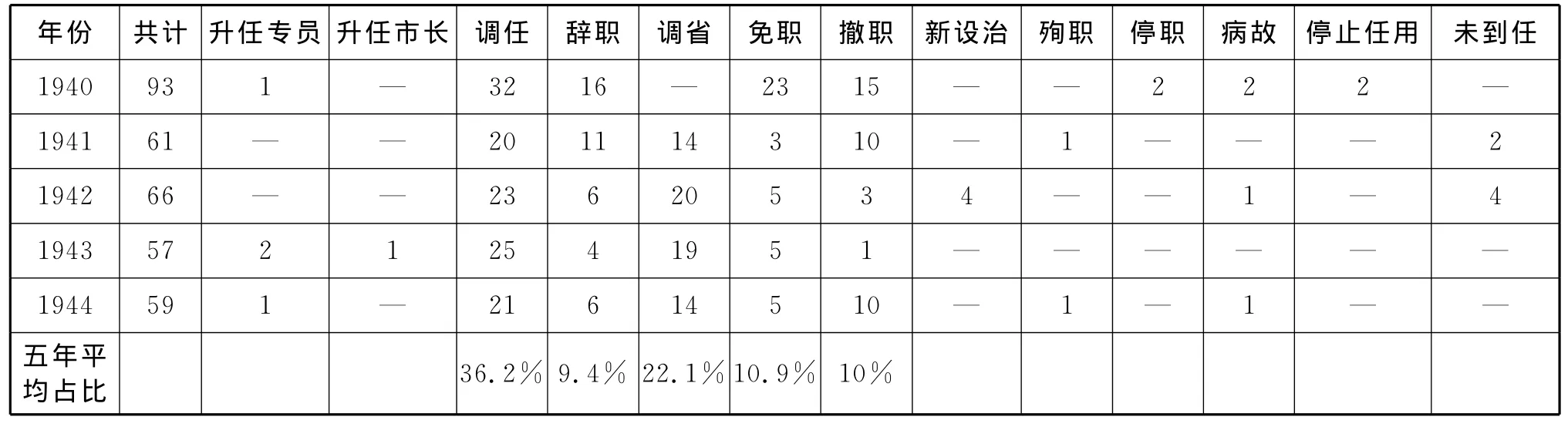

表1.1939-1944年四川省歷年縣市局長任期人數表[2]177

據表1統計,1939-1944年六年中,任職一年以下的縣長平均每年占統計人數的52%,最高一年占統計人數的67%,而任職滿三年以上縣長卻不多,平均占4%。

縣長任期短、更換快,對地方政治有著不可忽視的負面影響。究竟什么原因導致民國縣長任期短、更換快?對于縣長更換頻繁,上級機關又有何態度?對于這些問題,過去雖有些著作或文章提及,但仍顯簡略①。

在以往研究的基礎上,本文主要探討1935—1949年間四川縣長任職及保障問題。之所以有如此時空選擇,一為川政統一后四川政治漸趨中央化,尤其抗戰以后四川地方政治漸為國民政府關注重點,其中央化趨向更為明顯,民國四川地方性研究可為全國性研究提供一個典型、一定借鑒;二為四川政治有著自己的區域特殊性,對四川地方政治進行個別研究,可加深對民國川省政治獨特性的認識。

一 縣長更換原因的區域特殊性考察

民國時期縣長任期短、更換快為民國基層政治一大頑疾。縣長之所以頻繁更換,主要包括以下幾種原因:或被調動別縣,或被撤職、免職,或被調省,或自己主動辭職。四川總體情況可以參見表2。

表2.1940-1944年四川省歷年縣市局長異動人數表[2]177

從表2可以看出,就全川而言,在1940年至1944年這五年中,縣市局長更動情況最普遍的是調任、辭職、調省、免職、撤職這五種情況,所占平均比例分別為36.2%、9.4%、22.1%、10.9%、10%,其中調任(調至別的縣市局)和調省的情況又更顯突出。

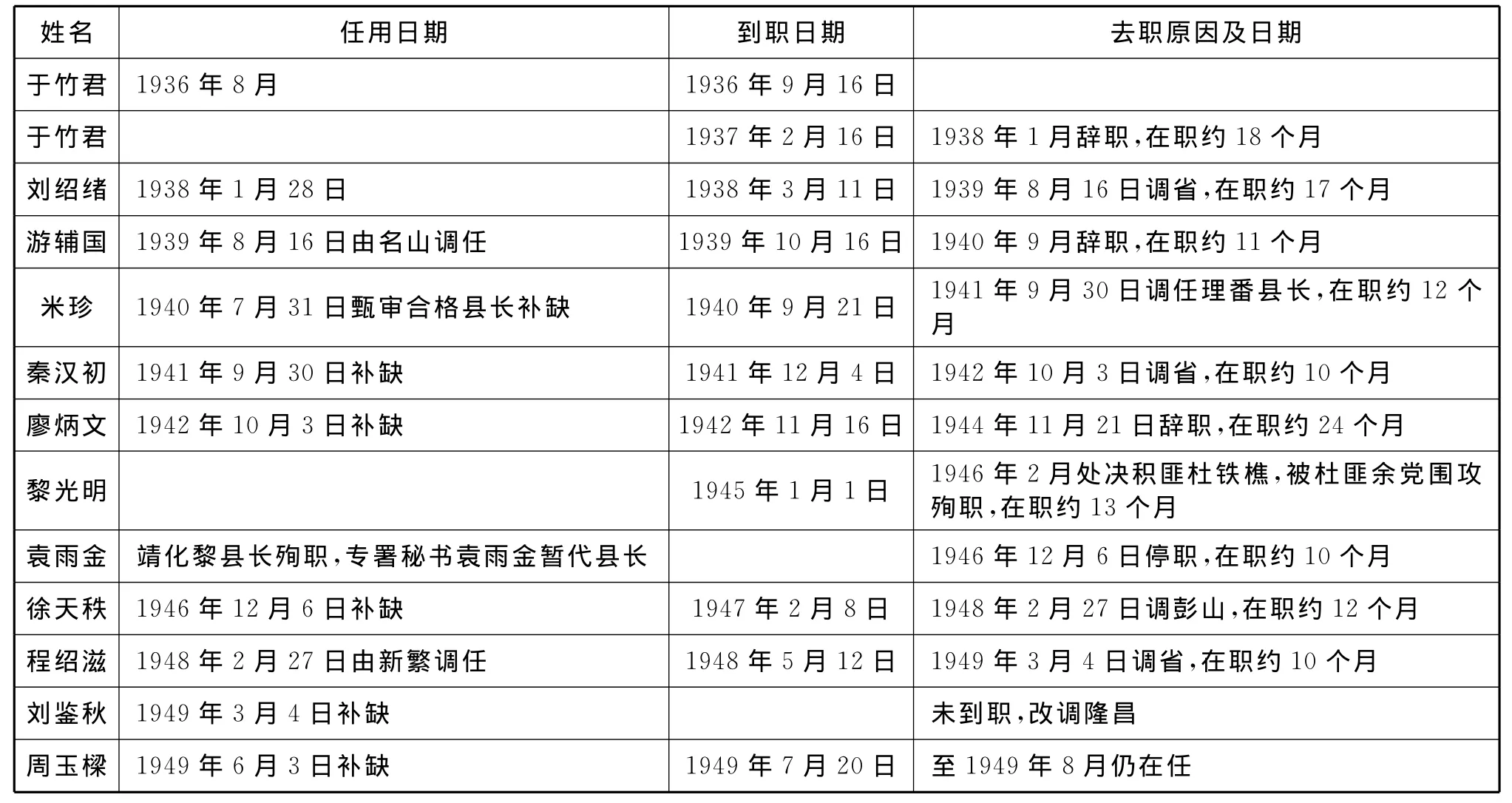

再如表3所示,靖化縣自1937年設縣至1949年,共有12任縣長,任職時間最長者為兩年,任職時間最短的劉鑒秋根本未到職即改調他縣,實際在職者平均每一任縣長任職時間為13.7個月。11任縣長被更換原因為:3人主動辭職;3人調省;2人為調動;1人還未到職即改調他縣;1人甄審不合格停職;1人殉職。

表3.川政統一后靖化縣(設治局)歷任縣長任職情況表②

從表2、表3兩則材料看來,調任或調省成為縣長更換主要因素。

縣長從一縣改調他縣或者調省委以其他職務,本是正常人事調動,且與縣長獎懲緊密相聯。川政統一后,四川省各縣劃分為不同等級,縣長在不同等級縣份之間調動或調省,本身體現出省府對其之獎懲。但民國時期縣長調動及其調省過于頻繁(不僅四川如此,全國其他省也存在類似問題),則大大超出獎懲的范圍。對于此種現象的原因,王奇生先生在其文章中分析指出:民國時期各省縣長多出自“保薦”,且縣長職位“多為夤緣而來,自然也難免緣盡而去。于是乎,每一位省長官上臺,民政廳長必隨之而換;而每一次民政廳長的更替,必然出現一次縣長大換班”[1]48。同樣,四川省在川政統一后15年里,但凡新省主席上臺,縣長也將進行一次大換血,正所謂“一朝天子一朝臣”。

縣長因“緣”而隨省主席、民政廳長“共進退”,而在這“緣”字的后面,則隱藏著四川政治的區域特殊性。自1935年劉湘在蔣介石的幫助下統一全川,蔣氏的中央勢力也以“剿匪”名義同時進入四川,由此展開了中央與川康地方勢力之間進行的控制與反控制斗爭。如時人分析:自從中央勢力入川后,政權雖統一了,但在治權方面有兩種力量在“相持”著,“一個是代表中央意思的中央力量,一個是代表地方的地方力量”,兩種力量“在經濟上、在軍事上、在都市上、在鄉村里無地不表現”[3]12。基層政權也成為兩種力量“相持”斗爭的重點:國民政府力圖將縣長任用納入中央軌道,以加強對四川地方政治控制;而川康實力派則力圖掌握縣長人事任免權,以鞏固其地方統治基礎。在中央與地方之間矛盾與斗爭(除此外,地方還存在著各派系之間矛盾與斗爭)的背景下,縣長隨省主席共進退的現象表現得更為明顯。

四川每一屆省主席上臺,縣長選用制度即將發生變化,這成為縣長頻繁調任(包括調省)的重要原因。1935年劉湘上臺,為打破防區及控制基層政權,劉湘將全川縣長進行互調,“如原在甲軍區,調在乙軍區,乙軍區又調在丙軍區,丙軍區又調在甲軍區,互相對調,決不撤換,藉以破除舊有界限”③。之后,劉湘政府成立縣政人員訓練所,培養大批基層行政人員,縣訓畢業者成為縣長主要來源,亦成為劉湘控制地方的重要“骨干”力量,縣長隨即大規模更換[4]106-109。據時任省府秘書長鄧漢祥后來回憶說:劉湘時期,“縣訓人員擔任縣長的經常保持八九十人”[5]777-778。1938年劉湘去世后,蔣介石、張群先后主持川政,縣長選用制度又一次發生變化。蔣、張時期,川省實行縣長甄審制度,甄審合格人員取代縣訓畢生者成為縣長主要來源,縣長又一次大規模更換。此過程“清洗”了控制四川多年的“劉湘一系勢力”的影響,使四川進一步“中央化”[6]128-130。

1946年9月,鄧錫侯執掌川政。鄧氏為川康實力派代表,因而在川省需照顧的親朋故舊較多,加之鄧氏面對國民政府終屬“劣勢”,對于中央人事制度不敢太多違拗,因而在縣長人選問題上實行甄選制度,即讓中央及地方各派所保薦或推薦的人通過考選方式競爭“上崗”,也算是給各方一個交待。1947年7月,四川省政府通過《四川省縣長選用標準及提委辦法》,規定縣長選用范圍包括五類人員,即四川省縣長考試及格者、中央挑選合格分發四川以縣長任用者、四川省縣長甄審及格者、擢遷人員及特保人員。其所實行的甄選制度即針對“擢遷人員”與“特保人員”。隨著縣長補充來源增多,甄審合格者逐漸喪失其優勢,而并非如從前一般為縣長主要來源④。1948年初,內政部特派員宋明炘來川視察后,在《新新新聞》上發表“川西觀感”,談及川省縣長人事狀況時稱:一年中更調的縣長達90余人;而當時四川140縣中考試及格、挑選合格、甄審合格的縣長僅50余人,而各方保薦、推薦者則有59人[7]。由此看來,甄審合格人員任職不再如從前有可靠保障,且解除縣職者大有人在。1948年8月,一些失業的甄審合格人員以四川省甄審合格縣長聯誼會名義向省府呈文訴說:自“政府改組”以后,甄審合格人員中“現任縣長業已換了不少”,“甄審合格縣長寄居蓉垣者迄今三月,不曾錄用一人”,因而特請省府對待甄審合格人員,如“其他合格者一視同仁,多加愛護、定期召見、分別錄用”⑤。呈文中所講“政府改組”,即鄧錫侯上臺后的川省政府。與從前張群主川時相比,甄審合格人員在鄧氏時期所處的境況可謂今不如昔。

1948年4月,王陵基接任川省主席。王氏為蔣介石所器重,且此時國共兩黨戰爭漸趨緊張,四川成為國民黨“重要的反共基地和兵糧的主要來源”,特殊的政治形勢影響著基層縣政人事的變化,王陵基上臺后即對縣長進行大范圍的更換,以適應特殊形勢需要。王氏曾回憶說:其執掌川政之前,川省100多個縣長“大多數是文人出身”,而之后“為了堅決執行蔣介石的反共政策,實行‘總體戰’”,縣長大量被更換,代之以“軍人或特務”[8]783-784,788。可見,王陵基時期新任命的縣長大都有軍政背景。1948年5、6兩月,四川省政府更換31縣縣長,其中23名新任命的縣長為轉業軍官⑥。1949年6月,省府更換23縣縣長,新任縣長皆為轉業軍官⑦。時人曾對王陵基時期的縣政人事概況感慨道:四川100多個縣長幾乎80%以上被更換,新委縣長“大部都是很年輕的,而且大多是軍人出身”,“大概有一朝天子一朝臣的作法”[9]8。

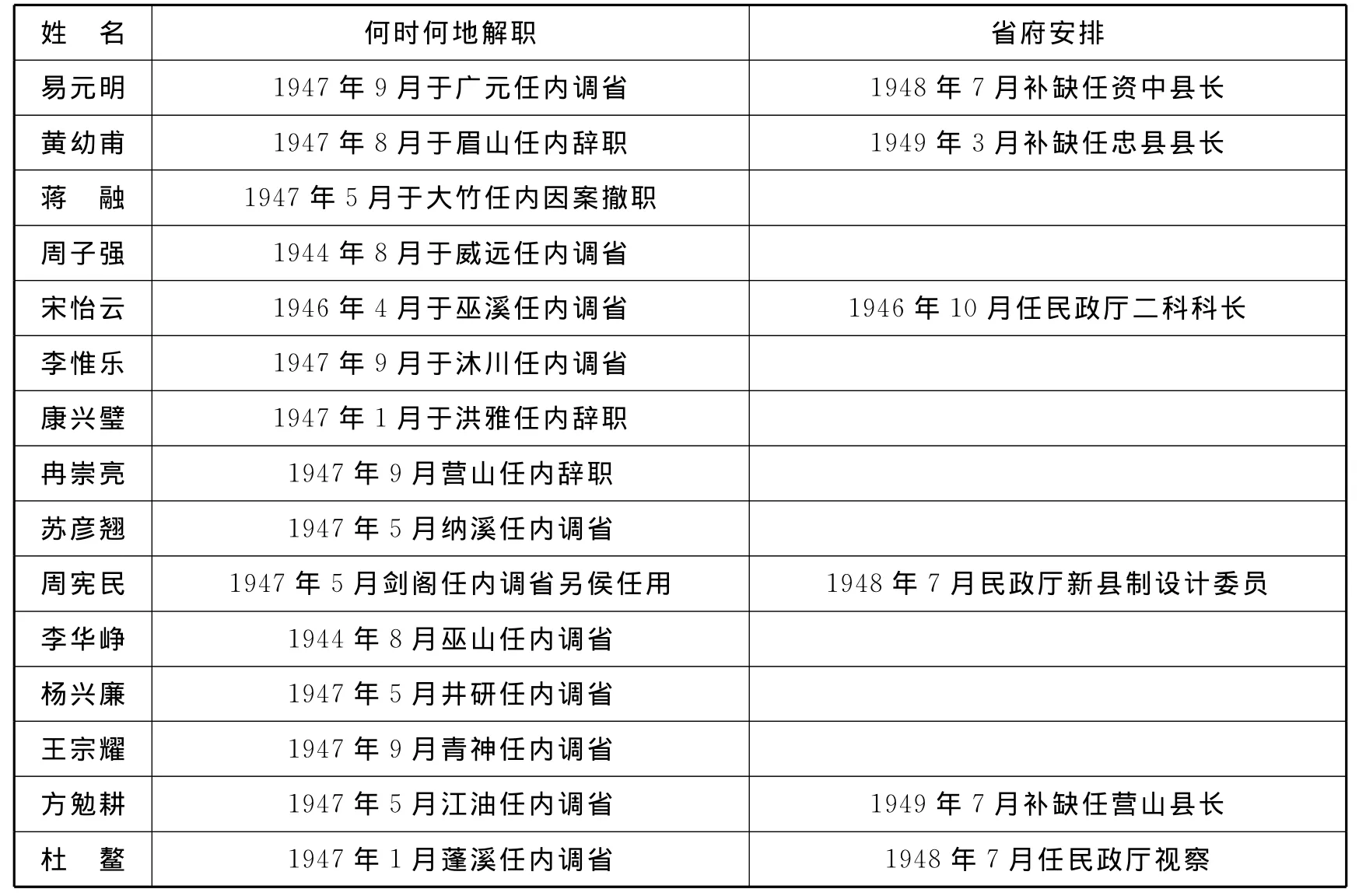

從上述情況來看,中央與地方及地方各派之間的斗爭及其關系,左右著每一屆省主席的縣長選用制度。即每一屆省主席上臺,便根據自己權勢的考量,重新制定新的縣長選用制度,由此大批縣長被更換。縣長被調任,即從一縣調往別縣,仍舊擔任縣職。只不過,四川區域甚大,百余縣廣狹、繁簡、肥瘠差別很大,從“富庶”之縣調往“貧瘠”之縣者,則多心有不愿,甚或辭職拒任。如1935年6月省府將樂山縣長劉覺調往偏遠的馬邊縣,劉氏則兩次“懇辭”,未被獲準;7月,劉氏又被調往彰明縣,他又以“病患久積”請辭而獲準⑧。縣長被調任,任職仍有保證,而縣長被調省后,任職有無保證則很難肯定。許多縣長調省后,省府并未及時安排其他職位,不得不久閑于家,靜待省府消息。1948年2月,卸任縣長易元明、黃幼甫等15人,因奉令解職、“賦閑至今”得不到安排,不得不呈文省府,請“揆諸中央保障縣長之明令”,“分別委用,俾各是所”(按:此15人中早者三年多前就已調省,最遲者距呈文時也有近半年,而省府并未有任何安排,這不免令其“惶惑難安”);對于這15人的呈文,省府主席鄧錫侯的答復是:“主管方面早有登記,嗣后自當因事因地承隨□借重”,并未給出肯定答復;而從15人以后就職情況來看,省府安排也仍舊拖延,而且并非每個人都得到了重新任用(這15人的任職調任情況參見表4)⑨。

表4.調省縣長任職情況表

二 上級整頓及效果

縣長任職無保障,任期短、更換快對地方政治造成許多負面影響。

首先,對地方政務推動影響極大。1938年10月,四川省民政廳工作人員陳翰珍在報告中說道:各縣政務不能推動原因之一即為縣長任職無保障,“遂不免敷衍塞責”而無實際工作。具體言之,縣長常調動之縣,“賢者當之,以時間短促,預定計劃,致難完成,徒勞無益;不肖者,則以無保障,常存五日京兆之心,敷衍塞責,甚至貪污枉法,無所不為”,另外,“前后任交替之際,政務每多停滯,妨害極大”,如此種種情形導致政務推動不易⑩。另一位民政廳工作人員張澤民也有相似看法:任用縣長“若數月一調或一月一調,甚至甫委甲縣,履新尚且在途,又復改委乙縣者,不便地方,情形不熟,無從興革,即交代一項,已屬難辦矣,逞言國計民生乎”?。兩位民政廳工作人員都指出縣長任職無保障、任期短影響地方政務的推行。

除此之外,陳翰珍還指出縣長更換快滋長了貪污腐敗。正如王奇生先生在其研究中所講:因為任縣長者“隨時有解職之虞,因而在職期間,就無日不在打算失業后的出路活路,小則收受賄賂,大則貪污公款,基層吏治自然日濫”[1]48-49。1942年1月,省參議員余富庠在四川省臨時參議會第五次大會上指出:公務人員貪污無法杜絕的原因在于社會風氣及公務人員任職無保障,縣長“在任之日不事剝削,一朝去職即工作失其保障,生活無所憑藉”,因此“狡黠之徒肆無忌憚,作奸犯科之事日出愈奇”,甚至貪污后,“今日撤職明日奉委,甲地開革乙地升遷,既可肥馬輕裘、光耀閭里,復得高官厚祿、羽翼親朋。致有無官不貪、不貪必無結果之傳說 ”?。

鑒于上述情況,民政廳工作人員陳翰珍建議實施縣長任用保障,縣長無重大過失,不能撤免,“俾其安心供職,感奮圖功”;如果縣長成績優異,最好加薪進級,不宜調升優缺,“以妨其施政計劃之完成,殊庶于縣政效率有所增加”?。張澤民提出縣長任期應至少三年,“使得盡其所長”,便于熟悉地方情形,如此“任何艱巨皆可推行”?。

對縣長任職給予保障,四川省政府并非沒有意識到。在陳翰珍等人提出上述建議之前,省府曾頒布相應法規保障縣長任職。如1937年,四川省政府制訂《四川省公務員保障暫行規程》;至1941年3月,四川省政府認為此規程“與現時情形亦不甚相適”,因而又擬具《四川省縣長保障暫行辦法》?。縣長任職保障制度雖數易其法,實際推行情況并不理想。即便縣長任職相對于其他時期來講較為穩定的張群時期,“縣長任期全省平均為22個月”[7]。抗戰結束后,縣長任職保障受到國民黨中央及國民政府關注。1946年8月6日,行政院通過由內政部咨送之《縣長送審呈薦及保障辦法》,并訓令各省“查照辦理”。該辦法第六條明確規定縣長任期為三年,在任期間,“非因經付懲戒或付刑事審判依法停職或免職者不得停職或免職,并不得調任”?。

雖行政院明確規定了保障縣長任職,實際上地方各省并非立即執行。1947年1月,四川省參議員劉厚甫等在四川省參議會第一屆第三次大會上提出:應使“縣長之遷調保障”有一合理辦法,“調任制度應予改進,除為調整才具而遷調者外,以不調任為原則,一人不能調任二次以上”,同時“切實實行縣長三年一任辦法”;另外,省參議員凌均吉等也提請保障縣長任期,認為:“縣長任期應依縣長任用法第四條之規定切實予以保障,并依同法第九條之規定,在任期內除自請辭職或遇縣治合并外,非依公務員懲戒法經付懲戒或付刑事審判依法應停職或免職者,不得停職或免職。”根據參議員的提案,四川省參議會在給民政廳的公函中提出:“既經合法任用之縣長即須厲行三年一任,非因移付懲戒或交付刑事審判不得停職或免職,望切實執行,以樹立人事制度。”?

對于上述省參議會的建議,四川省府反應并不是很積極,認為執行較難,“與本省現在辦理情形未盡符合”。如此看來,中央規定很難執行到位,而省參議會建議也很難被采納,縣長任職仍得不到保障。正如1947年3月10日,民政廳廳長陳開泗在給代理主席鄧錫侯的呈文中指出:《縣長送審呈薦及保障辦法》與省參議會建議各案,“其目的均屬相同”,但川省目前情形為“縣長之停職或免職系依照《四川省縣長考核獎懲暫行辦法》及《四川省縣長保障暫行辦法》辦理,因故調任者亦常有之”,因而縣長三年一任制“歷未認真執行”,“與奉頒辦法(即《縣長送審呈薦及保障辦法》)大有出入”,并且說“倘照此(即《縣長送審呈薦及保障辦法》)嚴格執行,在行政上之運用又不無困難”;當然,他也提出:如果“仍顧慮本省環境因仍舊貫”或對“縣長三年一任”之規定執行不力,亦將有三缺點發生:“一、任用制度不確立,夤緣請托之風無法杜絕,轉增人事應付之困難;二、違背中央法令,對上則易干駁斥,對下則不足以塞悠悠之口,萬一被免職人員提起行政訴愿,本府答辯將無所依據;三、民意機關議決密件又與中央符合,如不采納施行將無以答復詢問。”在左右為難之際,民政廳長陳開泗也只好請示代理省主席鄧錫侯“究應如何辦理”,鄧氏答復為:“提會(四川省政府委員會)討論。”隨后6月9日,四川省政府對于參議員劉厚甫等人提案回復省參議會:“查原提案各項辦法多與法令相符,已交本府全體委員審查。”?然四川省政府委員會對此事最終也無明確答復。7月26日,內政部電詢四川省政府:“近據報各省縣長更易頻仍。非惟于法不合,且影響縣政甚大”,故要求對于縣長之保障“依照規定切實辦理”;對于內政部電詢,四川省民政廳回復稱:“查本省縣長更動向系依照規定辦理,本案無辦理必要。”?四川省府是否真正按照“規定”保障縣長任職了呢?前述三月份時,四川省民政廳自己承認:因顧及川省環境,“歷未認真執行”中央所頒《縣長送審呈薦及保障辦法》。而僅過了短短四個月時間,四川省民政廳則認為“向系依照規定辦理”,措辭轉變之大,讓人難以信服。而從內政部電文內容來看,各省縣長仍舊“更易頻仍”,四川實際情況亦是如此。在鄧錫侯及以后王纘緒執掌川政時,縣長任期得不到保障,仍“更易頻仍”。如鄧錫侯時期的縣長“平均任期只有12個月強略”[7],而王纘緒時期的情況恐怕更不理想(參見前述內容)。如此看來,四川省民政廳7月給內政部的答復只不過是四川省府推托上級問詢的一種說辭而已,其所說的“規定”在筆者看來當是指四川省府自己所定之“規定”而非中央所定之“規定”。因此,四川省仍按照自己的實際政治運作選用、更換縣長,“縣長三年一任”之規定終究是無法真正貫徹執行的。

三 結論

民國時期,中央不斷出臺法令保障縣長任職與任期,而民意機關如四川省參議會提案亦不斷提出保障縣長三年一任期。對于上級的命令與民意機關的建議,四川省政府曾有過擔心:若不執行之,不僅“違背”中央,恐遭“駁斥”;對于民意機關也恐“無以答復詢問”。但四川省“顧慮本省環境”,在縣長人事問題上始終“因仍舊貫”。所謂“本省環境”,不外乎是指四川地方政治的特殊性。如前所述,從1935年川政統一始,中央與地方及地方各派系之間的權力爭斗便貫穿于四川政治進程,每一任省主席上臺后便出于權力掌控的考慮,對縣長群體進行大換血。如劉湘政府開辦縣政人員訓練所,培養大量縣訓人員出任縣級行政官員,以打破防區及抵制中央勢力;而后張群推行甄審制度,大力任用甄審人員出任縣長,其主要目的在于“清洗”之前“劉湘一系勢力”影響,使四川地方進一步“中央化”;鄧錫侯為照顧中央及地方各派勢力的“請托”,實行縣長甄選制度,縣長不以甄審合格人員為主,而是各種來源綜合用之;王纘緒時期,川省政治基本納入中央軌道,王氏積極響應中央“剿匪”需要,縣長多更換為軍人。如此“本省環境”成為影響川省縣政人事變動的一大因素。

當然,四川省政府本身亦明白:通過掌握縣長人事權以維護自己的政治利益,并不能成為堂而皇之的更換、調整縣長的理由。為免上級“駁斥”及堵住民眾“悠悠之口”,每一屆省政府皆會出臺新的縣長選用制度及頒布一些保障縣長規定,從而以推行新的縣長選用制度之名義,掌握縣長人事任免權,以便鞏固其統治地方的基礎。如此一來,面對中央的訓令、民意機關的詢問,地方政府則首先推托說:中央規定不適合地方的特殊環境,如果推行,“在行政上之運用又不無困難”。如果中央繼續訓令,地方政府則仍有說辭:川省縣長選用“向系依照規定辦理”。而此“規定”只不過是地方政府所制定的表面條文而已,而非中央所頒規定。最終中央制定的各項保障縣長規定皆得不到有力執行,而民意機關給省政府的各項保障縣長提案也得不到采納。

如此看來,在川省特殊“環境”下,每屆省政府主席出于自身政治立場的考慮,一上臺便對縣長群體大換血,縣長更易頻繁在所難免,此為民國時期四川基層政治一直存在之問題。同時也因為各屆省政府的政治運作不可能擺脫川省特殊“環境”影響,使得此問題一直“因仍舊貫”而成為不可根治之“頑疾”。因此,民國時期,不管中央還是地方省府如何多次對縣政人事進行整頓,公布的法令條文如何多且好,但縣政人事一直不盡如人意,常為時人所詬病,正可謂“法意雖甚善美,而形格勢禁”也。

注釋:

①論文如張燕燕《民國時期河南省縣長群體研究(1927—1937年)》(河南大學2012年碩士學位論文)、尚季芳《縣長難為:民國時期縣級官員的艱難處境——以甘肅省為例》〔《西北師大學報》(社科版)2009年第2期〕、朱翠華《民國時期縣官群體研究——以1912-1937年的江蘇省為中心》(山東大學2006年碩士學位論文)、楊靖《民國時期湖北縣級政權研究(1927-1937)》(武漢大學2006年碩士學位論文)。王奇生先生的文章曾對縣長任期問題有過探討,通過詳細數據說明縣長任期短、更換頻繁,并從四個方面簡明扼要概括出縣長更換頻繁的原因,但這些研究只為其文章的小部分而非重點(參見:王奇生《國民黨基層權力群體研究:以1927-49年長江流域省份為重點》,華中師范大學1997年博士學位論文,第63頁;王奇生《民國時期縣長的群體構成與人事嬗變:以1927年至1949年長江流域為中心》,《歷史研究》1999年第2期)。

②參見:四川省檔案館館藏檔案:第42全宗,第2447、2623、2958、2959卷;第54全宗,第3213、3225、3255、3288、7194卷。

③《實行打破防區!全川縣局長即將更動,藉以破除舊有界限而示大公無私之意,只互相對調決不撤換》,《新新新聞》1936年3月7日第9版。同時參見:王玉娟《1935-1938年川省政府對縣長人事的整頓及影響》,《社會科學研究》2011年第2期,第169-171頁。

④四川省政府認為“四川省縣長考試及格者”、“中央挑選合格分發四川以縣長任用者”、“四川省縣長甄審及格者”三類人員已“分別特予考選”,已是備用縣長;而“擢遷人員”與“特保人員”需“甄選合格”,才可進入選用范圍“依次輪用”,且“每年甄選一次”。參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第7414卷;王玉娟《民國川省縣長的銓選與考績》,四川大學出版社2013年6月版,第105-108頁。

⑤參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第2841卷,第599-603頁。

⑥參見:四川省檔案館館藏檔案:第42全宗,第1683卷,第6-7頁。

⑦參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第2790卷,第803、806頁;第42全宗,第2447、2623、2958、2959卷;第54全宗,第3213、3225、3255、3288、7194卷。

⑧參見:四川省檔案館館藏檔案:第42全宗,第2623卷,第130-133頁。

⑨參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第2842卷,第168-177頁;第54全宗,第2787卷,第20-30頁;第42全宗,第2447、2623、2958、2959卷;第54全宗,第3213、3225、3255、3288、7194卷。

⑩?參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第9637卷,第65頁。

??參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第7680卷,第27頁。

?參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第9634卷,第11-12頁。

?參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第7414卷,第14、17頁。《四川省縣長保障暫行辦法》第一條:本府為使縣長久于其任,藉以促進本省地方行政效率起見,在中央未頒布公務員保障法規以前特訂定本辦法。第二條:本省縣長經銓敘合格奉國民政府命令試署或實授者(以下簡稱依法任用之縣長)受本辦法之保障。第三條:本省依法任用之縣長非依法令不得予以減俸、降級、停職或免職之處分。第四條:本省依法任用之縣長非依法令經省政府主席或省務會議之核定不得予以申誡或記過之處分。第五條:本省依法任用之縣長非有下列情形之一者不得免職。甲、經中國國民黨開除黨籍者;乙、受刑事處分或禁治產宣告者;丙、受免職之懲戒處分者;丁、貪污瀆職經查明有據者;戊、有不良嗜好者;巳、因殘廢或身體衰弱不堪任職者;庚、能力學術確不足以勝任者;辛、怠忽職務致縣政廢弛者;壬、考績結果成績不良者;癸、經累積曾記大過三次者。第六條:本省依法任用之縣長非依法令認為系現行犯者不得拘押。第七條:縣長被控案件未具備法令規定手續或匿名密控而無具體事實及證據者不予受理,如有誣告情事應依法治罪。

?參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第7865卷,第14頁。《縣長送審呈薦及保障辦法》內容為:一、縣長在民選前應由各省民政廳廳長就合格人員中遴選,請省政府委員會通過后派用,并依法定程序及法定期限送審呈薦,所有送審登記考核等事項并應由民政廳統一辦理,以明權責;二、各省政府委派代理縣長逾期而不送審,又不申明理則及理則不正當者,應認為該省政府不能遴選合格人員,即由內政部遴選人員逕行充任;三、各省現任縣長中如有未送審者應由主管省政府迅行依法送審,否則應認為不合格,由內政部函請審計部轉知該省審計機關對于其所支俸給不予核銷外,并援照上項規定遴選人員逕行充任;四、各省政府擬任之縣長經中央審查認為不合格者應即停用,另派合格人員接替,否則援照第二項規定由內政部遴選人員充任;五、縣長到任或去職時須逕報內政部查核,否則不予審查呈薦或取銷其資格,以免互相朦混;六、縣長三年一任應嚴格實施,非因經付懲戒或刑事審判依法停職或免職者不得停職或免職并不得調任。

??參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第7865卷,第1-10、23、57-58頁;第54全宗,第7866卷,第191-194頁。

?參見:四川省檔案館館藏檔案:第54全宗,第7865卷,第57-58頁。

[1]王奇生.國民黨基層權力群體研究:以1927-49年長江流域省份為重點[D].武漢:華中師范大學,1997.

[2]四川省政府統計室.四川省統計提要[M].1945.

[3]呂寒潭.四川政治之過去與將來[J].政治評論,1947,1(5).

[4]王玉娟.劉湘政府(1935-1938)對川省基層行政人員的任用傾向[J].四川大學學報,2002,(4).

[5]鄧漢祥.劉湘與蔣介石的勾心斗角[G]//四川文史資料集粹(2).成都:四川人民出版社,1996.

[6]王玉娟.蔣介石、張群主川時期縣長選用制度的調整(1937-1947)[J].貴州社會科學,2012,(6).

[7]宋明炘.川西觀感[N].新新新聞,1948-01-18(11).

[8]王陵基.四川解放前夕情況的回憶[G]//四川文史資料集粹(2).成都:四川人民出版社,1996.

[9]《大剛》駐蓉記者.王陵基如何治四川[J].大剛,1948,2(20).