抗蟲雜交棉“皖雜344”選育及配套栽培技術

韓文兵, 齊 苗, 李常鳳, 路曦結, 張 翼, 程福如

(安徽省農業科學院棉花研究所,安徽安慶 246003)

?

抗蟲雜交棉“皖雜344”選育及配套栽培技術

韓文兵, 齊 苗, 李常鳳, 路曦結, 張 翼, 程福如*

(安徽省農業科學院棉花研究所,安徽安慶 246003)

摘要介紹了“皖雜344”的育種思路、選育過程、試驗表現、特征特性和栽培技術等。“皖雜344”系安徽省農業科學院棉花研究所利用性狀互補原理,選用“鄂3517”優選系與“中棉所41”優選系配組的優質多抗雜交棉花新品種。該品種表現高產、優質、抗蟲等特點,適宜于安徽省棉區種植。

關鍵詞棉花;雜交;選育;栽培

安徽省農業科學院棉花研究所從棉花育種的現狀和趨勢出發,針對現有棉花品種存在的不足,用現代育種與傳統育種及栽培技術試驗相結合,首先培育集高產、優質、多抗性于一體的中間品系,再利用有性雜交配制成高優勢新組合,使雙親的優良特性在所育品種中得到互補,育成集高產、優質、多抗優點于一體的新品種“皖雜344”。該品種于2013年10月通過安徽省農作物品種審定委員會審定(審定編號皖棉2013008)。筆者介紹了該品種的育種思路、選育過程、試驗表現及特征特性,同時通過試驗示范總結了配套栽培技術,以期為該品種的推廣與研究提供參考。

1育種目標

1.1育種目的選育高產、穩產、優質、多抗棉花新品種,在提高棉花產量的同時,改善棉花的纖維品質和增強品種的抗性,利用雜交、回交等方法將多個親本材料的優良性狀聚合到一個雜交后代中,實現多親本優勢互補,選育集優質、高產、抗蟲、抗病、抗逆等優良性狀于一體的雜交棉花新品種。

1.2育種目標根據安徽省目前棉花育種現狀和生產的實際需要確定雜交棉育種目標為:生育期為130 d左右;皮棉產量比雜交棉對照增產5%以上;大鈴、易采收;纖維品質符合紡織工業和貿易出口要求,纖維上半部平均長度>28 mm,比強度>28 cN/tex, 馬克隆值在3.5~5.0;多抗性:枯萎病指≤10(抗),黃萎病指<35(抗、耐),抗棉鈴蟲、紅鈴蟲。

2技術路線

2.1技術原理利用雜種優勢和遠緣雜交等原理選育高產優質多抗棉花新品種。

2.2育種方法采用自交、回交、聚合雜交、定向培育等育種方法,并在育種過程中把上述方法有機地結合起來。主要利用了系統選育、自交和人工去雄雜交技術。

選擇優質高產抗病蟲配合力高的純系為親本,根據親本特點和育種目標配制雜交組合。讓雜種F1代在枯黃萎病圃中進行產量、品質、抗性比較,同時開展抗蟲雜交棉轉基因安全釋放試驗,篩選出優秀組合參加各級試驗和進行不同區域種植試驗、示范,并配套其高產、穩產、節本的栽培技術。

2.3技術路線

3選育過程

3.1親本來源“荊棉3517”是湖北省荊州農業科學院育成的常規棉品種,通過安徽省的審定,“中棉所41”是中國農業科學院棉花研究所育成的轉基因抗蟲棉,在安徽省有一定的推廣面積,表現穩產性、抗蟲性較好。從“荊棉3517”、“中棉所41”后代中優選單株,經多代自交純合,定型優選系。

3.2選育過程利用“荊棉3517”優選系與“中棉所41”優選系配組,選育出“皖雜344”新組合。2008年通過安徽省棉花新品種聯合鑒定試驗,2009年獲得轉基因安全釋放證,證書號“農基安證字(2009)第223號” ,2010和2011年參加安徽省棉花品種區域試驗,2012年參加安徽省棉花品種生產試驗。2013年10月通過安徽省農作物品種審定委員會審定,審定編號:皖棉2013008,適宜于安徽省棉區種植。

4選育結果

4.1特征特性株高122 cm,塔型,較松散,莖稈較健壯,無茸毛,葉片中等大小,葉色中等,鈴卵圓形,有鈴尖,中等大小,結鈴性較好,吐絮暢,絮色潔白,不早衰,適應性廣。豐產性較好、穩產性好。生育期131 d,第一果枝節位為7.0,株果枝數18.1臺,單株結鈴29.6個,單鈴重5.3 g,衣分40.15%,子指10.9 g,霜前花率83.3%。

4.2產量水平

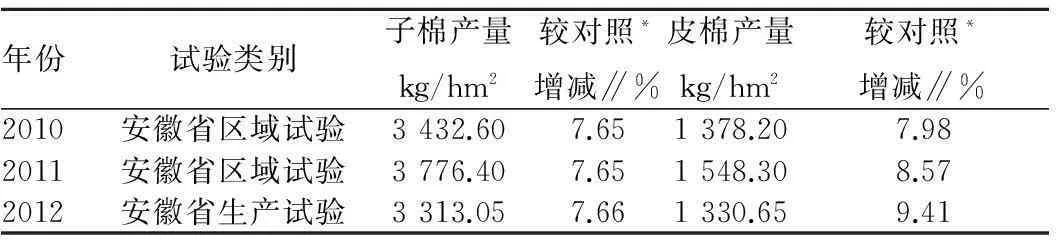

4.2.12010年區試豐產性(表1)。子棉產量為3 432.60 kg/hm2,比對照“皖雜5號”增產7.65%,在參加試驗的11個品種中居第4位;皮棉產量為1 378.20 kg/hm2,比對照“皖雜5號”增產7.98%, 6個點均增產,增產極顯著。

4.2.22011年區試豐產性(表1)。子棉產量為3 776.40 kg/hm2,比對照“皖雜5號”增產7.65%,皮棉產量為1 548.30 kg/hm2,比對照“皖雜5號”增產8.57%, 6個點均增產,增產極顯著。

4.2.32012年生產試驗結果(表1)。子棉產量為3 313.05 kg/hm2,比對照“皖雜5號”增產7.66%,皮棉產量為1 330.65 kg/hm2,比對照“皖雜5號”增產9.41%,生產試驗共5個點,每個點均增產,增產極顯著。

表1 “皖雜344”在省區試中的產量表現

注:*對照品種為“皖雜5號”。

4.3纖維品質

4.3.12010年區試結果(表2)。上半部平均長度為30.5 mm,整齊度為85.5,比強度為32.96 cN/tex,馬克隆值為4.97。

4.3.22011年區試結果(表2)。上半部平均長度為30.1 mm,整齊度為86.2,比強度為29.50 cN/tex,馬克隆值為5.02。

2年區域試驗表明,“皖雜344”品種纖維的內在品質優良,搭配協調合理,完全符合育種目標和生產的要求。

表2 “皖雜344”纖維品質檢驗結果

注:表中數據為農業部棉花品質監督檢驗中心測試結果。

4.4抗病性2010年區試結果表明,枯萎病指為5.7,抗枯萎病,黃萎病指為30.6,耐黃萎病。2011年區試結果表明,枯萎病指為9.3,抗枯萎病,黃萎病指為37.0,感黃萎病。2年區試結果平均枯萎病指為7.5,抗枯萎病,黃萎病指為33.8,耐黃萎病(表3)。

表3 “皖雜344”的抗病性鑒定結果

注:表中數據為中國農業科學院棉花研究所植保室病圃鑒定結果;R為抗病,T為耐病,S為感病。

4.5適宜種植地區該品種適宜種植地區為安徽省沿江棉區以及皖南山區春播。

5配套栽培技術

5.1選用良種,精細整地生產用種一定要使用成熟度好、籽粒飽滿、健籽率高、發芽率高的種子,種子最好脫絨包衣。施足基肥,基肥的施用要與整地相結合,達到土壤細碎,上虛下實。

5.2適期播種,合理密植

5.2.1適時播種。營養缽育苗移栽棉田一般4月初播種,播種前曬種1~2 d,包衣種不能浸種,播前苗床澆足水,干籽播種,每缽播1~2粒,播后及時蓋上細土,厚度1~2 cm,加強苗床管理,培育壯苗。5月上中旬移栽,3至4葉期移栽,移栽前3~5 d注意通風煉苗,晴天防止高溫燒苗,移栽時澆好團結水。

5.2.2合理密植。安徽省沿江和皖南山區棉區適宜種植密度在高、中、低肥力棉田以18 000、21 000、24 000株/hm2為宜。放寬行距,寬行密株,等行距種植,行距為100~120 cm,株距為40~50 cm。

5.3科學施肥該品種適宜在中上等肥力水平地塊種植,需肥量比常規棉增加20%左右,在增施有機肥的基礎上,特別注意氮肥、鉀肥、磷肥、硼肥的配合施用。主要抓好基肥、花鈴肥、蓋頂肥三關。基肥:施餅肥450 kg/hm2,磷肥450 kg/hm2,尿素150 kg/hm2,鉀肥200 kg/hm2,硼肥15 kg/hm2。重施早施花鈴肥:深施腐熟餅肥450 kg/hm2,尿素300 kg/hm2左右,鉀肥225 kg/hm2。8月8日前后補施蓋頂肥:追施尿素100 kg/hm2左右。8月下旬根據長勢噴施葉面肥。

5.4及時排澇、灌溉多雨地區苗期要及時排水,降漬提高地溫,促進棉株對肥料的吸收。為防止倒伏、利于排澇,應在封行前中耕起壟培土。干旱少水棉區,干旱時灌溉2~3次,促進棉株生長早發。灌溉要看天、看地、看棉株進行,花鈴期不能缺水,遇旱要及時灌溉。

5.5促控結合,注意化調根據“看天、看地、看苗”原則,少量多次進行化調。苗床根據長勢微量化調,培育壯苗。蕾期用縮節胺7.5~15.0 g/hm2,初花期用縮節胺15.0~22.5 g/hm2、盛花期用縮節胺30.0~37.5 g/hm2對水噴施,塑造理想株型,以達到早發穩長的目的。

5.6適時打頂根據田間棉花長勢、田塊肥力情況,以“枝到不等時、時到不等枝”為原則,及時打頂。

5.7科學防治病蟲草害做好病蟲草害的綜合防治。有機磷類、菊酯類和氨基甲酸酯類農藥要輪換交替使用、合理混合使用,以提高防治效果,降低成本。2代棉鈴蟲一般發生年份不需防治,嚴重發生年份需防治1~2次,3、4代棉鈴蟲視發生輕重酌情防治;及時做好次要害蟲的綜合防治,注意棉盲蝽、棉薊馬、棉葉螨、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾等害蟲的測報和防治工作。可用選擇性除草劑對水噴霧防除田間雜草,特別注意如果用草甘磷等滅生性除草劑,藥液千萬不要噴灑到棉苗上。

參考文獻

[1] 鄭曙峰,路曦結,潘澤義.棉花優質高效栽培新技術[M].合肥:安徽科技出版社,2007:1-8,149-162.

[2] 胡根海,喻樹訊.棉花基因克隆研究進展[J].棉花學報,2005,17(4):240-244.

[3] 龐朝友,杜雄明,馬峙英.具有野生外源基因的陸地棉特異種質創造與利用進展[J].棉花學報,2005,17(3):171-177.

[4] 唐文武,肖文俊,黃英金,等.優異纖維品質陸地棉和轉基因抗蟲棉的雜種優勢和親子相關性[J].棉花學報,2006,18(2):74-78.

[5] 周寶良,張天真.棉花特異種質資源的創造與利用研究[J].棉花學報,2005,17(5):304-308.

收稿日期2015-11-30

作者簡介韓文兵(1972- ),男,安徽桐城人,副研究員,碩士,從事棉花育種研究。*通訊作者,研究員,從事棉花病蟲害綜合治理研究。

基金項目安徽省農業科學院學科建設基金項目(14A0723);安徽省農業科學院人才發展基金項目(11C0708)。

中圖分類號S 562

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2015)36-046-02