西雙版納旅游地質資源的現狀和區域特征

白 利,孟 耀,呂慶立,張文文

(1.百色學院,廣西百色 533000;2.中國地質大學(武漢),湖北武漢 430074;3.西雙版納職業技術學院,云南景洪 666100)

西雙版納傣族自治州(下文統稱西雙版納)的地理位置為100°00'~101°50'E,21°20'~22°40'N。位于云南省最南端,首府景洪市距離省會昆明市約536 km,與老撾和緬甸接壤,景洪港到泰國清盛港直線距離約400 km。旅游業是西雙版納經濟的重要支柱產業,2013年全年接待國內外游客1 494.35萬人次,比2012年增長19.2%。全年旅游綜合總收入1 716 680萬元,增長22.7%[1]。西雙版納的旅游業主體是豐富的少數民族文化和生物資源,存在豐富的旅游地質資源,目前已經開發較有優勢的地熱和巖溶洞穴資源。筆者介紹了西雙版納的地質地貌構造,按照地質地貌和區域將西雙版納的旅游地質資源分為五大片區,探討了西雙版納旅游地質資源的特色,以及旅游地質資源開發的諸多問題。

1 地質地貌構造

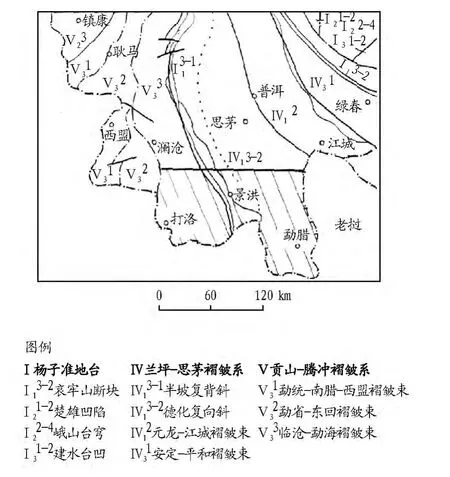

1.1 區域地質概況 西雙版納橫跨唐古拉-昌都-蘭坪-思茅和貢山-騰沖兩個褶皺系,以瀾滄江斷裂為分界線。前者為半坡復背斜和德化復向斜,后者占有臨滄-勐海褶皺系東南端。

半坡復背斜以中生界類復理石建造、中酸性、中基性火山建造并伴以磨拉石建造為主,紅色建造零星出露,新生界磨拉石建造不整合其上。德化復向斜,中生界紅色建造大面積分布,局部為磨拉石建造、碳酸鹽建造與含煤碎屑建造。臨滄-勐海褶皺東南端,出露元古界瀾滄群與大勐隴變質巖,華力西-印支期勐海花崗巖基占據很大空間[2]。

圖1 西雙版納地質構造單元分區[3]

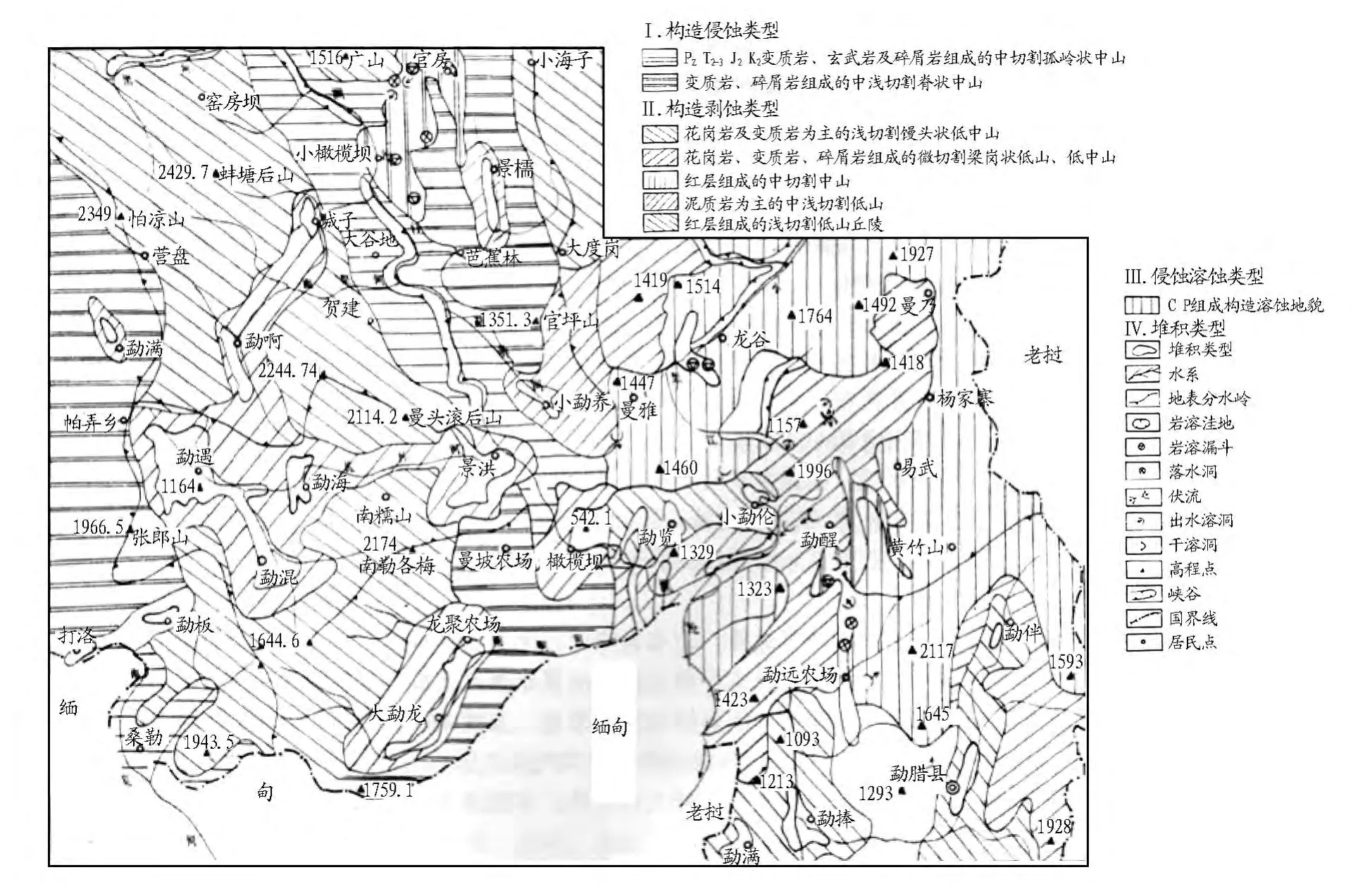

1.2 地形地貌 西雙版納面積約19 582 km2,位于橫斷山系最南端,屬無量山和怒山余脈。山地丘陵約占95%,山間盆地(壩子)和河流谷底約占5%。全州周圍高,中間低,西北高,東南低。以瀾滄江為界,分中、西、東3個地貌區域。

1.2.1 西部構造剝蝕地貌區。位于瀾滄江斷裂帶和瀾滄江以西,山地海拔約1 400~2 000 m,最高峰為樺竹梁子(2 429 m),山間盆地(壩子)多為1 100 m左右。地質歷史過程中,多呈上升趨勢,以花崗巖、變質巖為基礎。由盆地(壩子)向外,依次為微切割梁崗狀低山,淺切割饅頭狀低山,中切割孤嶺狀或脊狀中山。

圖2 西雙版納地貌[4]

1.2.2 中部構造侵蝕堆積地貌區。位于瀾滄江斷裂帶中心和瀾滄江兩岸地區,南臘河匯入瀾滄江處為最低點,海拔約477m。地殼活動頻繁,構造復雜,形成北西走向的構造侵蝕河谷地貌。河谷兩岸堆積作用強烈,形成沿河谷發育的狹長低緩低地。

1.2.3 東部構造溶蝕侵蝕地貌區。位于瀾滄江斷裂帶和瀾滄江以東,山地海拔約800~1 400 m,盆地(壩子)海拔約500~800 m。以砂頁巖為主,紅色建造大面積出露,期間零星分布著巖溶建造,組成中低山深切峽谷類型。

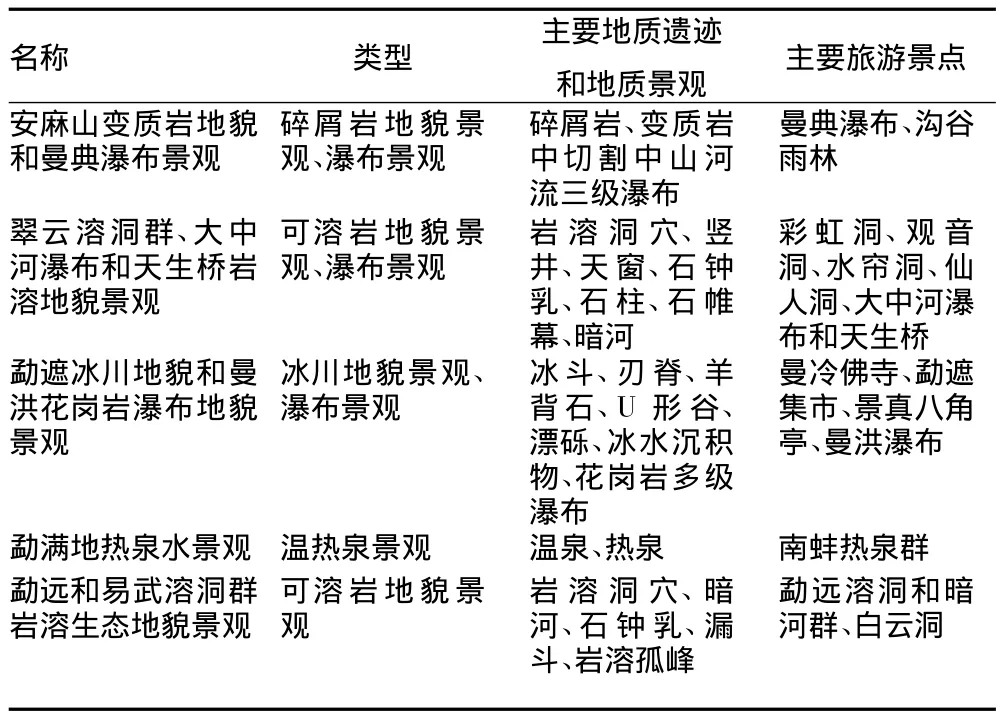

2 旅游地質資源類型

西雙版納主要旅游地質資源,按照地質地貌和區域劃分有:安麻山變質巖地貌和曼典瀑布景觀;翠云溶洞群、大中河瀑布和天生橋巖溶地貌景觀;勐遮冰川地貌和曼洪花崗巖瀑布地貌景觀;勐滿地熱泉水景觀;勐遠和易武溶洞群巖溶生態地貌景觀。

根據國土資源部《國家地質公園規劃編制技術要求》國土資發[2010]89號中《地質遺跡類型劃分標準》,將上述五大地質地貌景觀區進行分類[5]。

2.1 安麻山變質巖地貌和曼典瀑布景觀 位于景洪市西北噶東區曼典,距景洪市約22 km。安麻山海拔約1 100 m,瀑布、河灘亂石及懸崖等景觀外,溝谷雨林比較典型。雨林中,有成片的竹林、野芭蕉林、大海芋林等,還有許多動物出沒。空氣清新,環境優美,山頂可遠眺景洪市區和瀾滄江。曼典河上發育三級瀑布,落差20~70 m,水量大,氣勢磅礴,蔚為壯觀,環境優美。

表1 西雙版納主要地質遺跡和地質景觀

安麻山主要為碎屑巖、變質巖中切割中山地貌。曼典瀑布是區域地殼不斷間歇性抬高(圖3),瀾滄江支流曼典河強烈下切,加之斷裂、裂隙對花崗巖及云母片巖的撕裂破壞,斷裂活動在河床中形成縱向裂點,裂點發育為多處高約數十米的陡坎,三級陡坎使水流臨空飛瀉。

2.2 翠云溶洞群、大中河瀑布和天生橋巖溶地貌景觀 位于景洪市橄欖壩思瀾公路約53 km處,翠云溶洞群地下溶洞多層發育,已經發現的彩虹洞、觀音洞等5個溶洞呈三層分布,最上層為觀音洞、彩虹洞,中間是珍珠洞,最低一層是水簾洞、仙人洞。仙人洞洞口位于峭壁下,溶洞上聯漏斗,下接暗河。5個溶洞大小不一,各具特色。大中河中段,形成長約1 km的天生橋。河水突然流入地下,隱伏約1 km,奔流而出。其下約2 km河段,高程下降約130 m,形成氣勢壯觀的大中河多級瀑布,注入瀾滄江。環境優美,景觀奧妙有趣。

圖3 曼典瀑布

橄欖壩區域南北向斷裂構造發育,溶蝕作用強烈,石芽、溶溝、峰叢等巖溶地貌遍布。洞內由滴水、淋水及涌水作用形成的石鐘乳、石筍、石柱等景觀。大中河流經中生界石灰巖地段,地下暗河長期溶蝕作用,導致河流兩岸地層溶蝕、塌陷,獨留長達約1 km的連接兩岸的石灰巖體。

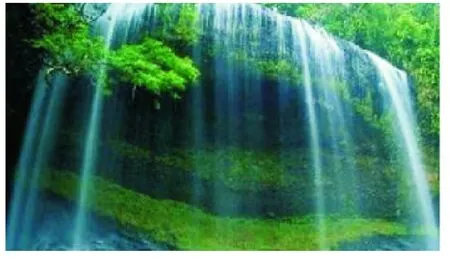

2.3 勐遮冰川地貌和曼洪花崗巖瀑布地貌景觀 位于勐海縣勐遮鎮和曼洪鄉,勐遮盆地面積約200多 km2,海拔約1 159 m,北西山區,保存有冰斗、刀刃等冰蝕地貌。邊緣有U形谷及漂礫,冰斗后緣海拔1 260~1 600 m,高出盆地100~400 m,寬數百米,深200 m左右,斗壁陡峭,刨蝕現象明顯,冰斗間刃脊尚存。中部烏龜山有冰水沉積物,黏土、泥炭層下部發現云杉化石,為冰川退卻遺留產物。曼洪鄉西北溝谷內,分布多級瀑布,一般落差3~4 m,最大一級落差超過20 m,上部10 m多水流沿壁而流,下部則臨空飛瀉。往下有二級12.5 m落差及多級3~4 m落差的小瀑布,飛珠濺玉,蔚為壯觀,森林茂密,環境幽深秀麗(圖4)。

圖4 大中河瀑布

晚更新世大理冰期后,勐遮盆地保存了大量的冰川退卻地質遺跡。烏龜山冰水堆積物,為含泥質砂礫巖石層夾砂、黏土透鏡體或團塊,具層理(圖5)。中細砂具交錯層理,礫石呈次菱角狀,有壓縮現象,成分多為石英、長石石英砂巖。黏土主要礦物成分為高嶺石、伊利石,礦物交織分布呈鱗狀-纖維狀結構和毯狀構造。曼洪瀑布形成處,為中生界礫巖泥巖紅層與花崗巖接觸帶,最大一級瀑布沿節理發育。

圖5 烏龜山冰川遺跡

2.4 勐滿地熱泉水景觀 位于勐海縣勐滿鎮,是勐滿-城子-勐阿地熱異常帶主要地區,流量大,溫度高,熱顯示類型豐富。打滿河兩岸熱水沸躍,蒸汽四散,河谷內升起團團霧氣。泉群出露于北西-南東向斷裂帶上,熱水沿破碎帶絹云母片巖裂隙噴出。其中一個冒水池水躍高6~7 cm,熱水微呈硫化氫味。有硫華、硝華及熱水植物漂浮、沉淀。水溫74~104 ℃,流量0.61 L/s。水質為 CO3·SO4-Na型,礦化度0.683 g/L。pH 為 8.6,顯堿性,含放射性元素鈾、鐳、氡、釷等。氟含量為20 mg/L,可溶性SiO2為109.38 mg/L。

該區地處瀾滄江斷裂帶以西,構造上屬臨滄-勐海褶皺系。巖漿活動劇烈,形成著名的瀾滄-勐海花崗巖基。斷裂活動加劇了水熱活動,多處出露高溫、熱、沸泉等豐富的地熱資源。泉群地熱景觀類型齊全,水溫很高,有益元素非常豐富,是滇南地區同類中價值最高的地質遺跡。

2.5 勐遠和易武溶洞群巖溶生態地貌景觀 位于勐臘縣關累鎮和易武鎮,地貌上為碎屑巖、碳酸鹽巖地貌景觀類型,為熱帶巖溶地貌。勐遠村有本區最大水溶洞,長約1 km,入洞后可見多個支洞,洞中有洞,流水時隱時現(圖6)。洞底暗河卵石堆積,兩壁石幔、石帷幕層層迭迭,洞頂鐘乳石倒掛,似人似獸變幻難卜。洞內時而狹窄低矮,時而寬敞高大。700 m處,洞頂驟然低垂,水連洞頂,須潛水而行。距南出口約12 m處,游人可攀巖踏石而上到達地表。洞口樹林蔥郁,古藤垂掛,暗河流水陣陣。遠處翠竹片片,山花點綴于綠茵之中,環境優美動人。易武鎮白云洞位于勐醒至江城公路旁,洞長219.2 m,北東-南西向轉東西向延伸。洞內階地高約1.2~2.0 m,東洞口寬1~2 m,上通地表呈一線天景觀,涼風習習,使人清新愉快。往里有兩寬敞大廳,高24.0 m,寬35.5 m,頂壁石鐘乳人形獸態,造型奇特,一石柱高十余米,周長2.3 m,力撐洞頂。石筍依坍塌石塊而立,道路崎嶇難行。西口寬約30 m,高約20 m,古木掩映,景色迷人。

本區組成巖溶地貌的物質為古生界碳酸鹽巖層,巖性為中厚層,塊狀灰巖及生物碎屑灰巖,厚2 500 m以上。構造上屬德化復向斜中次級背斜核部,斷裂構造發育,早期南北向與后期東西向斷裂縱橫交錯。新構造的間歇性抬升運動有利于多層溶洞形成,而濕熱氣候環境增加了水的溶解能力,溶蝕堆積作用產物有暗河、石鐘乳、石芽、石柱、石帷幕和邊石壩等。溶丘及溶蝕洼地,沿構造線呈珠狀展布。

3 西雙版納旅游地質資源特色

西雙版納旅游地質資源非常豐富,范圍廣,分布集中,品位較高。具有民族、人文景觀、生物和地質資源多樣性,展現了柔美奇特幽靜的特色,有非常高的旅游觀賞和開發價值。境內分布大片原始森林,沒有工業污染,游客可以感受到大自然的奇特和異域的傣族風情。

除了熱帶地質景觀,獨有的傣族、基諾族等民族風情,西雙版納又是世界級的動植物王國,對國內外的地質學、社會學、民族學、人類學、語言學、地理學、植物學、動物學等專業學者有極大的吸引力[6]。

西雙版納是國內重要的避寒圣地,優質的氣候資源促進大量的外來人口來此消費定居。

圖6 勐遠溶洞

4 現狀與結論

4.1 旅游地質資源開發現狀 傳統的西雙版納旅游開發重視少數民族風情、人文古跡、動植物保護區等資源,目前這類資源市場運作、旅游宣傳和相關基礎設施的建設都很成熟。現已經開發的地質遺跡資源只有翠云和勐遠溶洞、勐滿溫泉等個別景區,安麻山變質巖地貌和曼典瀑布景觀、大中河瀑布和天生橋巖溶地貌景觀、勐遮冰川地貌和曼洪花崗巖瀑布地貌景觀等都沒有得到合理的規劃開發,不僅沒有發揮其應有的作用[7],甚至有些景點受到較嚴重的破壞。

4.2 結論 西雙版納各類地質遺跡資源調查研究是下一步對其合理綜合開發的前奏。作為云南省和全國的重要旅游地區,西雙版納歷經幾十年的旅游開發,目前仍停留在旅游者對人文古跡和民族風情的觀察和感受,熱帶雨林的觀光[7],甚至更多人停留在對潑水節的狂歡上[8]。地質遺跡資源的開發是對西雙版納旅游業發展一次新的飛躍,促進旅游的二次創業和當地經濟平衡增長。

地質遺跡資源是在漫長的地質歷史中形成的,對于短暫的人類歷史來說是不可再生的在開發過程中,應該注意地質環境對旅游業和當地居住生活的影響,提前做好地質和環境評價工作[9]。

與人文遺產和景觀資源的開發一樣,旅游地質資源開發還要考慮景區接待能力和環境承載力的影響,交通運輸條件和基礎設施改善與建設,外來游客對本地居民社會交流和少數民族文化的強勢被同化及瀕危遺產保護等諸多方面。

[1]國家統計局社情民意調查網.統計公報[EB/OL].[2015 -11-01].http://my12340.cn/article.aspx?ID=3273.

[2]云南省地質礦產局.云南省區域地質志[M].北京:地質出版社,1990:附圖4.

[3]狄弘,陳述云,袁忠玉,等.云南省旅游地學資源的開發研究[R].昆明:云南省環境地質監測總站,1989:225.

[4]趙亮.云南麗江旅游地質資源及開發[J].云南地質,2005,24(11):98-107.

[5]李玉輝.地質公園研究[M].北京:商務印書館,2006.

[6]楊世瑜.云南地質資源旅游資源化策略探索[J].云南地質,2008,27(4):391 -407.

[7]李波.云南旅游地質景觀類型與區劃研究[D].昆明:昆明理工大學,2009.

[8]王建堂.西雙版納旅游資源及其開發利用[J].河南大學學報(自然科學版),1995,25(4):65 -70.

[9]劉文杰,李紅梅.西雙版納旅游氣候資源[J].自然資源,1997(2):62-66.