體育課程文化的結構及互動關系論析①

王繼帥(麗水學院教師教育學院 浙江麗水 323000)

體育課程文化的結構及互動關系論析①

王繼帥

(麗水學院教師教育學院浙江麗水323000)

摘 要:在對體育課程文化概念表述的基礎上,從符號學本質邏輯出發,闡述體育課程文化的結構。研究認為:表層結構是“文化載體”,呈現體育課程的物質形態、行為方式和表征體系,關注體育課程文化存在;深層結構是“文化規則”,描述文化載體要素組合和搭配規則,注重體育課程的生成價值;意義結構重在傳達和顯示體育課程文化的意義。探討體育課程文化結構要素的互動關系,提出對生成課程價值凸顯、學習共同體形成、教學共同體構建方面有重要實踐指導作用。

關鍵詞:學校體育體育課程文化結構要素互動關系

①基金項目:浙江省教育廳科研項目資助(Y201329501)。

課程文化研究是當今課程領域的熱點話題。作為子文化的體育課程文化,具有自身獨特性。課程文化是對傳統文化既批判又繼承的過程,是課程知識和生活實踐的客觀抽象,重點表達課程的民族特征、風格和樣式。由于體育學科的特殊性,體育課程文化是以身體文化實踐為基本邏輯,主要表達體育課程的民族特征、風格和樣式。它的發展是伴隨著課程領域共性和體育領域個性而存在,是一個融入共性發展環境、凸顯個性發展特色的過程。

結構是一個系統的核心支撐,體育課程文化系統發展無疑要重視體育課程文化結構構架和構成要素功能的研究,重點解決體育課程文化結構的統一性與一致性問題。

1 對體育課程文化概念的理解

概念界定是依據一定方法論作為指導,進而合理地確定屬概念和種概念。根據逆向推理思路,體育課程文化是體育文化與課程文化的交叉衍生產物,而體育文化與課程文化又是在文化屬概念基礎形成,以此類推,文化的概念和內涵是體育課程文化研究的邏輯起點。

體育史學專家崔樂泉對文化概念作了界定,文化是指人們在改造客觀世界、協調群體關系、調節自身情感過程中所表現出來的時代特征、地域風格和民族樣式。可見屬概念為“特征、風格和樣式”范疇。在文化屬概念范圍內,提出體育文化概念,即體育文化是人們通過體育活動在改造客觀世界、在調節自身情感、在協調群體關系的過程中所展示出來的時代特征、地域風格和民族生活樣式。課程文化是課程價值觀、課程傳統、課程規范、課程符號、物質設施等各要素組成的復合整體,是各要素構成一個系統所表現出來的文化特質[1]。課程文化的屬概念是“文化特質”。

體育課程文化界定為:人們為適應自然和學校(協調群體關系),以身體練習為基本手段而自覺地改善自我身心(調節自身情感)和開發自身潛能的課程實踐(改造客觀世界)的文化過程。這種過程是在體育課程理念、課程價值觀、課程規則、課程制度、課程行為、課程符號、物質設施等要素影響下,體育課程實踐活動所展現時代特征、地域風格和民族生活樣式的過程。

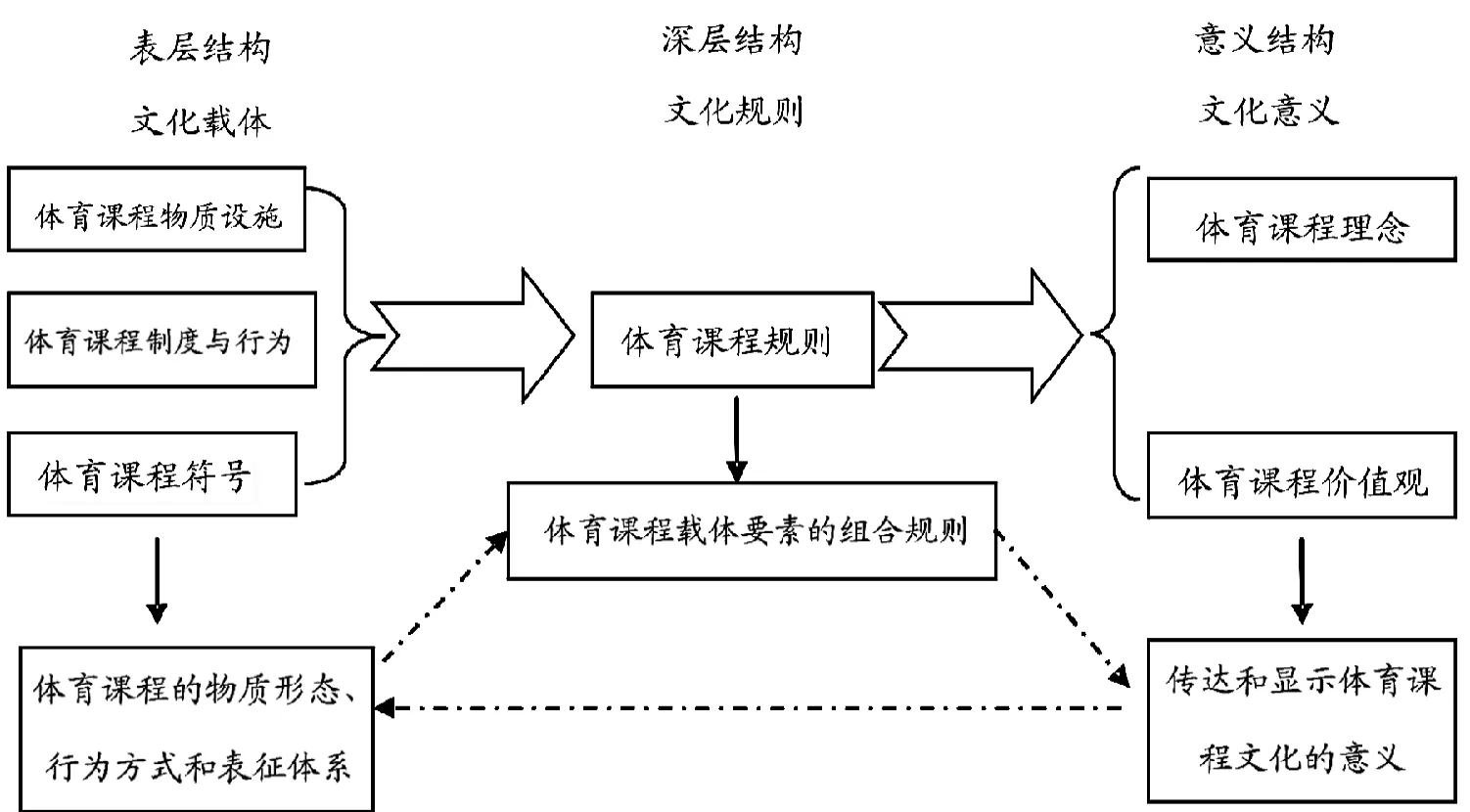

圖1 體育課程文化結構的框架圖

2 體育課程文化結構的邏輯思路

結構是由要素成分及其相互關聯構成相對穩定的系統,這一界定也適合于課程與教學[2]。文化結構是一個系統,具有整體性和系統性特征,各要素關系是圍繞核心要素而緊密聯系的,呈現一定可調節性和可持續性。

對文化結構研究代表性觀點主要有:(1)三要素說,文化由物質文化、制度文化和精神文化構成,這種是較多使用的結構分析方法;(2)四要素說,文化的結構要素有精神要素(精神文化)、表意的語言和符號、規范體系、物質產品四個部分組成[3];有學者又將文化分為物質文化、制度文化、精神文化、行為文化[4];(3)五要素說,迪爾和肯尼迪對組織文化的分為環境條件、價值信仰、英雄人物、習俗禮儀、文化網絡五個要素[5]。無論哪種分法,重點圍繞文化的物質、制度和精神層面進行衍生和發展,只是分析角度不同而已。追溯實體主義、規范主義和表現主義的文化思潮,它們分別側重廣義文化概念、價值規范系統、表達文化描述,但在文化結構層次仍然處于空間中平行的文化實體。

文化結構分析的多元化影響到其子文化結構發展,諸如體育文化結構、課程文化結構、體育課程文化結構等。文化與體育、課程、體育課程的關系發生了重要演變,文化囊括體育及體育課程→文化中有體育課程→文化中的體育課程→體育課程是一種文化→體育課程中的文化→體育課程文化[6]。體育課程文化結構一般分為物質文化、制度文化和精神文化,但表現出明顯分類痕跡,因為從某種意義上,文化是一種符號,是一種意義上的高度統一。從文化

表象、內生、表達的過程是一致和統一的,只有這樣才能準確把握體育課程文化發展規律。體育課程文化結構在空間層次上分為不同文化實體,然而每一類文化自身內在層次被忽略了,造成課程文化載體、文化規則和文化意義不能得到統一,不能形成一個相互作用的有機整體。面對如何多元而復雜的變化,體育課程文化結構如何演變?其內部要素一致性和統一性又如何協調,理清體育課程文化結構的邏輯思路成為關鍵問題。

體育課程文化結構本身是一個有機系統,各要素具有層次性、邏輯性和統一性。符號的本質是能指、符碼和所指的統一。從符號學的視角,將體育課程文化分為表層結構(能指)、深層結構(符碼)和意義結構(所指)三個結構要素,重點研究文化載體、文化規則和文化意義的統一問題[7]。

體育課程文化結構是從文化存在、文化闡釋和文化表達的視角去研究,這種研究思路區別于文化的物質、制度和精神的結構,表層結構包括物質和制度結構層面(這兩部分是可以感知)。深層結構是運用一種文化闡釋的思路去能動編譯文化編碼,是文化生成的重要基礎。意義結構表面上是自然、合乎規律而呈現的,而實質上文化意義表達不僅需要文化載體的物質基礎和文化規則的分析編碼,還需要表層和深層結構創設一種文化環境,即文化結構要素特定環境的耦合功能,而這種功能發揮是隱含在文化意義表達的過程中。具體見圖1。

3 體育課程文化結構的構成要素

3.1體育課程文化的表層結構

體育課程文化的表層結構是指體育課程文化的可感知、可觀察的感性外觀形態與載體,包括體育課程物質設施、課程制度與行為、課程符號等內容。表層結構主要以文化載體為內容。體育課程物質設施主要涉及體育場館、教學設施、教學環境等載體。體育課程制度包括教師職業制度、教學組織制度等。體育課程行為是體育課程實施過程中課程主體(主要是指教師和學生)表現出的行為方式和特征,包括教學方法、教學體態、儀表等方面。體育課程符號有語言符號和非語言符號之分,如口令、聲調、裁判手勢、肢體語言、眼神表達、運動服裝等。

表層結構是體育課程文化的物質載體,是深層結構進行組合規則的對象和實體,也是意義結構進行課程意識表達和顯現的課程存在。

3.2體育課程文化的深層結構

體育課程文化的深層結構是指支配和調節體育課程文化表層結構的規則,即載體要素組合和搭配規則。深層結構是體育課程文化結構的核心要素,以文化規則為內容,通常以多元動態方式存在,具有生成性、潛在性特征。它集中表現為體育課程規則,包括課程方案與教材的關系搭配、教師團隊組合(教學共同體)、教師教學知識結構優化、學生學習策略集合等。

3.3體育課程文化的意義結構

體育課程文化的意義結構是指體育課程文化的不可感觸但卻可通過文化表層結構(文化載體)和深層結構(文化規則)來傳達、顯示和領會的意義系統。它是體育課程文化的內涵,主要以體育課程理念和價值觀的方式呈現,包括體育課程觀念、意識、精神、道德以及終身體育思想等內容。

體育課程理念是“體育課程是什么和應該做什么”的基本看法和價值判斷,對體育課程目標明確化、課程內容生活化、課程評價多元化等方面有重要指導作用,也有利于優化學生課程知識結構,培養終身體育鍛煉意識與方法、文化自覺意識與能力。

4 體育課程文化結構要素的互動關系

體育課程文化結構是以文化載體為依托,通過文化規則和規范的聯結關系,表達文化的意義。表層結構是體育課程文化的載體,是一種具現,表現為體育器材、運動場地、教材、教師示范、學生練習狀態等,這一結構重在揭示“本來是什么樣?”的問題;深層結構是體育課程文化的核心要素,是一種文化規則和搭配,具有生成性和能動性,通常表現為教師、學生的運用文化載體的組合,是促成課程目標達成度的核心環節,描述“怎么變得更好”的問題;意義結構則隱含在文化的表層結構和深層結構的一定組合方式中,它不能獨立于表層結構和深層結構而存在,主要通過主觀意義、集體意識和信息表達課程價值和課程功能,解決“意義如何呈現”的問題。

體育課程文化的表層結構、深層結構和意義結構之間是相互聯系的,具有形式、內涵的一致性。表層結構是體育課程文化載體,為深層結構和意義結構提供物質基礎;深層結構是核心結構要素,意在闡釋體育課程文化規則,解釋文化編碼程序,是聯接表層結構和意義結構的中樞環節;意義結構是表層結構和深層結構的創設和生成結果,表達和顯現著體育課程文化的意義和內涵。

5 體育課程文化結構對課程實踐的指導意義

5.1強調體育生成課程的價值,發揮體育課程文化結構的耦合功能

系統結構決定著系統功能,其功能必然表現出一定的結構。體育課程文化結構與功能的關系是密切相連,體育課程文化結構必然是一種具有一定功能的結構,同樣,其功能也必然具有一定結構。

體育課程文化的深層結構表達了生成課程價值,強調一種課程發展的動態過程,需要關注情境中學生、教師、教材、環境等因素持續作用過程中的構建性課程,不斷發揮結構要素的耦合功能。在體育課堂教學中,只有不斷創造生成課程,激發課堂中學生的奇思妙想,善于運用和整合教材、環境等課程資源,體育課程教學才是有效的,才能煥發有生命力的課程理念,才能在“教學相長”過程中創造可持續的、發展性的體育課程。

5.2強調師生學習共同體的搭建,關切學生的學習策略

《義務教育體育與健康課程標準(2011)年版》明確提出“以學生發展為中心,幫助學生學會體育與健康學習”的課程基本理念,充分重視學生主體地位,重點強調學生自主學習、合作學習和探究學習的重要性[8]。學生學習策略就成為體育課程研究的重要問題。體育課程文化的深層結構是核心環節,它不僅啟示體育課程實踐中研究學生學習策略的重要意義,更要重的是強調搭建學習共同體的文化實體關鍵作用。學習共同體是一個有明確目標、有序組織、信息資源共享的學習群體,一方面可以提高學習效率和改善學習效果,另一方面可以滿足學習者自尊和情感歸屬的需要,合理利用信息資源,發揮集體群策力。

5.3重視教師教學共同體的形成,著力優化教師的知識、能力結構

教學共同體是聯結不同層次學校前提下,實現優質資源最大化,達到促使教師內在力量成長的一種建構策略。這種策略可以最大化地利用不同學校資源,實現優質資源互通,各需所需,最終達到雙贏的效果。無論是體育課程的文化載體,還是文化規則,都是一種動態的、發展的過程,結構系統需要新的文化因子注入,保持文化活力。高校體育教師在理論素養具有一定的優勢,而中小學校體育教師具有豐富的實踐經驗和能力。構建教學共同體,以“大—中—小學校”的人才培養機制為契機,實現學校的優質資源共享,有利于優化教師的知識和能力結構,提高教學效率,提升教學質量,為社會培養更多高質量的體育人才。

參考文獻

[1]范兆雄.課程文化發展論[M].廣州:廣東高等教育出版社,2005:65.

[2]王繼帥.普通高中體育與健康課程結構研究[D].溫州:溫州大學,2010.

[3]鄧偉志.社會學辭典[M].上海:上海辭書出版社,2009:316-318.

[4]馬克?利希巴赫,著.比較政治:理性、文化和結構[M].儲建國,譯.北京:中國人民大學出版社,2008.

[5]周三多,陳傳明,魯明泓.管理學——原理與方法[M].4版.上海:復旦大學出版社,2007.

[6]陳莉.體育課程文化的結構與特征論析[J].北京體育大學學報,2011(5):97-100.

[7]王寧.消費社會學[M].2版.北京:社會科學文獻出版社,2011:103-104.

[8]中華人民共和國教育部.義務教育體育與健康課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012:3-5.

作者簡介:王繼帥(1985—),男,河南滑縣人,碩士,助教,研究方向:體育課程與教學論。

中圖分類號:G807.01

文獻標識碼:A

文章編號:2095-2813(2015)03(a)-0005-02