自然資源租金問題的制度探究

◎周煥花

?

自然資源租金問題的制度探究

◎周煥花

本文從產權制度出發,加深人們對現在的所有權概念相關的收益權和處置權方面的理解,嚴格區分租金、稅收和利潤。只有在堅持保護產權和契約自由兩大基本制度的前提下,加快建立健全自然資源租金制度,才能削減甚至徹底消除自然資源領域的租金流失對經濟發展的消極影響。

自然資源租金概述

概念界定。自然資源租金是針對能夠被人類利用且被壟斷的資源,主要包括土地、氣象氣候、水、森林資源、作物、陸地動物、漁業資源、礦產資源(包括燃料、非燃料)征收的經濟租金的一種形式。

自然資源租金的形成。自然資源租金的形成有兩大來源:一是資源供給儲量不隨價格變化的租金被稱為李嘉圖租金,按資源租金的不同性質,進一步分為絕對租和級差租,絕對租是使用每項自然資源都須支付,而級差租則與資源本身的質量正相關,兩者同屬靜態概念;二是隨資源稀缺性變化而產生的租金稱為稀缺租,與資源的稀缺性正相關,屬于動態概念。

我國自然資源租金耗散的原因

現有自然資源租金耗散的原因可從理論和現實兩個層面進行分析。

理論層面

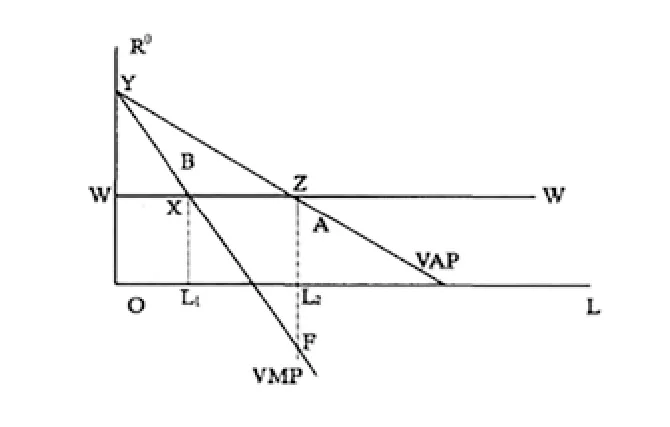

公共產權與私人產權比較圖

公共產權與私有產權的比較。由上圖模型可以得出結論:公共產權是沒有效率的,“全民所有”等同“全民沒有”,主要是由于委托-代理鏈條太長,既存在特權又缺乏嚴格的監管制度,最終必然導致公共產權的租金耗散,而自然資源租金恰恰就屬于公共產權的租金范疇。

產權理論。產權理論認為,由于人的有限理性和信息的不對稱,完全衡量事物的有用特征是不可能的,或者說衡量有用特征的成本極高,所以交換品的有用特征總是不能完全確定,總有一部分特征處于“公共領域”。而公共領域的大小是由產權界定的明晰程度決定的,產權界定越清晰,公共領域就越小,反之則越大。根據產權理論得出由于自然資源的產權界定不夠明晰,從而產生了公共領域,進而引發尋租行為。

現實層面

據自然資源租金耗散的途徑可以從政府、企業及民眾三個方面探尋。

政府的制度性尋租。所有組織都有改良自己生存處境的動力,通常這些經濟組織的改善路徑有兩種:一是通過熊彼特意義上的創新,而現代組織實踐起來比較難;二是通過制度手段,這意味著或運用手中資源形成一種有利于自身的新制度,或矯正不利于自己的既存制度。我國政府同時扮演著制度制定者和自然資源所有者代理人的雙重角色,致使這一委托-代理關系中存在嚴重的信息不對稱問題。全民只有少許知情權缺乏表達權和監督權導致自然資源租金的流失將很難追尋。

企業對政府的路徑依賴。“尋租和政府在經濟生活中的作用以及公共部門的相對規模呈正相關的關系”。政府對經濟生活介入越多,公共權力的“含金量”就越大。筆者認為自然資源尋租與政府管制密切相關,官企間累計形成的“資產”專用性隨壟斷性增強而增強,合作關系也越穩定,并形成錢-權-錢的增量循環。因此,企業與政府有激勵形成利益聯盟,政府一系列的尋租行為成了企業尋租的路徑依賴。

民眾的搭便車心理。從心理角度對于付出所擁有的物品所承擔的痛苦遠遠大于獲得應獲得的物品帶來的喜悅。自然資源作為公共資產其所有權歸全民所有,并且存在正的外部性,誰都不愿意承擔為全民獲得收益而付出的個人成本,另一方面,如果沒有人主張公權力,自己和公眾一樣都要蒙受損失,一旦有人主張公權力成功了,自己作為全民的一份子便可以不付出任何成本而分得收益。因此,公眾不約而同選擇的不主張公權力給尋租者創造了機會。

針對我國自然資源租金問題現狀的建議

我國自然資源租金問題現狀形成的根本原因在于制度的不完善。

建立健全自然資源租金制度。首先應在法律法規層面明確區分租、稅、利,及其先后順序,企業首先要支付作為要素成本的租金成本,其次是作為公共資源成本獲取收益征收的稅,最后剩余部分計入利潤。然后,我國應立法建立處置國有資源租金的正當程序,有關租金處置的重大問題,要由立法機關決定。

明晰產權。明晰的產權,能夠實現財產自由轉讓,讓財產自主流向高效率路徑,實現物權在自然資源使用中的收益權,提高資源的有效利用率;能夠進一步明確自然資源產權人的責任和義務,發展可持續的循環經濟;能夠實現自然資源行政管理權與所有權的分離,完善監管和代理制度。

完善自然資源的交易市場。初始產權的市場化能彌補國有產權損失的效率,如針對資源的使用權、開采權、承包權等權利進行公開招標、拍賣、談判協等,既能節約收取自然資源租金的交易費用,也能提高自然資源產權的行使和配置的效率。

加快服務性政府的構建。明確政府職責,轉變政府職能,合理界定政府的行為邊界,在市場可以自發調節的領域減少政府干預,政府調節應是市場調節的補充、承擔維持市場秩序的責任,而不是代替市場調控資源配置。加快政府由管理型政府向服務型政府的轉變,勢在必行。

(作者單位:沈陽師范大學)