中國制造業勞動力成本上升的正負效應分析

賈小玫

(西安交通大學 經濟與金融學院,陜西 西安 710061)

·經濟管理·

中國制造業勞動力成本上升的正負效應分析

賈小玫

(西安交通大學 經濟與金融學院,陜西 西安 710061)

勞動力作為生產的重要要素投入,在經濟發展中起著舉足輕重的作用。根據古典貿易理論,我國存在著明顯的勞動力比較優勢,帶來了我國對外貿易依靠國內大量存在的廉價勞動力的長期繁榮發展。然而,進入21世紀以來,勞動力成本的上升日益顯著,我國的人口紅利正在逐漸消失。通過對我國制造業勞動力成本上升的現狀及其負面效應、正面效應的分析,認為我國應從國家層面、產業層面以及企業層面來應對勞動力成本上升帶來的影響。

制造業;勞動力成本;出口;效應

一、引言

改革開放以來,我國經濟得到了迅速而強勁的發展,這很大程度是源于我國大量農民工進城打工,農民工為制造業等產業的發展提供了性價比極高的勞動力供應,正是這些勞動力低報酬高付出的特點造就了我國人口紅利的優勢,制造業得到了突飛猛進的發展,出口前景也一片良好。然而,從 2007 年開始,我國東南沿海勞動力需求旺盛的地區出現了招工困難的問題,即所謂的“民工荒”現象,招不到工的情況下,很多企業在巨大的壓力下被迫破產倒閉。可見,我國已經達到了劉易斯拐點①,即表明我國的人口紅利正在逐漸消失的過程中。再加上近年來我國勞動力人口數量以及農村剩余勞動力數量都呈下降趨勢,政府對在職員工的離職政策、保險政策、最低工資政策等方面的保護力度也在加大,勞動力成本的上升趨勢變得愈加明顯。

國外學者關于勞動力的專門研究起源于古典經濟學派的理論體系,但早期大多是關于勞動力對產出水平影響的研究,如威廉·配第、亞當·斯密、李嘉圖、馬歇爾、凱恩斯等的研究。后來,庫茲涅茨通過道格拉斯生產函數進行了實證分析,搜集了大量的美國歷年國民產出數據,最終結果表明:除了勞動力和資本兩個因素之外,還存在著其它導致經濟增長的因素。再后來經濟學家們提出了人力資本的概念,之后一直延續這個思路,直至以盧卡斯為代表的經濟學派提出了將人力資本引入到新的經濟增長模型里面,而且是以獨立的內生變量的身份引入。

蓋爾·福斯勒(2007年)指出,中國的勞動力成本正在快速上升,但是中國的勞動生產率也在以更高的速度提升,因此,中國的勞動力成本的增長不會明顯地對中國的經濟產生負面效應[1]。Gollin(2002年)研究認為:一個國家的整體勞動力水平可以由該國的勞動收入所占的比重來反映,進而該國的綜合行業競爭力也將顯現出來。[2]

國內的研究普遍認為,雖然我國的勞動力成本在上升,但我國依然具有勞動力低成本優勢。蔡昉(2007年)認為,如果我國制造業勞動力成本上升的主要原因是勞動力供給不充足的話,那么,我國制造業的發展將不會受到太大影響,其競爭力水平也不會由此而減弱[3]。應對我國制造業勞動力成本上升的措施包括:改善就業、再就業環境,挖掘勞動力供給的制度潛力,發展教育和培訓來減少勞動力成本帶來的沖擊[4]。(2009年)都陽和曲玥指出:勞動力成本優勢具體應該指勞動報酬和勞動生產率之間的相對關系,他們通過相關數據的計算與分析得出我國的勞動力成本優勢沒有減弱的結論[5]。即我國制造業勞動力成本即使呈上升趨勢,但單位產出勞動力成本是低于發達國家的,勞動力的勞動生產率增速也比其他國家快很多。

制造業是目前我國國民經濟發展的命脈所在,其勞動力成本水平的提升必將影響到整個國家的經濟發展。因此,對制造業勞動力成本上升的影響做出正反兩方面的分析和研究,對我們做出正確的經濟決策具有重要的理論意義和現實意義。

二、中國制造業勞動力成本上升的現狀及原因

(一)中國制造業勞動力平均工資的變動及趨勢

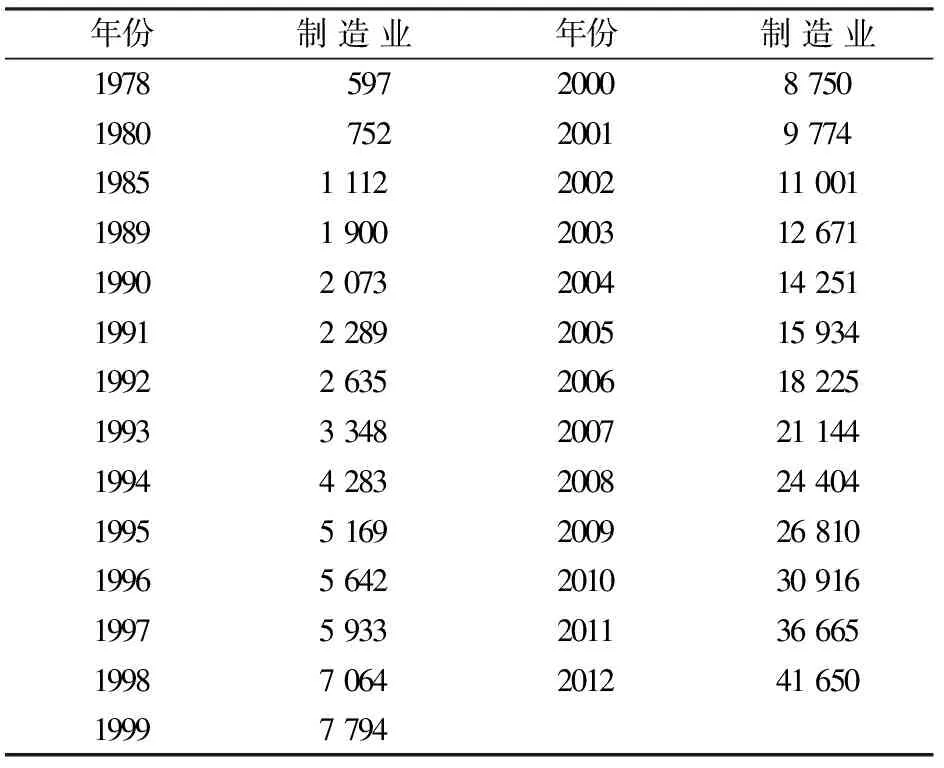

1978年我國制造業平均工資為597元,這個水平在當時可以過著令很多人羨慕的生活。到1990年,平均工資已經達到2073元,短短的12年時間提高了3.47倍多。2000年,平均工資水平達到了8750元,相比十年前,增加了超過4倍的幅度。 《中國統計年鑒》的最新數據顯示,2012年制造業的平均工資水平為41650元。由此可以看出,我國制造業的平均工資從1978~2012年提升了20倍多[6](見表1)。

表1 1978~2012年我國制造業勞動力平均工資 單位:元

(二)我國制造業勞動力成本上升的原因

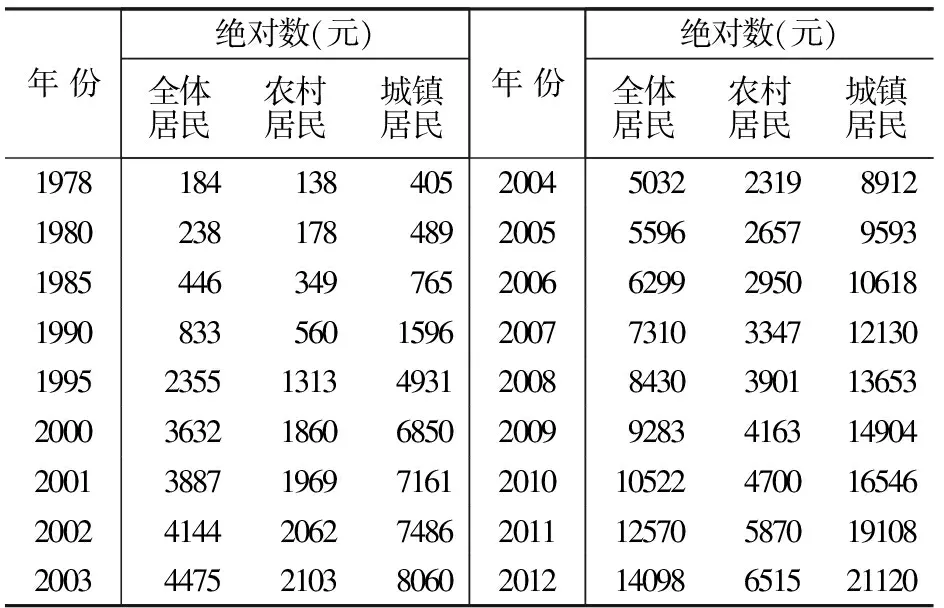

1.勞動力自身生活教育成本及其勞動生產率的提高。由表2和表3可以看出,1978~2012年我國物價水平及居民消費水平上漲明顯,尤其是近年來與人們生活密切相關的日常用品以及教育醫療等的費用不斷提升。新古典經濟學派提出的邊際生產力工資理論認為:工人創造的邊際收益即勞動者的邊際勞動生產率決定了該勞動者的工資水平,即隨著勞動者邊際生產率的提高,勞動者的工資即勞動力成本自然而然也是上升的。縱觀我國平均勞動生產率數據的統計分析可知,我國勞動生產率是在逐漸攀升的,尤其是隨著信息技術的到來,高新科技的應用與創新不僅使生產所用的器具大幅度地提升了效率,再加上勞動者自身利用先進器械以及創新的生產流程與生產方案,其勞動生產率自然上升很多。

2.勞動力供求關系的決定性作用。經濟高速增長的中國,經濟發展越是迅猛,對勞動力的需求也愈旺。尤其是沿海地區,制造業的空前繁榮以及出口的迅猛發展,都對勞動力需求有增無減。但《中國統計年鑒》(2013年)統計數據顯示:2012年,我國勞動年齡人口(15~59歲)的數量是93 727萬人,占總人口的69. 21%。從2010~2020年勞動年齡人口將減少2 900多萬人(中國發展研究基金會的研究報告數據)。我國勞動年齡人口在近十幾年里將呈現逐步下降的趨勢。據統計,我國農村剩余勞動力在20世紀90年代為1.5億多,2000年底達到了1.8億人,2010年則達到了2.5億以上。但從近年來農村人口轉移為城鎮人口的速度來看,農村人口的數量呈下降趨勢。再加上目前我國體制轉型的改進,城鄉二元化格局逐漸被打破,城市反哺農業的效應將會更加明顯。因此,勞動力成本的上升是必然結果。

表2 1978~2012年我國居民消費水平情況

數據來源:中國統計年鑒(1978~2012年)。

表3 各級各類非學歷學生教育情況

數據來源:中國統計年鑒(1978~2012年)。

3.政府政策因素。自2004年我國正式頒布《最低工資法》以后,各個地區的最低工資都在逐年進行調整。三十多個省市在2010年調高了最低工資水準,平均增幅在20%以上[7]。其次,我國歷史發展遺留的城鄉二元結構的消退,即農民將享受到僅次于城市居民的福利待遇。2020年我國的目標是實現每個公民都能享有基本社會保障,那么,社會福利水平及保障將不斷提高,繼而勞動力成本也將提高。此外,根據我國新《中華人民共和國勞動合同法》的規定,勞動者無論是在職期間的保險還是解約后的補償、正常休假時的工資等方面都將得到保障。

三、中國制造業勞動力成本上升的負面效應

(一)制造業勞動力成本上升對進出口額及物價的影響

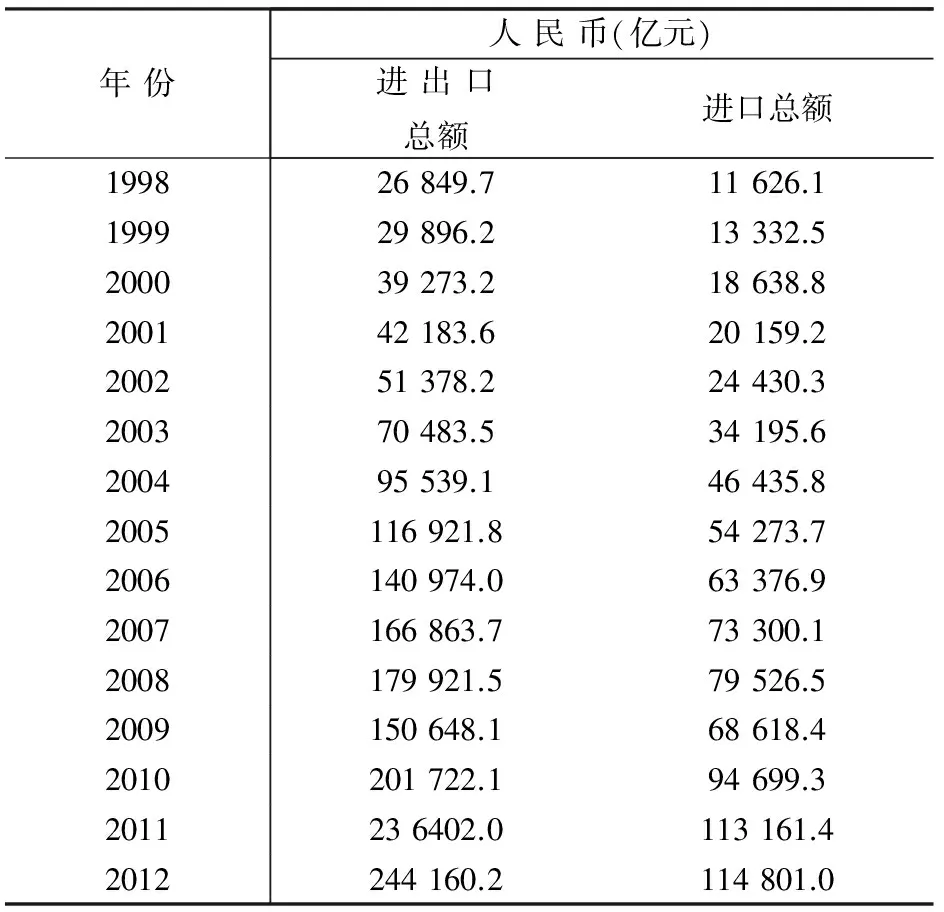

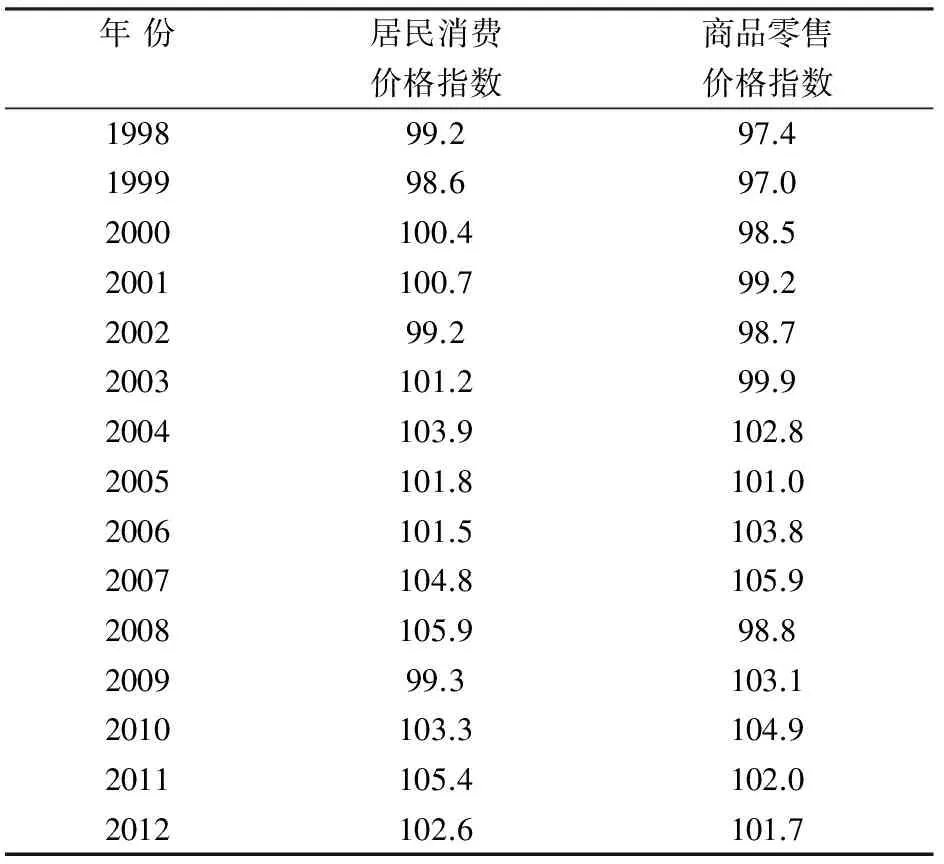

釆用1998~2012年數據,通過制造業勞動力平均成本來反映制造業勞動力成本(見表1),通過貨物進出口總額及進口額來反映我國進出口情況(見表4),通過居民消費價格指數以及商品零售業價格指數來反映物價水平(見表5)。

表4 1998~2012年我國貨物進口總額及進出口總額

表5 1998~2012年我國居民消費價格指數

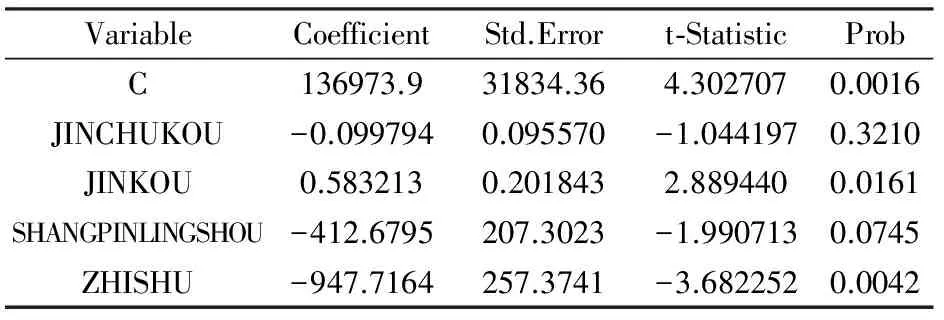

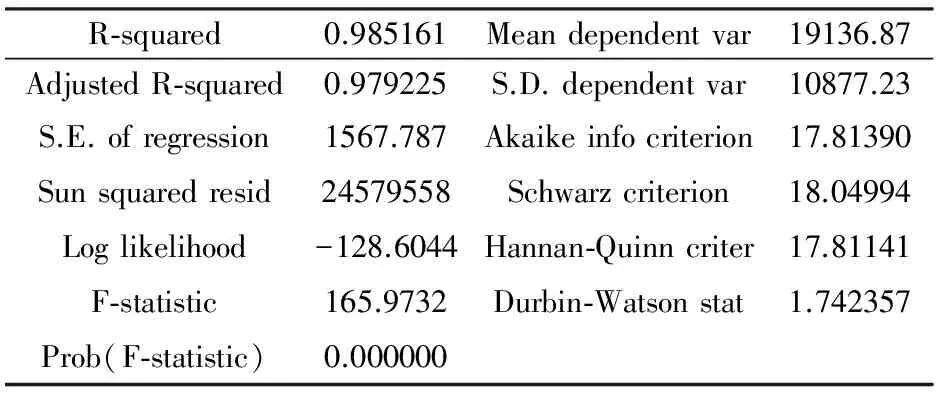

表6 E-views回歸結果

表7 E-views檢驗結果

將進出口總額 (TIE)、進口總額(TI)、居民消費價格指數(CPI)和商品零售價格指數(CRP)作為自變量,將我國制造業勞動力平均成本(Y)作為因變量,利用Eviews軟件進行回歸分析。模型如下:

Y=C+β1TIE+β2TI+β3CPI+β4CRP

(1)

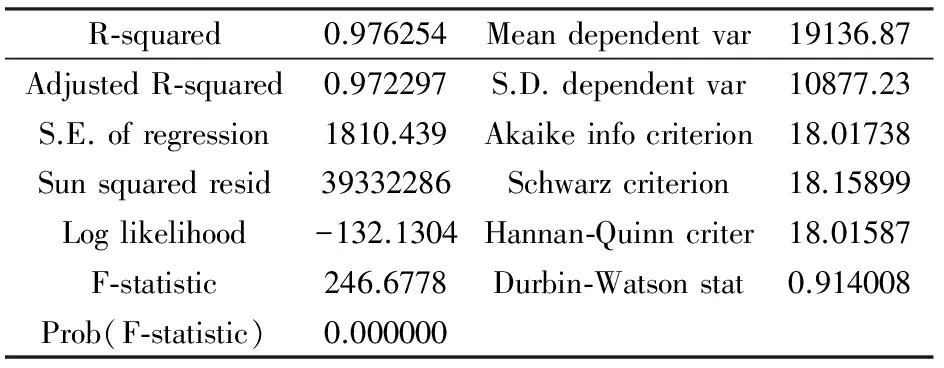

在Eviews上計算后得出如表6、表7所示結果,且R的平方值為0.985161,F=165.9732時P值為0.000000。可見,進出口總額、進口額、商品零售價格指數以及居民消費價格指數等各個變量整體上對工資有顯著地相關關系。設定模型顯著性水平為5%,則模型具體結果如下:

Y=136973.9-0.099794TIE+0.583213TI-

(4.302707) (-1.044197) (2.889440)

412.6795CPI-947.7164CRP

(-1.990713) (-3.682252)

R2=0.985161F=165.9732 DW=1.742357

從表7可以看出,該回歸擬合優度為0.985161,F值為165.9732,且對應的P值為0,符合條件,但是從表6可以看出進出口總額及商品零售價格指數T檢驗的P值大于0.05,即這兩個自變量與因變量社會勞動力平均成本無顯著相關性,故將進出口總額以及商品零售價格指數去除,重新進行回歸分析,見表8,去掉價格指數后的結果見表9。

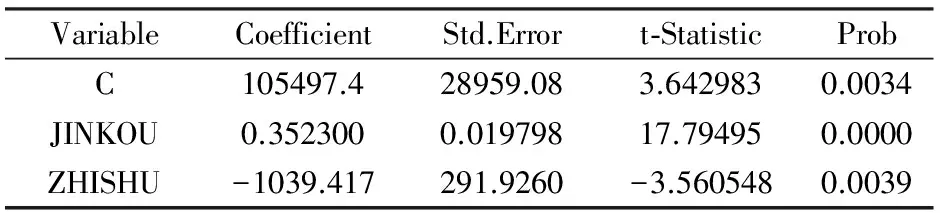

表8 修正后的E-views輸出結果

表9 修正后的E-views檢驗結果

由表8和9可知,各個變量T檢驗的的概率值都小于0.05,通過T檢驗,R的平方值為0.976254,擬合優度良好,F=246.6778,P值為0.000000,通過F檢驗。由此可見,去掉進出口總額和商品零售價格指數之后,進口額、居民消費價格指數這兩個變量整體上對工資有顯著的相關關系。

(二)對外商投資的影響

長期以來,我國吸引外資最主要的因素是勞動力成本低下,從而使得企業投入回報率高,這也就是我國所謂的人口紅利優勢。但隨著我國勞動力成本的提高,不少外國企業投資開始向印度、馬來西亞等國家進行了轉移。

外商在選擇投資時不僅僅要考慮勞動力成本這一因素,其他諸如法律環境、經濟發展狀況及當地居民消費潛力等也都是考慮的關鍵因素。大多數外商投資于中國,看中的是中國龐大的消費潛力。雖然我國勞動力成本不斷攀升,但是,我國勞動生產率的增加速度更快,超過了勞動力成本本身的增長,繼而,總體的勞動投入產出回報率是很高的,超過了其他亞洲地區低勞動力成本的國家。

因此,雖然勞動力成本上升對外商投資的影響是有的,但由于國內綜合投資環境的改善以及我國勞動力勞動生產率更大程度的提高,都使得外商選擇中國進行投資的動機更加強烈。

(三)對就業水平的影響

隨著我國大學生數量的逐年攀升以及進城農民工的與日俱增,就業問題變得更加突出。理論分析認為,勞動力成本一旦上升,會迫使企業尤其是實力不足夠強的企業降低勞動力的雇傭,轉而在生產設備等方面進行更多投資。然而,現實情況是我國勞動力需求即使有略微縮小現象,但現有的勞動力規模依然不能滿足現有的勞動力需求,失業率呈逐年下降的趨勢。以北京為例,2013年中國統計年鑒的數據顯示,2005年失業率為2.1%,2010年為1.4%,2012年降至1.3%。

四、中國制造業勞動力成本上升的正面效應

(一)對內需水平的影響

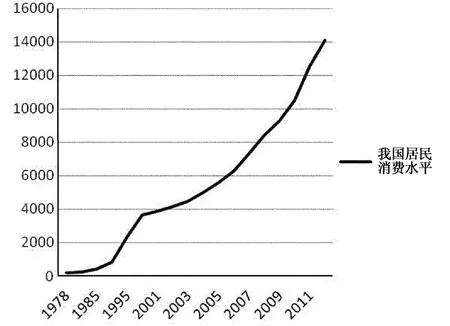

工資的提升即收入的增加自然而然將會引起消費欲望的增長以及消費額度的提升。我國勞動力成本上升的一個有利因素就在于能夠引起勞動者消費水平的提升,從而擴大內需。

表2中1978~2012年我國居民消費水平數據,可以進入21世紀以來其增長速度越來越快,通過圖1可以更清晰地展示這一變化。

圖1 1978~2012年我國居民消費水平走勢圖

數據來源:《中國統計年鑒》(1978-2012)。

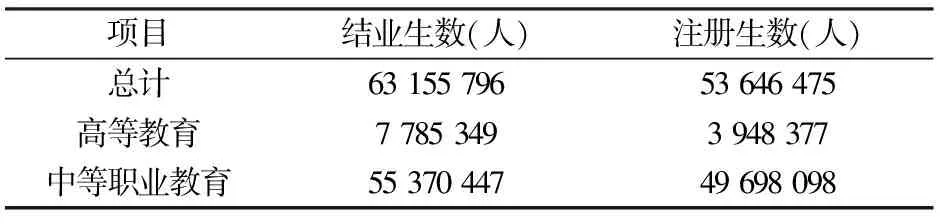

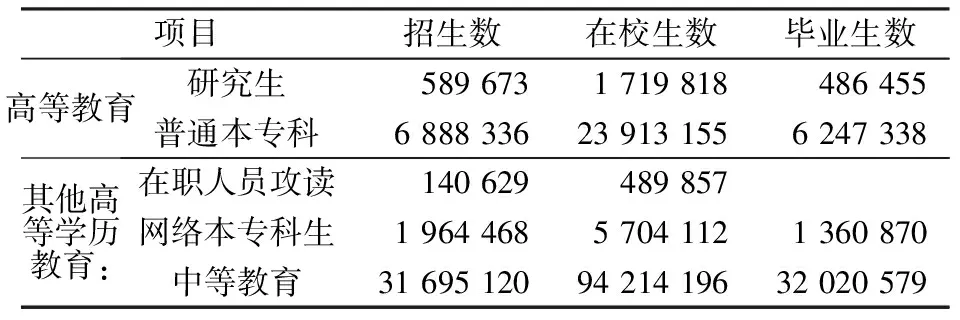

(二)對勞動力素質水平的影響

勞動力成本的提升即勞動者收入的提高達成之后,勞動者除了對自身物質生活的改善以外,也很注重對自身教育文化以及生產技能進行提升。據《中國統計年鑒》(2013年)數據顯示,2012年我國各級各類學歷教育學生情況相比歷年有了很大的提高(見表10)。

表10 2012年我國各級各類學歷教育學生情況 (人)

五、應對我國制造業勞動力成本上升的對策建議

1.國家宏觀層面應對策略:(1)加快產業結構升級。區域經濟發展的梯度轉移理論、產業生命周期理論和工業區位論對我國目前制造業通過產業結構調整解決勞動力成本上升問題是有一定的指導意義[5]。工業區位論是指企業最佳的生產地區應該是企業生產成本最低的地方,企業應該向企業生產成本低的地方轉移生產力。按照此理論,我國制造業的梯度分布為:東南沿海地區是高梯度區,中西部則屬于低梯度區。隨著近年來勞動力成本的上升,東南沿海地區勞動力成本較低的優勢已經逐漸消退,向中西部地區進行產業轉移是必須的。同理,我國制造業在面臨較重成本負擔情況下,可以向周邊國家比如東南亞國家,甚至非洲國家轉移。(2)大力推進城市化進程。注重推進我國農村鄉鎮企業的發展,著重鼓勵鄉鎮企業做大做強,在政策及資金方面給予優惠支持。同時,應保證農村人口在基本社會福利達成的前提下,加大對農村教育師資力量的投資,加大對農村勞動力人口的技術技能培訓,從而提高勞動力整體素質。(3)加大對企業創新轉型的政策出臺力度,利用強而有效的政策方案或者法律法規,在約束企業正當經營的同時,指導企業走創新發展的道路。如建立產業研究基地、技術型大專院校、生產研究開發中心等科研與生產基地,在鼓勵企業自主研發自主創新方面,大力推進先進技術獎勵、企業自主研發獎勵、降稅免稅等。

2. 行業應對策略:(1)加深制造業產業的加工程度,增加產業鏈條長度。因為產業鏈長度的增加能使行業的成本控制能力加大,從而減小勞動力成本上升所帶來的壓力。同時,隨著加工程度的加深,制造業產品的附加價值將更高,利潤也更大。(2)突出產品差異化。產品差異化能排除異己,在競爭中樹立自己的品牌與口碑,獲得難以復制的競爭優勢。(3)加大技術含量高的產品投資與生產。技術含量越高,產品的投入回報率也越高,而且可以避免勞動力成本繼續攀升所帶來的威脅。

3 .企業應對策略:企業應積極應對,提升自身高新技術研發能力與創新能力;盡力滿足現有員工的工作期望回報,從而吸引優秀人才;提高員工的生產能力以及教育水平等綜合素質,比如,開展職業技能培訓及相關考核、與大專類院校合作進行在職員工校園授課教育、支持員工進行相關證書的考試并予以報銷、以獎金的方式支持員工對技術的創新與改造等,尤其是中小型企業,更要著重依賴于產業集聚區的規劃與整體效應來提升自我尋求發展。

注釋:

① 阿瑟·劉易斯提出的“二元經濟”發展模式可以分為兩個階段,由第一階段轉變到第二階段,勞動力由剩余變為短缺,相應的勞動力供給曲線開始向上傾斜,勞動力工資水平也開始不斷提高。經濟學把聯接第一階段與第二階段的交點稱為“劉易斯轉折點”。

[1] 蓋爾·福斯勒.關注中國[N].環球時報,2007-02-11.

[2] Gollin D. Getting income shares right [J]. Journal of Political Economy, 2002,110(02): 458-474.

[3] 蔡昉.勞動力成本提高條件下如何保持競爭力[J]. 開放導報,2007,(1)26-32.

[4] 蔡昉.中國勞動力市場發育與就業變化[J]. 經濟研究,2007,(7):4-14.

[5] 都陽,曲玥. 勞動報酬、勞動生產率與勞動力成本優勢——對 2000-2007 年中國制造業企業的經驗研究[J]. 中國工業經濟,2009,(5):25-35.

[6] 蘭文芳. 我國勞動力成本比較優勢分析[D].鎮江:江蘇大學,2010,(11).

[7] 蔡昉,王美艷.勞動力成本上漲與增長方式轉變[J].中國發展觀察,2007,(4):22-25.

[8] Murat Tasci.Cara stepanczuk [J]. Labor Costs. Economic Trends,2007,(5):13-24.

(責任編輯:寧曉青)

The Analysis of Positive and Negative Effects of Rising Cost of Labor in Manufacturing Industry in China

JIA Xiaomei

(SchoolofEconomicsandFinance,Xi'anJiaotongUniversity,Xi'an,Shannxi710061,China)

As an important factor in manufacturing, labor plays a key role in economic development. According to the classical trade theories, comparative advantages existed obviously in our country and brought us the long term boom of foreign trade in which depended heavily on the generally low cost labor. However, as we entered the 21st century, the labor cost has been rising dramatically and the demographic dividend has been cashed in our country. This paper puts forward some strategies from the national, industrial and enterprise levels by analyzing the labor cost rising situation in our country as well as its positive and negative effects.

Manufacturing; Labor costs; Exports; Effect

2014-11-12;

2015-03-12

2012年西安交通大學人文社科學科交叉項目資助項目(SK2012036)

賈小玫(1964—),女,陜西西安人,西安交通大學經濟與金融學院副教授,博士,研究方向:西方經濟學,消費經濟學。

F241

A

1003-7217(2015)04-0121-05