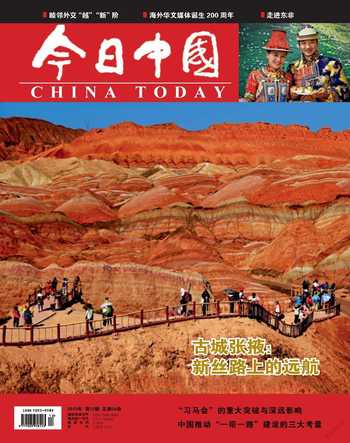

綠色張掖

文|本刊記者 姚 貝 麥 高 圖|虞向軍

?

綠色張掖

文|本刊記者姚貝麥高圖|虞向軍

高臺縣沙漠邊緣的農田

“鑒于張掖特殊的生態地位,我們提出了‘利于生態、行于經濟、成于家園’的發展理念把生態保護置于首位,發展無污染、少污染的經濟,使我們的城市成為既可掙錢又能安家的地方。”黃澤元市長介紹說。

中國西北地區歷史名城—張掖,占地4.2萬平方公里,擁有130萬居民,曾經是古代絲綢之路上的戰略要塞。其名來自“張國臂掖,以通西域”。顧名思義,張掖曾是中國張開雙臂面向西方敞開的門戶,迎接來自西方世界的商賈和文明。元朝時,意大利旅行家馬可·波羅前往上都(今內蒙古錫林郭勒盟)途中,曾在一個叫做Campichu(甘州)的城市停留過一年,這個城市就是張掖。《馬可·波羅游記》中記述了張掖的富庶、城市的規模以及宗教寺廟的宏偉。

當然,這些都已是過往的歷史。今天遵循國家節能減排、可持續發展的基本國策和“一帶一路”的戰略規劃,張掖市政府4年前就開始把發展生態經濟作為經濟結構調整的主攻方向,大力發展旅游、體育、文化產業,以及會展經濟、現代農業、循環經濟等低碳環保、安全有效、污染較少的產業,推進生態城市的建設。

生態要地

在張掖并存三大生態系統:祁連山水源涵養區、黑河濕地和荒漠戈壁。獨特的地理位置使張掖的生態保護直接關系到整個國家的利益。

祁連山是劃分中國地形的第一臺階和第二臺階的分界線,以南是青藏高原,平均海拔在2800米-4000米之間;以北是內蒙古高原和黃土高原,再往東則進入中國地形的第三臺階華北平原。綿延1000公里的祁連山北坡有700公里在張掖境內。北坡造就的中國第二大內陸河——黑河穿境而過,孕育了戈壁沙漠中張掖這片綠洲。另外三條河流石羊河、疏勒河、黨河則分別滋養了武威、酒泉、敦煌這三座城市。這四塊綠洲的水源地都在張掖境內。張掖的生態如果遭到破壞,向南會影響祁連山和青藏高原的生態以及河流,造成中國水源地的退化。向北張掖是阻擋內蒙古高原沙漠侵襲的自然屏障,可防止沙漠南移侵蝕青藏高原。因此,張掖在國家生態安全屏障中具有重要戰略地位。然而,因地處海拔高、內陸缺水的沙漠地帶,生態非常脆弱,給張掖市政府的生態城市建設提出了挑戰。

“鑒于張掖特殊的生態地位,我們提出了‘利于生態、行于經濟、成于家園’的發展理念把生態保護置于首位,發展無污染、少污染的經濟,使我們的城市成為既可掙錢又能安家的地方。”黃澤元市長介紹說。

預計到2017年底,張掖將新增造林面積53萬畝,新增森林面積25萬畝,森林覆蓋率達17.7%。僅2015年上半年就已完成新增造林面積15.62萬畝。除大規模開展人工植樹造林,為減少傳統能源帶來的污染,張掖非常重視可替代能源的發展,規劃開發300萬千瓦水能能源、700萬千瓦風能資源和1300萬千瓦的光熱資源。

天然氧吧

位于張掖城北、黑河東側的張掖國家濕地公園,總規劃面積46.02平方公里,濕地面積20平方公里,是中國西北內陸最具特色的濕地公園,被譽為張掖的城市之肺和天然氧吧,也是195種植物和116種動物的休養生息的家園。園中不難見到野鴨、天鵝、丹頂鶴,甚至還有禿鷲、雪豹等大型動物出沒,從西伯利亞、中亞和南亞等地遷徙至此的數十種飛禽會在此停留覓食。

2009年3月,公園啟動建設,先后疏浚水系18條23公里,圍堰堵壩11道7.2公里,退耕還濕3163畝(約210公頃),疏浚南湖、北湖、如玉湖、福池等水面景觀1000多畝(約66公頃),形成自然水面3200畝(約213公頃),建成棧道8.2公里,電瓶車道20公里;開發了漂流、油船、垂釣、溜冰等旅游項目。2011年被評為國家4A級旅游景區。

濕地公園對公眾免費開放,體現了張掖生態文明還利于民的政策。園內蓬勃生長的蘆葦,也被開發利用成為房屋建設的新型環保材料。人們從濕地收益越多就越樂意主動加入濕地保護的行動中。

濕地公園是張掖的城市之肺和天然氧吧

節水灌溉和循環經濟

1986年國務院批準建立祁連山國家級自然保護區,2011年又批準設立張掖黑河濕地國家級自然保護區,張掖由此成為坐落在兩個國家級自然保護區之上的城市。

高臺縣是張掖市所轄一區五縣之一,它在城市生態建設中的作用不容小覷,因為黑河濕地國家級自然保護區就在這里延伸,為周圍的耕地提供豐富的水資源。然而,高臺縣被沙漠包圍,生態系統脆弱。

“沙漠不斷擴張是一個讓人擔憂的因素。”高臺縣宣傳部副部長田玉龍告訴記者,為保護濕地,高臺縣政府不僅考慮大面積植樹造林,同時也大力發展節水農業。事實上,在周邊的耕地中已開始推廣滴灌系統。“以前傳統的灌溉方式,每畝(0.06公頃)耗水量120立方米,現在只需20立方米。”田玉龍說。

改變作物的品種是另外一個節水方式。比如,在高臺近30萬畝的耕地上只栽種玉米、葡萄、棉花、西紅柿以及各種供牲畜食用的豆類,已不允許種植水稻,因為水稻耗水量非常大。

濕地保護的同時,張掖工業也面向更多元化的低碳領域發展。

甘肅澤園農業科技有限公司前身是張掖市亞蘭生物科技有限公司,多年來一直從事中草藥的生產和銷售。2012年公司投資4600萬元建設了超過食品生產標準的生產基地,就地取材,利用當地的特色產品臨澤小棗、枸杞、沙棘等作為原料精深加工高品質飲品,質量都達到了藥品級標準。公司還計劃建立“紅棗文化博物館”,不僅開發產品,也推廣文化。

“污染企業絕對不能落戶張掖”,黃澤元市長對張掖經濟開發區的發展有明確的原則。

甘肅澤園農業科技有限公司

破解難題

張掖的適度發展是不容輕視的議題。對于如何協調經濟發展與環境保護之間的關系?黃澤元坦言,“這是一個讓我也十分困擾的問題。我相信,這兩方面總體上是不矛盾的,但是在一個區域、一個階段必定是有矛盾的,發達國家也經歷過這樣的階段。”

黃澤元說,法國也曾經歷過一段生態和環境遭受嚴重破壞的發展階段,但現在成為世界上倡導生態保護、應對氣體溫室效應力度最大的國家之一。

“今天法國已經走過了對物質增長需求極高的階段,基本進入穩定期,人口增長不快,物質已經基本能滿足人口的基本生活,節能減排主要不在擴大生產的領域,而是在生活領域。比如,怎么能少坐汽車多騎自行車等。而我們目前還處在迫切需要物質生產增長的階段,許多基礎設施還沒搞起來,許多人的生活還不富裕,改善自己的物質生活條件,是我們必須面對的形勢。”

如何跨越“政府的環保意圖與老百姓的經濟發展訴求之間的巨大差距”是擺在黃澤元面前的最大難題。“一方面,政府已經意識到生態保護的重要性,生態破壞了,不僅張掖沒法生存,而且影響全國的生態保護的大局,所以,我們愿意采取相關措施。但另一方面,對于老百姓現在的物質需求來說,還存在非常強烈的開發和擴大生產的沖動。”

面對難題,黃澤元認為,首先要從國家的頂層設計上實行生態轉移制度。“比如這10年,我們給額濟納旗調用了150億立方的水,張掖為此付出了巨大的代價,但把內蒙西部的生態改善了,減少了沙塵對北京的威脅。我保護了這個生態,是全國受益的,那么中央財政應該給與補助,中央財政的補償,就可以較好地抑制老百姓的開發沖動。”

此外,就是轉變生產方式和調整產業結構。“比如以前的放牧是漫山遍野的放,對草場破壞很大,現在我們鼓勵牧民改成圈養,這樣就可以把草打回來喂養,也可以利用秸稈等制成的飼料來喂養,就可以減少對天然草場的破壞。”