公共自行車近期文獻綜述

Elliot Fishman

(1.烏得勒支大學地質學院人文地理與空間規劃系,荷蘭海德堡83584;2.北京市城市規劃設計研究院,北京100045)

1 前言

公共自行車在過去10年發展迅速。這一概念早在20世紀60年代就已出現,提供公共自行車服務的城市數量從20世紀90年代末屈指可數發展到本文出版時超過800個[1]。當代公共自行車項目(bikeshare programmes,BSPs)是指通過自助式(selfserving)停放站(docking stations)提供可存取的自行車,通常用于短時出行(少于0.5 h)。公共自行車包含允許運營者跟蹤停放站位置的設備,一部分自行車還配備GPS[2]。通常采用信用卡這一安全保障手段進行支付以消除匿名性,這種匿名性導致早期科技含量較低的公共自行車項目以失敗告終[3-4]。

公共自行車項目在全球發展激發了交通研究者的積極響應,并迅速出現一批研究文獻。誰在使用,為什么使用?是何因素阻礙出行者選擇公共自行車,又是何因素可能鼓勵出行者選擇使用?這對減少小汽車出行有何影響?數據可反映其與道路安全的何種特點?本文從近期出版文獻中獲取關鍵主題,總體目標是為研究者、運營者和政府決策者提供相關研究的核心結論。希望通過本文提高快速發展中的公共自行車行業利用近期研究的能力,從而提高新建與已有公共自行車項目的性能。

1.1 文獻綜述

本文綜述北美、亞洲、歐洲和澳大利亞等地區的近期英文研究。重點關注發表于2013年后的文章,較早的相關論文可查閱《交通評論》(Transport Reviews)期刊“公共自行車文獻綜述”(Bike Share:A Synthesis of the Literature)一文[5]。2014年 5—10月通過Scopus與Google Scholar數據庫檢索關鍵詞“共享自行車”、“公共自行車”(bicycle sharing,bikeshare,public bicycle,public bike)獲取相關論文。如下文所示,公共自行車在中國的活動最為強烈,但亞洲地區研究相對較少,本綜述亦反映出這一失衡。

本文對一系列公共自行車專題進行綜述,包括發展歷程、使用特征、使用者偏好和人口統計特性。本文還對研究其發展阻礙和少數幾篇評價其影響的論文進行綜述。除此之外還簡單涉及自行車調度(fleet rebalarcing)研究,并綜述公共自行車行業未來的發展方向、關鍵知識缺陷及研究重點。本文強調當前公共自行車知識結構的局限性,在自行車調度、非公共自行車使用者抽樣調查和公共自行車的影響方面尤為突出。由于公共自行車將發展可持續交通作為中心目的,所以這些問題非常重要,然而目前并沒有標準方法論可使運營者與研究者準確、一致地衡量公共自行車對小汽車使用、氣候變化、擁堵或公眾健康的影響。最后,一些研究者利用自動采集的數據分析時空關系,本文并未對此進行綜述,該內容已發表在《交通地理期刊》(Journal of Transport Geography)特刊中。

1.2 政策背景

第二次世界大戰后,許多城市越來越依賴私人小汽車[6]。近年,人們逐漸認識到使用小汽車帶來的負面影響,例如擁堵、空氣與噪聲污染、安全性、氣候變化和身體活動的減少。這種負面影響使得人們對城市騎行愈發感興趣[7-8]。這種政策背景以及支付能力和跟蹤技術的提高為公共自行車的驚人發展提供了平臺。

2 發展歷史與近況

1965年,阿姆斯特丹發起白色自行車運動(Witte Fietsen)[2],在街邊為人們提供免費使用的白色噴漆自行車。由于缺乏保障機制防范偷盜與故意毀壞,該運動很快便終止了[3]。白色自行車運動失敗后,公共自行車作為一種概念鮮有發展,直至科技進步到足以減少故意損壞與偷盜的威脅后才得以發展。

2.1 發展階段

研究者將公共自行車系統的演變劃分為四代[9]。白色自行車運動被視為第一代,其特征是無須支付或無安保功能。第二代系統包含投幣系統(類似超市或機場的手推車)。1995年,哥本哈根運行首個大規模二代系統,但匿名制度使該系統成為偷盜者的目標[3]。前兩代系統所經歷的問題促使第三代系統的發展,其特點為專用停放站(用于自行車存取)、自動信用卡支付和自行車跟蹤等技術[10]。正是這些基礎要素結合公共政策對發展自行車交通的傾斜[11],促使全球公共自行車項目得以快速發展[12]。目前第四代系統的特點并不清晰,但很可能包含無停放站系統、便捷安裝、助力裝置和集成公交智能卡[9]。

2.2 近期發展

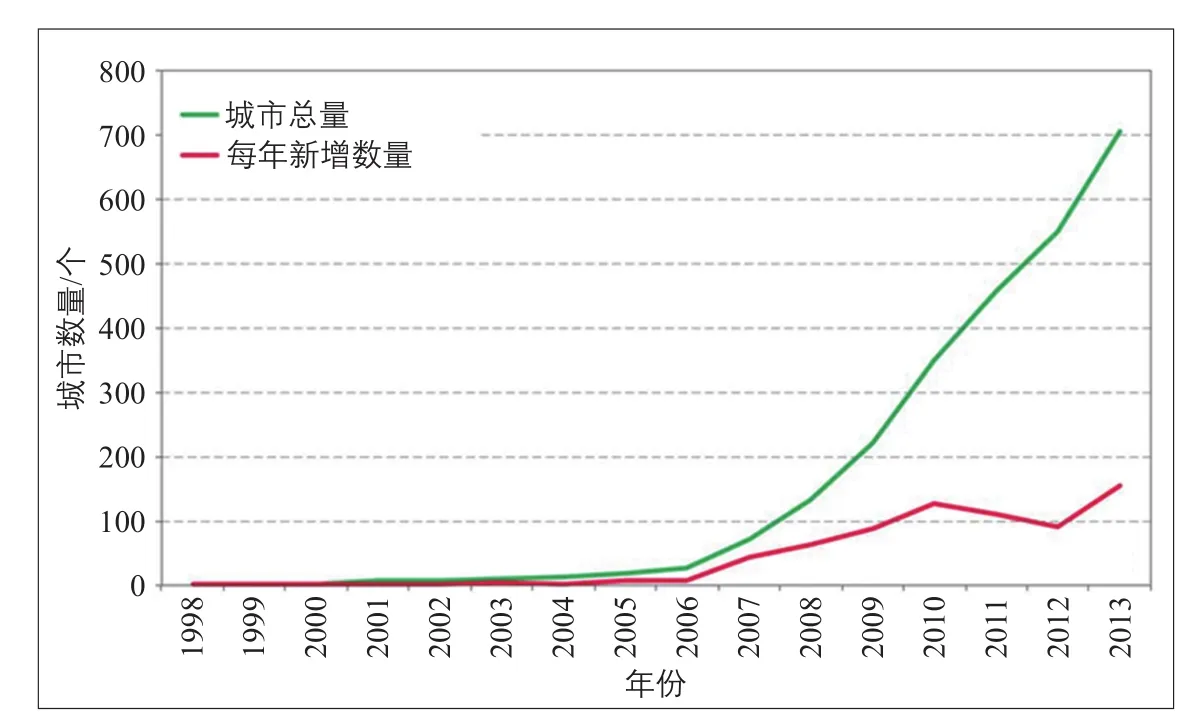

過去10年,運營公共自行車的城市數量已由2004年13個增至2014年855個(見圖1)。全球公共自行車約有94.6萬輛,其中約75.05萬輛在中國[1]。中國的公共自行車系統在數量上全球排名第一,約為237個,比排名第二的意大利(114個)和排民第三的西班牙(113個)已超出一倍。美國作為后起之秀,已有54個城市提供公共自行車[1]。

圖1 運營公共自行車項目的城市數量增長情況(1998—2013年)Fig.1 Growth in Bikeshare Cities(1998—2013)

2010年,倫敦大學學院高級空間分析中心的奧利弗·奧布賴恩(Oliver O'Brien)將不同城市的公共自行車活動可視化表現在http://oobrien.com/bikesharemap網站上。這成為檢查可用與在用自行車數量最有效的方法。有趣的是,通過數據分析反映出可用自行車數量常比運營者報道的少很多。圖2利用由上述地圖搜集的數據分析選定城市的最大觀測數量。歐洲系統往往比北美系統的公共自行車數量大,這可能由于歐洲系統完全或大部分資金來源于廣告,并且大部分歐洲地區的騎行參與度更高[9]。

3 使用情況與使用者偏好

3.1 不同項目對比

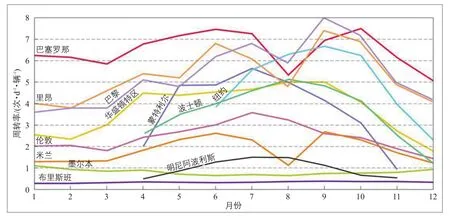

圖2 選定城市公共自行車規模Fig.2 Size of Bikeshare,Selected Cities

公共自行車的使用情況在各城市存在顯著差異,但總體上仍表現為一條相似的全日使用輪廓。正如預期,工作日使用高峰為7:00—9:00和16:00—18:00,周末則是在中午[15]。對比不同城市的系統使用情況,利用能控制系統內自行車數量變動的周轉率(每車每日出行量)作為指標。圖3描述的是部分可獲取數據的公共自行車項目的周轉率。圖3表明同一系統在不同月份及不同系統間的使用情況具有較大差異。系統在較溫暖月份使用率更高,這大體上證實了文獻[16]在研究私人自行車騎行時發現的氣候與騎行傾向之間的關系。圖3所包含的城市中,公共自行車全年使用最多的是巴塞羅那,紐約城市自行車(Citi Bike,以下簡稱“紐約系統”)則在運營第一個月(2013年5月)周轉率就達到4次·d-1·輛-1,并在9月幾乎翻倍,非常可觀。巴黎具有最大的高峰周轉率,接近8次·d-1·輛-1。華盛頓在夏季始終處于4~5次·d-1·輛-1,即使在寒冷的冬季也至少是澳大利亞最繁忙月份(1月,2月)的兩倍,墨爾本與布里斯班的周轉率約為0.8次·d-1·輛-1與0.3 次·d-1·輛-1。

不同于私人自行車騎行,公共自行車每次出行在停放站進行存取時都有時間記錄,因此確定其出行時長較容易。文獻[17]使用墨爾本、布里斯班、華盛頓、明尼阿波利斯和倫敦的數據研究出行時長,發現其均集中于16~22 min。文獻[18]發現臨時使用者比年會員出行時間更長。文獻[19]發現出行時長隨季節變動,在溫暖月份更長。

基于信息技術的第三代系統為研究者提供前所未有的大規模流量數據。對利用空間方法分析公共自行車使用情況,尤其是利用運營者所提供的大數據集感興趣的讀者,可閱讀《交通評論》特刊中大數據與騎行(Big Data and Cycling)一文。《交通地理期刊》中的公共自行車空間分析方法(Spatial Analytical Approaches in Public Bicycle Sharing Programs)特刊則從空間角度進行分析[20-24]。這些利用集成于新式硬件的GPS數據的工作及未來在地理空間與時間使用格局方面的研究頗有前途,且很可能為路徑選擇及其他使用特征帶來新的見解。

3.2 使用者意愿

使用公共自行車的動機與意愿是研究者、決策者和運營者感興趣的領域。許多公共自行車項目在用戶注冊為月或年會員時需提供電子郵件地址,運營者可通過郵件在線調查,相對容易地判斷會員意見。本節對此類活動的結果進行文獻綜述。

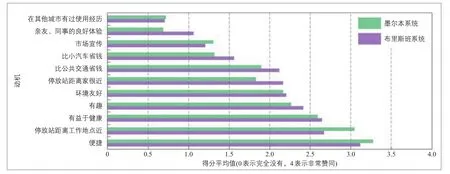

便捷性是公共自行車使用者感受到的主要收益[5]。華盛頓特區的首都公共自行車系統(Capital Bikeshare,以下簡稱“華盛頓系統”)定期開展會員調查。2013年,該系統通過電子郵件調查了約1.1萬名會員(占總量的50%)(回收率34%)。受訪者認為公共自行車帶來的主要收益是提高便捷性[25]。具體來說,69%的受訪者提到使用公共自行車更加方便、快速和短時地到處活動是非常重要的使用動機。該發現與文獻[26]對該系統的較早研究一致,并與倫敦系統[27]和北美多個系統[10]的調查結果相似。文獻[28]研究澳大利亞兩個公共自行車項目(墨爾本Melbourne Bike Share和布里斯班CityCycle,以下簡稱“墨爾本系統”和“布里斯班系統”)同樣發現便捷性是主要動機。圖4描述了現狀墨爾本系統與布里斯班系統中會員注冊的動機。如前文所述,便捷性是主導動機,而工作地點與最近停放站的鄰近度被認為是第二大動機(這也可被歸結為便捷性)。其他研究亦表明停放站與住宅鄰近度的重要性。例如,文獻[29]發現,在加拿大蒙特利爾(以下簡稱“蒙特利爾系統”)居住在距離停放站500 m范圍內的受訪者的使用意愿是其他受訪者的4.2倍。澳大利亞研究并未表現出該特點很可能是因為其停放站布置絕大部分位于工作區而非居住區[28]。

圖3 2013年公共自行車使用周轉率Fig.3 Bikeshare Usage,Trips per Day,Per Bike,2013

省錢同樣是一些會員的動機(盡管在圖4中屬于較弱動機)。文獻[25]發現,華盛頓系統的低收入會員中,超過70%的受訪者認為節約交通成本是其注冊的重要動機。文獻[30]對倫敦的研究亦有相關發現,居住于貧困地區的會員比富庶郊區的會員出行率更高。文獻[31]認為,澳大利亞公共自行車會員并未將節省個人開支作為主要動機的原因可能是該群體收入明顯高于一般群體。

3.2.1 使用頻率

從公共自行車使用頻率調查中可得到一個令人驚訝的發現,總體上會員并未特別頻繁地使用公共自行車。文獻[27]表明,近半數(49%)的倫敦系統會員在過去一個月內未使用公共自行車。文獻[18]表明,華盛頓系統的一個典型月中,女性會員未使用公共自行車的比例為21%,男性會員為13%。文獻[28]表明,近半數(46%)年會員在前一個月無使用記錄,僅有14%的會員每天使用。

基于上述數據,似乎許多公共自行車使用者將其視為主要交通方式的臨時補充。文獻[32]通過與公共自行車會員的小組討論發現,其注冊動機通常表現為一種擁護政府設立公共自行車項目決定的愿望,這也許能解釋為什么近半數會員在前一個月無使用記錄。

3.2.2 出行目的

公共自行車最常規的出行目的似乎一定程度上取決于使用者類型。例如,對華盛頓系統的調查顯示,43%的長期會員中最近一次出行與工作相關,而短期使用者該比例僅為2%[18]。同樣地,對倫敦系統的調查顯示受訪者中52%的年用戶最近一次出行為工作通勤,而其他目的均未超過10%[27]。調查日期的不確定會影響結論,因為周末調查很可能顯示出更高的社會出行水平。對布里斯班系統的調查表明,臨時使用者最近一次出行目的為休閑或觀光的比例為65%,而長期使用者該比例僅為14%,其主要目的仍為工作出行[33]。在對公共自行車出行目的的大部分詳細描述中,文獻[25]指出出行目的隨使用者的居住區位置、年齡、性別、種族和是否擁車而變化;女性更多使用公共自行車做日常差事,而男性則多為通勤。

3.2.3 自愿佩戴頭盔

圖4 墨爾本、布里斯班系統會員注冊動機Fig.4 What motivated you to become a CityCycle/Melbourne Bike Share member?

文獻中關于公共自行車與頭盔的主題一致表現為,當法律允許自愿佩戴頭盔時,同一城市里公共自行車使用者佩戴頭盔的可能性低于私人自行車騎行者。例如,文獻[34]通過觀測發現,美國公共自行車使用者佩戴頭盔的可能性僅為同一城市私人自行車騎行者的20%,并受年齡與性別影響。文獻[35]發現,倫敦公共自行車使用者佩戴頭盔的比例為16%,而私人自行車騎行者的比例高達64%。文獻[36]發現,紐約系統中有85%的使用者不佩戴過頭盔,文獻[25]的調查則表明45%的會員從未佩戴過頭盔。有趣的是,使用頭盔似乎相當大地取決于是長期使用者還是短期使用者。例如,文獻[18]發現,短期使用者不佩戴頭盔的比例高達94%,而長期使用者的比例為63%。對這一差異的解釋是短期使用者更可能出現臨時出行,因此并未攜帶頭盔。文獻[32]發現,短期使用者在不確定一天中何時會使用公共自行車時則不愿攜帶頭盔。

3.2.4 使用者人口統計特征

公共自行車使用者的人口統計特征是運營者與研究者共同關注的焦點。研究范疇包括性別和人口平均收入結構、種族以及受教育程度。多數研究表明使用者傾向于高平均收入[31,37-38]、高受教育程度[10,25,28]以及從事全日或非全日工作[38]。

文獻[18]研究公共自行車使用者與其他騎行者間的人口統計特征差異。該研究收集同一地區華盛頓系統使用者(包括短期與長期)和常規騎行者的數據。研究發現,公共自行車使用者比常規騎行者女性比例更高,更年輕,更可能不擁有小汽車和自行車;公共自行車使用者的平均家庭收入低于常規騎行者(81 920美元比93 180美元)。有趣的是,研究并未指出華盛頓特區總人口的家庭收入中位數為64 267美元[39]。這表明該地區公共自行車使用者和常規騎行者的收入水平均高于總人口,這很可能是調查偏差導致此種差異。文獻[23]發現,倫敦系統使用者在2010年系統開通時呈現異常富裕的特點。2010—2013年,隨著項目成熟,貧困地區使用者比例由6%增至12%。該研究認為,2013年1月租車費用提高導致大部分貧困地區使用者休閑出行的使用率下降。

公共自行車使用者的種族問題亦在北美和倫敦的一些項目中有所記錄。其結果顯示,公共自行車使用者與總人口間存在一些巨大差異。例如,盡管華盛頓特區非洲裔人口比例已達50%[39],然而華盛頓系統中非洲裔使用者僅為3%,而常規騎行者則為8%[18]。倫敦系統也在人口統計特征上有別于總人口,受訪者中白人比例高達88%[27],相比倫敦地區白人比例為55%[40]。許多公共自行車項目并未完全覆蓋城市居住區,這或許可以解釋公共自行車使用者的人口統計特性偏差。

在自行車擁車情況上,文獻[18]發現華盛頓系統使用者擁有自行車的比例僅為29%,而常規騎行者的比例則為94%。文獻[29]通過滾雪球抽樣法(snowballing sampling)發現,蒙特利爾系統使用者中擁有自行車的群體使用頻率低于沒有自行車的群體。有趣的是,該研究還發現擁有駕照群體比無駕照群體使用公共自行車的概率高1.5倍。

一些研究確定了性別與公共自行車使用間的關系。一位美國評論員指出,北美地區公共自行車并不具有與常規騎行者相同的性別差異水平[41],然而該網絡報道并未為讀者提供數字以便核實。在英國、美國和澳大利亞等常規騎行水平較低的地區,男性出行比例為65%~90%[11];而在荷蘭這種常規騎行水平較高的地區,女性騎行多于男性[42]。因此,在自行車使用水平較低的地區女性參與程度更低不足為奇。例如,倫敦系統注冊使用者中女性出行比例不到20%[23],盡管當考慮臨時使用者時該比例略有提高。有趣的是,以公園為起終點的出行中女性參與比例大幅提高,這很可能表明倫敦女性更加希望回避機動交通線路且偏好娛樂出行目的多于通勤出行。文獻[43]這一較早研究也發現,女性更傾向于無交通干擾的騎行。文獻[28]發現,在澳大利亞公共自行車的年會員中,墨爾本與布里斯班女性比例分別為23%和40%,但并未明確說明導致該差異的原因。盡管如此,布里斯班系統中女性比例高于澳大利亞使用私人自行車的女性比例[44]。愛爾蘭都柏林系統使用者女性比例為22%[45]。對公共自行車短期使用者的研究較少,文獻[18]有關短期出行者的調查發現,華盛頓系統的性別比例基本均等。該研究還對調查方法在計算性別差異上的有效性提出質疑。而該系統的會員調查結論則與攔訪調查大體一致,受訪者中女性比例為55%。

總之,公共自行車使用群體通常在人口特性上傾向于更高受教育程度、更高收入、白人男性。其性別差異確實低于私人自行車騎行者。

4 阻礙因素

由于數據收集難度很大,對影響公共自行車使用障礙的研究極少。如前文所述,公共自行車的長期用戶通常在注冊時需提供電子郵箱地址。在評估與公共自行車無明確聯系的意見時,無法獲取上述資料,這進一步加劇相關研究重視使用者而輕視潛在參與者的現象[7]。盡管如此,仍特別需要研究現狀影響公共自行車使用的障礙,以改善使用情況不佳系統的吸引力,并為未來項目的設計提出建議。以下章節將論述僅有的研究中評估與公共自行車無明確聯系的意見中的重要發現。

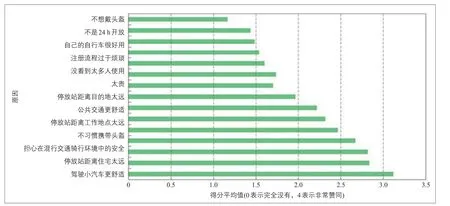

4.1 便捷性與安全性

受到澳大利亞公共自行車系統較低使用水平的激發,一項針對布里斯班與公共自行車無明確聯系的群體的調查,關注其對使用公共自行車障礙的認知(樣本量為60)。圖5給出問題“如果您考慮使用布里斯班系統,下列因素在何種程度阻止您的決定?”的平均得分。有趣的是,在這個非常小的布里斯班非公共自行車使用者樣本中,主要阻礙因素是駕駛小汽車過于便捷。與此相關,受訪者認為的次要因素是停放站距離住宅太遠。這與文獻[23,28-29,31]的研究結論一致,其認為蒙特利爾、倫敦、墨爾本和布里斯班的公共自行車使用者更可能來自距離停放站較近的地點。

混行交通騎行環境也是選擇使用公共自行車的主要障礙,這印證了文獻[32]中布里斯班市民對公共自行車態度的定性研究結論。在近期出版的研究中,文獻[31]表明與公共自行車使用者相比,非公共自行車使用者對缺少自行車基礎設施更為敏感。例如,當展示騎行者在無自行車基礎設施的混合交通環境中騎行的圖片時,非公共自行車使用者感到非常不安全的比例達60%,而公共自行車使用者僅為40%。這與文獻[22]的研究結論一致,那些與周邊自行車基礎設施網絡一體化的停放站更繁忙。

4.2 強制佩戴頭盔法規

佩戴頭盔是公共自行車中頗具爭議的話題[46]。墨爾本與布里斯班的法規強制佩戴頭盔,因此飽受輿論批評[47-48],并被暗示是使用率明顯低于其他城市的原因[5,48-51]。確實,為在提高公共自行車使用水平方面先發制人[52],特拉維夫和墨西哥城均廢除強制佩戴頭盔法規。有趣的是,從圖5所描述的騎行參與度較低的樣本中得出的結果表明,佩戴頭盔并不是影響使用公共自行車的主要障礙。從該話題僅有文獻中提煉出的觀點似乎表明,對不騎行的群體而言,還有其他比強制佩戴頭盔法規更重要的阻礙因素影響其使用公共自行車[31]。而對有規律的騎行者而言,強制佩戴頭盔會對使用公共自行車具有負面影響[7,51,53-54]。這一點可能已由以下自然學實驗(盡管公共自行車運營者并未如此稱謂)所論證,當將可免費使用的頭盔安放在布里斯班系統的自行車后,系統的臨時使用情況有了顯著改善[5],盡管這一階段與票價結構調整時期相重合,但仍能表明在起點自行車上直接裝備頭盔可幫助克服由強制佩戴頭盔法規所引發的阻礙。

圖5 不使用布里斯班系統的原因Fig.5 Reasons for not using Citycycle

在布里斯班系統的消費者滿意度調查中,1/3的消費者表示不愿再次使用[33],而倫敦系統則為11%[27]。當被詢問為什么不會再繳納會費繼續使用時,提及強制佩戴頭盔法規為主要原因的占11%,甚至還有9%認為應廢除該法規[33]。墨爾本系統與布里斯班系統的使用者均表示,受強制佩戴頭盔法規影響而較少使用公共自行車[55]。

布里斯班系統比預期更低的使用情況促使議會委員會提出以下建議[48]:“在2年試驗期內,16歲以上騎行者在公園、步道、共享道路(shared/cycle paths)、自行車道和限速60 km·h-1以下的道路騎行時無須強制佩戴頭盔。”

2014年西雅圖運行Pronto項目,使用者需遵守已有的強制佩戴頭盔法規。根據運營者網站顯示,其在停放站提供免費頭盔。該項目的可行性研究中估算強制佩戴頭盔法規將減少30%的使用[54],但該研究并未指出30%的比例是如何確定的。與自愿佩戴頭盔相關的話題已在3.2.3節進行討論。

4.3 注冊流程

注冊速度與簡易性對是否選擇使用公共自行車產生影響。絕大部分第三代系統允許潛在使用者在現場利用信用卡注冊。在其他情況下,使用者和潛在使用者均認為不能實現即刻注冊是阻礙使用公共自行車的因素[32]。

本節討論布里斯班系統的經驗,該系統是英語國家中為數不多的不提供在停放站自動注冊的第三代系統。

布里斯班議會對公共自行車注冊使用者進行調查[33],通過電子郵件問卷詢問13 495名長期和短期使用者,回收率為11.5%。結果表明1/3使用者不愿再次使用,其復雜的注冊流程是短期使用者不再重復使用的重要原因之一。此外,有54%的本地短期使用者強調復雜的注冊流程需要改進,且其中大部分人認為不會繼續使用。布里斯班系統為公共自行車規劃者提供重要的教訓。使用者與潛在使用者看中公共自行車的自發性[32],決策者應制定政策來保障潛在使用者可能面臨的阻礙最小化。

總之,阻礙公共自行車使用的主要障礙是缺少便捷性、與其他方式的競爭優勢、安全性考慮以及對自發性的妨礙。目前并沒有研究關注大量的非公共自行車使用者,只有解決這一需求才能更好地了解如何使公共自行車對那些尚未將其視為一種切實可行的出行方式的群體更具吸引力。關于阻礙使用公共自行車因素的更詳盡內容,讀者可參閱文獻[17]。

5 評價影響

公共自行車被認為具有一些收益,包括節省出行時間、接駁公共交通、利于健康、減少空氣污染和噪聲污染[10]。除此之外,公共自行車還可能成為城市騎行意象的常態化表現[35]。與公共自行車關聯的收益常會暗示一個假設,即公共自行車可用于替代小汽車出行,盡管并沒有數據能表明這一點[28,56]。本節檢視評價公共自行車影響的文獻,包括對小汽車使用、健康和安全性的影響。

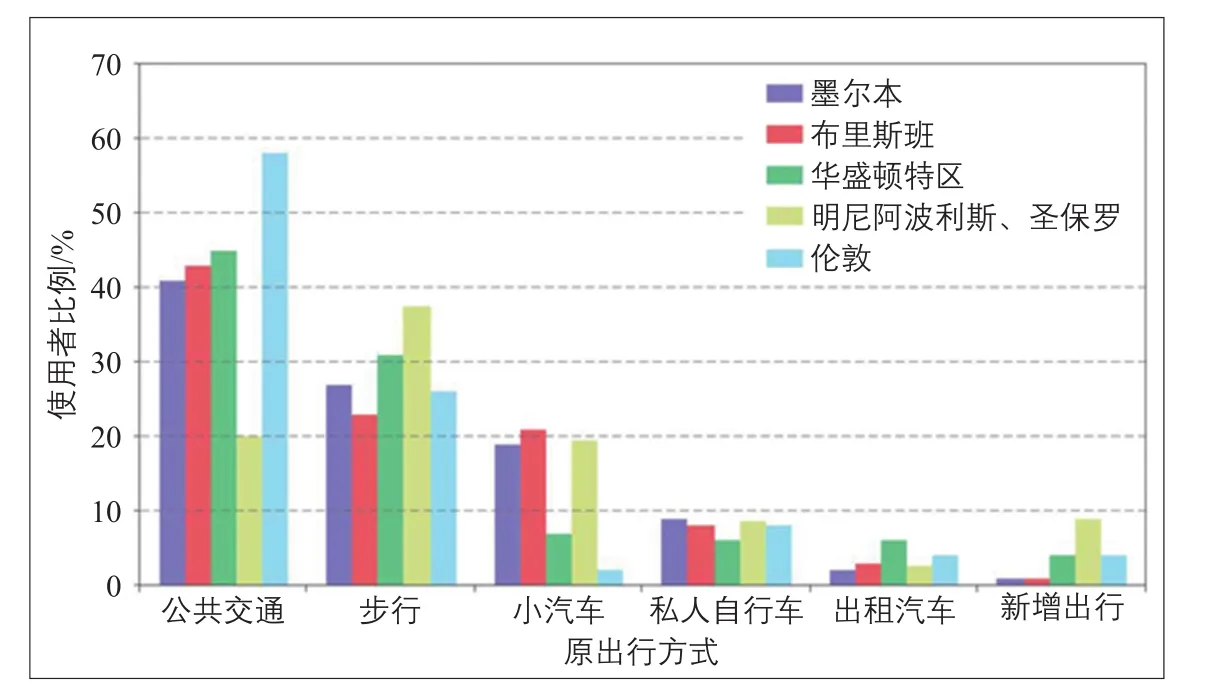

5.1 減少小汽車使用/方式替代從公共自行車方式替代的文獻中可獲取

一致的主題,即其大部分出行是替代之前的步行與公共交通方式[31]。文獻[57]研究上海市公共自行車系統,發現其主要替代的是步行與公共交通。可獲取數據的選定城市公共自行車的出行方式替代比例見圖6。

在多個城市公共自行車對小汽車使用影響的分析中,文獻[17]計算公共自行車對車公里改變的整體影響。該計算包括用于公共自行車調度與維修所用卡車行駛的距離,其結果表明圖6選定城市除倫敦外,公共自行車均可減少小汽車的使用,這是由于倫敦較低的小汽車使用替代率(2%)和公共自行車調度的長出行距離。

減少小汽車使用是公共自行車運營者所確定的關鍵目標,政府和研究者需在定量評估其對小汽車使用的影響上投入更多經歷,并考慮以何種手段推動這一出行方式轉移。

5.2 健康

一些研究試圖量化公共自行車對健康的影響,研究關注單一結果變量,如身體活動水平的改變,還有一些研究則試圖獲取更大范圍的結果。關于公共自行車對健康的影響最綜合的檢視當屬文獻[38]對倫敦系統的研究。該研究關注身體活動、碰撞事故和遭受空氣污染三類問題,利用出行數據將公共自行車對健康的影響建模,并與系統運行前的場景進行對比。研究發現身體活動在總人口層面增長較大,其收益因性別與年齡而不同,男性主要收益來源于缺血性心臟病的減少,女性則以降低憂郁情緒為主。

關于碰撞事故,研究結果表明,公共自行車所帶來的收益超過危害,盡管這一效果在各年齡或性別組中并不統一。有趣的是,研究發現如果使用者年齡較高將獲得更多收益,因為年長者所剩健康年限更少。相反地,年輕人出現事故則會損失更大,因為其有更多的健康年限。然而值得注意的是,年長者很少有可能與年輕人一樣從事故中完全恢復,這意味著年長者更加脆弱[60]。中央倫敦區的自行車碰撞風險研究表明,公共自行車對女性健康有負面影響,因為倫敦女性騎行者致死率更高。

圖6 選定城市公共自行車的出行方式替代Fig.6 Mode substitution in selected cities

圖7 實施與未實施公共自行車項目的城市(全類型)受傷情況對比Fig.7 Injuries(all types)bikeshare cities and non-bikeshare cities(control)

關于空氣污染,研究發現自行車路徑通常具有略低的空氣污染(PM2.5)水平,高通風率意味著平衡,因此公共自行車對遭受空氣污染的影響甚微[38]。總之,研究者推論最大的健康收益是更多的中老年人使用公共自行車。

文獻[61]在蒙特利爾BIXI系統實施前后對2 500個用戶進行電話調查,以確定潛在的出行方式轉移和健康收益;盡管影響并不大,仍推斷出公共自行車與轉移至更積極的交通方式存在關聯。

文獻[62]是第一篇分析多個城市中公共自行車對身體活動影響的文章,評估公共自行車對墨爾本、布里斯班、華盛頓、倫敦和明尼阿波利斯/圣保羅這些城市身體活動的改變。結果表明,平均60%的公共自行車出行取代了久坐模式(sedentary modes),但當替代步行時,身體活動結果卻是凈減少。總之,公共自行車對身體活動有正面影響,2012年在倫敦額外產生了7 400萬min身體活動,而明尼阿波利斯為1 400萬min[62]。

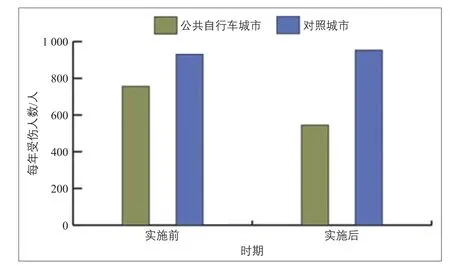

5.3 道路交通傷害

缺乏安全感通常被認為是澳大利亞[63]、英國[64]與美國[65]自行車使用的主要問題。隨著對公共自行車安全問題的關注逐漸增加,出現了一些橫跨學術與主流媒體間并無定論的爭論,其中一部分由《美國公共健康期刊》(American Journal of Public Health)中的文獻[66]所引發。文獻[66]分析了5個實施公共自行車項目的城市和5個未實施的城市中,公共自行車項目實施前24個月至實施后12個月的醫院交通傷害數據。將未實施公共自行車城市36個月的傷害數據作為對照組。研究雖然發現但并未總結的一個結果是,實施公共自行車城市的醫院交通傷害記錄在實施后令人吃驚地減少了。圖7根據文獻[66]的數據描述公共自行車城市傷害數量的減少和對照城市傷害數量的輕微增加。

文獻[66]得出的結論支持公共自行車運營者提供頭盔,即使頭部傷害數量明顯下降,該觀點受到學者批評[67-68]。當考慮實施公共自行車后總騎行量的增長,該研究所公布的數據極為顯著。這與文獻[69]所指出的大群體安全性現象(safety in numbers phenomenon)一致,即自行車騎行數量的增加并未導致傷害數量按比例增加。

文獻[55]首次對公共自行車安全的暴露因素進行研究,其對2013年美國、歐洲和澳大利亞不同城市公布的公共自行車傷害數量和出行距離進行評估。結果表明,平均每百萬千米出行有1.9個輕微傷害和0.3個嚴重傷害。在8個研究城市里,只有倫敦在2013年有一起死亡,故無法可靠地計算系統死亡率。當對比整個騎行風險水平時,公共自行車似乎更為安全。作者指出,在未獲得權威解釋前存在幾種可能因素:1)公共自行車的速度低于常規騎行;2)(在美國、英國和澳大利亞)大部分自行車車體更為直挺,便于騎行者觀察和被識別;3)布里斯班的研究表明,公共自行車使用者認為自身比常規騎行者更容易獲得機動車駕駛人的關注[55]。文獻[70]確實提到,機動車駕駛人會依據騎行者裝束的差異做出不同反應。文獻[61]的結論則與上述研究相反,蒙特利爾系統在實施兩年內的碰撞事故及碰撞威脅并不具有顯著的統計學差異,由于缺乏對樣本規模的控制力,故文章在結論中提出警示。

總之,盡管在關注公共自行車使用者安全性時,嚴重傷害和致死率遠低于許多預測值[38,55],并且有證據表明公共自行車甚至比私人自行車在騎行上更安全,但仍需對導致此種效果的機理展開進一步精確研究。

6 自行車調度

調度指公共自行車運營者在網絡中移動自行車,以保持停放站間自行車數量的合理分布[7]。由城市某一區域出發或到達的公共自行車潮汐流導致需要對自行車進行調度,例如早高峰時間居住區至商業區。此時一些停放站完全飽和,而其他停放站則完全空置,這種情況將削減系統可靠性并降低用戶滿意度[27],于是運營者不得不人工再分布自行車而帶來顯著支出[17]。這對緊密相關的問題激發利用有效方法改善自行車再分布的研究。文獻[49]記錄不同城市公共自行車系統停放站空置與飽和的比例,為避免停放站分布不平衡問題提供分析基礎。再分布已成為公共自行車研究中迅速發展的分支課題。一些文獻研究影響停放站活動水平高低的因素,發現如預期一樣天氣與是否有餐廳對停放站活動產生影響[22]。文獻[71]也指出天氣與停放站活動的關系;與具有通勤需求的會員使用者相比,惡劣天氣更可能影響臨時使用者。文獻[72-73]則研究停放站活動的地形學影響。文獻[9]建議通過改變價格來實現平衡目標可能會逐漸成為解決自行車分配問題的一種選擇。

文獻[74]利用復雜數學建模研究通過激勵措施鼓勵使用者自發再分布自行車的效果,但缺乏實際數據且忽略了自行車停放的影響因素(如密度)降低了研究的可靠性。文獻[15]利用倫敦公共自行車歷史數據對使用卡車進行調度建模,并引入價格激勵機制來緩解自行車失衡。結果表明,價格激勵在周末可能有效,而工作日則需由運營者與使用者共同配合以保持適當的服務水平。

對以上研究的簡要介紹已經印證了公共自行車調度是一個迅速發展的研究領域,需關注解決使用者不便捷性與高額運營費用這一對密切相關的問題,當系統不平衡時兩者都會出現。接下來的研究挑戰是利用適當的數學建模技術整合使用者意愿與行為數據來測試解決方案的效果,當然最好與公共自行車運營者合作。文獻[75]從行為經濟學的新視角發現加強使用者再分布車輛的激勵機制有可能解決典型潮汐流問題。

7 未來方向

實施公共自行車項目的城市逐漸增多并保持快速增長勢頭,伴隨技術進步,公共自行車已成為一種交通方式選擇,其未來發展方向也逐漸顯現。本節簡明闡述公共自行車未來可能的發展方向以及新興的研究重點。

7.1 GPS與無停放站系統

伴隨GPS價格降低,很可能在不久的將來,在整個公共自行車系統上安裝GPS設備的收益將超過運營者的支出。哥本哈根2014年實施的全新公共自行車項目,已經安裝車載GPS并配備車載平板電腦與無線網熱點功能。文獻[9]認為使用GPS將減少物理停放站。目前至少有一個美國運營者(Social Bicycles)將太陽能GPS安裝在車體上替代停放站。除了明顯的安全效益,GPS可以協助運營者通過所提供的地理圍欄(geo-fence),來探測何時車輛離開指定區域。運營者也可以利用GPS的全車實時跟蹤信息解決自行車調度這一挑戰性問題。而使用者也可從強化的實時信息中獲益,例如自行車使用情況。GPS收集的自動數據將為數據分析提供新機遇,不僅可幫助運營者理解系統如何使用,還有利于更廣泛的交通規劃領域。公共開放的GeoJSON數據文件可協助政府規劃并評價自行車路線的使用情況與效率。這些地理數據集還將協助僅利用停放站起終點數據的非GPS①公共自行車系統[19,76]。

7.2 電動自行車

前文提到的公共自行車與電動自行車性能、可支付性與使用性的快速發展相似。近年一些運行公共自行車項目的城市開始提供電動助力的公共自行車②。這些城市包括歐洲首都哥本哈根(初始250輛,規劃2015年中期1 860輛,Mulligan私人通信2014年GoBike Numbers)、馬德里1 560輛[77]及少數意大利小型城市(Meddin私人通信2014年10月13日E-bikes and Bikeshare)。現狀在意大利有超過14個電動公共自行車系統,德國斯圖加特有1個,日本至少2個(Meddin私人通信2014年10月13日E-bikes and Bikeshare)。巴塞羅那和米蘭均規劃2015年內引入電動公共自行車作為現狀系統的一部分(Meddin私人通信2014年10月10日E-bikes and Bikeshare)。基于大學的電動公共自行車項目已在北美地區進行試驗[78]。

電動公共自行車有可能提高公共自行車的吸引力,尤其對那些之前未將其視為一種出行選擇的群體。自行車交通阻礙包括更長的出行距離,克服地形、戶外溫度過高以及其他與物理使用有關的因素[79]。此外,許多公共自行車城市正經歷著與城市地形相關聯的自行車再平衡問題。最典型的是騎行下坡后不愿意將車返還到更高海拔的停放站[73]。電動自行車有助于減少這種流量不均衡問題。在可能出現再分布問題的假設下,一些城市(如布里斯班)避免在丘陵地貌的郊區布置停放站。電動公共自行車可以幫助使用者與運營者,尤其適用于丘陵地貌、高溫天氣或分散形態城市。

7.3 未來研究重點

基于上述研究,本文提出公共自行車的一些研究重點。需要開發更有效的方法解決自行車調度問題,對研究者而言將面臨復雜分析的挑戰。現代公共自行車系統所獲取的數據可為研究者著手應對上述挑戰提供平臺。這項工作仍處于萌芽期,需要更好地利用行為經濟學原理,激勵使用者協助自行車再平衡,降低運營者調度需求。

當前仍缺乏對大量非公共自行車使用者特性的研究,這類研究對公共自行車使用者的增長至關重要,特別是未充分利用的系統。駕駛人對公共自行車使用者的反應是另一個研究較少的領域,但早期研究表明駕駛人對常規騎行者和公共自行車使用者反應不同,仍需要應用量化方法(如使用超聲波測量超車距離)以更好地理解駕駛人在面對公共自行車使用者時其意識與行為是否有改變,若確實如此,需進一步解釋原因。此類研究對道路安全有重要意義。研究者還需開發標準的合理工具來衡量公共自行車對氣候變化、擁堵、空氣質量、噪聲、健康和節省時間的影響。目前尚未確立可對比的方法來量化這些未經證實的益處。如本文所述,中國具有最大規模的公共自行車,但目前的研究活動無法反映這些。需要增加對其的關注,其龐大的規模將為中國及全世界公共自行車帶來重要啟示。最后,需要建立一個由政府、大學和公共自行車行業支持的國際公共自行車研究與數據中心,該中心將幫助協調不同研究,以改善研究結果與交通成果。

8 結語

幾乎沒有人預測到公共自行車的快速發展。本文快速檢視與公共自行車相關的一系列問題,包括使用者意愿與人口統計特征、使用率和地理空間可視化、安全性、調度與技術創新。

通過對近期文獻的綜述,本文闡述三方面關鍵主題。1)公共自行車使用者的人口統計特征有別于總人口。至少在美國與倫敦,使用者更可能是白人、男性,具有更高的平均收入與更高的受教育程度,且很可能在中心城區生活工作,處于或接近公共自行車的覆蓋范圍。2)文獻一致發現,便捷性是激勵公共自行車使用者注冊的主要因素,并驗證了文獻[80]在研究電動自行車擁車情況時提出的認知有用性(perceived usefulness)概念。這一發現可用于評價現狀及規劃公共自行車項目,并確保公共自行車系統的價值定位與其他交通方式具有競爭性,進而增加使用量。3)公共自行車在替代機動車出行上的表現小于期望,未來需努力將之前由小汽車完成的出行轉換到公共自行車上,進而支撐公共自行車的潛在效益。

近兩年公共自行車文獻的發展迅猛,本文無法覆蓋所有論文與話題。一些重要的話題仍被省略,例如公共自行車與公共交通一體化,不同的商業模式(廣告、贊助對納稅人資助),大數據分析和地理空間可視化。

公開聲明:作者承諾無潛在利益沖突。

注釋

①這些車輛在停放站存取時通常使用鐳射ID卡標簽進行記錄。

②電動助力僅在踩踏板時提供,并在達到指定速度后切斷,通常不超過25 km·h-1。

[1]Meddin R,DeMaio P.The Bike-sharing World Map[EB/OL].2015[2014-01-26].http://www.bikesharingworld.com.

[2]Davis L S.Rolling Along the Last Mile:Bikesharing ProgramsBlossom Nationwide[J].Planning,2014,80(5):10-16.

[3]Demaio P.Bike-sharing:History,Impacts,Models of Provision&Future[J].Journal of Public Transportation,2009,12(4):41-56.

[4]Shaheen S,Guzman S,Zhang H.Bikesharing in Europe,the Americas,and Asia:Past,Present,and Future[J].Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board,2010,2143:159-167.

[5]Fishman E,Washington S,Haworth N.Bike Share:A Synthesis of the Literature[J].Transport Reviews,2013,33(2):148-165.

[6]Fishman E,Brennan T.Oil Vulnerability in Melbourne[R].Melbourne:Institute of Sensible Transport,2010.

[7]Fishman E.Bikeshare:Barriers,Facilitators and Impactson CarUse[D].Brisbane:Queensland University of Technology,2014.

[8]Handy S,van Wee B,Kroesen M.Promoting Cycling for Transport:Research Needs and Challenges[J].Transport Reviews,2014,34(1):4-24.

[9]Parkes S D,Marsden G,Shaheen S A,Cohen A P.Understanding the Diffusion of Public Bikesharing Systems:Evidence from Europe and North America[J].Journal of Transport Geography,2013,31(7):94-103.

[10]Shaheen S,Cohen A P,Martin E W.Public Bikesharing in North America:Early Operator Understanding and Emerging Trends[J].Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board,2013,1568(2387):83-92.

[11]Pucher J E,Buehler R E.City Cycling[M].Cambridge:MIT Press,2012.

[12]Shaheen S,Guzman S.Worldwide Bikesharing[J].Access,2011,39:22-27.

[13]Meddin R.Bikeshare Cities 1998-2013[R].Dataset provided to author,2014.

[14]O'Brien O.Bicycle Sharing Systems:Global Trends in Size[R].London:University of College London,CASA,Centre for Advanced SpatialAnalysis,2014.

[15]Pfrommer J,Warrington J,Schildbach G,Morari M.Dynamic Vehicle Redistribution and Online Price Incentives in Shared Mobility Systems[J].IntelligentTransportation Systems IEEE Transactions on,2013,15(4):1567-1578.

[16]Ahmed F,Rose G,Jacob C.Impact of Weather on Commuter Cyclist Behaviour and Implications for Climate Change Adaptation[C/OL]//Canberra:ATRF,Australasian Transport Research Forum,2010[2014-01-26].http://atrf.info/papers/2010/2010_Ahmed_Rose_Jacob.pdf.

[17]Fishman E,Washington S,Haworth N.Bike Share's Impact on Car Use:Evidence from the United States,Great Britain,and Australia[J].Transportation Research Part D:Transport&Environment,2014,31:13-20.

[18]Buck D,Buehler R,Happ P,Rawls B,Chung P,Borecki N.Are Bikeshare Users Different from Regular Cyclists?[J].Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board,2013,2387:112-119.

[19]Zaltz Austwick M,O'Brien O,Strano E,Viana M.The Structure of Spatial Networks and Communities in Bicycle Sharing Systems[J].PLoS ONE,2013,8(9):e74685.

[20]Corcoran J,Li T B.Spatial Analytical Approaches in Public Bicycle Sharing Programs[J].Journal of Transport Geography,2014,41:268-271.

[21]Corcoran J,Li T B,Rohde D,Charles-Edwards E,Mateo-Babiano D.Spatio-Temporal Patterns of a Public Bicycle Sharing Program:The Effect of Weather and Calendar Events[J].Journal of Transport Geography,2014,41:295-305.

[22]Faghih-Imani A,Eluru N,EI-Geneidy A M,Rabbat M,Haq U.How Land-Use and Urban Form Impact Bicycle Flows:Evidence from the Bicycle-Sharing System(BIXI)in Montreal[J].Journal of Transport Geography,2014,41:306-314.

[23]Goodman A,Cheshire J.Inequalities in the London Bicycle Sharing System Revisited:Impacts of Extending the Scheme to Poorer Areas but Then Doubling Prices[J].Journal of Transport Geography,2014,41:272-279.

[24]Vogel M,Hamon R,Lozenguez G,Merchez L,Abry P,Barnier J,Borgnat P,Flandrin P,Mallon I,Robardet C.From Bicycle Sharing System Movements to Users:A Typology of Vélo'v Cyclists in Lyon Based on LargescaleBehaviouralDataset[J].Journalof Transport Geography,2014,41:280-291.

[25]LDA Consulting.2013 Capital Bikeshare Member Survey Report[R].Washington DC:Capital Bikeshare,2013.

[26]LDA Consulting.2012 Capital Bikeshare Member Survey Report[R].Washington DC:Capital Bikeshare,2012.

[27]Transport for London.Barclays Cycle Hire Customer Satisfaction and Usage Survey:Members Only[R].London:TfL,2014.

[28]Fishman E,Washington S,Haworth N,Mazzei A.Barriers to Bikesharing:An Analysis from Melbourne and Brisbane[J].Journal of Transport Geography,2014,41:325-337.

[29]Bachand-Marleau J,Lee B H Y,EI-Geneidy A M.Better Understanding of Factors Influencing Likelihood of Using Shared Bicycle Systems and Frequency of Use[J].Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board,2012,2314:66-71.

[30]Ogilvie D,Goodman A.Inequities in Usage of a Public Bicycle Sharing Scheme:Socio-Demographic Predictors of Uptake and Usage of the London(UK)Cycle Hire Scheme[J].Preventive Medicine,2012,66(1):A13-A14.

[31]Fishman E,Washington S,Haworth N,Watson A.Factors in Influencing Bike Share Membership:Analysis of Melbourne and Brisbane[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2015,71:17-30.

[32]Fishman E,Washington S,Haworth N.Barriersand FacilitatorstoPublicBicycle Scheme Use:A Qualitative Approach[J].Transportation Research Part F:Traffic Psychology and Behaviour,2012,15(6):686-698.

[33]Roy Morgan Research.Brisbane City Council City cycle Customer Satisfaction Research[R].Brisbane:Brisbane City Council,2013.

[34]Fischer C M,Sanchez C E,Pittman M,Milzman D,Volz K A,Huang H,Sanchez L D.Prevalence of Bicycle Helmet Use by Users of Public Bikeshare Programs[J].Annals of Emergency Medicine,2012,60(2):228-231.

[35]Goodman A,Green J,Woodcock J.The Role of Bicycle Sharing Systems in Normalising the Image of Cycling:An Observational Study of London Cyclists[J].Journal of Transport&Health,2014,1(1):5-8.

[36]Basch C H,Zagnit E A,Rajan S,Ethan D,Basch C E.Helmet Use among Cyclists in New York City[J].Journal of Community Health,2014,39(5):956-958.

[37]Lewis T.Has London's Cycle Hire Scheme Been a Captial Idea?[EB/OL].2011[2015-03-18].http://www.guardian.co.uk/uk/bikeblog/2011/jul/10/boris-bikes-hire-schemelondon.

[38]Woodcock J,Tainio M,Cheshire J,O'Brien O,Goodman A.Health Effects of the London Bicycle Sharing System:Health Impact Modelling Study[J].British Medical Journal,2014,348(7):118.

[39]United States Census Bureau.State and County Quick Facts[EB/OL].2013[2015-03-18].http://quickfacts.census.gov/qfd/states/11000.html.

[40]Office of National Statistics.National Statistics[EB/OL].2014[2015-03-18].http://www.gov.uk/government/statistics/announcements.

[41]Goodyear S.Bike-Share is Key to Closing theCyclingGenderGap[EB/OL].2013[2015-03-18].http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/08/bike-share-may-beone-key-closingcycling-gender-gap/6580.

[42]Harms L,Bertolini L,Brommelstroet M.Social and Spatial Differentiation of Bicycle UsePatternsin theNetherlands[C]//The 13th World Conference on Transport Research,Rio de Janeiro,July15-18,2013:Transport Economics and Finance.

[43]Johnson M,Charlton J,Oxley J.The Application of a Naturalistic Driving Method to Investigate On-road Cyclist Behaviour:A Feasibility Study[J].Road&Transport Research:A Journal of Australian and New Zealand Search and Practice,2010,19(2):32-41.

[44]Pucher J,Greaves S,Garrard J.Cycling Down Under:A Comparative Analysis of Bicycling Trends and Policies in Sydney and Melbourne[J].Journal of Transport Geography,2010,19(2):332-345.

[45]Murphy E,Usher J.The Role of Bicycle-Sharing in the City:Analysis of the Irish Experience[J].International Journal of Sustainable Transportation,2015,9(2):116-125.

[46]Basch C H,Ethan D,Rajan S,Samayoa-Kozlowsky S,Basch C E.Helmet Use among Users of the Citi Bike Bicycle-sharing Program:A Pilot Study in New York City[J].Journal of Community Health,2013,39(3):503-507.

[47]Fishman E.Fixing Australian Bike Share Goes Beyond Helmet Laws[EB/OL].2012[2015-03-18].http://theconversation.edu.au/fixing-australian-bike-share-goes-beyondhelmet-laws-10229.

[48]Queensland Parliamentary Committee.A New Direction for Cycling in Queensland[EB/OL].2013[2015-03-18].http://www.parliament.qld.gov.au/documents/tableOffice/TabledPapers/2013/5413T4163.pdf.

[49]O'Brien O,Cheshire J,Batty M.Mining Bicycle Sharing Data for Generating Insights into Sustainable Transport Systems[J].Journal of Transport Geography,2014,34(219):262-273.

[50]Rissel C.Have Helmet Laws Put the Skis on Australia's Bike Share Scheme?[EB/OL].2011[2015-03-18].http://theconversation.com/have-helmet-laws-put-the-skids-on-australias-bike-share-scheme-2703.

[51]Traffix Group.Evaluation of Melbourne Bike Share[R].Melbourne:Traffix Group for VicRoads,2012.

[52]Flegenheimer M.Bike-share System for New York is Built with Ideas from around the World[EB/OL].2013[2015-03-18].http://www.nytimes.com/2013/05/22/nyregion/abike-sharesystem-for-new-york-built-fromideas-around-the-world.html?_r=1.

[53]Alta Bike Share.Melbourne Bike Share Survey[R].Melbourne:Alta Bilce Share,2011.

[54]Alta Planning+Design.King County Bike Share Business Plan[EB/OL].2012[2015-03-18].http://pugetsoundbikeshare.org/wpcontent/uploads/2012/07/KCBS_Business_Plan_FINAL.pdf.

[55]Fishman E,Schepers J P.Global Bike Share:What the Data Tells Us About Safety[C/OL]//International Cycling Safety Conference,Lindholmen Science Park,Goteborg,November 18-19,2014[2015-03-18].http://trid.trb.org/view.aspx?id=1343719.

[56]Midgley P.Bicycle-sharing Schemes:Enhancing Sustainable Mobility in Urban Areas[R].New York:United Nations,2011.

[57]Zhu W,Pang Y,Wang D,Timmerman H.Travel Behavior Change after the Introduction of Public Bicycle Systems:Case Study in Minhang District,Shanghai[C/OL]//The 92nd Transportation Research Board Annual Meeting,Washington MarriottWardman Park,Omni Shoreham,and Washington Hilton hotels,Washington DC,January 13-17,2013[2015-03-18].http://trid.trb.org/view.aspx?id=1240650.

[58]Nice Ride Minnesota.Nice Ride Minnesota Survey[EB/OL].2010[2015-03-18].http://appv3.sgizmo.com/reportsview/?key=102593-416326-6d13ea0276ea0822c9f59f4411b6c779.

[59]Transport for London.Bayclays Cycle Hire Customer Satisfaction and Usage:Wave 2[R].London:TfL,2011.

[60]Li G,Braver E R,Chen L H.Fragility Versus Excessive Crash Involvement as Determi-nants of High Death Rates Per Vehicle-mile of Travel among Older Drivers[J].Accident Analysis and Prevention,2003,35(2):227-235.

[61]Fuller D,Gauvin L,Morency P,Kestens Y,Drouin L.The Impact of Implementing a Public Bicycle Share Program on the Likelihood of Collisions and Near Misses in Montreal,Canada[J].Preventive Medicine,2013,57(6):920-924.

[62]Fishman E,Washington S,Haworth N.Bike Share's Impact on Activity Travel:Evidence from the United States,Great Britain,and Australia[J].Journal of Transport&Health,2015,2(2):135-142.

[63]Fishman E,Washington S,Haworth N.Understanding the Fear of Bicycle Riding in Australia[J].Journal of Australasian College of Road Safety,2012,23(3):19-27.

[64]Horton D,Rosen P,Cox P.Cycling and Society[M].Farnham:Ashgate,2007.

[65]Gardner G.The Trends that Are Shaping Our Future[M].New York:W W Norton,2002.

[66]Graves J M,Pless B,Moore L,Nathens A B,Hunte G,Rivara F P.Public Bicycle Share Programs and Head Injuries[J].American Journal of Public Health,2014,104(8):e106-e111.

[67]Teschke K,Winters M.Letter to Editor[EB/OL].2014[2015-03-18].http://cyclingincities-spph.sites.olt.ubc.ca/files/2014/06/Graves-AJPH-as-submitted.pdf.

[68]Woodcock J,Goodman A.Hard Evidence:Do Bikeshare Schemes Lead to More Head Injuriesamong Cyclists?[EB/OL].2014[2015-03-18].http://theconversation.com/hard-evidence-do-bikeshare-schemes-leadtomore-head-injuries-among-cyclists-30135.

[69]Elvik R.The Non-linearity of Risk and the Promotion of Environmentally Sustainable Transport[J].Accident Analysis&Prevention,2009,41(4):849-855.

[70]Walker I,Garrard I,Jowitt F.The Influence of a Bicycle Commuter's Appearance on Drivers'Overtaking Proximities:An Onroad Test of Bicyclist Stereotypes,High-Visibility Clothing and Safety Aids in the United Kingdom[J].Accident Analysis&Prevention,2014,64:69-77.

[71]Rudloff C,Lackner B.Modeling Demand for Bikesharing System:Neighboring Station as Source for Demand and Reason for Structural Breaks[C/OL]//The 92nd Transportation Research Board Annual Meeting,Washington Marriott Wardman Park,Omni Shoreham,and Washington Hilton hotels,Washington DC,January 13-17,2013[2015-03-18].http://trid.trb.org/view.aspx?id=1287439.

[72]Frade I,Ribeiro A.Bicycle Sharing Systems Demand[J].Procedia of Social and Behavioral Sciences,2014,111:518-527.

[73]Jurdak R.The Impact of Cost and Network Topology on Urban Mobility:A Study of Public Bicycle Usage in 2 U.S.Cities[J].PLos One,2013,8(11):e79396.

[74]Fricker C,Gase N.Incentives and Redistribution in Homogeneous Bike-sharing Systems with Stations of Finite Capacity[J/OL].EURO Journal of Transportation and Logistics,2014:1-31.http://www.researchgate.net/publication/51978646_Incentives_and_Redistribution_in_Homogeneous_Bike-Sharing_Systems_with_Stations_of_Finite_Capacity.

[75]Thaler R H,Sunstein C R.Nudge:Improving Decisions about Health,Wealth,and Happiness[M].Cambridge:Yale University Press,2008.

[76]Beecham R,Wood J.Characterising Gorup-Cycling Journeys Using Interactive Graphic[J].Transportation Research Part C:Emerging Technologies,2014,47(2):194-206.

[77]BiciMAD.What is BiciMAD[EB/OL].2014[2015-03-18].http://www.bicimad.com/que.html.

[78]Langford B C,Cherry C,Yoon T,Worley S,Smith D.North America's First E-Bikeshare[J].Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board,2013,2387:120-128.

[79]Heinen E,vanWee B,Maat K.Commuting by Bicycle:An Overview of the Literature[J].Transport Reviews,2010,30(1):59-96.

[80]Wolf A,Seebauer S.Technology Adoption of Electric Bicycles:A Survey among Early Adopters[J].Transportation Research Part A:Policy and Practice,2014,69:196-211.