春已至,“奶寒流”卻來襲

“咋弄呀,這奶比礦泉水都便宜了!”京郊,延慶縣大柏老村的一位奶農(nóng)拎著兩桶剛被退回的牛奶,扔下這句話。2015年1月,這個“京郊第一奶牛村”幾乎家家戶戶都開始倒奶、賣牛。

不僅是北京,河北、山東、河南、廣東等地均出現(xiàn)了倒奶事件。2014年4月起,國內(nèi)生鮮奶價格開始下跌,一路從春天跌到冬天,奶農(nóng)們扛不住了。

就在2014年年初,奶價還居高不下,以至于出現(xiàn)奶荒。沒想到幾個月間形勢陡然生變。

最后一頭奶牛

大柏老村,距北京市中心約90公里,被譽(yù)為“京郊奶牛第一村”。

這里20世紀(jì)70年代開始家家戶戶養(yǎng)奶牛。十年前的鼎盛時期,還熱熱鬧鬧地舉辦過奶牛選美比賽,從八千多頭奶牛中,選出“高產(chǎn)奶牛皇后”“優(yōu)質(zhì)奶牛皇后”和“美麗奶牛皇后”。

但現(xiàn)在,往常晨昏都擠滿奶牛隊伍的鄉(xiāng)村小徑上,只有三三兩兩的土狗,耷拉著腦袋。

1月14日上午,北京周邊下起了今年第一場雪,王大姐倚在自家大門邊,跟幾個農(nóng)婦嘮嗑。她已經(jīng)一個多月沒什么事做了,家里的七八十頭牛,都在一年內(nèi)陸續(xù)賣光了,她也結(jié)束了過去十幾年里每天早上4點(diǎn)起床喂牛的生活。

她家有四排牛圈,如今只剩下最后一頭牛,它懷著孕,王大姐終究沒舍得賣。

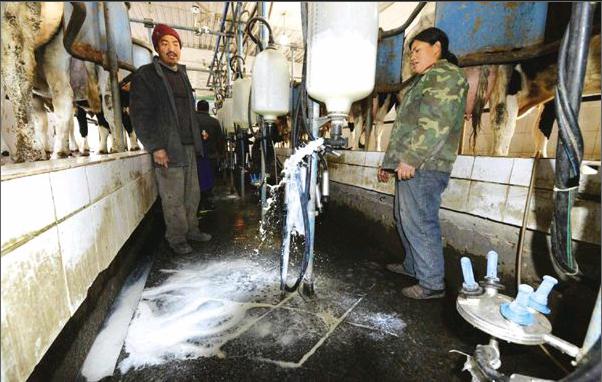

和全國大多數(shù)奶源地一樣,這里早就告別了手工擠奶的時代。村里有奶站,奶農(nóng)把牛牽去,排著隊統(tǒng)一沖洗,再機(jī)械擠奶。最后奶站統(tǒng)一結(jié)賬,鮮奶裝罐,等企業(yè)來拉。

從2014年冬天開始,奶價跳水,企業(yè)收奶的價格更低了,而且由于進(jìn)口涌入、奶企自建的奶源擴(kuò)張,向奶農(nóng)們收的量也減少了。

企業(yè)不收的牛奶,就退給奶農(nóng)。他們不得不把奶裝到各種能找到的桶里,自家喝、送人、喂牛喂豬,直至倒在田間、河流、下水道里。

在一戶仍養(yǎng)著十幾頭牛的農(nóng)家,連門口豎著的破銅爛鐵里都塞著三大瓶牛奶,白花花的從銹色里透出光來。

“現(xiàn)在是養(yǎng)著不賺錢,賣了也賠錢。”王大姐說,“明年干點(diǎn)兒別的得了。”

在大柏老村,大多數(shù)人都像王大姐這樣放棄了,只有少數(shù)幾家,還抱著賭一把的念頭,墊錢養(yǎng)牛,看看價格還能不能上來。

從“奶荒”到“奶剩”

上一輪奶價下跌時,有些挺過來的奶農(nóng)們就嘗到了甜頭。

農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,在2008年三聚氰胺事件國內(nèi)奶業(yè)集體“受傷”后,2009年生鮮乳價格一度陷入2.5元/公斤的低谷,之后需求觸底反彈,供給沒有跟上,再加上政府一路補(bǔ)貼,價格開始上行。

進(jìn)口奶粉受限加速推高了奶價。2013年8月,新西蘭的恒天然公司爆出肉毒桿菌事件(后被證明是烏龍事件)后,中國曾全面禁止進(jìn)口新西蘭奶粉。同月,國家發(fā)改委向合生元等六家進(jìn)口奶粉企業(yè)開出約6.7億元天價罰單。

兩道對進(jìn)口牛奶的閘門拉下后,國內(nèi)奶價都保持著20%的同比高速增長,在2014年春天迎來了4.2元/公斤的最高峰。

“奶荒”隨之而來。當(dāng)時,全國各地超市不僅出現(xiàn)了液態(tài)奶價格上漲的情況,甚至蒙牛、伊利等品牌的袋裝奶也開始缺貨。

供不應(yīng)求的市場中,有些奶農(nóng)比企業(yè)更“牛”。曾跟國內(nèi)奶農(nóng)打交道多年的圣元國際董事長張亮說,國內(nèi)農(nóng)戶契約精神不足,“市場一好,奶農(nóng)坐地要錢,說不給你就不給你。你看他現(xiàn)在叫苦,奶緊的時候求著他賣,他也不給你啊。”

奶荒的出現(xiàn),使得國內(nèi)企業(yè)大量囤奶,進(jìn)口限制逐步取消的國外市場也盯準(zhǔn)了中國的高價市場大量涌入,供求關(guān)系再次逆轉(zhuǎn)。

2014年4月后,奶價從高位上被拉下來,一路下行,直到11月,同比增幅出現(xiàn)負(fù)值,奶農(nóng)們的冬天來了。

在倒奶頻發(fā)的2015年1月,國內(nèi)生鮮奶價格跌到了3.7元/公斤,同比下降12%。

王大姐說,現(xiàn)在奶農(nóng)們能拿到的奶價已經(jīng)跌到了2.6元/公斤,甚至這個價格都沒人收了。但無論價格多少,作為奶牛養(yǎng)殖散戶,王大姐們都只能是接受。她們沒有辦法預(yù)判價格走勢,更無法提前調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模。

結(jié)構(gòu)變了

這一輪倒奶事件發(fā)生之前,奶農(nóng)們也算是賺到了錢。資深奶業(yè)專家陳渝曾深入基層多年,他估計市場好的時候,一頭牛每年掙一萬元很正常。

以前,王大姐是每天開著自家的小汽車,往返于大柏老村和她位于延慶縣城的家。但這幾年,像她這樣的奶牛養(yǎng)殖散戶越來越少。

攤開中國地圖,內(nèi)蒙古、黑龍江、河南、山東和京津冀,這7省份奶源集中地占據(jù)了2013年全國牛奶產(chǎn)量的71%,但養(yǎng)牛的場(戶)數(shù)多達(dá)79萬個,非常分散。

大柏老村統(tǒng)一奶站的養(yǎng)殖方式還停留在比較低端的水平。整體而言,國內(nèi)養(yǎng)奶牛有散養(yǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)、規(guī)模化牧場三個層次。2008年的三聚氰胺事件,催生國家出臺舉措鼓勵奶牛標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖,引導(dǎo)乳企加強(qiáng)奶源基地建設(shè)。之后奶業(yè)升級加速,前兩種方式逐漸減少,大型牧場崛起。

養(yǎng)殖小區(qū),是中國化的管理方式,意在集中散戶,按照“統(tǒng)一”程度的不同有所區(qū)別。簡單的小區(qū),像大柏老村,農(nóng)戶自己養(yǎng)牛,統(tǒng)一擠奶;上升一個層次,是小區(qū)集中養(yǎng)牛、防疫、擠奶,農(nóng)戶向小區(qū)繳納管理費(fèi);更大規(guī)模的養(yǎng)殖,是企業(yè)自建牧場,拋離了傳統(tǒng)的奶農(nóng)養(yǎng)牛模式,進(jìn)入工業(yè)化的生產(chǎn)鏈條。

作為全國最大的牛奶品牌,伊利、蒙牛都在下大力氣做自己的奶源:截至2012年,伊利自有牧場7座,此前5年,它在奶源基地的建設(shè)和升級上一共花了74億。蒙牛也是如此,2013年花30億投資了兩個奶源生產(chǎn)企業(yè),其規(guī)模化、集約化奶源已提升至94%。蒙牛的供奶方,從2010年的3200家,減少為2013年的不到2000家。

從散養(yǎng),到大規(guī)模牧場,奶牛養(yǎng)殖在經(jīng)歷著從農(nóng)業(yè)到工業(yè)的生產(chǎn)方式變革。

根據(jù)《中國奶業(yè)年鑒》,在我國最大的奶源地內(nèi)蒙古,2008年10頭以下的散養(yǎng)戶有50萬個,1000頭以上的規(guī)模牧場22個;至2012年,散養(yǎng)戶20萬個,規(guī)模牧場169個。5年間,散戶減少了60%,規(guī)模化牧場增多近7倍。

另一個產(chǎn)奶大省河北也是如此。5年內(nèi),10頭以下的散戶數(shù)銳減80%,1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖翻了四番。

與此同時,2008年后,90%的大型奶粉企業(yè)還開始在全世界撒錢找奶。比如圣元主要從新西蘭進(jìn)口奶源,2014年,又跟法國最大的奶業(yè)集團(tuán)索迪亞合作,投資1億歐元在法國布列塔尼建設(shè)了奶粉廠,產(chǎn)品供應(yīng)中國市場。

規(guī)模化養(yǎng)殖替代散養(yǎng),大企業(yè)自建奶源、出國找奶源。在這一背景下,散戶的邊緣化已成必然。在此輪降價中,散戶也自然成了首先感受市場寒意的群體。

擋不住的國外奶源

王大姐們面臨的挑戰(zhàn)不僅僅是國內(nèi)奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。

“中國是一個巨大的市場,最近幾年,每年的進(jìn)口奶都在以3倍的速度增長。”進(jìn)口牛奶貿(mào)易商杜翔說。這個市場正在進(jìn)入全球化的奶價體系,國際奶價同樣是從2014年3月開始下跌,全年跌去了三四成。

進(jìn)口政策的調(diào)整也加速了中國奶業(yè)進(jìn)入全球化價格體系和資源配置的進(jìn)程。

2014年3月,國家主席習(xí)近平訪問荷蘭,表示“中方歡迎荷蘭擴(kuò)大奶制品對華出口”,11月,中國與澳大利亞簽署協(xié)定,4年內(nèi)逐步取消牛奶關(guān)稅。

更早享受減稅政策的是新西蘭,自2009年起10年內(nèi),由新西蘭進(jìn)口的牛奶在一定范圍內(nèi)享受每年遞減1%關(guān)稅的待遇。

張亮認(rèn)為這項(xiàng)措施的幫助不大:“一定范圍”只有10萬噸,而每年中國進(jìn)口新西蘭僅奶粉就有100多萬噸。每年元旦前,奶商們都蜂擁把貨堆在保稅區(qū),憋著搶這筆便宜的單子,“但它成本低啊,即使沒優(yōu)惠,算上運(yùn)費(fèi)、打完稅,也還是便宜”。

“國外的牛奶是太陽曬出來的,想都不用想肯定比國內(nèi)便宜。”陳渝說。放牧養(yǎng)牛,草料成本低廉,同時也更能保證牛的健康。國內(nèi)奶牛圈養(yǎng),飼料占鮮奶成本的60%,偏偏飼料也依賴進(jìn)口。

中國的奶牛養(yǎng)殖歷史很短。新中國成立時,5億人口的中國僅有12萬頭奶牛。直到改革開放前,牛奶都屬于稀缺品,憑票供應(yīng)。1978年后至今,奶牛存欄數(shù)增長超過30倍。

目前國內(nèi)奶業(yè)年需求量約為4000萬噸,其中1100萬噸左右是進(jìn)口牛奶,進(jìn)口奶源占中國市場的25%。

“歐洲年產(chǎn)1.5億噸鮮奶,放出30%的量,就是4500萬噸,就夠滿足中國市場了。”張亮說,“所以說進(jìn)口奶源的競爭實(shí)力是非常強(qiáng)大,不是一般強(qiáng)大。”

就市場價格來說,筆者比照了1月底的中、德超市貨架:德國萊比錫市,超市里最普通的1升裝鮮奶,折合人民幣僅4.7元。在北京西城區(qū)聯(lián)華超市的貨架上,1升裝的伊利純牛奶售價12.5元。

這樣的價格差,也讓進(jìn)口鮮奶成為了網(wǎng)購的搶手貨:在京東銷量最多的,是一款德國牛奶,平均售價9.8元/升。

2014年8月,俄羅斯反對西方制裁,禁止進(jìn)口西方農(nóng)產(chǎn)品和食物;2015年4月,歐盟的牛奶配額制即將取消。一大需求國的關(guān)閉,和一組供給國的敞開,必將對中國市場帶來更大沖擊。

政府之手

“這上面兒咋也不管一管?”在大柏老村,堅守著的幾戶奶農(nóng)在看見筆者時常這么念叨。

其實(shí)政府一直在管。三聚氰胺事件后,國內(nèi)幾大部委曾聯(lián)手扶持國內(nèi)奶業(yè),包括貸款補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)升級加速等多項(xiàng)措施。近年來,先后對奶業(yè)市場“發(fā)文”的部委有農(nóng)業(yè)部、財政部、國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部以及發(fā)改委。

這一次是農(nóng)業(yè)部第一時間發(fā)聲:2015年1月7日下發(fā)《關(guān)于協(xié)調(diào)處理賣奶難穩(wěn)定奶業(yè)生產(chǎn)的緊急通知》,要求各級地方農(nóng)牧部門全力以赴協(xié)調(diào)處理“賣奶難”的問題。

此令一發(fā),地方迅速反應(yīng)。

1月8日,在河北省行唐縣,旺旺公司同意“應(yīng)收盡收”,把鮮奶按市場價收走;同日,江蘇省農(nóng)委下發(fā)緊急通知,通過各種形式組織協(xié)調(diào)乳品企業(yè)履行收購合同;10日,京郊延慶縣大榆樹村,奶企已全部收購牛奶,奶農(nóng)表示還希望與收購商再簽訂合同……

在陳渝看來,讓企業(yè)強(qiáng)制收奶,只是農(nóng)民倒奶還是企業(yè)倒奶的差別。在供過于求的市場上,企業(yè)收奶已是虧本,再加工銷售,虧得更多。“倒了,就是對產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。”他說。

張亮說企業(yè)收奶就是做兩天樣子,“政府的面子總是要給的,但奶企虧損政府管不管?企業(yè)的使命不是養(yǎng)奶農(nóng),是要讓消費(fèi)者滿意,讓市場選擇。”

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利覺得政府的干預(yù)是必要的。“任何國家,對奶業(yè)的干預(yù)度都是非常高的,比如美國政府對牛奶的最低收購價采取干預(yù),在奶價低影響到奶農(nóng)的利益時,實(shí)行最低保護(hù)價以及補(bǔ)貼政策等等。我國加入WTO以后,對農(nóng)業(yè)的保護(hù),政府應(yīng)該廣泛參與”。并且,對于中國奶業(yè)對外依存度,政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)該共同參與規(guī)劃,政府主要負(fù)責(zé)政策的制定,行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)行業(yè)的管理。

陳渝則認(rèn)為,應(yīng)該發(fā)揮國際分工的作用,讓不同的國家做擅長的事,“要吃好,就一定要利用國際資源。不然怎么叫國際分工、怎么叫參與‘國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)?沒有優(yōu)勢的地方,沒有必要硬上。”

在他看來,政府構(gòu)建數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺才是重中之重,通過對國內(nèi)外奶業(yè)市場的大數(shù)據(jù)分析,為奶農(nóng)提供預(yù)警,讓處于國際價格網(wǎng)中的農(nóng)戶也能看得清環(huán)境。