我國對品種權侵權行為追究刑事責任應慎重

李菊丹 陳 紅

我國對品種權侵權行為追究刑事責任應慎重

李菊丹陳紅

論文提要:在《種子法》修訂過程中,不少人基于品種權侵權普遍的嚴峻現實,提出應強化品種權的保護力度,對品種權侵權行為追究刑事責任,以遏制品種權侵權嚴重的發展態勢。對品種權侵權行為追究刑事責任是一項非常嚴厲的處罰,應當十分慎重。對我國關于品種權侵權責任的基本內容、品種權侵權損害的利益、國際上關于品種權侵權是否追究刑事責任的情況、現階段追究品種權侵權刑事責任面臨的問題等進行分析,認為我國現階段不易貿然對品種權侵權行為規定刑事責任,并就如何解決品種權保護實踐中存在的問題提出相應建議,以期對《種子法》以及《植物新品種保護條例》的進一步修訂有所助益。

關 鍵 詞:品種權 侵權救濟 刑事責任

Abstract:During the amendment of the Seed Law of China, many people put the proposal of improving the protection by prescribing criminal liability for infringement of Breeders’ right, to prevent the situation from deteriorating. Criminal liability for infringement of breeder’s right is a severe punishment, so It is a delicate problem. This paper believes we should not provide criminal liability for infringement of breeders’ right hastily at the present stage, based on the research of basic content of infringement liability of breeders’ right in China, interests damaged by infringement, international situation and problems in domestic judicial procedure, and also puts forward further opinions to resolve relevant issues to contribute to the amendment of the Seed Law of China and Regulations of the People’s Republic of China on the Protection of New Varieties ofPlants.

Key words:breeders’ right;legal remedy;criminal liability

新《種子法》于2015年11月4日經十二屆全國人大常委會第十七次會議表決通過,將于2016 年1月1日起施行。新修訂的《種子法》沒有規定對植物新品種權的刑事責任,但在整個《種子法》修訂過程中,不少來自種子企業、國家機關的代表以及許多育種者都提出,現行法律關于品種權侵權責任的規定過輕,不足以遏制當前品種侵權泛濫的嚴重行為,要求對品種權侵權行為追究刑事責任。一些全國人大代表建議和政協委員提案也強烈要求強化品種權的保護力度,提高品種權保護水平,將侵犯植物新品種權罪入刑。這樣的想法和初衷是可以理解的,但是對品種權侵權行為追究刑事責任是一項非常嚴厲的處罰,應持十分慎重的態度。本文對我國關于品種權侵權責任的基本內容、品種權侵權損害的利益、國際上關于品種權侵權是否追究刑事責任的情況以及現階段追究品種權侵權刑事責任面臨的問題進行分析,認為我國現階段不易貿然對品種權侵權行為規定刑事責任,并就如何解決品種權保護實踐中存在的問題提出相應建議,以期對《種子法》(2015年修訂)、《植物新品種保護條例》(2013年)(以下簡稱《條例》)的進一步修訂,以及未來《植物新品種保護法》的制定有所助益。

一、我國關于品種權侵權責任的基本內容

根據新《種子法》第28條規定,未經植物新品種權所有人許可,不得生產、繁殖或者銷售該授權品種的繁殖材料,不得為商業目的將該授權品種的繁殖材料重復使用于生產另一品種的繁殖材料,不屬于法律、相關法規規定例外的,構成品種權侵權。《種子法》明確規定了品種權侵權所應承擔的民事賠償責任,如果涉及公共利益的,縣級以上人民政府農業、林業主管部門可以責令侵權人停止侵權行為,沒收違法所得和種子,并處以相應的罰款。最高人民法院于2007年頒布《關于審理侵犯植物新品種權糾紛案件具體應用法律問題的若干規定》(以下簡稱法釋[2007]1號),規定人民法院審理侵犯植物新品種權糾紛案件,應當依照《民法通則》第134條的規定,結合案件具體情況,判決侵權人承擔停止侵害、賠償損失等民事責任。由此可見,在我國,品種權侵權人主要承擔以停止侵害、賠償損失為主要內容的民事責任,以及以沒收違法所得和罰款為主要內容的行政責任,不需要承擔刑事責任。

二、品種權侵權行為損害利益分析

(一)單純的品種權侵權行為

品種權與其他知識產權一樣,是一種無形財產權。目前與知識產權有關并涉及侵權法律責任的國際條約,如《TRIPS協定》,以及大部分國家的知識產權法,主要對著作權侵權和商標侵權中的假冒注冊商標追究刑事責任,而專利侵權和品種侵權主要承擔行政責任和民事責任。進行這樣區分,主要是考慮到這些侵權行為所侵犯的利益類型是有所不同的。嚴重的著作權侵權和假冒商標行為不但損害著作權人和商標權人的利益,更重要的是損害社會公共利益,嚴重危害國家文化產業的發展和市場競爭秩序及消費安全。而品種權侵權和專利侵權主要損害權利人的經濟利益,基本不影響購買專利侵權產品或侵權種子的消費者的利益。

(二)假冒品種權行為

實踐中有一類違法行為與專利侵權、品種權侵權行為聯系較為緊密,就是假冒專利和假冒品種權行為。假冒專利是在相關產品、包裝和文件上標注了虛假的專利標識,侵犯了國家公權力,欺騙了社會公眾并損害了公共利益。對這類行為不但要追究民事責任,還要追究行政和刑事責任,主要是考慮到此種非法行為對消費者、市場競爭秩序和公共利益的嚴重影響。基于同樣道理,假冒授權品種的行為,不但可能損害品種權人的利益,還欺騙社會公眾和損害公共利益,應追究行政責任或者刑事責任。但《刑法》在“侵犯知識產權罪”部分中沒有“假冒授權品種罪”與該條款進行對應,這是《條例》與《刑法》協調中存在的一個問題,但不妨礙相關行為承擔相應的刑事責任。

(三)單純的銷售假種子行為

實踐中,行為人甲以B授權品種的名稱銷售A品種的繁殖材料,如果B品種為他人擁有的真實存在的授權品種名稱,則甲的行為構成假冒他人授權品種;如果B品種為無中生有的授權品種名稱,則甲的行為構成冒充授權品種。當然還會出現,行為人甲以自己擁有的B授權品種的名稱銷售A品種的繁殖材料,此時,其行為亦構成假冒授權品種。行為人甲的上述三種行為,不會構成品種權侵權,但是構成《種子法》中銷售假種子的行為。因為,根據《種子法》規定,以非種子冒充種子或者以此種品種種子冒充他種品種種子的,以及種子種類、品種、產地與標簽標注的內容不符的種子,均為假種子a《種子法》(2004年)第46條。。銷售假種子的行為,情節嚴重的,可追究刑事責任。

(四)品種權侵權與生產銷售假種子競合行為

實際中,還存在另一種比較普遍的情況,即A品種為其他人擁有的授權品種,甲未經許可以B品種名稱生產銷售A品種的行為,就同時構成品種權侵權和生產銷售假種子,這就是實踐中常見的套牌銷售行為。被控侵權人應同時承擔品種權侵權和生產銷售假種子的法律責任,即應承擔相應行政責任或刑事責任的同時,還應向權利人承擔損害賠償責任。

(五)分析與結論

品種權作為知識產權的一種,應當遵守知識產權侵權法律責任的一般規則,即只有相關侵權行為嚴重損害公共利益時,才應承擔行政責任,乃至刑事責任。根據前面分析,可以發現,單純的品種權侵權行為,基本上僅僅損害品種權人的利益,沒有損害社會公共利益。侵權人只要承擔相應的民事責任即可。實踐中的套牌行為,不是單純的品種權侵權行為,而是品種權侵權與生產銷售假種子競合的行為,需要根據情況分別追究相應的法律責任。因此,不能以我國目前實踐中存在嚴重的套牌侵權行為,就要求對品種權侵權行為科以嚴重的刑事責任,應當具體分析不同的法律責任,進行區別對待。

三、國際上關于品種權侵權是否追究刑事責任的相關情況分析

為了更全面地了解國際上對品種權侵權追究法律責任的基本情況,我們選擇了美國、歐盟、日本、荷蘭、德國、英國、加拿大、澳大利亞、印度、巴西等十個對國際植物新品種保護具有重要影響的國家或地區,以及我國臺灣地區和兩個知識產權國際公約加以考察,分析他們是否對品種權侵權行為追究刑事責任。通過考察認為,可以將這些國家分為兩類加以具體分析。

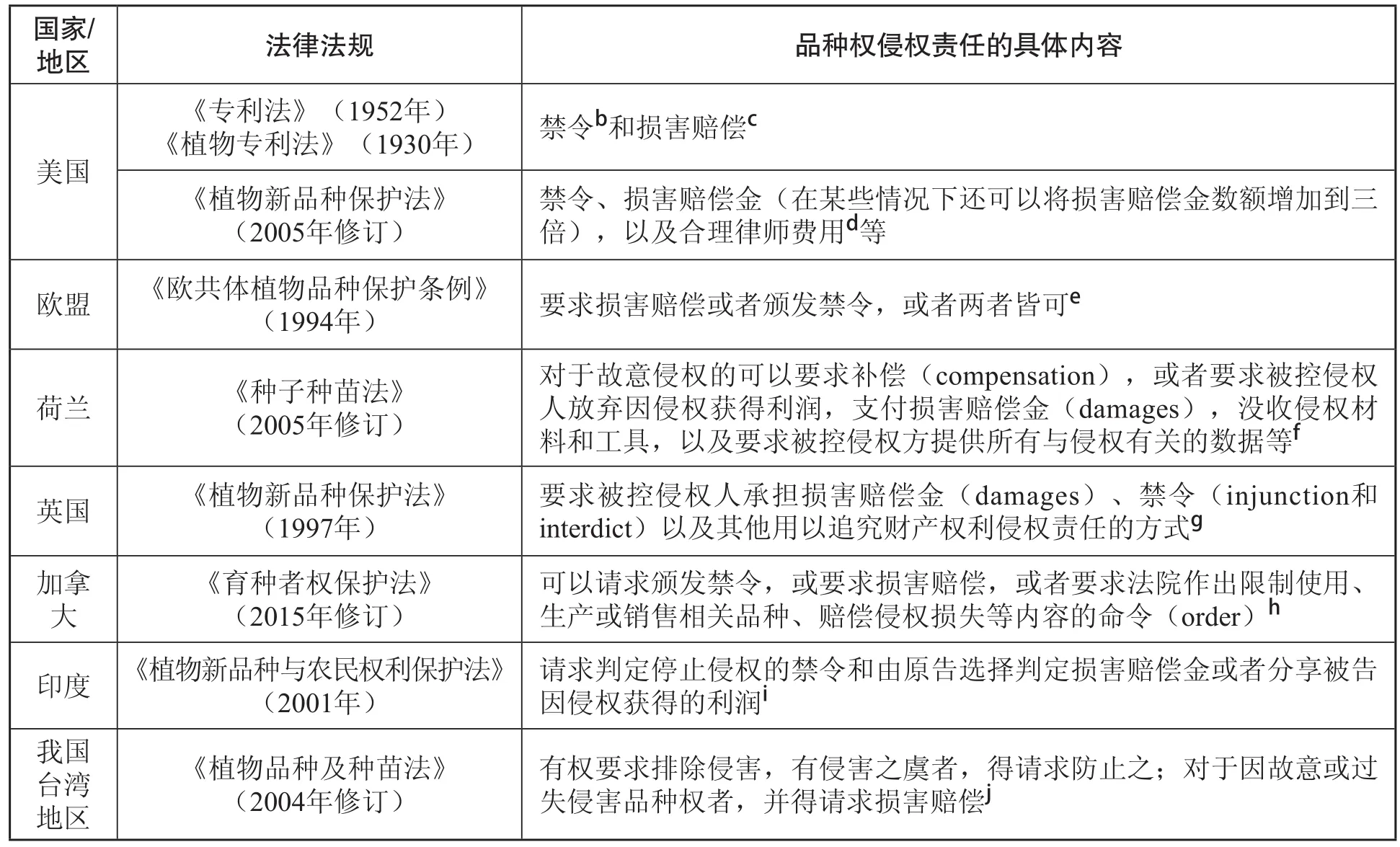

(一)大多數國家或地區沒有為品種權侵權提供刑事保護

在上述所選的國家及地區中,其中美國、歐盟、荷蘭、英國、加拿大、印度和我國臺灣地區主要通過以禁令與損害賠償為主要內容的民事責任追究品種權侵權責任,沒有對品種權侵權行為追究刑事責任。具體內容詳見表1。

表1 品種權侵權責任表之一

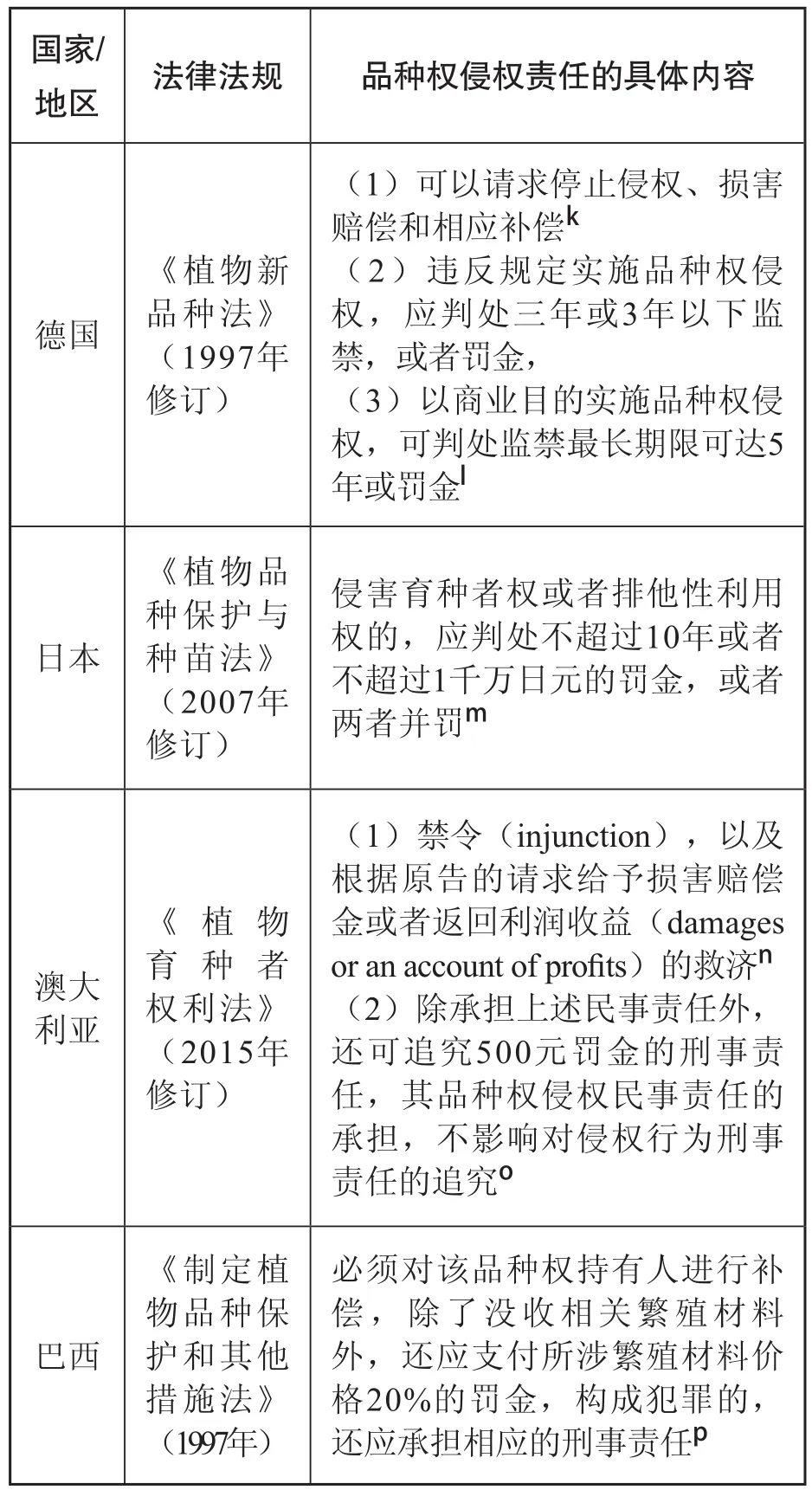

(二)部分國家明確規定對品種權侵權追究刑事責任

在所選的國家及相關地區中,其中德國、日本、澳大利亞和巴西明確規定,對相關的品種權侵權行為,除了規定權利人可以要求損害賠償、禁令等救濟方式外,還可以對品種權侵權追究刑事責任。(見表2)

表2 品種權侵權責任表之二

(三)UPOV公約和《TRIPS協定》的相關要求

《國際植物新品種保護聯盟公約》(以下簡稱UPOV公約)和《與貿易有關的知識產權協議》(以下簡稱《TRIPS協定》)是與植物新品種保護有關的最為重要的國際條約。從UPOV公約各文本的基本內容來看,主要規定了成員國要為植物新品種提供保護,品種權的授權要件,品種權申請程序中的優先權、審查測試以及臨時保護,品種權的保護范圍與例外,權利用盡的情形與限制,保護期限與品種名稱,品種權的無效與終止等內容,但沒有為品種權侵權行為設定具體的法律責任。這就意味著品種權侵權責任交由各成員國國內法具體規定。

《TRIPS協定》是WTO項下的一攬子協議之一,是迄今為止第一個試圖在全球范圍內,就大部分知識產權,包括專利、商標、版權、工業外觀設計、集成電路布圖設計以及商業秘密等,建立最低保護保護標準的知識產權協定,要求WTO所有成員國遵守。根據《TRIPS協定》第27條3 (b)規定,各成員國應以專利制度或有效的專門制度,或以任何組合制度,為植物新品種提供保護。同時根據《TRIPS協定》第三部分“知識產權的施行”相關規定,對于知識產權侵權行為,成員國應給予權利人以禁止令、損害賠償費以及要求司法部門將侵權商品排除商業渠道等方式的救濟q《TRIPS協定》第42-47條。;至少在以商業規模蓄意假冒商標或剽竊著作權的案件中適用刑事訴訟程序和刑事處罰,適用的救濟措施包括監禁或罰款,以及充公、沒收或銷毀侵權物品等。同時授權成員對其他侵犯知識產權的案件,特別是當侵權行為是蓄意的和以商業規模來進行的,適用刑事訴訟程序和刑事處罰r《TRIPS協定》第61條。。也就是說,《TRIPS協定》僅要求各成員國必須對以商業規模蓄意假冒商標或剽竊著作權的行為追究刑事責任,對于其他類型的知識產權案件適用何種法律責任由各成員國決定。

(四)比較與分析

綜合UPOV公約和《TRIPS協定》的相關內容,這兩個條約均沒有要求成員對品種權侵權行為追究刑事責任。通過前述分析,可以發現所選擇的國家或地區中,其中美國、歐盟等7個國家或地區僅對品種權侵權行為追究民事責任;日本和澳大利亞明確對品種權侵權行為除了追究民事責任外,還應追究刑事責任;德國和巴西將不正確使用品種名稱的行為也納入品種權侵權范圍,然后在此基礎上規定品種權侵權應承擔相應的民事責任和刑事責任。除了德國和巴西之外的其他9個國家或地區都明確規定應對不正確使用品種名稱的行為追究刑事責任。也就是說,大部分國家和地區沒有超越UPOV公約和《TRIPS協定》的規定,沒有在國內法中為品種權侵權行為設置刑事責任。

四、現階段品種權侵權追究刑事責任面臨的問題

自1999年農業部植物新品種保護辦公室受理第一例植物新品種權以來,盡管我國在植物新品種保護的數量和分布上發生巨大變化,但在品種權保護制度的宣傳、司法、執法以及品種權創新成果的轉化運用方面與品種權保護大國和強國的差距還很遠,而且品種權保護范圍和保護水平一直比較保守,如果在短時間內,尚未探索其他有利于品種權的措施和手段,就貿然采用刑事責任的方式強化品種權保護,有可能使我國的品種權保護實踐出現新的問題。

(一)品種權是一種法律推定有效的權利

品種權是一種法律上推定有效的權利,對于考慮對品種權侵權行為是否追究刑事責任的問題,至少有兩個重要的影響。第一個影響是品種權既然是一種法律上推定有效的權利,就有可能在實踐中通過無效程序被宣告無效;第二個影響是品種權的無效宣告是實踐中被控侵權人的一種有力侵權抗辯手段。假定某被控侵權人因其實施的品種權侵權行為被追究了刑事責任,結果相關品種權在后來的無效宣告程序中被宣告無效了,那么該已經承擔或正在承擔刑事責任(有可能喪失人身自由)的被控侵權人,是仍然有罪還是應宣告其無罪呢?品種權,從本質上與專利權一樣,是一種財產性權利,如果為了維護財產性權利,而致使某些人有可能錯誤地承擔有可能喪失人身自由的刑罰,這種司法保護的代價似乎就太大了。況且,根據過去的實踐,被宣告無效的品種權數量也不在少數。

(二)品種權侵權民刑交叉的程序困境

植物新品種侵權糾紛屬于技術性較強的知識產權案件,為了更好地審理此類案件,最高人民法院通過司法解釋規定對此類案件采取集中管轄的方式,由各省、自治區、直轄市人民政府所在地和最高人民法院指定的中級人民法院作為第一審人民法院管轄。s《最高人民法院關于審理植物新品種糾紛案件若干問題的解釋》(法釋[2001]5號)第3條。如果現階段規定對品種權侵權行為追究刑事責任,根據刑事訴訟法相關規定,品種權侵權追究刑事責任的案件應由基層人民法院管轄t《刑事訴訟法》(2012年)第19-20條。。也就是說,品種權侵權的民事糾紛必須由特定的中級人民法院管轄,而品種權侵權刑事案件則由全國所有基層法院管轄。如果這樣設置,就會出現侵犯商業秘密刑民交叉案件處理中所遇到的問題,如“刑民案件判決沖突”、“高級別法院專業性的知識產權業務庭審理侵犯商業秘密民事案件要參照低級別非專業性的刑事案件的定案結果”以及“將侵犯商業秘密民事糾紛當作刑事犯罪定罪科刑”u胡良榮:《侵犯商業秘密刑民交叉案件處理的困惑與出路》,載《知識產權》2010年第6期,第49-50頁。等。如果對品種權侵權設置刑事責任,從而使得大部分基層法院獲得品種權侵權案件的管轄權,在某種程度上與最高人民法院將品種權侵權案件進行集中管轄的宗旨是相違背的。因此,考慮品種權侵權是否追究刑事責任的問題,不但要考慮運用刑事責任保護品種權的必要性和緊急性,還要考慮設置此種保護能否在我國現行訴訟制度下得以實施以及能否實現應有的實施效果。

(三)品種權侵權判定復雜、技術性強

《條例》關于品種權保護范圍的規定看似簡單,但實踐中如何判定被侵權人所生產和銷售的相關品種的繁殖材料為授權品種的繁殖材料,仍然具有很強的技術性。最高人民法院通過相關司法解釋對如何判定品種權侵權也作了補充v《最高人民法院關于審理侵犯植物新品種權糾紛案件具體應用法律問題的若干規定》(法釋[2007]1號)第2條。,但上述品種權侵權判定規則仍然是十分抽象的。首先,品種權侵權的判斷關鍵是被控侵權人所生產和銷售的相關品種的繁殖材料是否為授權品種的繁殖材料。如果是,則構成侵權;如果不是,則不構成侵權。判定兩個品種的繁殖材料是否為相同品種,最權威的判定方法是通過田間測試,即DUS測試方法進行判定,目前的DNA分子檢測技術可以進行輔助。其次,關于“商業目的將該授權品種的繁殖材料重復使用于生產另一品種的繁殖材料”的界定,不能簡單地解釋為“被控侵權人重復以授權品種的繁殖材料為親本與其他親本另行繁殖的”。什么情況下屬于將該授權品種的繁殖材料重復使用于生產另一品種的繁殖材料,必須根據育種技術要求來判定。比如,某雜交品種的親本(包括母本和父本)為授權品種,那么生產該雜交品種的繁殖材料就應獲得親本品種權人的授權,因為雜交品種的繁殖材料必須重復使用親本的繁殖材料進行生產。

(四)分析結論

品種權是一種法律上推定有效的權利,就要求慎重考慮對單純的品種權侵權行為科以嚴格的刑事責任。如果法律上貿然規定對品種權侵權行為追究刑事責任,但目前的司法救濟程序無法避免民事案件形式化傾向帶來的危害,加上審理品種權侵權案件(包括民事和刑事)對技術性要求更高,勢必將引發更多的新問題。

五、完善我國品種權侵權救濟的對策建議

品種權侵權普遍、權利人維權成本高、取證困難、維權時間長、賠償低、效果差,是目前品種保護實踐中存在的問題。造成這些問題的原因比較復雜,法律責任輕是其中一個原因,但不是唯一的原因。品種權保護范圍規定過窄、品種權維權成本高、品種權保護執行水平不高、種子管理制度方面存在漏洞、地方保護主義嚴重,等等,都是造成這種現象的重要原因。要妥善解決品種權侵權嚴重的問題,必須綜合考慮法治環境、法律制度、司法審判能力、行政執法水平、品種權保護意識等因素。刑事責任作為品種權侵權法律責任的一項,即使增加刑事責任也無法有效解決相關問題。況且,品種權侵權行為所損害的主要是品種權人的經濟利益,增加刑事責任不是維護品種權人利益的最好方式。從國際上看,我國沒有對品種權侵權行為實施刑事保護的義務,很多發達國家也沒有為其品種權提供刑事保護。從國內的司法審判制度及品種權侵權案件的特性看,我國現階段也不宜對品種權侵權行為追究刑事責任。但從未來植物新品種保護機制更加完善的角度出發,還是可以采取一些改進措施,在一定程度上解決品種權侵權嚴重、維權成本高、取證困難、維權時間長、賠償低和效果差等問題的。

從制度建設來說,可以適度擴大品種權保護范圍。現行《條例》和新《種子法》對品種權范圍和維權環節規定仍然太窄,僅限定于未經許可對授權品種繁殖材料的生產和銷售,以及以商業目的將該授權品種的繁殖材料重復使用于生產另一品種的繁殖材料等行為。由于植物新品種具有季節性、生物性等特點,特別是對于一些無性繁殖類品種和常規品種,品種權保護范圍只有從繁殖材料擴大到收獲物,品種權人才能獲得更多的渠道維護權利。同時,品種權保護鏈條要有所延長,應將生產、繁殖、銷售、提供銷售、種子處理、進出口,以及存貯和運輸授權品種的各個環節均納入保護范圍,權利人和執法部門才能多渠道、多環節地監督、發現、圍堵侵權行為,收集侵權證據,從而嚴防侵權行為。

從實踐角度來說,應明確區分品種權侵權與品種套牌行為,分別適用法律責任。實踐中,實務部門通常用“侵權行為”涵蓋“品種權侵權”、“假冒授權品種”和“套牌銷售”等行為,事實上這些行為的法律性質和產生的社會危害性是不同的,必須予以區別對待。正如前面分析,單純的品種權侵權行為主要侵害品種權人的經濟利益,對于這類侵權行為應該主要由品種權人自己解決法律救濟的問題,只要法律制度上規定好相應的法律責任。對于假冒授權品種行為,由于其明顯具有危害社會公共利益的特征,公共權力就應及時介入,打擊相關違法行為。對于品種套牌行為,品種權人和公共權力應分別履行各自權利義務,追究被控侵權人的法律責任。從現行法律規定看,假冒授權品種和品種套牌行為可以根據刑法相關規定追究刑事責任;而品種權侵權行為的法律責任,主要是民事賠償責任和行政處罰責任,不宜追究其刑事責任。

基金項目:本文為國家社科基金青年基金項目“生物技術背景下我國植物新品種保護對策研究”(項目編號:13CFX087)研究成果。

作者簡介:李菊丹,中國社會科學院知識產權中心、中國社會科學院法學研究所副研究員陳紅,農業部科技發展中心植物新品種保護處副處長、高級農藝師,中國政法大學法律碩士學院兼職教授、碩士生導師