淺析傳播心理學視野下的網絡民粹主義——以5.3成都三環路嬌子立交橋“暴打女司機”事件為例

王雨璇(河南大學,河南 開封. 475000)

淺析傳播心理學視野下的網絡民粹主義

——以5.3成都三環路嬌子立交橋“暴打女司機”事件為例

王雨璇

(河南大學,河南 開封. 475000)

摘 要:大眾傳播活動中,傳受雙方的心理及行為活動是傳播心理學研究的中心問題。在當下的網絡生態環境中,各種思潮“百家爭鳴”,民粹主義是其中備受關注的思潮之一。本文以5.3成都三環路嬌子立交橋“暴打女司機”事件為例,將其放置在傳播心理學的背景下,運用個案分析的研究方法對該事件中的輿論方向變化進行梳理和剖析,探討作為當代公民,應如何理性對待網絡事件,避免產生極端民粹主義。

關鍵詞:傳播心理;民粹主義;網絡輿論

近年來,轟動一時的事件,例如“8·10湖南湘潭產婦死亡事件”,“杭州飆車案”,“唐慧案”等,其背后都有民粹主義的閃現。當網絡成為普通平民表達意見的平臺時,我們必須明白,這種“自由”的表達得益于網絡平臺破除了之前由精英群體控制傳統媒體的局面。正因此,網絡為民粹主義思潮的傳播提供了絕佳場地,將“唯民是舉”的民粹主義和二元對立下的民粹主義推到了前臺。

在新媒體和社交平臺出現前,社會精英群體一直主持著以報紙、廣播和電視為代表的傳統媒體,導致普通民眾對全球現代化發展進程中所產生的貧富差距、城鄉對立等不均衡問題的怨氣無處發泄。

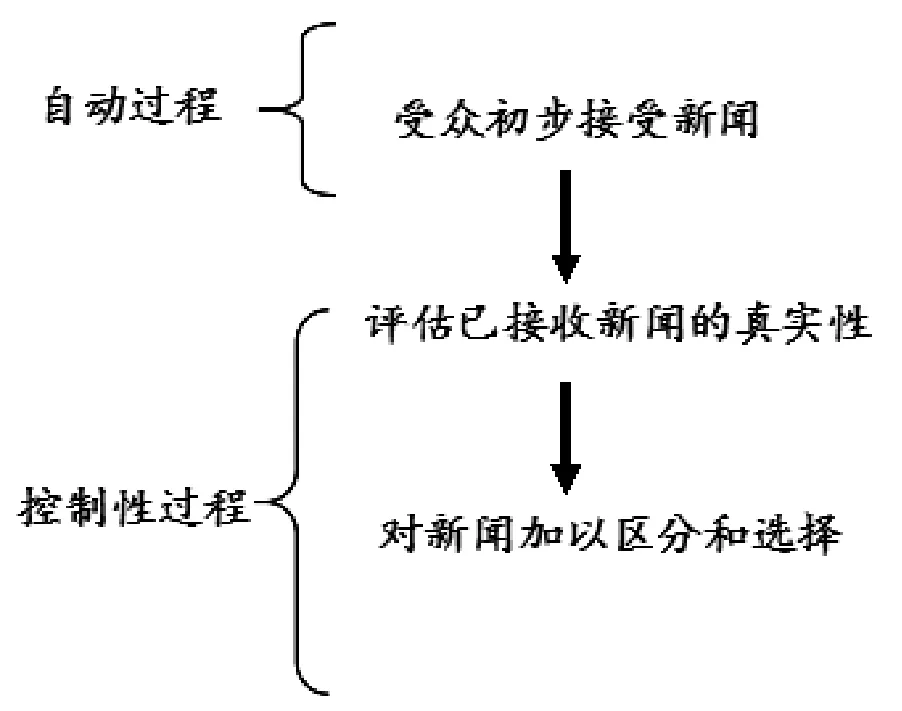

在《大眾傳播的效果》一書中,克拉勃提出受眾具有選擇性心理。他指出,受眾在接觸新聞時,具有“選擇性注意”、“選擇性理解”和“選擇性注意”的心理。[1]受眾往往對自己愿意相信的部分十分感興趣,當受眾選擇在網上發泄對社會不公的不滿時,積壓多年的怨恨一旦得到釋放,經過與他人互動得到認同,這種“選擇性”表現得就更為明顯。一旦這些持著“選擇性態度”的人數達到一定程度,容易質變為一種群體極化的效益,極端民粹主義也就出現了。

一、事件概述

5月3日17點,成都商報官微最先報道盧某被打一事。

5月4日17點30分,通報會由錦江公安召開,行車記錄儀拍下的視頻被公布給媒體。

當晚20點22分,該視頻被華西都市報的官微公布。視頻向大眾公布后,“盧某危險變道該被打,只是張某下手太重”的評論開始出現。但仍有不少網友認為打人沒有道理。

相同的視頻分別被華西都市報與成都商報發布。但不同的是,兩報采用了不同的標題。有意思的是,此時網友在兩方視頻下的評論是不同的。類似“百度盧某的車牌號”的評論出現在華西都市報微博下面,而成都商報微博評論還有較為理性的辯論。

5月5日上午11點,網上曝光盧某駕車的違章記錄,甚至有她本人的身份證、駕駛證信息。13點27分,四川日報官微發微博并附帶發送盧某個人信息。同日下午,盧某的酒店開房信息被微博認證為成都電視臺主持人的CDTV張稷曝光。

5月5日晚,此次人肉搜索終于結束于盧某父親的報警。當日,中青報發表評論《為暴打女司機叫好讓人不寒而栗》,該文章認為網絡上為暴打女司機叫好的言論,是性別歧視,更體現了社會的戾氣。[2]然而該文章卻在被媒體轉發過程中招致一邊倒的謾罵。5月5日14點,四川日報發表評論《女司機先以強姿態挑釁又以弱者面目博取同情》,迎合了輿論,抨擊盧某的輿論被推向更高點。[3]

當晚央視的《新聞1+1》節目中,白巖松在節目里提到,如果沒有視頻,很難還原事件真相。

節目播出后,《央視:若無行車記錄儀公眾難以了解女司機被打真相》的文章標題登上各媒體頭條。

知乎等影響力較大的自媒體也參與其中。《如何看待“男司機當街暴打女司機”》一文認為盧某違反《道路交通安全法》,張某涉嫌尋釁滋事罪。自此,盧某被網友“定罪”,被認為“該打”。

之后騰訊在對此事件調查中有一條問題:“你真心認為女司機被毒打是應該的?”認為“真心所想”的占68%。而在鳳凰網的調查中,對于盧某被人肉的看法,比例最高的是“贊成”這一選項,達到40.39%。

二、從該事件看網絡事件中的輿論反應

(一)“平民化”傾向錯了嗎

截至2013年6月,我國網民規模達5.91億。根據《第32次中國互聯網絡發展情況統計報告》統計顯示,10到39歲年段的網絡用戶增長最為迅速。[4]

值得一提的是,30歲以上各年齡段人群占比均有不同程度的提升,總占比為46.0%。在過去幾年中,10到29歲的網民數增長較為明顯。說明我國中老年群體是中國網民增長的主要來源,互聯網的使用主體逐漸由青年向中老年轉移。

另外,從學歷和職業結構來看,初中、高中、技校的學歷占到總增長人數的68.6%,學生占網民總數的26.8%,是網民各職業中規模最大的群體。第二大規模的群體為個體戶和自由職業者,比例為17.8%,無業、下崗、失業占比為11.2%。最后從收入結構來看,收入在3000元以下的網民達到了70%。

通過以上數據對比可知,網絡用戶的主力軍是社會弱勢群體——學生、農民、無業者、個體戶、老年人。其具有很強的“草根”特征,由于其自身的層次原因,學識和眼界并未達到一定高度,看待一些社會問題可能會偏激和狹隘,在其中間很容易滋生對社會的不滿,進而以偏概全。

從5.3成都女司機被打一案中各方輿論的表現來看,官媒的理性報道曾數遭網絡輿論排斥。輿論的幾次轉向反映了網絡話語權把持者的變更,自媒體在該事件的發展過程中起了舉足輕重的作用。不少媒體有意或無意被社會大眾牽著鼻子走。

民粹主義并非主流意識形態,雖然此次事件中,出現了數次官媒理性報道被網絡輿論無條件抨斥的現象,但好在最后真相得以還原。

事后我們通過回顧可以發現,當最初華西都市報首次點出事件主角的性別時,輿論站在被打女司機一方,僅2個小時后,華西都市報更改標題,“女司機”“變道”等字詞出現在標題中,輿論開始發生變化。行車記錄儀視頻被公布是事件的轉折點,自此之后,輿論開始向“打人有理”轉變,甚至導致了人肉搜索事件,輿論開始失控。期間鳳凰網、中青網等媒體從理性角度出發,批評打人司機,并同時譴責人肉女司機的行為。但此時,兩者的下方評論一篇反駁。最后,此事以輿論的理性回歸結束。

從該事件中我們可以看到,人們越來越勇于表達自己的看法和意愿,這是好事,因為這在一定程度上表現了民意,督促社會不良現象的矯正。

但其間,由于人們對新聞以“選擇”的態度去對待——因為信息太多了、太雜了,人們越來越傾向于去相信自己愿意相信的內容。極端的非理性表達有很多。例如對男司機暴打女司機一事發出“打得好”,“自食其果”等惡毒語句,這種無論是從道德上還是法律上都不應該發出的言論,卻在本次事件中得以廣為傳播,這種偏執會導致社會秩序的失范——在這次事件中表現為被打女司機遭遇人肉搜索。

民粹主義的確可以在網絡上馳騁而行,或許它能夠獲得一時的叫好聲,體現一部分人暫時的情緒,但畢竟這不是“最廣大群眾”的“根本訴求”,更不是真理,更談不上“主流意識”。[5]

在這次事件中,我們還發現了媒體自身也存在問題。首先是專業媒體。《華西都市報》官網在事件發生初期,就將矛盾點指向性別——“女司機”。騰訊“大家”板塊發表的文章更是向人們暗示該事件完全由女司機變道引發。但最過分的是《四川日報》的一篇文章《女司機先以強姿態挑釁又以弱者面目博取同情》,迎合輿論,煽風點火。《新京報》緊隨其上,稱女司機被打是“自食其果”。我們可以將這些視為有些媒體在向人們“討好”。這是件很可怕的事。雖然我們知道媒體必須傾聽百姓的心聲,但亦步亦趨地跟著部分網民,更加危險。這是一種“唯民是舉”的民粹主義,尤其是當媒體還充當著“把關人”和輿論“引導者”的身份時,如果不能以專業的角度理性分析問題,過分追求所謂的“可讀性”和言語刺激,會造成難以想象的后果。

如果事情的真相還未被厘清,就有人帶頭站隊,發布莫須有的言論混淆視聽,故意制造對立矛盾,使得不信任與仇視在不同階層之間激化,激化社會矛盾,一旦網絡民粹主義發展到極端,會導致網絡暴力的普遍化。

(二)媒體應怎么報道

(1)主動承擔社會責任。在此次事件中,網絡媒體和自媒體在其中起了很大的推動作用。尤其是當一些媒體開始展開民意調查時,分散的民眾意見被凝聚成輿論。理性“討論”變成了“站隊”,變成了“掐架”。

在這次轟轟烈烈的全民聲討中,少數的理性派有的選擇發聲,更多的可能就選擇了沉默。聲討聲之所以聲勢浩大,一部分原因可能是部分網民選擇向群眾心理妥協。在行車記錄儀視頻被公布時,甚至有媒體將“挑事”“故意”等詞語用在標題中,對輿論的引導作用非常明顯。

而發聲就會被罵的盧某一家,面對部分媒體以及不利于己方的輿論的能力是有限的,此時,盧某一家就成為“弱勢群體”,這個時候火上澆油的某些媒體就又一次成為“極端民粹主義”的幫兇,我們無法預料此次事件給當事人造成的心理傷害,也無法預料如果再次發生網絡事件,盧某一家會不會也成為“極端民粹主義”中的一分子。

所以為什么說新聞媒體在報道時一定要秉持人文關懷。從理性的角度來講,是因為要引導社會輿論,讓這個社會更好。從感性的角度來講,則是因為當報道的對象是人時,人非草木,孰能無情。

(2)不綁架司法。在這次事件中,我們必須理清一個事實:事件的兩個主人公都有錯,都需要受到譴責。只不過兩者的過錯屬于不同的類型,需要追究不同的責任。從法律角度來說,男司機打人的行為屬于涉嫌犯罪,而女司機變道別車的行為屬于交通違規。但在整個事件中,反而是打人的男司機得到了人們的支持。在法律中通常遇到的情況是并非一方絕對有錯,另一方絕對無錯。然而近年來的多次網絡事件反映出的一個問題是:當民意與法律出現偏差,該聽誰的?

這里就需要媒體發揮引導輿論的作用,防止“民意綁架司法”的事情發生。既不能不接地氣,與群眾脫離,自作“精神貴族”,也不能“唯民是舉”,更不能單純追求“可讀性”而放棄媒體“社會減壓器”的責任。

三、小結

網絡為社會提供了減壓口,使得各種思想得以馳騁,排解現實生活中的戾氣。然而網絡中的生活也并非想象中的那么輕松。中國斷裂的社會結構和嚴重的社會階層板塊孕育了如今具有中國特色的網絡民粹主義。

新媒體的發展使得網絡民粹主義發展迅速,影響廣泛。那么,全面推進社會深化改革,努力促進社會公平正義可以從根本上消除民粹主義,而專業媒體的輿論引導以及提高網民自身的媒介素養則可以緩解現下的民粹主義思潮的泛濫。兩者相輔相成進行,民粹主義才可被逐漸消除。

參考文獻:

[1]胡正榮.傳播學總論[M].北京:北京廣播學院出版社,1998:267.

[2]舒圣祥.為暴打女司機叫好讓人不寒而栗[N].中國青年報,2015-05-05(02).

[3][DB/OL]http://news.ifeng.com/a/20150505/43694118_0. shtml.

[4][DB/OL]http://tech.163.com/special/cnnic32/.

[5]李良榮,徐曉東.互聯網與民粹主義流行——新傳播革命系列研究之三[J].新聞學與傳播學,2012(5):26-29.

中圖分類號:G20066......

文獻標志碼:AA......

文章編號:11667744--88888833(22001155)1166--00224477--0022