老年無痛性心肌缺血的臨床特點及護理體會

安樂

老年無痛性心肌缺血的臨床特點及護理體會

安樂

目的探討研究老年無痛性心肌缺血(SMI)的臨床特點及護理體會。方法110例老年冠心病患者, 將無痛性和有痛性心肌缺血分別做為觀察組(43例)和對照組(67例), 對患者24 h心電圖動態監測記錄, 并對發病時間段、活動的情況以及心率心電圖的特征進行記錄。結果觀察組中年齡>75歲的老人發病率較對照組高(P<0.05);兩組患者不同時間段缺血情況對比, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者平均心率比較, 差異有統計學意義(P<0.05);觀察組S-T段下降程度<2 mm時發生心肌缺血的比例明顯高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論較一般老年心肌缺血患者, 老年無痛性心肌缺血患者的臨床特點較為特殊, 因此在治療中全面的了解發病特點及規律, 為患者制定有針對性的、人性化的、個性化的護理方案, 對提高治療效果、減少死亡率尤為重要。

老年;無痛性心肌缺血;臨床特點;護理體會

無痛性心肌缺血(silent myocardial ischemia, SMI)是冠心病中的一種隱形冠心病, 在老年人中較為常見, 又因為其無痛無癥狀, 無法及時采取措施進行治療, 危害性極大。心肌缺血對心臟的傷害是極大的, 極易引發猝死和心肌梗死, 且其不能徹底地治療, 所以全面了解并掌握無痛性心肌缺血尤其是老年人的臨床特點尤為重要, 對采取護理減少疾病發生有很大的作用。本科室為探討老年無痛性心肌缺血的臨床特點以及護理方案, 選取2012年8月~2014年8月的110例老年冠心病患者進行研究, 具體研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本科室2012年8月~2014年8月收治的110例老年冠心病患者, 男59例, 女51例, 年齡65~87歲,平均年齡(73.00±10.23)歲, 根據1979年的WHO中冠心病的診斷標準[1]診斷將無痛性和有痛性心肌缺血分別做為觀察組(43例)和對照組(67例)。兩組患者在年齡、性別、身體質量等方面比較差異無統計學意義(P>0.05), 可以進行對比性分析。

1.2 方法 ①對所有患者進行24 h心電圖動態監測并且進行記錄, 同時護理人員要對患者的日常生活和服藥情況進行詳細的觀察和記錄。②患者的發病時間段、活動的情況以及心率心電圖的特征進行記錄分析, 其中時間段為五個時間段,分別以2:00、7:00、12:00、14:00、21:00為劃分, 活動可以是看電視、聊天、下棋、上樓梯或下樓梯、散步、睡眠等,主要分為兩類:①活動狀態, 如電視、聊天、下棋、上樓梯或下樓梯、散步;②休息狀態, 主要指睡眠。

1.3 觀察指標 診斷心肌缺血是以持續≥1 min的心電圖中S-T段水平型或下垂型下降1.0 mm為標準。

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。等級資料采用秩和檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

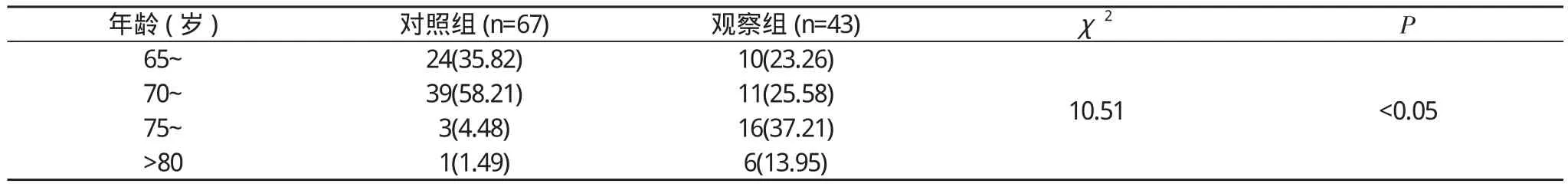

2.1 兩組患者在不同年齡段的缺血情況對比 觀察組年齡>75歲時發生心肌缺血的比例51.16%較對照組的5.97%高,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

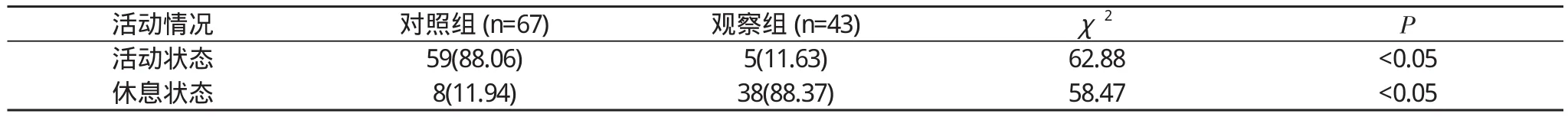

2.2 兩組患者在不同活動情況時的缺血情況對比 觀察組患者在休息狀態時發生心肌缺血較多, 占88.37%, 對照組休息狀態時為11.94%;對照組患者在活動狀態時發生心肌缺血較多, 占88.06%, 觀察組活動狀態時為11.63%, 兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者在不同時間段的缺血情況對比 觀察組在2:00~7:00, 12:00~14:00, 21:00~2:00相對休息時間發生心肌缺血的比例較高, 對照組在7:00~12:00, 14:00~21:00相對活動時間發生心肌缺血的比例較高, 兩組患者在不同時間段的缺血情況對比差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組患者在不同年齡段的缺血情況對比[n(%)]

表2 兩組患者在不同活動情況時的缺血情況對比[n(%)]

表3 兩組患者在不同時間段的缺血情況對比[n(%)]

2.4 兩組患者平均心率比較 觀察組患者的平均心率為(66.12 ±2.54)次/min, 對照組患者的平均心率為(87.61±6.15)次/min,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5 兩組患者在不同的S-T段下降程度時缺血情況對比 觀察組在S-T段下降程度為<2 mm時發生心肌缺血的比例較高,為58.14%, 明顯高于對照組的22.39%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表4 兩組患者平均心率比較(±s, 次/min)

表4 兩組患者平均心率比較(±s, 次/min)

注:兩組比較, P<0.05

組別 例數 平均心率對照組 67 87.61±6.15觀察組 43 66.12±2.54 t 6.72 P <0.05

表5 兩組患者在不同的S-T段下降程度時缺血情況對比[n(%)]

3 小結

無痛性心肌缺血指的是無明顯的疼痛癥狀, 但客觀可以證明其存在的心肌缺血, 現在已嚴重影響人們的生活健康, 尤以老年人為主。但無痛性心肌缺血由于疼痛閾值的異常, 導致其發病機理仍沒有確切的定論[2]。在本次研究中可以發現老年無痛性心肌缺血產生時主要的臨床特點有:年齡>75歲的老人發病率較高;在休息狀態時發病率較高;在2:00~7:00, 12:00~14:00, 21:00~2:00相對休息時間發病率較高;在S-T段下降程度為<2 mm時發病率較高;發病時心率減慢。

本次研究發現, 對于老年無痛性心肌缺血患者的護理十分重要, 需要加大護理的全面和嚴謹:①預防為主, 對患者定期進行檢查, 如血脂、血壓、血糖等方面[3];②講解疾病的理論知識, 增加患者以及家屬的認識, 進行飲食和生活方面的指導;③理解患者的全面情況如病因、病史, 為患者制定有針對性、人性化的護理方案;④注重患者的心理干預疏導, 由于患者以老人為主, 更加要關注患者的心理狀態, 及時處理, 增加患者的積極性。

綜上所述, 較一般老年心肌缺血患者, 老年無痛性心肌缺血患者的臨床特點較為特殊, 因此在治療中全面的了解發病特點以及規律, 為患者制定有針對性的, 人性化, 個性化的護理方案, 對提高治療效果, 減少死亡率尤為重要。

[1]陳在嘉, 徐義樞, 孔華宇.臨床冠心病學.北京:人民軍醫出版社, 1994:260-263.

[2]李建軍. 無痛性心肌缺血與炎癥. 臨床內科雜志, 2009, 26(1): 11-13.

[3]薛自立.老年患者24 h動態心電圖缺血性ST段改變及最低心率分析.中國交通醫學雜志, 2004, 18(1):31-32.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.21.158

2015-04-28]

710032 第四軍醫大學西京醫院心血管外科手術室