人生難得一知音

楊淺唱

有人說,是傅雷發現黃賓虹。這話對了一半。準確地講,黃賓虹同樣也發現了傅雷。

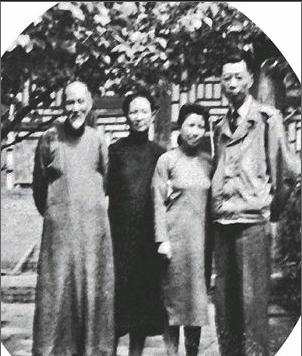

黃賓虹、傅雷的交誼始于1935年劉海粟的上海家中。那年,他們一個72歲、一個27歲,整整45歲的年齡差距并沒有妨礙他們一見傾心并成為知己。之后的歲月中,雖有會面,卻只是寥寥數次、匆匆數日而已。而他們的忘年交誼,都體現在100多封論述藝術的書信里。

他們的書信往來開始于1943年的一個偶然:傅雷無意間看到了黃賓虹寄給表姐顧飛的信和畫。而這偶然中,似乎又存在著必然。

要知道,那時的傅雷,歐游歸國,名滿天下,擁有著改變當時腐朽畫壇的決心和抱負:“藝術應當預言,應當暗示。但預言什么?暗示什么?此刻還談不到。現代的中國藝術家先把自己在‘人類的熱情的洪爐中磨練過后,把東西兩種藝術的理論有一番深切的認識之后,再來說往左或往右去,決不太遲。在此刻,在這企待的期間,總而言之En attendant,我再說一遍:往何處去?往深處去!”

而出身于傳統的黃賓虹,在接受了文藝新思潮的洗禮后,也認識到東西兩種文化的共通之處:“中畫與西畫,若造極詣,其理相同。中國畫家和西洋畫家至于相互非詆,皆蓋未能達其最高峰。并推之世間之理,九流百家之道,紛紜錯雜,然考核其真諦,莫不殊途同歸。”

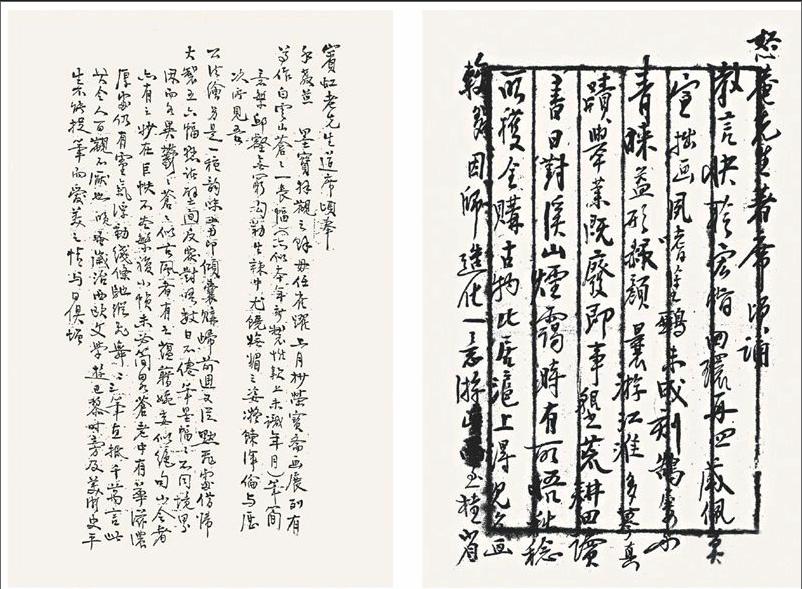

二人所寫,時隔三年,卻異曲同工。難怪在傅雷的第一封通信中這樣寫到:“獲悉先生論畫高見,尤為心折,不獨吾國古法賴以復光,即西洋近代畫理亦可互相參證,不爽毫厘。所恨舉世滔滔,乏人理會,更遑論見諸實行矣。”而接到信后的黃賓虹如獲知音,“回環再四”。從此,傅雷與黃賓虹二人的書信往來便一發而不可收拾。

在12年的書信畫作往來中,傅雷總是能領會黃賓虹的每一次畫風變革,指出其中的妙處,并給予由衷地贊嘆:“年來蒙先生不棄,得以縱覽大作數百余幅,遒勁者有之,富麗者有之,平淡者亦有之,而筆墨精神,初無二致,畫面之變化,要亦為心境情致時有變易之表現耳。”

然而,傅雷對黃賓虹個別作品的不同見解,也會在信中直言不諱:“偶有見布局有過實者,或層次略欠分明者,諒是目力障礙或工作過多,未及覺察所致,因承下問,用敢直陳。”

在“壬辰之變”后,傅雷更是在黃賓虹的畫中,看到了中西方藝術的相似之處:“去盡華彩而不失柔和滋潤,筆觸恣肆而景色分明,尤非大手筆不辦。此種畫品原為吾國百年傳統,元代以后,惟明代隱逸之士一脈相傳。但在泰西,至近八十年方始悟到,故前函所言‘立體、‘野獸二派在外形上大似吾公近作,以言精神,猶遜一籌。”

而黃賓虹在寫給傅雷的信中,則更多地向傅雷傾訴自己從理論到實踐的心得體會:“拙筆所存舊作以法北宋為多,黝黑而繁;近習歐畫者頗多喜之。然中國畫仍當以元人為極則。惟明人太剛,清代太柔,皆因未從北宋筑基也。此后有純用線條之拙筆一種,當奉教。竊以為可成個面目或在此,尚未敢言。多收藏古畫者亦可。將來可寄上拙畫,請甄別與人,擇其優劣,祈刪出;間或可觀者,如合尊意即留之;或有同好,不必較及錙銖耳。”

對傅雷的感情,黃賓虹也在信中直抒胸臆:“今以拙筆,幸得大雅品題,知己之感,為古人所難,而逼人倖邀之。非特私心竊喜,直可為中國藝事大有發展之慶也……”

而在傅雷和黃賓虹的交誼中,最突出的一件事,便是在1943年黃賓虹80大壽時,以傅雷為首的上海友人為黃賓虹舉辦的“八秩紀念書畫展”。當時,黃賓虹困居北京,畫展則開在上海。畫展中100余件書畫作品都是黃賓虹從北京寄來的近年之作。在此期間,黃賓虹還多次致信傅雷交流辦展事宜。

畫展之事,令黃賓虹十分感動,也由此與傅雷的感情更深了一步。

從1935年初識,到1955年黃賓虹離世,20年的交誼,黃賓虹與傅雷從相遇到相知,兩地間隔,年齡差距,卻因為二人種種的不同,反而增進了二人的情誼。這種日久而增進的感情,在藝術界著實不易。

在傅雷晚年致劉抗的信中,我們可以看到黃賓虹在他心目中的地位:“以我數十年看畫的水平來說,近代各家除白石、賓虹二公外,余者皆欺世盜名。而白石嫌讀書太少,接觸傳統不夠,賓虹則廣收博取,不宗一家一派,浸淫唐宋,集歷代各家精華之大成,而構成自己面目……我認為在綜合前人方面,石濤之后,賓翁一人而已。”

“六親不認”的傅雷面對多如過江之鯽的近代畫家中,只選了兩個,而將最高的榮譽給予了其中的一位、自己的忘年之交—黃賓虹。可以這樣說,黃賓虹與傅雷二十多年的交往中,藝術、道義、友情是彼此永恒的話題,而這些,則是我們后世彌久彌深取之不盡的寶山。