完善社區矯正風險測評量表的思考

吳曉敏

(西南石油大學,四川成都 610500)

完善社區矯正風險測評量表的思考

吳曉敏

(西南石油大學,四川成都610500)

[關鍵詞]社區矯正;風險評估;分類管理; 測評量表

[摘要]有效的風險評估可以合理有效配置社區資源,對安全系數較低的矯正對象給予較多的關注,從而降低社區服刑人員重新犯罪的風險,提高矯正質量。上海、北京等地在社區矯正試點工作中率先開展了風險評估工作并制定了測評表,取得了一定的成效,但測評量表仍有需要完善的地方,不同評估階段、不同服刑人員、未成年人罪犯使用相同的風險評估量表是不科學的。本文通過對不同評估階段的評估重點進行分析,對不同矯正對象的人身危險性進行比較,對未成年人犯罪的特點進行總結,在此基礎上提出量表的制作應當具有針對性,并嘗試對入矯前階段和未成年人罪犯的風險評估就測評因子的選取上設計了簡單的測評量表。

中國從2003年起逐步開展社區矯正試點工作以來,社區矯正工作迅速發展并取得明顯成效,《刑法修正案(八)》將社區矯正正式寫入其中,這是中國在刑罰輕緩化發展方向邁出的重要一步。隨著社區矯正制度的建立和完善,有更多的被判處非監禁刑的服刑人員投入社區改造,截至2015年5月底,全國各地累計接收社區服刑人員242.9萬余人,累計解除矯正169.6萬余人,現有社區服刑人員近74萬人。將這么多服刑人員放在社區進行矯正,導致社區矯正對象監管難度日益增加,社區矯正風險評估成為了急需解決的問題。而風險評估的基礎工作是風險測評量表的設計,通過測評量表對社區矯正對象的人身危險性和重新犯罪的可能性進行科學的量化,準確地分析矯正對象重新犯罪的風險大小及程度,為實施針對性地監督管理和教育矯正、避免矯正對象重新犯罪,提供科學的參考依據。

一、中國社區矯正風險測評量表現狀

在西方國家,刑事被告人或罪犯的每一次流向和處境的改變,都會涉及再犯風險評估和以此為基礎的刑事策略和矯正措施的選擇。具體而言,將牽涉到法院是否對刑事被告人或罪犯適用緩刑、假釋、減刑;矯正機構將罪犯置于何種警戒度的監管場所,對罪犯處以何種級別的監管,對罪犯實施哪些項目的干預和哪些方面的矯正。[1]中國對社區矯正對象的風險評估研究起步較晚,相關理論不夠深入,制度設置不夠健全。在社區矯正實踐中,筆者認為主要存在以下問題:

(一)量表的設計基本是根據當地情況各自為政,在測評因子的選取、分值的設定與分數段的劃分上差別較大。上海市率先設計了《社區矯正風險評估測評表》,評估題目中涉及了過多的主觀和含糊的項目,缺乏客觀、統一的標準。北京市研發了《北京市社區服刑人員綜合狀態評估指標體系》,內容全面但專業性太強,操作起來困難。江蘇省開發了社區矯正風險評估網絡系統軟件,但在實際工作中矯正工作者還是過多相信自己的直觀感覺,憑對服刑人員的印象打分,主觀性較強,難以保證預測結果的準確性,不利于實現刑法個別化。另外,量表在測評因子的選取上沒有賦予不同因子以不同權重,如酗酒和賭博對再犯都有影響,但程度不同,權重系數應體現出差異。

(二)量表單一。不同的矯正階段、未成年人與成年人、幾類服刑人員共用一張表格是非常不科學的。不同的矯正階段工作重點有所區別,被判處管制、宣告緩刑、假釋和監外執行的犯罪分子人身危險性不同,未成年人犯罪、女性犯罪 有其自身的特點,因此,制作測評量表時在測評因子的選取上應體現出特色。

社區矯正在西方國家已有較長時間的發展,這些國家已制定并普遍采用了比較通用的預測工具。英格蘭和威爾士的監獄部門和緩刑執行機構規劃了一個較為全面的罪犯評估系統——OAsys(offender Assessment system)該系統旨在評估犯罪人重新犯罪的可能性及再犯行為的嚴重性,主要適用于接受緩刑、社區服刑等五類犯罪人。[2]加拿大不僅有科學的評估量表,還分別針對女性犯罪、性侵犯犯罪分子、暴力犯罪等進行風險管理。按照科學和量化的要求,構建統一的評估量表是個難題,我們可以在總結矯正經驗的基礎上借鑒國外的相關做法,結合中國的實際情況制定出統一的評估標準,從而科學確立矯正對象風險等級,有效實施分級管理,開展針對性教育,提高社區矯正的質量,降低服刑人員重新犯罪率。

二、完善社區矯正風險測評量表的思考

(一)明確社區矯正風險評估階段

社區矯正風評估體系應當貫穿于判決前、入矯后、解教前三個階段。

1.審前評估

有學者認為,從嚴格的時間上來劃分,審前調查應該是作為選用社區矯正的前置程序,風險評估則是犯罪人進入社區矯正后的首次評估,[3]審判前不存在風險評估。筆者認為風險評估是法院審理擬判緩刑、假釋罪犯是否適用社區矯正的前置性程序。西方國家在長期的社區矯正實踐中就罪犯人身危險性評估形成了一套比較科學合理的做法,如在社區矯正制度發源地之一的英國,社區矯正量刑階段,必須經社區矯正執行機關提供判決前報告,即對犯罪的性質和原因提供專業職業評估,調查那些可能加重減輕罪行的情節,從而使社區矯正前瞻介入量刑階段。[4]許多社區矯正成熟的國家設有假釋委員會,其中一項重要的工作就是審查上報的有假釋資格的罪犯能不能最終獲得假釋,而審查的過程就是風險評估的過程。

《刑法》72條宣告緩刑的條件是“不致再危害社會”,第81條假釋的條件“認真遵守監規,接受教育改造,確有悔改表現,假釋后不致再危害社會”。“不致再危害社會”是根據犯罪分子的犯罪情節和悔罪表現進行的一種判斷,這里的犯罪情節是一個綜合性概念,既包括客觀方面的情節,也包括主觀方面的情節;既包括案中情節,也包括案外情節。[5]考察的是犯罪人的社會危害性和人身危險性,與“有無再犯的危險”有異曲同工之處。《社區矯正實施辦法》第4條規定:“人民法院、人民檢察院、公安機關、監獄對擬適用社區矯正的被告人、罪犯,需要調查其對所居住社區影響的,可以委托縣級司法行政機關進行調查評估。受委托的司法行政機關應當根據委托機關的要求,對被告人或者罪犯的居所情況、家庭和社會關系、一貫表現、犯罪行為的后果和影響、居住地村(居)民委員會和被害人意見、擬禁止的事項等進行調查了解,形成評估意見,及時提交委托機關。” 可以看出“宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響” 一方面要從犯罪分子本人及家庭情況方面進行把握,綜合了解犯罪分子的道德品質、生活習慣、興趣愛好,及該犯罪分子的家庭情況等相關信息,另一方面要從社區居民的反映情況進行把握,廣泛聽取社區居民對某一犯罪分子的品行、一貫表現、在居民中的表現等方面的評價,從而界定適用緩刑是否會給社區造成重大不良影響。通過比較不難發現之前人民法院在判處管制、宣告緩刑和作出假釋決定前進行的審前調查不同于風險評估,我們既要對犯罪人進入社區矯正的可行性進行評估,也要對其重新犯罪的可能性進行評價,最后形成調查評估報告。

2.入矯后的再犯危險性評估

入矯后的評估又叫階段測評,指每半年或一季度一次對測評對象接受改造、矯治的情況進行評價,主要評估其在社區矯正期間內重新犯罪的概率及社會承受的安全風險系數,根據評測結果針對服刑人員劃分不同的風險等級,對其實施不同強度的分類管理,有針對性地制定矯正方案,落實監管措施,合理配置矯正資源,提高矯正效果。司法實踐中更注重初次測評和解教前的測評,該階段在司法實踐中主要存在測評缺乏針對性和不穩定性。而入矯后罪犯的改造情況相對來說是比較復雜的,服刑人員的社會、家庭、個人情況錯綜復雜,人身危險性也在不斷發生變化,僅僅以時間的接點不能全面反映矯正對象的真實情況,更不能準確進行風險評估。因此該階段的測評應當具有靈活性,在具體的測評工作中應結合矯正對象的改造情況及各地的實際情況進行階段測評,相應增加或減少測評的次數,而不是機械地劃分時間階段進行測評。

3.解除矯正前的風險評估

該階段對整個矯正期內的矯正效果和質量進行總體、全面的分析和評價,并對社區服刑人員刑滿釋放后再犯危險進行評估和預測。這個階段可以認為是對解除矯正后的再犯危險的深入評估,應當是對重新犯罪的深層次的預測與展望。筆者認為,解矯前的再犯危險評估應當是這三個階段風險評估的關鍵所在。因為一旦解除社區矯正,服刑人員就算是正式的回歸社會,真正獲得自由和重生,矯正機構再也不能像在矯正期內那樣對其進行約束了。此外,由于還是社區服刑人員回歸社會前的最后一次對其進行再犯危險評估,因此在評估中應注重彰顯人性化。

(二)針對不同階段制定統一的風險評估量表

之前已經提到過,社區矯正起步較早的北京、上海、江蘇、四川等地設計了風險評估測評量表,但都各自為政,中國目前尚無統一的風險評估量表。量表的設計是一個復雜而漫長的過程,需要從大量的抽樣調查對象中獲取信息和數據,對于預測因子的選取也需要科學的論證。筆者認為既然社區矯正風險評估應當貫徹于判決前、進入社區矯正后、解除矯正前三個階段,而每個階段評估的重點是不同的,在測評因子的選取上也應當有所體現,因此量表的設計有所不同。

1.入矯前的風險評估

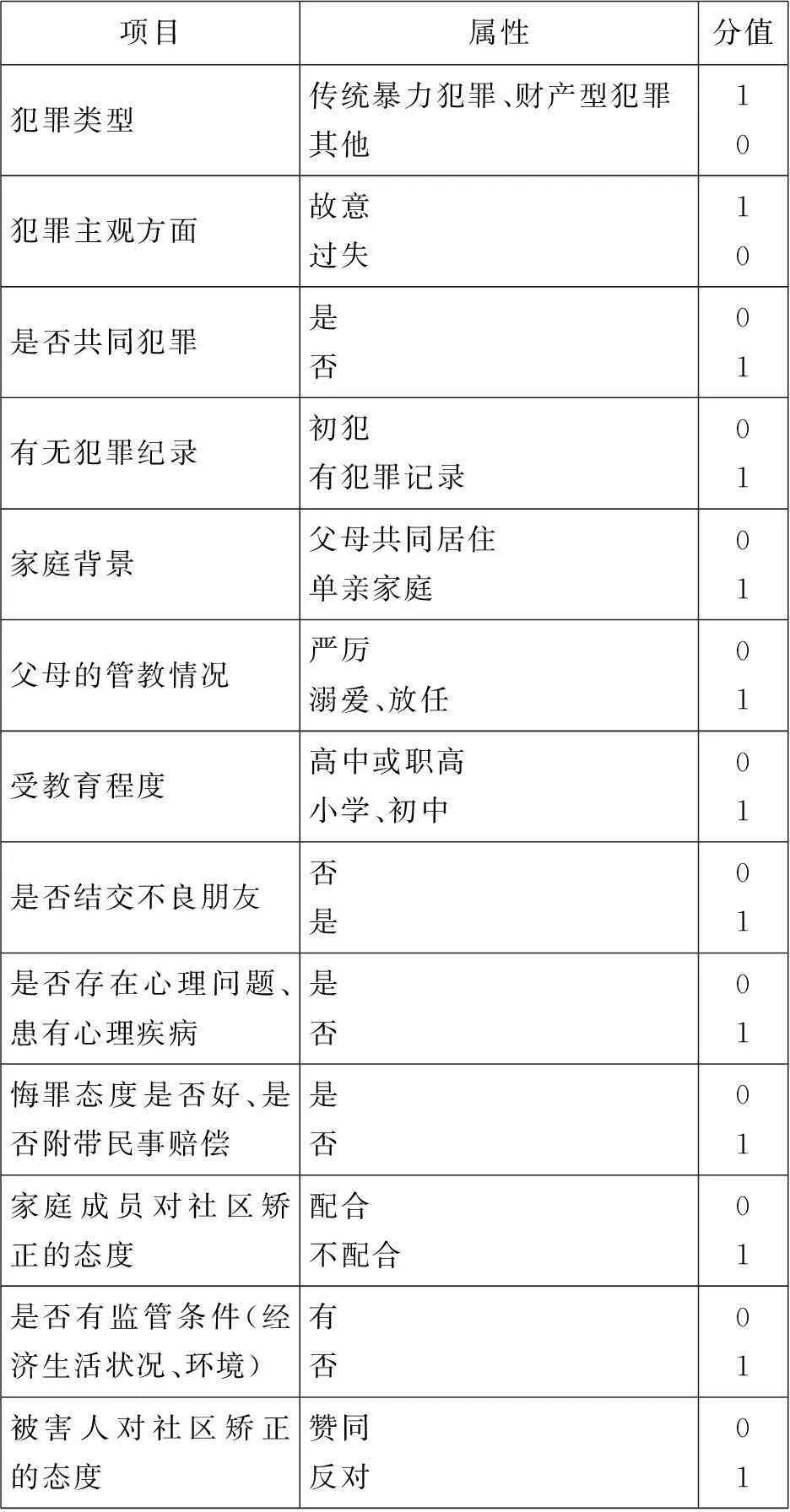

入矯前的評估為人民法院是否判處管制、宣告緩刑和假釋的重要參考依據。該階段的風險評估重點是對犯罪人人身危險性和主觀惡性進行評估,此外,還要對可能影響人身危險性的一些因素進行考察,如罪犯的心理因素、生理因素、家庭因素、社會因素等進行綜合分析。在此基礎上結合考察宣告緩刑對所居住社區有沒有重大不良影響,在預測因子的選取上側重于被害人情況、矯正對象適用社區矯正后可能對所居地的影響、監管條件、家庭成員對社區矯正的態度等情況。針對該階段的特點并結合《刑法修正案(八)》的相關規定,筆者選取了一些有代表性的測評因子,僅就測評項目設計了簡單的量表。(見表1)

表1 社區矯正入矯前測評表

(分值越高危險性越大)

2.社區服刑人員入矯后的風險評估

入矯后評估重點是犯罪人人身危險性,在該階段需要對犯罪人進行客觀、系統的評價。在測評因素的選取上可以側重予以下兩方面:

第一,靜態指標與動態指標的結合:所謂靜態指標是指不因服刑人員的改造而變化,難以被影響而減少風險程度的指標。主要包括:文化程度、犯罪紀錄、教育、家庭和工作背景等。靜態指標的因素是一成不變的,而罪犯再犯的可能性是不斷變化的,動態指標則容易克服這種缺陷。主要包括:矯正情況、經濟狀況、人際關系、生活習慣、矯正期間婚姻狀況、居住狀況等。如有的服刑人員能認識到自己的犯罪,積極配合矯正,遵守規定,參加公益勞動,有的服刑人員則表現出消極甚至抵觸的情緒,這類罪犯危險性相對較高。有的服刑人員在接受社區矯正期間婚姻狀況良好,往往能得到配偶的關心和支持,大多數能健康、積極地生活,人身危險性和再犯性都很低。婚姻狀況較差或是已經離異的犯罪人壓力較大,無疑會對他們的日常工作和生活以及思想改造產生負面影響,增加其服刑期間的風險度,從而具有較高的再犯可能性。在判決前的評估階段主要是對其基本情況的了解,所以靜態指標居多,矯正階段的評估主要反應服刑人員的改造情況,所以以動態指標為主。但是,動態指標常常帶有一定的主觀性,評估對象可能會作虛假陳訴,缺乏靜態指標的可靠性,因此在該階段的評估中評估者的經驗積累很重要。

第二,與需要評估結合:需要評估是指根據社區矯正工作安全、矯正等目標,對社區矯正對象存在的影響矯正工作目標實現的內外因素所進行的評價。這里的需要既包括矯正對象現實存在的需要,也包括通過矯正工作讓罪犯將矯正的目標要求內化為自己的內在的需要。[6]美國上世紀70年代人們對矯正效果提出質疑,在這種背景下確立了“以需要為基礎的監督”的概念,他們開展了“社區資源管理隊”計劃,這是為實現需要為基礎的監督技術的特殊組織設計,其內容是允許社區矯正工作人員有一定的專業知識和專業興趣,培養一定專業知識后,管理隊的官員開始對當事人進行監督,他們中的每一個人處理當事人不同的問題。其管理理念也逐漸由“以目標為基礎”(即改造犯罪人的目的)向“以需要為基礎”轉變,希望通過滿足罪犯的需要降低重新犯罪的風險。中國在社區矯正的過程中也開展了需要評估,通過調查篩選了一些與服刑人員有密切關系的項目,如:經濟問題、健康問題、住房情況等,其目的是根據其需要有針對性地制定幫教計劃,保證罪犯的矯正質量。可以明確的是,需要的滿足會影響罪犯的改造,而罪犯的改造情況又體現了一定的人身危險性。因此,該階段在測評因子的選取上可以與需要評估的相關項目相結合。

3.解矯前的風險評估

該階段的風險評估既是對社區矯正質量的評估也是對服刑人員人身危險性的檢測,通過對矯正期內的矯正效果進行綜合評價,預測重新犯罪的概率,也為安置幫教提出回歸保護建議。一般而言,絕大多數服刑人員經過各種教育活動、監督管理,悔罪意識明顯增強,人身危險性大大減弱,這類罪犯的再犯概率是很低的。效果評估既涉及到矯正對象改善狀況的評估,還涉及到對矯正機構及矯正工作人員工作成效的評價。因此,在該階段測評量表的設計上應當考慮將社區矯正的效果選定為測評因子。如:對社區矯正的態度、遵守社區矯正規章制度、受表彰、獎勵的情況、社區服刑人員減刑的情況、社會公眾對社區服刑人員的表現作出的評價等因素。

(三)針對不同矯正對象設計不同的量表

社區矯正適用的對象包括被判處管制、宣告緩刑、假釋和暫予監外執行的犯罪,這四種對象的人身危險性是不同的。一般情況下,被判處管制,宣告緩刑的罪犯罪行較輕,人身危險性較小,被裁定假釋的罪犯與暫予監外執行的罪犯有可能罪行較重甚至是無期徒刑犯,人身危險性較大,有較深的犯罪根源,司法實踐中四種服刑人員使用同一測評量表并不科學。如假釋、暫予監外執行的犯罪分子在進行評估時應當考察在監獄中的服刑情況,接受矯正期間與獄友的交往情況等。大量實證調查表明,出獄后經常聯系的獄友相當部分是在交流犯罪經驗,甚至謀劃新的犯罪,有這種情況的罪犯容易受到不良影響,具有較高的風險。而判處管制、宣告緩刑的犯罪分子則無需進行該方面的考察。暫予監外執行的罪犯在進行社區矯正時往往因為身體原因一般不安排他們參加公益勞動,在設計量表時將這些內容計入評估因素,而對于有的服刑人員來說這些評估項目卻不能計入測評之列,那么在總分上肯定是有偏差的。

從社區矯正的發展史來看,最早的社區矯正是從未成年犯罪,尤其是對未成年犯罪的恢復性司法開始嘗試的。加拿大、美國針對不同類型人群制定了不同類型的量表,如成人量表、女性量表、未成年人量表等,以便能夠科學、準確地把握社區服刑人員在不同階段所發生的心理及行為變化,全面了解社區服刑人員的綜合狀況。對于未成年犯罪人盡量避免監禁,實現非監禁化,已經成為各國少年司法制度共同的理念。新《刑事訴訟法》第266條明確規定:“對犯罪的未成年人,實行教育、感化、挽救的方針,堅持教育為主、懲罰為輔的原則”。標志著未成年人恢復性司法制度的確立,該理念倡導的社區矯正制度將會更廣泛適用于未成年人犯罪。據司法部統計,2011年前中國未成年人重新犯罪率是20%之多,上海未成年犯管教所通過以在押犯為樣本展開調查,發現未成年人初次犯罪年齡在14—16歲之間,重新犯罪的人數達到90%,基本印證了“初次犯罪的年齡越小,再次犯罪的可能性越大的判斷”。[6]為預防未成年人重新犯罪,達到矯正效果,必須重視社區矯正中的風險評估環節。因此,在量表的制作上應當從未成年人犯罪的特點、重新犯罪的相關因素、社區矯正的特殊性展開。筆者借鑒上海第一中級人民法院對在押未成年犯重新犯罪的實證調研,針對測評因子的選取嘗試設計了一套量表。

表2 未成年犯社區矯正風險評估測評表

(分值越高風險越大)

三、小結

社區矯正風險評估是社區矯正工作的基礎環節,它既是犯罪分子能否進入社區矯正的前置程序,也是矯正過程中分類管理的基礎。這就要求在審前社會調查和罪犯監管矯正過程中采用科學的風險評估工具,在有效適用社區矯正的同時,強化監督措施,控制再犯風險,實現刑罰的功利目的和正義追求。期待中國出臺統一的風險評估辦法,制定統一的風險評估量表,完善評估方法和評估程序,使社區矯正評估工作有章可循,推動社區矯正走向成熟和完善。

〔參考文獻〕

[1]孔一.社區矯正人員再犯風險評估量表研究[J].犯罪與改造研究,2012(7).

[2]陳夢琪.英國社區矯正制度評析[J].域外借鑒,2003(6).

[3]李萍、沈葉波.江蘇社區矯正評估體系的實踐與思考.載劉強.社區矯正理論與實務研究文集.公安大學出版社,2009:20.

[4]美,大衛.E. 杜菲.美國矯正政策與實踐.中國人民公安大學出版社,1992:304.

[5]張明楷.刑法學 [M].法律出版社,467.

[6]狄小華. 社區矯正風險評估體系[J]. 政法學刊,2007(6).

[7] 上海市第一中級人民法院少年審判庭.未成年人重新犯罪的實證分析及對策研究.載犯罪研究,2011(3):3.

(責任編輯:勞舟)

[中圖分類號]D917.6

[文獻標識碼]A

[文章編號]1008-5955(2015)04-0064-05

[作者簡介]吳曉敏,女,西南石油大學法學院講師。

[收稿日期]2015-10-28