何力:傳統新聞人的互聯網大冒險

徐天

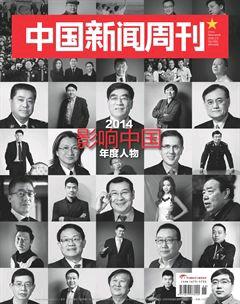

攝影/董潔旭

獲獎理由

他是中國傳媒市場化20年歷史的親歷者、見證人。他的職業履歷,就是一份財經媒體25年來在市場大潮中求新、求變的說明書。2014年,他帶著新生的“界面”,老兵歸來。他在移動互聯的新平臺上,繼續做高品質原創新聞的堅守者,同時也成為自媒體共享互聯的召集人。他以親身經歷詮釋了,潮起潮落中的新聞人,轉身永遠精彩。

何力已經想不起,自己是在哪一個確切的時刻,萌生投身互聯網之志的。

“其實我幾乎沒有自我選擇,都是被時代裹挾著向前走的。”他告訴《中國新聞周刊》。

從多家知名財經媒體的總編輯,轉型為界面(上海)網絡科技有限公司的CEO,現在的何力,在兩個小時的采訪里,不斷拋出專業的互聯網用語:“界面目前每天更新100篇左右的原創新聞,一個UV(獨立訪客)大約能帶來10個PV(點擊量)。”

他帶領的脫胎于傳統媒體的團隊,也在艱難而卓有成效地向真正的互聯網企業轉型。2014年末,界面推出了“自媒體聯盟”計劃。他希望將界面打造成一個類似天貓的平臺。“在我們的平臺上有一家又一家的店鋪,但賣的是新聞和原創內容。”

這與傳播學者喻國明的觀點不謀而合。喻國明稱,互聯網是一種“高維媒介”,其基本要求就是開放。一切試圖“粗暴簡單地植入”互聯網因素的媒介轉型邏輯,都是錯誤的,未來的方向,是“平臺性媒介”。

被時代裹挾著向前走的何力,同樣也在以一己之力,尋找著、推動著媒體轉型的時代大潮。

幾度觸網

何力第一次親身感到互聯網的革命性力量,是在2005年。

當年,任《經濟觀察報》總編輯的他去美國參加培訓,參觀了彭博社等新聞機構,已經能明顯地感受到互聯網對新聞傳播的影響。但這個念頭只是一閃即過。

真正付諸行動,已是2009年。其時,他已出任第一財經傳媒有限公司旗下《第一財經周刊》的總編輯。他和公司董事長高韻斐希望,能對公司架構做一個改革,將公司所屬的日報、周刊、電視、廣播和網站整合成一個統一的平臺,所有記者都為這個平臺供稿,編輯則負責將稿件從不同渠道分發出去。

這一類似互聯網媒體架構的扁平化改革只進行了短短數月。不久后,何力離職,去了《財經》。據他所知,后來的改革并不如人意。

2011年初,他創辦《全球商業經典》雜志,出任總編輯。雜志的投資方是萬達集團,設定的目標讀者是商業界精英。雖然運用了新媒體的宣傳造勢手段,這仍是一家典型的傳統媒體,投射著他的文人情懷。他曾希望,這將是他創辦的最后一本雜志。

兩年半后,他離開了這家雜志。之后有媒體爆料,雜志在三年內燒掉了4500萬。

不久后,他在《第一財經周刊》時的同事華威向他提議,做一個財經與金融信息服務的新媒體項目。針對投資者,創建一個信息服務網站,類似彭博新聞。他幾經思考,同意加入。

2013年夏天,他開始再創業。這一年,他51歲,進入傳媒行業24年。

原創新聞互聯網平臺的時代到來

2013年初秋,何力憑著自己的人脈關系,四處尋找投資。卓爾傳媒集團成為最早的投資方。

他也去見了老領導高韻斐。10月29日,他接到了高的電話,詢問項目進展。頭一天,解放日報報業集團和文匯新民聯合報業集團宣布重組,整合為上海報業集團,高出任集團黨委副書記、總經理。

這之后,事情發展之快,出乎何力的意料。

上海報業集團決定主導并投資,成為了項目的控股股東。至2014年春夏,國泰君安、海通證券、聯想弘毅、小米科技和奇虎360相繼決定投資入股。先期投資約為9000多萬人民幣。

2014年9月,界面(上海)網絡科技有限公司正式成立。何力出任公司CEO,華威任總裁。公司業務主要由華威負責,何力則主要負責對外事務,包括融資、宣傳和政府關系等。

為了和上海報業集團旗下主打政經新聞的澎湃新聞網站相區分,界面定位成專門針對城市公司人群的商業新聞、信息平臺。除新聞外,也提供大公司招聘信息,撰寫上市公司分析報告,從事高端電商等。

按照2005年出臺的《互聯網新聞信息服務管理規定》,互聯網信息服務單位分為三類。第一類,由新聞單位設立,可登載的新聞信息不限于本單位。第二類,由非新聞單位設立,只能轉載新聞信息。第三類,由新聞單位設立,只能登載本單位已播發的新聞信息。新浪、搜狐等門戶網站屬于第二類。隸屬于上海報業集團的界面,理論上則屬于第一類。根據2014年的最新規定,還可以發放記者證。

何力告訴《中國新聞周刊》,過去十年,互聯網新聞的發展主要體現在使讀者能更便捷地獲取海量新聞,但并沒有大幅度提升原創新聞報道的水平。陳彤離開新浪,意味著傳統新聞門戶網站的時代走向結束,基于社會化傳播大潮的新一代原創新聞互聯網平臺的時代即將到來。

“自媒體聯盟”

2014年9月22日凌晨,界面網站公測。上線語里寫道:“我們把服務放在新聞之前。”

何力和團隊一起,守在電腦前,看著后臺訪問數據的更新。他原先設想,會有瞬間而至的大規模訪問量。但這一夜,數據爬升緩慢,距離他們的期待值很遠。

“以前媒體人都說,酒香不怕巷子深,但是這個巷子太深了。是會有人來,但來的速度太慢了,互聯網時代,不允許這么慢。”何力說。

團隊決定,調整公司的定位,打造兩個不同的社區,一個社區針對投資者,另一個社區則吸引公司白領。

界面的核心用戶,是城市公司人群。他們工作和生活在城市,是H&M、ZARA、麥當勞、肯德基、必勝客、星巴克等連鎖品牌的主要消費群體。因此,界面將快速消費行業新聞放在了突出位置,以更貼近讀者。100多人的采編隊伍中,消費組是大組,僅駐上海的記者便有10人左右。

公測的數據顯示,80%的流量都來自移動互聯端。“除了半夜流量比較小,界面其余時間的流量很均勻,沒有最高點。也就是說,讀者的時間是碎片化的,他們隨時隨刻都有可能打開手機,登陸界面。”何力解釋說。

根據這一特點,界面每篇稿子的長度定為800字到1000字,標題、導語、關鍵詞都有著鮮明的互聯網特色。

2014年11月,界面推出了“自媒體聯盟”計劃,希望能吸引具備獨立原創能力的自媒體加入。

界面的第五封《致用戶》中寫道:“我們不可能生產所有好的新聞和內容,我們不可能不依靠外部傳播的力量,你不可抵擋互聯網的真正強大之處,沒有人可以獨立支撐起壟斷型優勢。”

何力告訴《中國新聞周刊》,自媒體運營者在這個平臺上獲得的廣告收入,界面甚至可以不分成。界面更在意的,是為讀者提供更多更好看的內容,以及讓更多的白領看到界面。

自媒體聯盟召集令發出后,幾周內,就有2000多個微信公眾號匯集到界面,覆蓋財經、科技、生活、地產、汽車等20多個領域,包括吳曉波頻道、中國三明治、郎club等。

界面希望,通過自己的編輯優勢,加上自媒體聯盟的資源,最終實現每日生產優質內容1000條。

媒體人何力,已經變得越來越像一名CEO。言談間,他對界面的未來充滿期待。他希望,如果政策條件具備,公司能盡快上市。

但有些事情是沒有變的。比如,采訪的過程中,他就接到了五六條來自主管部門的短信。此外,界面有一個“長篇”欄目,專門做特稿。與短平快的千字日常新聞不同,這個欄目慢工出細活,主要在周末向喜歡深度閱讀的用戶推送。

對性價比的問題,他只是微微一笑。“從一定意義上,長篇文章體現著我們的社會責任。一家媒體內,總要有一個部門做這樣的事情吧。”

何力

畢業于首都師范大學,1989年進入《中華工商時報》。2001年1月起,歷任《經濟觀察報》總編輯和社長、《第一財經周刊》總編輯、《財經》雜志主編、《全球商業經典》雜志總編輯和“界面”CEO。