運動指導(dǎo)有效性的“面”和“點”

賈齊

摘 要:在班級授課制的環(huán)境下,是否能夠讓存在著個體差異的全體學(xué)生在原有基礎(chǔ)上都得到最大程度的發(fā)展,構(gòu)成了衡量體育教學(xué)有效性的基本準(zhǔn)繩。本文分別從身體練習(xí)三個要素的角度以及如何實現(xiàn)信息重組的角度出發(fā),就如何實現(xiàn)運動指導(dǎo)的有效性提出了方法論的對策。

關(guān)鍵詞:運動指導(dǎo);身體練習(xí);“信息-認(rèn)知”;結(jié)構(gòu)

中圖分類號:G633.96 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1005-2410(2015)01-0006-03

運動技能的形成是體育課程目標(biāo)的基本組成部分,本文從方法論的立場出發(fā),圍繞運動指導(dǎo)的“面”和“點”談一些個人的看法。

一、身體練習(xí)三個要素的調(diào)整是保證教學(xué)有效性的前提條件

教學(xué)有效性的“面”是指體育教學(xué)要面向全體學(xué)生,所設(shè)置的身體練習(xí)要體現(xiàn)出對個體差異的承認(rèn),從而使得每個學(xué)生的運動技能在原有基礎(chǔ)上得到最大程度的發(fā)展。凡是做到這一點,就是有效的體育教學(xué);凡是沒有做到這一點,就不是有效的體育教學(xué)。

憑什么這樣說呢?

眾所周知,運動技能的形成是體育教學(xué)的基本特征,而運動技能的形成最終有賴于身體練習(xí)的有效性。如果教師面對著存在個體差異的學(xué)生,而設(shè)置的身體練習(xí)沒有體現(xiàn)這種差異性,就無法保證教學(xué)的有效性。比如,當(dāng)學(xué)生甲、乙存在著個體差異時,適宜于學(xué)生甲的身體練習(xí)未必適宜于學(xué)生乙,同樣,適宜于學(xué)生乙的身體練習(xí)未必適宜于學(xué)生甲。如果體育教學(xué)以“一刀切”的方式來設(shè)置身體練習(xí),必然導(dǎo)致所設(shè)置的身體練習(xí)游離于某些學(xué)生的最近發(fā)展區(qū)之外。在這種狀況下,部分學(xué)生由于所進行的身體練習(xí)難度過低而“吃不飽”,或者由于身體練習(xí)的難度過高而“吃不了”就成為必然,這當(dāng)然不能夠算是有效的體育教學(xué)。

那么,體育教學(xué)中怎樣設(shè)置身體練習(xí)才能夠在“面”的方面兼顧不同學(xué)生的差異呢?怎樣才能夠使得所設(shè)置的身體練習(xí)體現(xiàn)出“教其所不會,從會處下手教”呢?

身體練習(xí)是由三個要素構(gòu)成的觀點,對于兼顧不同學(xué)生的發(fā)展?fàn)顩r,實現(xiàn)有效的體育教學(xué)提供了方法論的支撐。

所謂身體練習(xí)的三個要素是指,在進行運動指導(dǎo)時,教師必須基于不同學(xué)生的發(fā)展水平,從三個要素的關(guān)系出發(fā)來設(shè)置身體練習(xí)。這三個要素分別是:技術(shù)動作、運動條件和運動課題。

以踢凌空球的教學(xué)為例:當(dāng)教師選擇了該身體練習(xí)時(圖1),其“技術(shù)動作”是踢凌空球,“運動條件”是使球處于靜止?fàn)顟B(tài)的某一位置,運動課題可以同時有四項選擇:(1)對能否踢到球的挑戰(zhàn);(2)對能夠?qū)⑶蛱叨噙h(yuǎn)距離的挑戰(zhàn);(3)對能否將球踢到預(yù)期方向的挑戰(zhàn);(4)對能否將球踢到預(yù)期區(qū)域的挑戰(zhàn)。

圖1 踢凌空球

如果在練習(xí)過程中,教師發(fā)現(xiàn)該身體練習(xí)對于某些學(xué)生的難度過低,那么,則可以通過調(diào)整運動條件或技術(shù)動作來提高難度。比如將運動條件由踢靜止?fàn)顟B(tài)下的球,改變?yōu)樘哌\動狀態(tài)下的球,或?qū)⒓夹g(shù)動作由支撐體位的動作,改變?yōu)轵v空體位的動作。

再比如以跨欄的教學(xué)為例:教師可以依據(jù)學(xué)生的發(fā)展水平,在不同的跑道中設(shè)置不同的欄架高度、欄架數(shù)量以及欄間距作為運動條件,讓學(xué)生依據(jù)自己的情況選擇三步過欄或五步過欄的技術(shù)動作,將學(xué)生所要改進的技術(shù)環(huán)節(jié)作為練習(xí)時各自關(guān)注的運動課題。

由此可見,當(dāng)教師圍繞某一課程內(nèi)容——比如踢凌空球或跨欄——實施教學(xué)時,如果能夠從身體練習(xí)三個要素的設(shè)置與調(diào)整入手,既保證了教學(xué)面向全體學(xué)生(即內(nèi)容的統(tǒng)一性),同時也使得所設(shè)置的身體練習(xí)與存在著個體差異的學(xué)生具有適宜性,從而為“教其所不同,從會處下手教”的有效教學(xué)提供基本的條件。

二、以運動技能形成的原理為依托提高運動指導(dǎo)的有效性

對身體練習(xí)三要素的調(diào)整,雖然從“面”的方面為全體學(xué)生形成運動技能提供了基本保障,但是這還不夠,因為學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中依舊會出現(xiàn)這樣或那樣的錯誤動作,教師還必須從“點”的方面,即針對不同學(xué)生的具體問題給予相應(yīng)的指導(dǎo)。

在教學(xué)現(xiàn)場時常出現(xiàn)這樣的情況:盡管教師所設(shè)置的身體練習(xí)適合于不同學(xué)生的身體發(fā)展水平,教師也進行了正確的示范和講解,學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度也很認(rèn)真,然而經(jīng)過1~2次的練習(xí)之后,會發(fā)現(xiàn)其中某些學(xué)生雖然存在這樣或那樣的缺陷,但是在總體上說已經(jīng)與所需要形成的本體感知覺大體一致,因此這些學(xué)生只要繼續(xù)細(xì)化或強化,就能夠基本掌握所要形成的運動技能。但是與此同時,另外一些學(xué)生的情況則完全不同,他們做出來的動作與所期望形成的本體感知覺相距甚遠(yuǎn)。對于這樣的學(xué)生,教師的運動指導(dǎo)應(yīng)該如何應(yīng)對,才能夠有效的幫助他們形成運動技能呢?

在本部分,我們給出運動技能的形成與信息獲得的關(guān)系,給出原理性的解釋和方法論方面的對策。

1.“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)視角下的運動技能形成機制

當(dāng)我們有意識的操作自己的身體時,所表現(xiàn)出來的動作都來自于原有的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)。通俗地說,凡是能夠被我們做出來的動作,都是已經(jīng)被我們的身體所記住的動作。動作的發(fā)生都來自“信息-認(rèn)知”的信息指令。沒有相應(yīng)的信息指令,就沒有相應(yīng)的動作發(fā)生。很顯然,如果相關(guān)的動作信息沒有存在于“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中,我們就無法發(fā)出相應(yīng)的信息指令。而一旦身體發(fā)出了指令,那么,這些指令必定來自于對以往動作信息的提取。這就如同“說話”一樣,我們所說出的任何語詞,都必定來自我們以往的記憶,因為我們不可能說出沒有被我們所記住的語詞。按照相同的邏輯,尚未被掌握的運動技能,也就意味著相應(yīng)的信息不存在于以往的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中。因此,形成新的運動技能也就意味著獲得新信息,使得原有的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。而運動指導(dǎo)的有效性,則表現(xiàn)為使學(xué)生獲得相應(yīng)的信息,從而形成新的運動技能。

那么,為什么在教師示范講解之后,經(jīng)過1~2次的練習(xí),有的學(xué)生就能夠表現(xiàn)出與所需要的本體感知覺大體一致的動作,而有的學(xué)生所做出的動作與所期望形成的本體感知覺相距甚遠(yuǎn)呢?換句話說,為什么同樣的運動指導(dǎo)對于某些學(xué)生是有效的,而對某些學(xué)生卻無效呢?

從教師方面來說,作為運動指導(dǎo)的示范和講解,都屬于信息的載體,教師借此將運動技能中所需要的且尚未被學(xué)生獲得的信息傳遞給他們。從學(xué)生方面來說,有的學(xué)生之所以經(jīng)過幾次練習(xí)就能夠表現(xiàn)出與所需要的本體感知覺大體一致的動作,是因為他們的“信息—認(rèn)知”結(jié)構(gòu)能夠從以往的記憶中,相對準(zhǔn)確的提取出與示范講解所對等的信息。但是,有的學(xué)生則與其不同,他們的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)或者是沒有從示范講解中提取出與其對等的信息,或者是在他們已往的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中沒有與其相同的信息,由此決定了這些學(xué)生所做出來的動作與所期望形成的本體感知覺相距甚遠(yuǎn)。

基于“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)的假說,我們可以進一步展開分析:

其一,形成新的運動技能意味著獲得新的信息,當(dāng)新的運動技能所需要的信息存在于以往的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中時,原有信息的重組就成為新的運動技能得以形成的內(nèi)部機制。比如張三原先不會某個動作,但是當(dāng)他初次看了該動作之后,很快就能夠像模像樣的做出該動作。對于這類事實得以發(fā)生的原因,就可以用信息重組的假說做如下解釋:當(dāng)該運動技能所需要的信息存在于以往的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中時,它們分散于該結(jié)構(gòu)中的不同之處,這也就是張三在此之前不會該運動技能的原因所在。當(dāng)他看到了該動作之后,“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)將這些分散于不同地方的信息提取出來形成了新的組合,從而能夠發(fā)出該動作所需要的信息指令,由此使得該動作得以表現(xiàn)出來。

那么,當(dāng)新的運動技能所需要的信息已經(jīng)存在于“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中時,為什么在某些學(xué)生那里卻不能將其準(zhǔn)確的提取出來呢?這是因為動作信息并非以要素的方式存在于“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中,而是以格式塔——即與其他信息相互關(guān)聯(lián)為一體——的方式存在于其中。也就是說,當(dāng)學(xué)生面對新的運動技能時,一旦他們的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)不知道應(yīng)該從哪些格式塔中將哪些信息提取出來(即檢索的失誤),或者錯誤的提取了自以為正確的信息,在這種情況下,由于“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)無法實現(xiàn)正確的信息重組,由此就表現(xiàn)出與所要形成的運動技能格格不入的錯誤動作。

其二,當(dāng)原有“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)之中不存在新的運動技能所需要的信息時,“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)當(dāng)然不可能發(fā)出新的運動技能所需要的指令。因此,那些學(xué)生之所以出現(xiàn)與新的運動技能格格不入的錯誤動作,也有可能是因為他們的原有“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中沒有與其相同的信息。只有當(dāng)“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)獲得了相應(yīng)的新信息之后,才為形成新的運動技能提供了必要條件。

現(xiàn)在的問題是,當(dāng)教師面對著無法實現(xiàn)信息重組或“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中沒有所需要信息的學(xué)生時,應(yīng)該基于怎樣的方法論來選擇解決的對策呢?

2.有效指導(dǎo)的方法論對策

教師首先要對錯誤動作發(fā)生的原因予以分析和診斷,從而判明是由于信息重組的失敗,還是由于原有“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中不存在所需要的信息,然后再根據(jù)具體原因予以相應(yīng)的指導(dǎo)。

其一,當(dāng)錯誤動作的發(fā)生來自于信息重組的失敗時所采取的對策。

導(dǎo)致信息重組失敗的原因有兩種情況:一種情況屬于認(rèn)識層面的定位錯誤。這種錯誤表現(xiàn)為學(xué)生在認(rèn)識上將原本屬于A類性質(zhì)的本體感知覺,誤以為是B類性質(zhì)的本體感知覺。這種認(rèn)識錯誤的定位,決定了“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)在提取信息時,在大的方向上偏離了正確信息所處的方位。比如學(xué)生在學(xué)習(xí)蛙泳的下肢動作時,將其中“收腿”的本體感知覺,錯誤的想象為“像高抬腿跑”那樣的“將大腿主動的向腹部靠攏”的本體感知覺,由此導(dǎo)致了出現(xiàn)“撅屁股”的動作形態(tài)。當(dāng)教師判明導(dǎo)致錯誤動作發(fā)生的原因?qū)儆谡J(rèn)識層面的定位錯誤時,則可以通過講解的方式,使學(xué)生在認(rèn)識層面明白發(fā)生錯誤的原因,使其改變原有的認(rèn)識。然后在此基礎(chǔ)上,將正確的本體感知覺的相關(guān)信息以這樣或那樣的方式提供給學(xué)生。比如讓學(xué)生在做收腿動作之前,要將意識點或關(guān)注點由“大腿”改換為“腳后跟”,并提示學(xué)生在做“收”的過程中,必須想著將腳后跟向臀部外側(cè)收攏,從而使學(xué)生在這樣的練習(xí)過程中提取出正確的動作感知覺信息。

還有一種情況是不知道從何處提取信息。這意味著教師在此之前所進行的示范講解,尚不足以幫助這樣的學(xué)生實現(xiàn)所期望的信息重組。在這種情況下,教師可以通過設(shè)置專門的身體練習(xí),借助來自本體感受器的反饋信息將已知的信息提取出來。這種專門的身體練習(xí)必須具備兩個基本特征:一個是該練習(xí)的難度很小,最好是學(xué)生早已掌握的;一個是該練習(xí)中包含著新的運動技能所需要的信息。需要注意的是,當(dāng)采用這種專門的身體練習(xí)時,不應(yīng)該將其理解為單純的重復(fù),而是應(yīng)該通過語言的提示,使學(xué)生將注意力集中于該練習(xí)中與新的運動技能相關(guān)的用力方式或用力順序、或動作軌跡等方面,這樣才能夠幫助學(xué)生實現(xiàn)信息的定位和提取,從而為隨后形成新的運動技能時,將相關(guān)信息予以再現(xiàn)和重組提供條件。比如棒球的擊球動作是借助腰胯的轉(zhuǎn)動實現(xiàn)的,當(dāng)學(xué)生的動作沒有表現(xiàn)出或不能合理地表現(xiàn)出腰胯的轉(zhuǎn)動時,則可以采用如下的專門練習(xí):比如將球棒橫置于后腰,用兩臂予以固定后,通過原地轉(zhuǎn)動腰胯的方式使學(xué)生提取出所需要的相關(guān)信息。

簡而言之,這種專門練習(xí)的作用在于使學(xué)生將原有“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中儲存的信息提取出來,從而在下一步的運動學(xué)習(xí)時,有意識的按照所提取出來的信息即本體感知覺來操作自己的身體,從而形成新的運動技能。當(dāng)然,有些時候教師的語言也能夠起到相同的作用,比如告訴學(xué)生按照與△△動作相同的用力方式或用力順序——而該動作同時又被學(xué)生所掌握的話,學(xué)生同樣有可能將相關(guān)的信息提取出來,從而實現(xiàn)有效的運動指導(dǎo)。

其二,當(dāng)錯誤動作的發(fā)生是由于原有的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)缺少相關(guān)信息時所采取的對策。

原有“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中所缺少的信息,主要是指新的動作軌跡、新的用力方式、新的用力節(jié)奏或新的用力順序等方面的信息。

當(dāng)教師通過分析,診斷出學(xué)生表現(xiàn)出來的動作之所以與所期望形成的本體感知覺相距甚遠(yuǎn),是因為原有的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中缺少新的運動技能所需要的信息時,則可以考慮選擇以下方式為其提供相應(yīng)的新信息。

(1)分解的練習(xí)方式

新的運動技能往往由若干個動作環(huán)節(jié)構(gòu)成,因此,將完整動作予以分解的練習(xí)是最普遍采用的方式。比如在學(xué)習(xí)背越式跳高的“過桿-落地后倒”動作時,采用原地背對海綿墊向后跳的專門練習(xí),使學(xué)生通過體會空中展胯動作和落墊子動作來獲得新信息。再比如學(xué)習(xí)跨欄時,將其分解為欄側(cè)的起跨腿練習(xí)和欄側(cè)的擺動腿練習(xí)等方式獲得新信息。從“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)的角度說,分解后的練習(xí)是將該運動技能所需要的信息,在相對獨立且難度較低的狀況下為學(xué)生所獲得。當(dāng)學(xué)生分別獲得了相關(guān)的新信息之后,再通過完整練習(xí)即信息的重組,使學(xué)生得以掌握該運動技能。

(2)“助力-被動”的練習(xí)方式

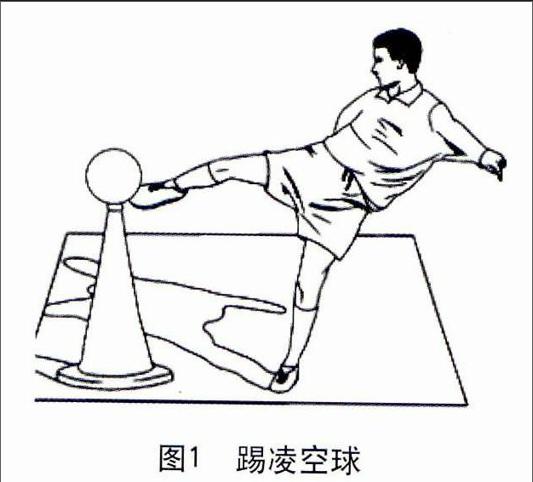

以下兩個例子屬于“助力-被動”的練習(xí)方式。

比如在指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)乒乓球的提拉弧圈球動作時,由于該運動技能所具有的那種“小臂加速、手腕前收以及瞬間手指用力”的“吃球”感知覺信息很難為某些初學(xué)者獲得,教師可以借助“手把手”的方式,使學(xué)生在相對被動的運動狀態(tài)下獲得用力順序、身體重心的移動、運動軌跡和發(fā)力支點等方面的反饋信息。再比如進行跨欄技術(shù)教學(xué)時,起跨腿的動作表現(xiàn)為在體后折疊,足跟靠近臀部,以髖為軸,大腿帶動小腿積極向前擺的運行軌跡。當(dāng)學(xué)生難以依靠自主練習(xí)獲得這種以往生活經(jīng)驗中所不具有的肢體運行信息時,指導(dǎo)者采用助力的方式(圖2),使學(xué)生在被動運動的狀態(tài)下獲得所需要的反饋信息,就成為獲得新信息的一種手段。

圖2 有助力的被動運動

(3)通過改變運動條件獲得新信息的練習(xí)方式

比如以跳箱的分腿騰躍為例,當(dāng)教師通過觀察分析,發(fā)現(xiàn)學(xué)生之所以出現(xiàn)起跳支撐后停坐于跳箱上的狀態(tài),是因為對支撐之后的第二騰空與落地有所恐懼,從而將“支撐”變成了純粹的制動,使得身體重心停止于支撐點后面,而不是超越支撐點,由此導(dǎo)致了無法獲得“雙腳(起跳)-雙手(支撐)-(經(jīng)第二騰空)-雙腳(落地)”這一支撐跳躍運動的完整信息。基于這種分析診斷,教師在指導(dǎo)時將跳躍跳箱改變?yōu)樘细吲_的練習(xí)(圖3)。

圖3 跳上臺階

這里的要點是,不應(yīng)該將學(xué)生對于支撐之后的第二騰空與落地的恐懼解釋為膽子小,而應(yīng)該解釋為在學(xué)生的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中尚不具備相關(guān)的信息所致,即學(xué)生以往的“信息-認(rèn)知”結(jié)構(gòu)中,沒有那種身體重心超過上肢支撐點的信息或經(jīng)驗,也正是由于該信息的缺失才導(dǎo)致了恐懼的發(fā)生。當(dāng)換為跳到高臺上的練習(xí)時,實際上是將“雙腳起跳-雙手支撐-經(jīng)第二騰空-雙腳落地”這一支撐騰躍的基本結(jié)構(gòu),通過運動條件的改變(即跳到“高臺”上),將該動作后半程(即支撐-第二騰空-落地)的“騰空”壓縮至最小程度。當(dāng)學(xué)生在改變了的運動條件下進行練習(xí)時,由于支撐點與落腳點處于同一高度,消除了導(dǎo)致學(xué)生產(chǎn)生恐懼的外部條件,從而為學(xué)生獲得支撐跳躍的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(即身體重心超過支撐點)所需要的信息提供了條件。一旦學(xué)生在上述運動條件下掌握了相對完整的動作環(huán)節(jié),教師則可以進而采用諸如逐漸降低落地高度等改變運動條件的方式,進入到對后半部分運動技能(即雙手支撐-第二騰空-雙腳落地)的學(xué)習(xí)。

三、簡要歸納

身體練習(xí)三個要素(即技術(shù)動作、運動條件和運動課題)的調(diào)整,是保證體育教學(xué)面向全體學(xué)生實施有效指導(dǎo)的基本條件。

運動指導(dǎo)是否有效的關(guān)鍵,取決于教師能否準(zhǔn)確地診斷出學(xué)生所欠缺的是哪些信息,并且在此基礎(chǔ)上,能否有針對性地提供有助于信息重組或獲得新信息的身體練習(xí)。