電視作為藝術:電視理論三次爭議

○ 周清平

電視作為藝術:電視理論三次爭議

○ 周清平

1958年5月1日,北京電視臺試播電視節目,播出了《工廠里來的三個姑娘》《大躍進的號角》和舞蹈《四小天鵝》《牧童與村姑》《春江花月夜》,中國電視誕生,中國電視第一次播出就推出了電視文藝節目。①6月28日,播出了中國第一部電視劇《一口菜餅子》,這是中國電視劇藝術創作的開端。中國電視以電視藝術為肇始,標志著電視藝術的重要地位,電視藝術影響深遠,電視藝術理論自成體系,這成為中國電視的一大特色。然而,“電視作為藝術”這一命題在業界和學界均引起了極大的爭議,我們可以概括為電視藝術的三大爭議:電視藝術本體論爭議,即電視是否是藝術?電視藝術獨立性爭議,即電影與電視藝術是否屬同一種藝術?電視藝術純凈性爭議,即電視紀實節目是否是藝術?這關系到電視藝術內部構成。

一、電視藝術本體論之爭

1981年邵牧君先生在《世界電影》發表《一場錯誤的戰爭》,認為電視作為一門新藝術為時尚早,引起很大爭議,一直延續了整個1980年代。錢海毅先生在《電視不是藝術》②中認為電視主體上并不是藝術,不能以偏概全,用局部的電視藝術來代替整個的電視文化,這成為否定電視是藝術的代表性觀點。首先,錢文認為電視作為大眾藝術和綜合藝術并不是電視藝術的本質屬性,因為電影同樣可以作為大眾藝術和綜合藝術。大眾性和娛樂性使得電視與茶座藝術和時裝表演等亞藝術相似,其實根本不能稱之為藝術。其次,家庭性只是電視藝術一個無關緊要的屬性,而電視作為屏幕藝術仍然無法概括出電視藝術的本質屬性,與電影銀幕相比只是尺寸不一樣。再次,電視主體內容并不是藝術,電視藝術節目只占到比例

為20%,不能因為這20%就稱電視為藝術。電視文藝經過電視處理后已經“磁化”——電視化,與之前的文藝已經發生大的改變,已經不是藝術了。最后,電視觀眾在欣賞電視節目時絕大部分并不是為了欣賞藝術,是為了娛樂與休閑。電視最重要的是一種文化傳播方式,一種社會文化交流的方式。錢文對電視藝術大眾性、家庭性、文化性、電視化等重要屬性進行質疑,至今仍然成為否定電視是藝術的理由要點。王維超先生在《電視與電視藝術辨析》一文中也支持“電視不是藝術”的觀點。③電視與電視藝術是兩個不同的概念,電視節目中有藝術,作為特殊形態的電視藝術——文藝節目也是客觀存在。文藝節目的基本屬性和本質特征是“運用藝術審美的方式把握客觀世界,反映現實生活。”④電視藝術這一概念是成立的,只是不能說從整體上說電視是藝術。錢文和王文引發了電視藝術論的激烈爭議,使得新生的電視藝術本體論爭議成為理論熱點。

謝文先生在《問題成堆——<電視不是藝術>讀后感》⑤中認為,電視是藝術,而且是很純的藝術,電視中有很多藝術,并不是所有電視節目都是藝術節目,如新聞、專題、服務、電教等,但也不能否認它們都有一定的藝術性。壯春雨先生在《論電視藝術》一文中支持謝文的觀點,認為電視是藝術。“否定電視是藝術是不科學的,把電視藝術的范圍局限于電視劇等文藝節目也是不恰當的。”⑥電視藝術包含四個方面:電視劇、電視綜藝節目、電視競賽節目中的藝術表演;電視加工藝術品;具有不同藝術性的電視節目;拍攝、美工、字幕、燈飾、置景、特技等技術手段。⑦

在這場針鋒相對的爭議中,雙方共同點是電視文藝節目是藝術,因此“電視藝術”這一概念是成立的。電視文藝節目(包含電視劇、電視文學、電視綜藝、電視音樂等)是以藝術為目的。準確來說,電視節目中的新聞節目、專題節目、服務類節目、教育類節目等具有一定藝術性,但是藝術只是作為一種手段而出現,這時所謂電視藝術已經成為一種傳播藝術,即一種泛藝術。

中國學者在1990年代從美學層面對電視藝術的本體進行論述,在較高的層次上對電視藝術進行哲理思辨,基本解決了電視藝術本體論爭議。主要有苗棣教授的《電視藝術哲學(上)》和高鑫教授的《電視藝術美學》。

苗棣教授在《電視藝術哲學(上)》中的《引言:給電視一個說法》中認為電視藝術因為“電視中與審美相關的內容因其表現手段、傳播方式和接受方式都有著自己獨特的性質,完全可以被看作是一門獨特的藝術”。⑧電視藝術區分其他藝術門類的標準是其物質存在形式和藝術表現手段。電視藝術作為獨立的藝術存在依賴于其基本工具——電子媒介。⑨電視藝術具有即時傳播這一來自電視新聞的特性,從而使得電視藝術迥異于電影。即時性能夠提供給觀眾一種“假定性”,使觀眾產生真實感。這是電視藝術本質特征。高鑫教授在《電視藝術學》中認為電視藝術表現形態是屬于藝術的傳播形態,遵照審美規律,以藝術虛構的方式創造“幻想的生活”,以“獨立自足的形象”構建藝術世界。電視藝術是以電子技術為傳播手段,以聲畫造型為傳播方式,運用藝術的審美思維把握和表現客觀世界,通過塑造鮮明的屏幕形象,達到以情感人為目的的屏幕藝術形態。⑩這一定義全方位地限定了電視藝術的內涵,也清楚論述了電視藝術的外延。苗棣教授和高鑫教授從藝術學層面論述了電視藝術的核心命題,基本解決了電視藝術的本體論問題,對于電視藝術理論研究來說意義深遠。

二、影視藝術差異論之爭

電視藝術在發展過程中自然借鑒了電影藝術,在影像本體、視聽語言、審美特征方面兩者具有內在一致性。所以,“影視藝術”這一稱呼幾乎成為

普遍現象。隨著電視藝術的發展,對電視藝術獨立性日益重視,電視藝術“扔掉電影拐杖”已經成為一種必然趨勢。影視藝術差異論之爭成為電視理論第二個熱點。

張瑤均女士在《影視美學系統觀》?中從電視、電影比較中研究電視藝術。該文把電影藝術和電視藝術統稱為影視藝術——第七藝術,運用當時比較先進的系統論研究影視藝術的本質問題。認為電視劇產生后是在電影美學的指引下發展,而電視劇開拓了電影理論的研究空間。電視藝術幾乎成為電影的附帶產品。張文中大量的案例分析和理論推導都是電影。當時著名美學家李澤厚先生也認為電視、電影都屬于視聽藝術,兩者在美學上沒有太大差別。?

《當代電視》發表了蘇聯A·瓦爾塔夫的《電視與藝術》?一文,介紹了蘇聯對電視與藝術關系的觀點。該文認為用電影的標準去研究電視,自然地認為電視是二流的電影片,是文藝系列中的“丑小鴨”,忽略了電視獨特的語言系統和電視藝術獨特性,電視生產與觀眾之間存在復雜的電子技術系統,電視的政論性、新聞性和教育性對電視藝術特征具有重要影響。該文對于區別電影和電視藝術有重要意義,兩者之間不只是量的不同,更是質的不同。

萬勤先生在《影視藝術差異論》?中明確指出電影藝術和電視藝術在畫幅大與小、影像顆粒細與粗、藝術感染力強與弱、制作過程繁與簡、藝術風格虛與實、作品長與短、觀眾多與少、欣賞過程連續與中斷、接受強迫與自由、接受過程儀式化與非儀式化等十方面存在差異。“在畫面尺寸、影像質量、藝術感染力、欣賞連續性等方面,電影優于電視;在制作過程、劇作容量、接受自由度等方面,電視優于電影;在藝術風格、觀眾數量、欣賞氛圍等方面,影視各有千秋,不分伯仲。”?從物質媒介到文化氛圍、制作到傳播兩方面詳細論述了影視藝術的差異,切中肯綮,對于辨析電影、電視藝術的不同具有重要價值,是影視藝術差異論中的一篇重要論文,有力地論證了電視藝術的獨立性。

進入21世紀后,賈磊磊先生認為,電視藝術和電影藝術的物質形態、傳播途徑、接受方法和表述方式具有很大差別,而在審美屬性(大眾性、通俗性、娛樂性)方面可以相提并論。?宋家玲先生2001年出版了《影視藝術比較論》一書,對電影藝術和電視藝術進行系統比較,從電影、電視劇?各自的本源、選題優勢、敘事方式、時空側重、欣賞接受等方面闡釋了電影藝術和電視藝術的區別。電影源于照相,物質手段是攝影機、膠片和錄音設備,最便于紀錄生活的原生態。在電影與電視的競爭之中,電視劇依靠臺詞來講故事,電影依靠空間的動作營造動情點,連綴成故事線進行敘事。?電視劇鏡頭多為特寫與近景,家庭倫理劇?、室內劇等日常生活式的電視劇最為流行。在時間和空間方面,電影強調空間造型,電視劇則著重時間維度上的敘事。在藝術接受方面,電影強調感染,電視劇則強調感受。?作為敘事藝術,宋家玲先生認為電影敘述故事,電視敘述世界。宋家玲教授鞭辟入里地論證了電影、電視的區別,成為影視差異論的集大成者,嚴密細致地論證了電視藝術的獨立性,影視藝術由此分家,電視藝術成為獨立藝術已無爭議。

三、電視紀實藝術論之爭

隨著時代的發展,電視專題片日益盛隆,當下電視專題節目已經逐漸替代電視紀錄片成為業界和學界日常用語,實際上電視紀錄片與電視專題片相比,內涵和外延均發生較大改變,但在現實中經常混為一談。1980年代西方出現新紀錄片運動,后傳入中國,虛構成為電視紀錄片的常用手段。中國電視專題片/節目成為各電視臺重要板塊,相對而言,電視紀錄片在播出節目中所占比重較少。電視專題節目與紀錄片之間的關系引起激烈爭論,兩

者與藝術的關系成為重要話題。1992年11月到1993年11月,中央電視臺圍繞“中國電視專題節目界定”邀請國內電視專家、學者召開三次研討會,最終確定了“中國電視專題節目分類條目”。把電視專題節目分為報道類、欄目類、非欄目類、其他類。報道類分為紀實型、創意型、政論型、訪談型、講話型,紀錄片被置入報道類中,但是具體屬于何種型式,語焉不詳。?電視專題節目由此合法而不合理地置換了電視紀錄片,導致電視紀錄片的存在產生合法性危機。電視紀錄片、電視專題節目與藝術之間存在什么關系?

任遠教授在《紀實主義的呼喚》?中明確認為紀錄片具有藝術性,紀錄片的價值“在于發現,而不在于虛構”,取材于現實生活,不用虛構,運用畫面語言和音響來完成造型、敘事、表現或再現的廣闊天地。?1990年左右中國出現了重視電視紀錄片創作者主體的潮流,解說詞、配樂、抒情段落、歌曲越來越多,創作的目標不是客觀呈現而是主觀抒發,從而導致主體的崛起和電視紀錄片本體的失落,電視專題片風行于世,而電視紀錄片概念則被偷梁換柱。任遠教授倡導重視電視紀錄片的本體——紀實性。電視藝術取材現實,經過藝術手段的“雕刻”凸顯現實本身蘊含的哲理內蘊。紀錄片因此具有藝術性,也是紀實風格的藝術品。

胡智鋒教授在《現代傳播》發表了《電視紀錄美學》一文,?認為電視紀錄片捕捉、再現和表現日常生活。真實是電視紀錄片的生命,真實也是電視紀錄美學的核心概念,電視紀錄片中的真實是“多重假定的真實”,真實本身就有外在真實——內在真實——哲理真實三重。電視真實經歷了電視生產者和電視設備的種種選擇和改寫后也相當于經歷了多重假定,最后觀眾獲得的真實是多重假定的真實,其實更重要的是獲得一種真實感。外在真實、內在真實和哲理真實都會體現在電視紀錄片之中。這些觀點在學界得到普遍認同。這里所說的外在真實是對來自社會生活表象的真實表現,也是電視紀錄片影像和聲音呈現的世界表象。內在真實是人類內心對現實世界的客觀、自然、正確的理解、情感和藝術性把握,是一種“主觀化存在”。哲理真實是真理,是主觀和客觀和諧一致產生的真理現實。對三重真實的呈現是紀錄片追求目標,層次高低決定了紀錄片藝術品質和價值的高低。

可以明確,電視紀錄片是藝術,而電視專題片不是藝術,準確地說,電視專題節目是文化。電視專題節目具有藝術性,藝術在其中作為手段而不是目的存在。與之相反的是,藝術在電視紀錄片中是作為目的而存在的。如果說電視專題節目是藝術,那也是泛義上的藝術。

四、電視藝術版圖

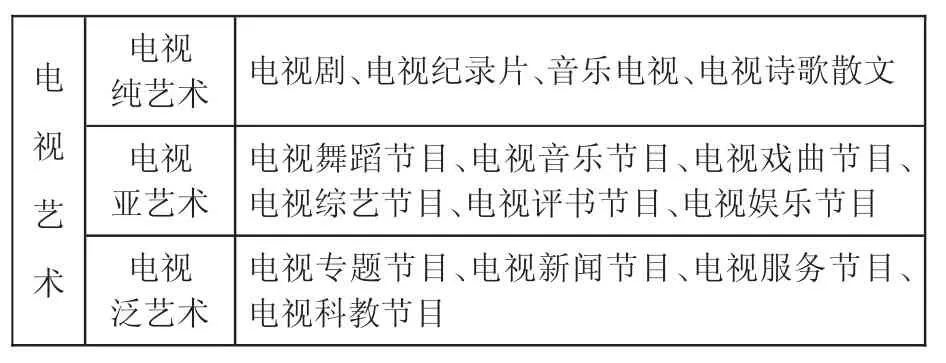

經過30余年的爭議后,“電視藝術”這一概

念愈辯愈明,真理在爭議中顯現。我們可以繪出電視藝術版圖。

電 視藝 術電視純藝術 電視劇、電視紀錄片、音樂電視、電視詩歌散文電視亞藝術電視舞蹈節目、電視音樂節目、電視戲曲節目、電視綜藝節目、電視評書節目、電視娛樂節目電視泛藝術電視專題節目、電視新聞節目、電視服務節目、電視科教節目

電視純藝術指的是以藝術為目的進行制作的電視節目,電視視聽語言成為主要的制作手段,具有鮮明的電視藝術獨立性特征,只能在電視媒介中存在。主要的類型有電視劇、電視紀錄片、音樂電視、電視詩歌散文等。電視亞藝術指的是通過電視媒介傳播的藝術形態,除了媒介之外還可以通過其他媒介進行傳播。主要類型有電視舞蹈節目、電視音樂節目、電視戲曲節目、電視綜藝節目、電視評書節目、電視娛樂節目等。電視泛藝術指的是具有藝術性的電視節目,運用藝術手段制作電視節目,主要達到傳播文化服務社會的目的。主要類型有電視專題節目、電視新聞節目、電視服務節目、電視科教節目等。

注釋:

①參見張鳳鑄主編:《中國電視文藝學》,中國傳媒大學出版社1999年版,第4頁。

②《當代電視》1987年第4期。

一日傍晚,川矢隊長帶著翻譯官莊槐來到百里香腸鋪。保安隊長刁德恒領著一幫偽軍守在鋪子門外,像是鬼子豢養的一群哈巴狗。

③《當代電視》1987年第5期。

④參見《當代電視》1987年第5期,第30頁。

⑤《當代電視》1988年第4期。

⑥⑦引自《中國廣播電視學刊》1989年第1期,第11頁、第9—10頁。

⑧苗棣:《電視藝術哲學(上編)》,北京廣播學院1997年版,第9頁、第15頁。

⑩高鑫:《電視藝術學》,北京師范大學出版社1998年版,第9—12頁。

?《電影藝術》1986年第8期。

?參見張鳳鑄、施旭升主編:《廣播電視藝術學通論》,中國傳媒大學出版社2011年版,第7頁。

?《當代電視》1988年第1期。

?《當代文壇》1993年第5期。

?引自《當代文壇》1993年第5期,第43頁。

?參見賈磊磊:《論“影”、“視”藝術的相同與差異》,《文藝研究》2005年第1期。

?在電影與電視的比較中,電影中的故事片與電視連續劇是對等的比較對象,電影與電視是對等的比較對象,電影紀錄片與電視專題片是對等的比較對象。這里基本上是電影故事片與電視連續劇進行對比。如果電影與電視的比較對象不對等,則會發生混亂。

??引自宋家玲編著:《影視藝術比較論》,北京廣播學院出版社2001年版,第5頁、第13頁。

?即使不是家庭倫理劇,像宮廷劇在提倡家國一體的中國也是一種皇家倫理劇,其他電視劇故事發生多在室內。

?參見苗棣主編:《中國廣播電視節目概論》,南京師范大學出版社2010年版,第121頁。

?《現代傳播——北京廣播學院學報》1990年第3期。

?任遠:《紀實主義的呼喚——兼論電視藝術片》,《北京廣播學院學報》1990年第3期。

?胡智鋒:《論電視紀錄美學》,《現代傳播》1993年第1、2期。

?參見任遠編著:《紀錄片的理念與方法》,中國廣播電視出版社2008年版,第30—75頁。

*本文系中國傳媒大學博士后課題“中美電視藝術理論比較研究”的階段性成果。

(作者單位:中國傳媒大學藝術學理論博士后流動站)

責任編輯 孫 嬋