甘肅省夏河地區影響冬蟲夏草種群分布的土壤理化因子調查

常毓巍, 何淑玲, 馬令法, 楊敬軍, 傅育紅

(甘肅民族師范學院 高寒生態研究所, 甘肅 合作 747000)

甘肅省夏河地區影響冬蟲夏草種群分布的土壤理化因子調查

常毓巍, 何淑玲, 馬令法, 楊敬軍, 傅育紅

(甘肅民族師范學院 高寒生態研究所, 甘肅 合作 747000)

摘要:[目的] 對甘肅省夏河地區冬蟲夏草分布的土壤理化因子進行分析,為保護冬蟲夏草生境,實現其野生資源可持續利用及半人工培養提供科學依據。 [方法] 采用樣方法研究土壤理化因子對冬蟲夏草分布的影響。 [結果] 在不同深度層次的土壤中,pH值、全氮、全磷、速效磷和速效鉀的差異不顯著,土壤含水量、有機質、土壤水解氮、和全鉀的差異極顯著;5—10 cm土壤中,土壤含水量、pH值、全磷極顯著影響冬蟲夏草分布,蟲草數量最多,蟲體形態表征也最好;第1主成分中全磷是影響冬蟲夏草種群分布的土壤理化性質的重要因子,在第2主成分中,pH值是影響冬蟲夏草種群分布的土壤理化性質的重要因子,第3主成分中,土壤含水量是影響冬蟲夏草種群分布的土壤理化性質的重要因子。 [結論] 冬蟲夏草對土壤層、土壤含水量、土壤酸堿性和全磷等土壤因子條件有著嚴格的要求,影響冬蟲夏草分布的土壤理化因子次序為:AP>pH值>WC(土壤含水量)>TK>TN>OM(有機質)>HN(水解氮)>TP>AK。

關鍵詞:冬蟲夏草; 土壤環境; 土壤層; 理化因子; 生境

冬蟲夏草(Cordycepssinesis)為麥角菌科真菌,是真菌寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲后形成的子座和菌核的復合體[1]。冬蟲夏草性溫而味甘,藥用價值極高[2-4]。冬蟲夏草生活史極其復雜,必須經過相對獨立的分生孢子階段和子囊孢子階段的轉變。在自然條件下,其寄主綠蝙蝠蛾需要5~6 a才能完成1個世代,其中85%以上的時間營地下生活,全年具有世代重疊現象,且對生境要求極其特殊[5]。隨著市場對資源需求日益增加,其野生環境被嚴重破壞,自然資源日益減少、面臨枯竭[6],加強對冬蟲夏草野生環境的研究和保護已刻不容緩。

冬蟲夏草生長條件要求嚴格,在中國主要分布于青藏高原及邊緣地區,包括西藏、青海、四川、甘肅、云南等省份。一般生于海拔3 600~4 500 m的山地高山灌叢草甸和高山草甸中,適宜土壤為肥沃、疏松的高山草甸土,土層深厚,水分適中。且其分布呈明顯地帶性和垂直分布規律,且與寄主分布一致[7]。冬蟲夏草寄主對土壤生境依賴很強,近年來國內對其生境的研究主要集中在蝙蝠蛾幼蟲的伴生植物、海拔界限、食性及土壤微生物與冬蟲夏草的形成間的關系等方面[8-11]。而關于甘肅夏河地區冬蟲夏草分布區土壤微生境的詳細研究還未見報道。本文對該區冬蟲夏草種群分布與土壤養分間的關系進行研究,為保護冬蟲夏草生境,實現其野生資源可持續利用及半人工培養提供科學依據。

1研究區概況

研究區域主要包括甘南州夏河縣的桑科鄉、甘加鄉、達麥鄉、麻當鄉、曲奧鄉、唐尕昂鄉、扎油鄉、博拉鄉、吉倉鄉、科才鄉。夏河縣位于甘肅省南部的西邊緣,東接卓尼縣,南鄰碌曲縣,北靠臨夏州,西接青海省,海拔在3 000 ~3 800 m之間,氣候屬寒冷濕潤類型,高原大陸性氣候特點比較明顯。平均氣溫2.6 ℃,平均降水量516 mm,平均無霜期56 d,全年日照時間為2 296 h;生境內植被主要是龍膽科、玄參科、菊科、木賊科、薔薇科、蓼科、禾本科,植被覆蓋度為78.5%,土壤厚度為32~42 cm,土質為草氈土或黑氈土。

2研究方法

2.1 文獻調查

通過查閱《青藏高原藥用植物志》、《青藏高原甘南藏藥植物志》、氣象局年平均降水量和年平均氣溫等相關文獻,了解冬蟲夏草在青藏高原東緣分布區域的氣候狀況和植被狀況等。

2.2 走訪調查

在主要調查的桑科鄉、甘加鄉、達麥鄉、麻當鄉、曲奧鄉、唐尕昂鄉、扎油鄉、博拉鄉、吉倉鄉、科才鄉10個區域廣泛走訪當地藥農、林業局、藏醫院及蟲草市場,來了解冬蟲夏草的分布、產量等狀況。

2.3 樣地選擇、土壤樣品采集

通過當地藥農向導于2012,2013,2014年蟲草采挖期的5月初至6月底,連續3 a采用樣地、樣方調查法及走訪當地采集冬蟲夏草的農牧民。在設置樣地和樣方時,選取能反映冬蟲夏草集中分布特點的區域進行樣方調查,采用隨機抽樣的方法在該區域進行樣方的選擇,每年選取10個10 m×10 m典型大樣方,在每個大樣方中按五點法設置5個1 m×1 m小樣方,共50個小樣方。取樣時在選定的10個大樣方內采用五點法,記錄樣地特征及周邊環境信息,包括土壤類型、海拔高度、坡度坡向、主要植被等,并在小樣方內挖出30—40 cm的深坑,分別取0—5 cm,5—10 cm,10—15 cm,15—20 cm土壤樣品1 kg,依次隨機取樣3次,將同一樣地內的5個小樣方的土壤樣品按照0—5 cm,5—10 cm,10—15 cm,15—20 cm分層混合作為該樣方的土壤樣品,共20個土壤樣品,用對角線法縮樣封閉土樣,并記錄土壤類型,裝入保鮮袋后編號帶回實驗室測定土壤理化性質。

2.4 冬蟲夏草數量的統計[4]

在每個大樣方內隨機抽取1個小樣方,細挖土深至50 cm,統計小樣方內寄主昆蟲的數量并稱量其生物量,測量蟲體長、子座長,根據樣株法計算其資源量。對部分大樣方,因藥農采挖后破壞嚴重,無法精確統計冬蟲夏草數量,只能根據樣方中采挖后留下的坑數代表冬蟲夏草的數量。

2.5 土壤理化性質分析[5]

土壤有機質含量(OM)采用電砂浴加重鉻酸鉀容量法測定,全氮(TN)采用半微量開氏法測定,土壤全磷(TP)采用NaOH熔融法—鉬銻抗比色法測定,土壤全鉀(TK)采用氫氧化鈉熔融—火焰光度計法測定,土壤水解氮(HN)采用堿解擴散法測定,土壤速效磷(AP)采用碳酸氫鈉法測定,土壤速效鉀(AT)采用醋酸銨—火焰光度計法(1 mol/L中性NH4OAc提取)測定,土壤含水量(WC)采用常規烘干法測定,土壤pH值采用電位法測定。

2.6 數據分析

應用DPS 7.5軟件數據進行主成分分析,取主成分后,主成分數據使用層次聚類方法進行聚類分析,確定冬蟲夏草土壤養分選擇的主要成分。分析土壤含水量、pH值、有機質、全氮、水解氮、全磷、速效磷,全鉀、速效鉀對冬蟲夏草種群分布的影響。

3結果與分析

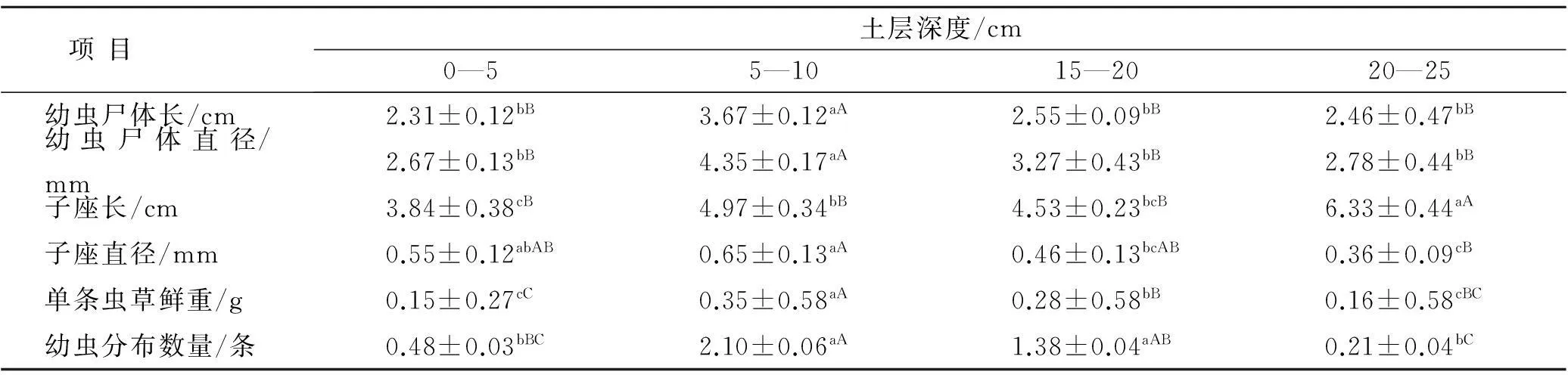

3.1 不同土層深度對蟲草形態及數量的影響

通過對調查區冬蟲夏草形態和數量綜合統計并經方差分析,結果表明不同土壤深度幼蟲數量差異極顯著;幼蟲尸體長、幼蟲尸體直徑、子座長、子座直徑的大小次序依次表現為:5—10 cm>15—20 cm>0—5 cm>20—25 cm。由表1可以看出,隨著土層的加深,冬蟲夏草數量呈先增加后減少的變化態勢,大小、粗細也先增加后減少的變化態勢;5—10 cm土壤間的蟲草數量最多,平均達到2.10條,20—25 cm土壤間的蟲草數量最少,平均達到0.21條,且20—25 cm土層比5—10 cm土層的冬蟲夏草的數量極顯著減少了90.00%;15—20 cm土壤間的蟲草數量較多,平均達到1.38條。說明甘南州夏河地區蟲草主要生活在5—10 cm的土壤中,20 cm以下不適宜蟲草生存。

表1 不同土層深度對冬蟲夏草形態及數量的影響

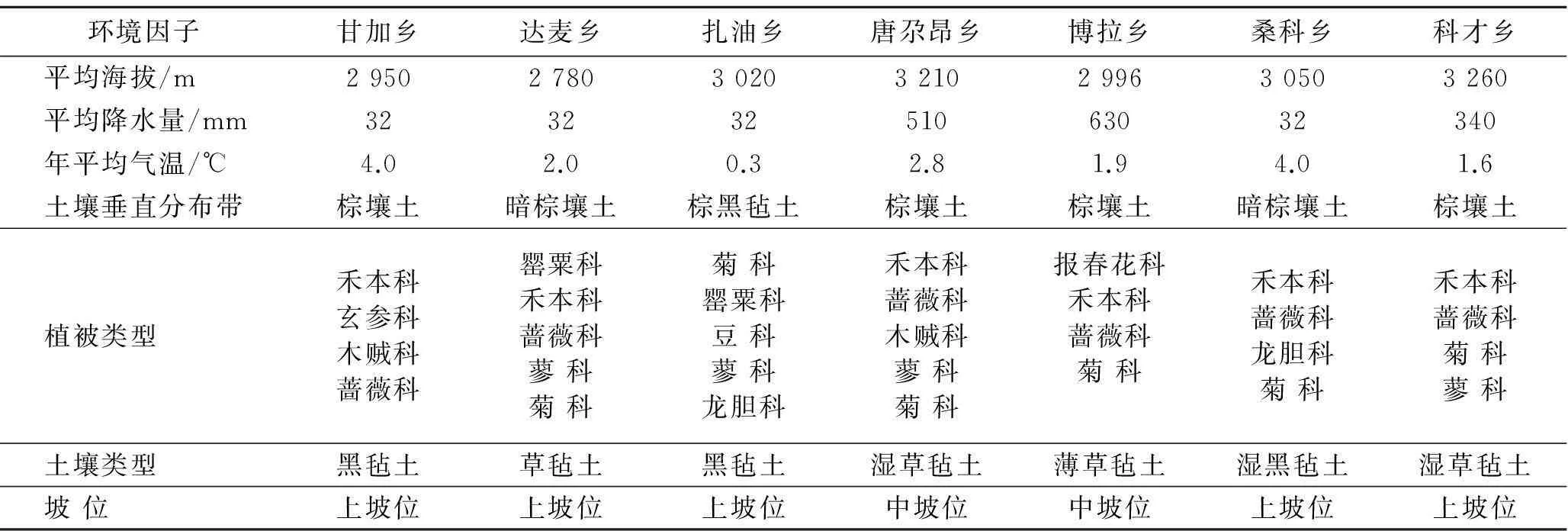

3.2 調查區蟲草主要分布區環境特點調查研究

調查結果顯示(表2),在上坡位、降水量340 mm以上、海拔3 000 m以上的卡加道鄉、卡加曼鄉、佐蓋多瑪鄉、佐蓋曼瑪鄉和那吾鄉,蟲草主要分布較多、藥用和營養價值也最高,加茂貢鄉和勒秀鄉蟲草分布較少,其價值較差。生境內植被主要是龍膽科、玄參科、菊科、木賊科、薔薇科、蓼科、禾本科;土壤類型主要有濕黑氈土、黑氈土、草氈土、薄草氈土、濕草氈土。主要植物以嵩草、鵝絨委陵菜,問荊、圓穗蓼、珠芽蓼、金露梅等為主;植被覆蓋度為75%,土壤厚度為30—40 cm。

表2 冬蟲夏草主要分布區環境特點

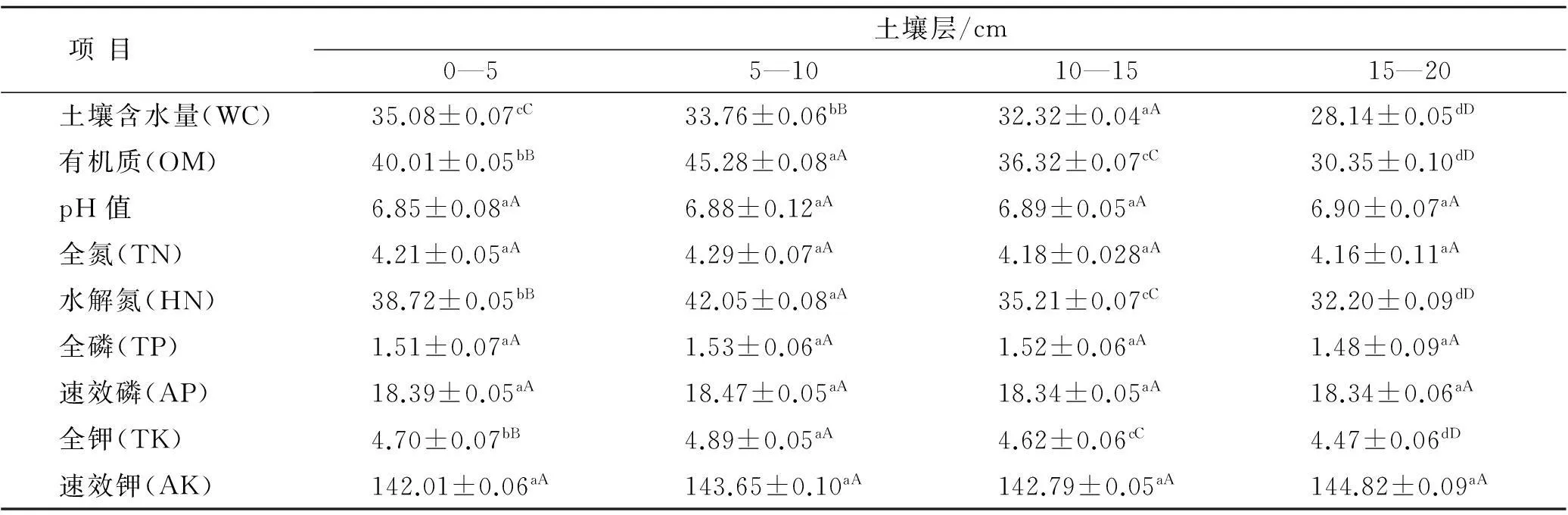

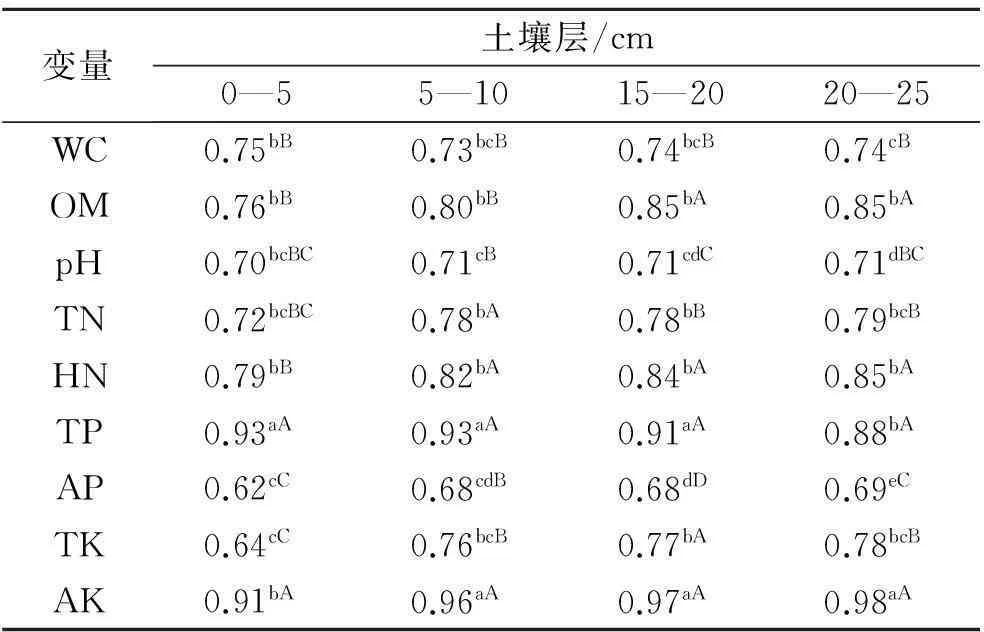

3.3 不同土壤層理化性質

對50個樣方中的土壤理化性質參數進行單因素方差分析法的結果表明(表3),3層土壤中的pH值,TN,TP,AP和AK差異不顯著(p>0.05),WC,OM,HN、和TK差異極顯著(p<0.01)。蟲草主要分布區的土壤中OM,HN,AK含量較高。pH值隨土壤層的加深逐漸酸性增加,其他土壤養分均隨土壤層的加深呈先出現增加后降低的態勢。

3.4 土壤理化性質主成分分析相關系數的特征值和方差貢獻率

通過主成分分析得出(表4),前3個主成分特征值K1=6.490 8>1.000 0,K2=1.586 8>1.000 0,且貢獻率最高,3個主成分累計貢獻率達100%>85%,可見前3個主成分基本包含了0—5 cm,5—10 cm,10—15 cm,15—20 cm不同土壤層中WC,OM,pH值,TN,HN,TP,AP,TK和AK這9個參數的100%的總信息量,故選前3個主成分。

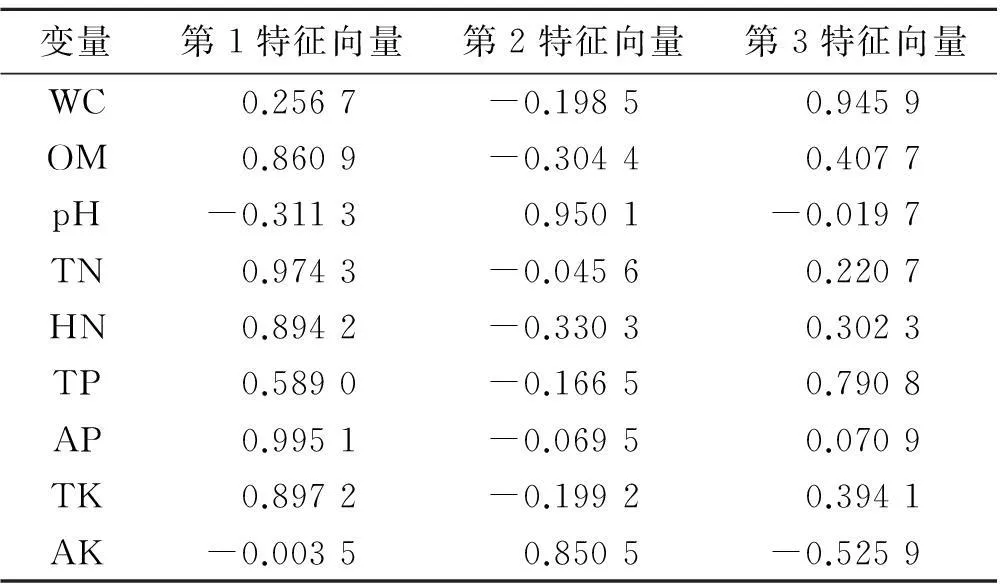

3.5 土壤理化性質因子旋轉

本研究在主成分分析的基礎上,經方差最大旋轉后的因子矩陣提取前3個主成分計算各變量特征向量,有表5可以看出,第1主成分與AP相關系數最高,反映了影響冬蟲夏草種群分布的土壤理化性質的一個重要因子為AP。在第2主成分中,相關系數較高的為pH值,反映了冬蟲夏草對土壤酸堿性的嚴格要求,在第3主成分中,相關系數較高的為WC,表明土壤含水量是影響冬蟲夏草在土壤中分布的重要因子。

表3 不同土壤層理化性質調查(n=21)

注:同行數據后小寫字母表示5%水平差異顯著性,大寫字母表示1%水平差異顯著性。下同。

表4 土壤理化性質的特征值和方差貢獻率

表5 冬蟲夏草土壤生境選擇參數特征向量的轉置矩陣

3.6 土壤理化性質對冬蟲夏草分布的影響

采用聚類分析將原始數據標準化后統計3層土壤的理化性質參數對冬蟲夏草分布的影響,結果表明:在0—5 cm土層中,AP和TK極顯著影響冬蟲夏草的分布;pH值和TN顯著影響冬蟲夏草的分布,在此層影響蟲草分布的前4位因子依次為:AP>TK>pH值>TN;在5—10 cm土層中,pH值和AP極顯著影響冬蟲夏草的分布,WC和OM極顯著,影響冬蟲夏草的分布影響蟲草分布的前4位因子依次為:AP>pH值>WC>TK;在15—20 cm土層中,影響冬蟲夏草的分布影響蟲草分布的前4位因子依次為:AP>pH值>WC>TK;在20—25 cm土層中,影響冬蟲夏草的分布影響蟲草分布的前4位因子依次為:AP>pH值>WC>TK(表6)。

6 影響冬蟲夏草分布的土壤理化性質的聚類分析

4討 論

(1) 調查研究結果表明在夏河冬蟲夏草分布的地區土壤深度0—5 cm的平均含水量最高,這與該地區的降水量有關,與甘南高原地區的合作、瑪曲、碌曲地區相比夏河縣較為干旱;15—20 cm的土壤含水量最低。蝠蛾幼蟲喜在高濕環境中(土壤濕度40%~46%)感染萌發[6],通過對蟲草分布區的土壤理化性質分析發現本調查區蟲草主要分布區的土壤為濕黑氈土、濕草氈土,土壤濕度符合生理要求。土壤各層間的其他理化性質如pH值,TN,TP,AP和AK所調查的3層土壤中差異不顯著,基本是衡定的,研究發現WC,OM,HN和TK在3層土壤中差異極顯著。分布區環境特點的調查數據表明,甘南高原夏河地區冬蟲夏草主要分布在海拔為3 100 m以上的上坡位、中坡位的高山草甸或高山灌叢草甸植被類型(嵩草、鵝絨委陵菜,木賊、圓穗蓼、珠芽蓼、金露梅、銀露梅為主)的土層中,土壤接近中性。

(2) 本研究結果顯示,冬幼蟲主要生活在5—10 cm的土壤中,冬蟲夏草寄主昆蟲主要是在土壤中度過其生命周期,作為其棲息環境的土壤直接影響著冬蟲夏草的種群分布。通過本研究可以說明,在甘肅省夏河地區AP,pH值,WC是影響冬蟲夏草的生長和分布的主要土壤因子,冬蟲夏草寄主幼蟲的生長可能受到土壤中其他生物因子、植被類型的影響,這有待于今后進一步的研究證實。

(3) 隨著土層的加深,冬蟲夏草數量、大小、單條蟲草鮮重呈現先增加后減少的變化態勢;5—10 cm土壤間的蟲草數量最多,形態最佳;該地區冬蟲夏草種群分布區的土壤pH值為弱酸性,且3層土壤間的pH值差異不顯著,這與吳慶貴等[5]的研究結果相一致。

(4) 調查發現近幾年,農牧民保護草院生態的意識有所提高,在采挖后養成了隨手回填的習慣,在一定程度上緩解了對生態環境的破壞,但在冬蟲夏草采挖季節,幾乎每家所有的人都上山采挖,年年如此,加之近幾年的超載放牧及草原生態環境逐漸惡化,冬蟲夏草的產量嚴重下降,部分原產豐富地區已經近乎滅絕。

5結 論

通過對夏河地區冬蟲夏草分布區連續3 a的跟蹤、走訪、野外調查和統計分析研究,表明在調查的4層土壤層中5—10 cm土層中冬蟲夏草分布最多,蟲體形態表征也最好,發現土壤理化因子對冬蟲夏草種群分布與生存影響較大,結合主成分和聚類分析得出影響冬蟲夏草分布的土壤理化因子的排序為:AP>pH值>WC>TK>TN>OM>HN>TP>AK。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國衛生部藥典委員會.中華人民共和國藥典(一部)[M].北京:化學工業出版社,2005.

[2]陳宏玲.冬蟲夏草的研究進展[J].中國實用醫藥雜志,2007,2(7):108-109.

[3]李進,馮成強,張文生.冬蟲夏草研究回顧與展望[J].中國農學通報,2008,24(2):380-384.

[4]呂獻康,沈建華,舒小英.冬蟲夏草生態生物學特性考察報告[J].中國現代應用藥學雜志,2005,22(2):134-135.

[5]吳慶貴,蘇智先,蘇瑞軍,等.冬蟲夏草生境選擇主導因子[J].廣西植物,2009,29(3):331-336.

[6]楊躍雄,楊大榮,沈發榮,等.蟲草菌感染蟲草蝠蛾幼蟲的研究[J].動物學研究,1989,10(3):227-231.

[7]暴增海,馬桂珍,張昌兆.我國的蟲草資源及其開發利用現狀與展望[J].資源科學,1994(5):49-53.

[8]楊大榮,龍勇誠,沈發榮,等.云南蟲草蝠蛾生態學的研究(I):區域分布和生態地理分布[J].動物學研究,1987,8(1):1-11.

[9]陳仕江,尹定華,李黎,等.西藏那曲地區冬蟲夏草資源及分布[J].中藥材,2000,23(11):673-675.

[10]王宏生.冬蟲夏草生長地土壤微生物量季節動態變化研究[J].草業與畜牧,2008,154(9):11-16.

Investigation of Physicochemical Properties in Connection with Distribution ofCordycepsSinensisin Xiahe County of Gansu Province

CHANG Yuwei, HE Shuling, MA Lingfa, YANG Jingjun, FU Yuhong

(InstituteofAlpineEcosystemsofGansuNormalUniversityforNationalities,Hezuo,Gansu747000,China)

Abstract:[Objective] Soil physical and chemical properties that might affect the distribution of Cordyceps sinensis in Xiahe area of Gansu Province were investigated. To provide supports for habitat preservation and sustainable exploitation of Cordyceps sinensis. [Methods] Quadrate method was used to study the effects of soil physical and chemical properties on the distribution of Cordyceps sinensis population. [Results] The results showed pH value, total nitrogen, total phosphorus, available phosphorus and available potassium in all investigated soil depths had no significant effects on the distribution of Cordyceps sinensis population, whereas the effects of water content, organic matter, soil hydrolyzable nitrogen and total potassium were significant different. In the depth of 5—10 cm, water content, pH and total phosphorus had significant effects on the presence number of Cordyceps Sinensis. In this layer, its number was relatively great and the shape looked well. Principal component analysis showed that, total phosphorus was an important factor that affect the population distribution of Cordyceps sinensis presented in the first principal component; pH value was another important factor in the second principal component; and water content was also an important factor in the third principal. [Conclusion] Cordyceps sinensis had strict habitat requirements, especially water content, soil pH and total phosphorus can limit its distribution, effect of soil physic and chemical factors on distribution of Cordyceps sinensis in order: AP>pH>WC(water content)>TK>TN>OM(organic matter)>HN(hydrolyzable niteogen)>TP>AK.

Keywords:Cordyceps sinensis; soil environment; soil layer; physical and chemical factors; habitat

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2015)06-0021-05

中圖分類號:Q142.3

通信作者:馬令法(1975—),男(漢族),江蘇省徐州市人,博士,副教授,主要從事土壤生態方面的研究。E-mail:lingfa2008@163.com。

收稿日期:2014-09-15修回日期:2014-10-05

資助項目:國家自然科學基金項目“甘肅貝母的種質資源與土壤關系研究”(31360316); 全國第四次中藥資源普查項目(2013GSZYZYPC-04)

第一作者:常毓巍(1963—),男(漢族),山西省平遙縣人,教授,主要從事土壤農化方面的研究。E-mail:cyw8576@163.com。