林分密度對毛烏素沙地樟子松人工林林分結構和林下植被的影響

代青格樂, 趙國平, 王新星, 鄧繼峰, 丁國棟, 趙媛媛, 毛振華

(1.北京林業大學 水土保持學院 水土保持與荒漠化防治教育部重點實驗室, 北京100083;

2.陜西省治沙研究所, 陜西 榆林 719000; 3.內蒙古鄂爾多斯市水土保持工作站, 內蒙古 鄂爾多斯 017000)

林分密度對毛烏素沙地樟子松人工林林分結構和林下植被的影響

代青格樂1, 趙國平2, 王新星1, 鄧繼峰1, 丁國棟1, 趙媛媛1, 毛振華3

(1.北京林業大學 水土保持學院 水土保持與荒漠化防治教育部重點實驗室, 北京100083;

2.陜西省治沙研究所, 陜西 榆林 719000; 3.內蒙古鄂爾多斯市水土保持工作站, 內蒙古 鄂爾多斯 017000)

摘要:[目的] 研究不同密度下,樟子松人工林林分結構和林下物種多樣性的變化,以期為毛烏素沙地以樟子松為建群種的植物固沙模式提供理論依據。 [方法] 以毛烏素沙地榆林地區5種不同密度25 a生樟子松人工林為研究對象,采用樣方調查和測試分析法,探究樟子松人工林林分結構和林下物種多樣性隨林分密度的變化特征。 [結果] 樟子松人工林密度與平均胸徑呈冪函數遞減關系,與高徑比呈顯著的線性正相關關系。樟子松人工林林下共出現植物8科13屬16種。草本以禾本科的狗尾草為優勢種,草本豐富度、多樣性指數隨著密度的不斷減小,表現出明顯的增加趨勢。林分密度與物種豐富度指數、多樣性指數呈顯著的負相關關系,Shannon多樣性指數對密度變化最為敏感。 [結論] 毛烏素沙地樟子松人工林的林分密度與林分結構、林下物種多樣性的相關關系十分顯著,可以將林下物種多樣性指數作為衡量林分密度是否合理的參考指標。

關鍵詞:毛烏素沙地; 樟子松; 林分密度; 種群結構; 物種多樣性

樟子松(Pinussylvestris)是分布在呼倫貝爾沙地上的溫寒性天然松林群落,具有重要的防風固沙生態功能。主要吸收干燥的沙丘表層50 cm以內土壤的水分和養分[1],主根長一般達1~2 m,側根特別發達,多分布在地表10—50 cm沙層內,常形成許多側面下垂根,能充分吸收土壤中的水分,而且根系的可塑性很強,能適應不同的環境條件[2-3],因此,在“三北”地區治沙中被大量引種栽植。經過多年引種馴化,已在增加固沙植物的多樣性、改變沙地景觀、促進沙地生態環境逆轉等過程中發揮了重要的作用[4]。因此,經營管理樟子松人工林,探索一種以樟子松為建群種的植物固沙模式,對于我國干旱、半干旱區植物固沙具有重要意義。林分結構和林下物種多樣性是有效反映種群性狀、群落穩定性和演替規律的重要指標,因此也是樟子松人工林固沙模式建設中需要考慮的重要參數。林分結構是對林分發展過程的綜合反映。有研究[5-6]表明,在未有嚴重干擾的情況下,林分特征因子,如胸徑、樹高、冠幅、樹種組成等,都具有一定的分布狀態,而且表現出較為穩定的規律性。物種多樣性是對生態系統功能與健康的綜合表達,較高的物種多樣性可以增加植物群落的生產力和生態系統的穩定性[7]。揭示樟子松固沙林林分結構和林下物種多樣性不僅是評估其生態功能的一個有效途徑,還能夠為沙地人工林的合理經營、人工林天然化培育等提供依據。林分密度會對林分結構和物種多樣性產生顯著影響[8-9]。合理的林分密度會使人工林的物種多樣性有較大的改善,有利于人工林向天然群落方向發展[10]。因此,研究林分密度對林分結構、林下物種多樣性的影響是十分重要的。毛烏素沙地是中國12大沙漠和沙地之一,生態環境脆弱,是西部生態環境建設的重點區域。樟子松在該地區適應性強,被認為是毛烏素沙地針葉樹造林的優選樹種之一[11]。但當前毛烏素沙地樟子松固沙的相關研究多集中在樟子松造林技術[12-14]等方面,而對于林分密度與樟子松人工林林分結構和林下物種多樣性的關系研究還鮮見報道。因此,本研究以毛烏素沙地樟子松人工林為研究對象,研究不同密度下,樟子松人工林林分結構和林下物種多樣性的變化,以期為毛烏素沙地以樟子松為建群種的植物固沙模式提供理論依據。

1材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于毛烏素沙地南緣的榆林市城北6 km的紅石峽沙地植物園。該區屬于典型的大陸性邊緣季風氣候,年平均降水量約為365.7 mm,主要集中在7—9月,年平均氣溫8.3 ℃。土壤以風沙土為主[15]。沙丘類型以新月型沙丘鏈為主,沙丘高度7~9 m,迎風坡年風蝕帶5~27 cm,地下水位1~7 m,天然植被覆蓋度1.8%~6.2%。冬春季多西北風,夏秋多東南風,年平均風速3.6 m/s,最大可達28 m/s[16]。該植物園建于1957年,當時全部為流動沙地,植被蓋度不到3%,植物種單一,只有沙蒿、沙柳零星分布。經過50 a來的飛播治沙、植物引種、沙地植被建設等措施,已經全部改造為固定沙地,植被蓋度達到85%以上。現已搜集選育出了包括樟子松、油松、云杉、側柏、紫穗槐、花棒、沙打旺等幾十個適合中國北方干旱半干旱地區種植的林草植物種。

1.2 研究方法

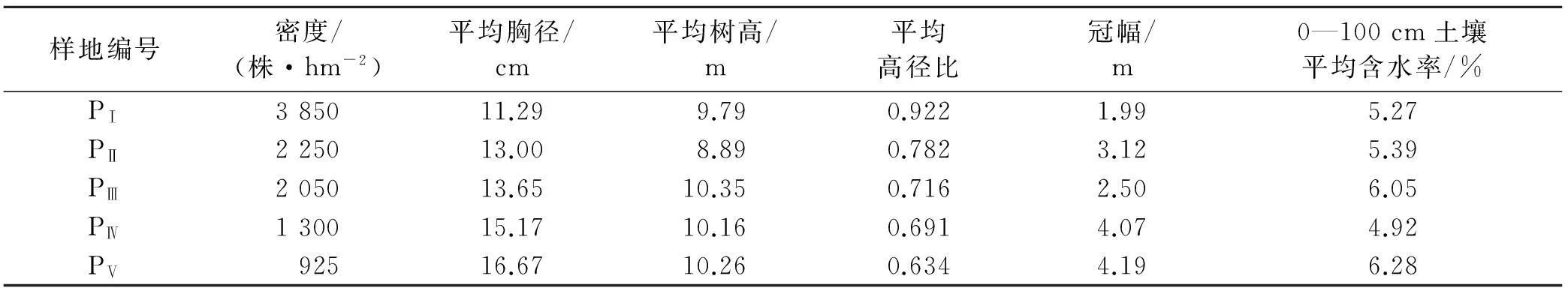

1.2.1樣地選擇與設置經2013年6—8月對區域進行踏查,選擇20世紀80年代末期栽種的樟子松人工林為研究對象,主要研究不同密度的樟子松人工林,林齡為23~25 a,每種林地分別布設3個20 m×20 m的樣地,總共測了1 245棵樹。根據試驗區的自然情況,樣地均為水平固定沙地,且造林后人為干擾相對較少。在樣地內對喬木進行每木檢尺,計測樣地內樟子松的株數、胸徑、高度、冠幅等指標。每個樣地中心和四角共布設5個1 m×1 m的草本樣方,對物種的組成、蓋度、高度、頻度等做詳細的記錄,最后取平均值,同時挖土壤剖面,測得0—100 cm土壤層的平均含水率。樣地林分和土壤特征詳見表1。

表1 不同密度樟子松人工林的林分特征和土壤含水率

1.2.2林分結構依據孟祥楠等[19]的研究,每2 cm為一個徑級,共分為11個徑級,按樣地每一徑級的個體百分比繪制徑級結構圖。每0.1 cm為一個高徑比等級,共分為11個等級,按樣地統計每一高徑比等級的個體百分比,繪制高度級結構圖。

1.2.3林下物種多樣性根據樣方記錄,計算不同物種相對蓋度、相對高度、相對頻度,進而計算每個樣地不同物種的重要值,并統計不同密度的樣地內各物種的多樣性指數和均勻度指數和相似性指數[17-19]。

I=(C+H+F)/3

(1)

式中:I——重要值;C——相對蓋度;H——相對高度;F——相對頻度。

豐富度指數:S=出現在樣方的物種數。

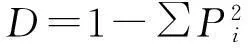

(2)

式中:Pi——第i個物種的重要值占所有種重要值之和的比例。

Shannon 多樣性指數:H′=-∑PilnPi

(3)

式中:Pi——第i個物種的重要值占所有種重要值之和的比例。

Pielou均勻度指數:

Jw=(-∑PilnPi)/lnS=H′/lnS

(4)

Alatalo均勻度指數:

(5)

Sorensen相似性指數: SC=2w/(a+b)

(6)

式中:w——不同樣地地表植被共有物種數;a,b——兩樣地的物種數。

利用Excel和SPSS軟件對各指數進行計算和統計,并對各指數與林分密度進行Pearson相關性分析。

2結果與分析

2.1 林分密度對樟子松人工林林分結構的影響

2.1.1林分密度對胸徑生長的影響由圖1可以看出,隨著密度的不斷增大,樟子松平均胸徑明顯減小。樟子松人工林林分密度與平均胸徑呈冪函數遞減關系(R2=0.996)。

進一步統計不同密度樟子松人工林樣地內各徑級內個體百分比,并以11 cm為中值,統計該胸徑以上個體的數量分布特征。結果表明樟子松個體胸徑生長呈鐘形分布,隨著密度的減小,大徑級的個體數逐漸增加。密度最大的PⅠ樣地中,樟子松個體平均高徑比為0.922,以分布在0.8~0.9范圍內最多,比例為31.17%,高徑比大于0.7的個體比例為87.01%;PⅡ樣地中,樟子松個體平均高徑比為0.782,以分布在0.7~0.8范圍內最多,比例為30.49%,高徑比大于0.7的個體比例為71.95%;PⅢ樣地中,樟子松個體平均高徑比為0.716,以分布在0.6~0.7范圍內最多,比例為33.33%,高徑比大于0.7的個體比例為51.11%;PⅣ樣地中,樟子松個體平均高徑比為0.691,以分布在0.6~0.7范圍內最多,比例為30.77%,高徑比大于0.7的個體比例為42.31%;密度最小的PⅤ樣地中,樟子松個體平均高徑比為0.634,以分布在0.6~0.7范圍內最多,比例為43.24%,高徑比大于0.7的個體比例為18.92%。

圖1 林分密度與平均胸徑、高徑比的關系

如圖2所示,PⅠ樣地(密度為3 850株/hm2)中,樟子松個體平均胸徑為11.29 cm,以分布在11~13 cm徑級范圍內最多,比例為21.79%,胸徑在11 cm以上的個體比例為29.49%;PⅡ樣地(密度為2 250株/hm2)中,樟子松個體平均胸徑為13.00 cm,也以分布在11~13 cm徑級范圍內最多,但比例略高,為22.22%,胸徑在11 cm以上的個體比例為44.44%;PⅢ樣地(密度為2 050株/hm2)中,樟子松個體平均胸徑為13.65 cm,以分布在13~15 cm徑級范圍內最多,比例為25.61%,胸徑在11 cm以上的個體比例為56.10%;PⅣ樣地(密度為1 300株/hm2)中,樟子松個體平均胸徑為15.17 cm,以分布在17~19 cm徑級范圍內最多,比例為29.63%,胸徑在11 cm以上的個體比例為83.33%;PⅤ樣地(密度為925株/hm2)中,樟子松個體平均胸徑為16.67 cm,以分布在17~19 cm徑級范圍內最多,比例為32.43%,胸徑在11 cm以上的個體比例為81.08%,該林分密度內,出現了徑級為23~25 cm的個體,比例為2.70%。

圖2 不同密度樟子松人工林種群徑級和高徑比分級結構

2.1.2林分密度對樹高和高徑比的影響本研究中,林分密度與樹高無明顯的相關關系,但密度和高徑比呈顯著的線性正相關關系(R2=0.97)(圖1)。進一步統計不同密度條件下樣地內各高徑比等級的百分比,并以0.7為中值,統計該高徑比以上個體的數量分布特征。結果發現,隨著樟子松人工林密度的減小,其高徑比較大的個體逐漸減少。

2.2 林分密度對樟子松人工林林下植被的影響

2.2.1林分密度對樟子松人工林植被蓋度的影響隨著密度的不斷減小,樟子松林下植被蓋度變化明顯。密度為3 850株/hm2(PⅠ)時,林下植被蓋度為31%;密度減小到2 250株/hm2(PⅡ)時,林下植被蓋度增加到92%;密度更小時,林下植被蓋度達到100%。

2.2.2不同密度樟子松人工林林下植物的組成及物種重要值本研究所有樣地里沒有出現除了樟子松以外的喬木,因此這里只討論林下草本層的植物多樣性特征。對不同密度樟子松人工林林下的植物進行統計。結果發現,16個植物種類,隸屬于菊科(Compositae)、禾本科(Gramineae)、紫草科(Boraginaceae)、藜科(Chenopodiaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、蘿藦科(Asclepidaceae)、茜草科(Rubiaceae)、茄科(Solanaceae)等8個科13個屬。

表2表明,不同密度下林下均以禾本科的狗尾草(Setariaviridis)為優勢種,在5個樣地中,狗尾草的重要值分別為38.48,41.61,39.48,33.24,35.27。隨著密度的不斷減小,植物種類由5種(PⅠ)分別增加到7種(PⅡ)、6種(PⅢ)、8種(PⅣ)、10種(PⅤ)。同時,密度減小,林內光照增加,林下物種組成發生明顯變化,喜陰植物的比例降低。從各物種重要值的排序結果可以發現,茜草(Rubiacordifolia)和枸杞(Lyciumchinense)等喜陰物種是密度最大的PⅠ樣地的優勢種,而金色狗尾草(Setariapumilc)和阿爾泰狗娃花(Heteropappusaltaicus)等喜陽物種是密度較小的PⅣ和PⅤ樣地的優勢種。

表2 不同密度樟子松人工林林下物種的重要值

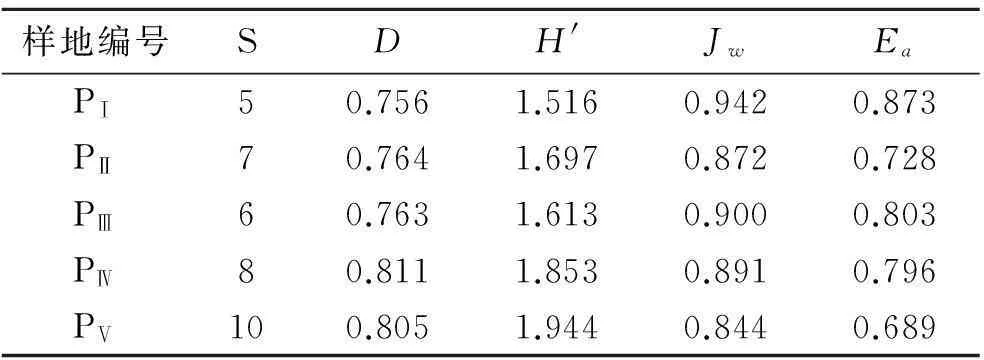

2.2.3不同密度樟子松人工林林下物種多樣性的變化由表3可以看出,林分密度對草本層植物多樣性和均勻度有一定的影響。本研究的密度范圍內,隨著林分密度的減小,樟子松人工林草本豐富度增加,由PⅠ的5增加到PⅤ的10;Shannon多樣性指數H′增加明顯,由PⅠ的1.516增加到PⅤ的1.944,但Simpson多樣性指數D無明顯變化。從均勻度指數的變化來看,Jw值與Ea值的變化趨勢基本一致,均隨著樟子松林分密度的減小而減小。

表3 不同密度樟子松人工林草本層物種多樣性指數

注:S為豐富度指數;D為Simpson多樣性指數;H′為Shannon多樣性指數;Jw為Pielou均勻度指數;Ea為Alatalo均勻度指數。下同。

對樟子松林下草本的物種豐富度指數(S)、多樣性指數(D,H′)、均勻度指數(Jw,Ea)與林分密度的Pearson相關系數進行分析。結果表明(表4),樟子松人工林林分密度與物種豐富度指數、多樣性指數(D,H′)呈顯著的負相關關系,相關系數R分別為-0.892,-0.832,-0.920;與均勻度指數Jw呈顯著正相關關系,相關系數R為0.862。其中,Shannon多樣性指數H′對密度變化最為敏感。同時,物種豐富度指數與多樣性指數、均勻度指數均顯著相關;多樣性指數D與H′顯著相關;均勻度指數Jw和Ea顯著相關;但多樣性指數與均勻度指數之間相關性不明顯。

表5顯示了不同密度樟子松人工林林下草本共有種數和相似系數。由表5可見,不同密度林下物種組成存在較大的差異。高密度林分(PⅠ,3 850株/hm2)與其他密度林分的共有種和相似性尤其小,其與其他樣地共有種數分別僅為1,3,1,1,相似系數分別僅為0.167,0.545,0.154,0.133。而林分密度為925和1 300株/hm2時,與其他密度林分的林下物種相似性明顯增加。

表4 樟子松人工林林分密度與林下物種多樣性指數的相關性

注:*表示在0.05水平上顯著相關。

表5 不同密度樟子松人工林林下共有種數和

注:行為Sorensen相似性系數,列為共有物種數。

3結論與討論

(1) 對各林分密度與胸徑、高徑比之間關系的統計分析發現,樟子松人工林密度與平均胸徑呈冪函數遞減關系,與高徑比呈顯著的線性正相關關系。樟子松人工林林下共出現植物8科13屬16種。草本以禾本科的狗尾草為優勢種,隨著密度的不斷減小,物種多樣性發生明顯的變化,喜陰植物的比例有所降低。統計分析發現,林分密度與物種豐富度指數、多樣性指數(D,H′)呈顯著的負相關關系,Shannon多樣性指數H′對密度變化最為敏感。

(2) 本研究得到的各林分密度與胸徑、高徑比之間的關系,與已有的油松人工林、華北落葉松人工林等的相關研究結論是相一致的。研究表明,樟子松人工林林下草本以禾本科的狗尾草為優勢種,這與孟祥楠等[19]在嫩江沙地的研究結果相一致。但由于毛烏素沙地與嫩江沙地自然條件的不同,物種組成差異較大。本研究獲得的林分密度與物種豐富度指數、多樣性指數之間的關系,也與相關研究結論相符合。參考本研究結果,在毛烏素沙地的樟子松人工林經營中,可以將物種豐富度和林下物種多樣性指數作為衡量林分密度是否合理的參考指標。

(3) 毛烏素沙地樟子松人工林能夠有效改善土壤肥力。研究表明,樟子松林的土壤細菌數量是流沙的14倍,速效磷含量是流沙的近5倍,速效氮含量最高達到8.55 mg/kg ,土壤有機質含量較其他喬木林最高,可達7.74 g,土壤養分主要集中在0—20 cm,20—40 cm土層的養分含量顯著減少[20]。合理的林分密度可提高人工林生態系統的穩定性,改善生態系統的功能。本研究表明,在毛烏素沙地樟子松人工林的林分密度與林分結構、林下物種多樣性的相關關系是十分顯著。林分密度是森林經營中的一個可控因子,因此可以通過調整人工林密度來有效改善林分胸徑、冠幅、樹高等的結構特征,改善植物的物種多樣性。

[參考文獻]

[1]蘇芳莉,劉明國,郭成久,等.沙地樟子松根系垂直分布特征及對土壤的影響[J].中國水土保持,2006(1):20-22.

[2]李吉躍,張建國.北方主要造林樹種耐旱機理及其分類模型的研究(Ⅰ):苗木葉水勢與土壤含水量的關系及分類[J].北京林業大學學報,1993,15(3):1-11.

[3]Zhao Qiong, Zeng Dehui, Lee Donkoo, et al. Effects ofPinussylvestrisvar.mongolicaafforestation on soil phosphorus status of the Keerqin Sandy Lands in China[J]. Journal of Arid Environments, 2007,69(4):569-582.

[4]李陸平,廖超英,李曉明,等.毛烏素沙地樟子松人工林對土壤微生物及酶活性的影響[J].西北林學院學報,2012,27(3):12-16.

[5]韓照日格圖,白靜,田有亮.大青山區油松人工林密度對林木生長影響的研究[J].內蒙古農業大學學報,2007,28(4):67-70.

[6]梁文俊,丁國棟,韋立偉,等.落葉松人工林密度對林木生長的影響[J].水土保持通報,2010,30(4):78-86.

[7]Tilman D, Wedin D, Knops J. Productivity and sustainability influenced by biodiversity in grassland ecosystems[J]. Nature, 1996, 379(6567):718-720.

[8]曾德慧,姜鳳岐,范志平,等.樟子松人工固沙林穩定性的研究[J].應用生態學報,1996,7(4):337-343.

[9]Sullivan T P, Sullivan D S, Lindgren P M F, et al. Long-term responses of ecosystem components to stand thinning in young lodgepole pine forest. IV. Relative habitat use by mammalian herbivores[J]. Forest Ecology & Management, 2007, 240(1):32-41.

[10]王樹森,余新曉,羅于洋,等.人工造林對八達嶺森林植被木本植物生物多樣性的影響[J].北京林業大學學報,2008.20(2):155-159.

[11]呂榮,劉朝霞,李維向.毛烏素沙地固沙造林針葉林樹種選擇的研究[J].中國沙漠,1998,18(1):81-86.

[12]Otoda T, Zhang Guosheng, Wang Linhe, et al. Effects of different planting methods on the early establishment of two introduced tree species in the Mu Us Sandy Land of China[J]. Landscape and Ecological Engineering, 2013,9(1):59-66.

[13]孟鵬,李玉靈,張柏習.鹽堿脅迫下沙地彰武松鶴樟子松苗木生理特性[J].應用生態學報,2013,24(2):359-365.

[14]李陸平,廖超英,李曉明,等.毛烏素沙地樟子松人工林對土壤微生物及酶活性的影響[J].西北林學院學報,2012,27(3):12-16.

[15]張忠,姬康,申世永.榆林市榆陽區樟子松地徑、胸徑、樹高的調查[J].內蒙古林業科技,2012,38(2):55-56.

[16]蔣偉,王潔瓊.榆林市沙地樟子松生長狀況調查初探[J].商業文化:學術版,2011(9):293-294.

[17]郭正剛,劉慧霞,孫學剛,等.白龍江上游地區森林植物群落物種多樣性的研究[J].植物生態學報,2003,27(3):388-395.

[18]王曉榮,程瑞梅,肖文發,等. 三峽庫區消落帶水淹初期地上植被與土壤種子庫的關系[J].生態學報,2010,30(21):5821-5831.

[19]孟祥楠,趙雨森,鄭磊,等.嫩江沙地不同年齡樟子松人工林種群結構與林下物種多樣性動態[J].應用生態學報,2012,23(9)2333-2334.

[20]徐恒,廖超英,李曉明,等.榆林沙區人工固沙林土壤養分,微生物數量和酶活性研究[J].西北林學院學報,2008,23(3):12-15.

Effects of Stand Density on Stand Structure and Understory Vegetation ofPinusSylvestrisPlantations in Mu Us Sandland

Daiqing Gele1, ZHAO Guoping2, WANG Xinxing1, DENG Jifeng1,

DING Guodong1, ZHAO Yuanyuan1, MAO Zhenhua3

(1.SchoolofSoil&WaterConservation,KeyLabofSoil&WaterConservationandDesertificationCombating,MinistryofEducation,BeijingForestryUniversity,Beijing100083,China; 2.DesertControlResearchInstituteofShaanxiProvince,Yulin,Shaanxi719000,China; 3.OrdosSoil&WaterConservationStation,Ordos,InnerMongolia017000,China)

Abstract:[Objective] Pinus sylvestris is considered to be one of the preferred coniferous species in the Mu Us sandland afforestation. Studying the effect of stand density on the stand structure and understory vegetation development in order to provide important support for the stabilization of sands by afforestation in this region. [Methods] We selected the Pinus sylvestris plantations of 25 years old at different densities in Yulin City, and analyzed the changes in plantation structure and understory species diversity of Pinus sylvestris plantations with variations in stand density. [Results] The results showed the stand density and average diameter followed exponential relationship. And the height to diameter ratio showed a significant positive linear correlation with stand density. A total of 16 understory plant species were recorded, belonging to 13 genera and 8 families. Gramineae of foxtail grass was dominant species. Herbal species richness and diversity index showed an obvious increasing trend with decreasing density. The stand density was negatively correlated with the species richness and diversity index. Shannon diversity index was the most sensitive to changes in density. [Conclusion] In the management of Pinus sylvestris plantations in Mu Us sandland, the understory species diversity index can be seen as an indicator of the suitability of stand density.

Keywords:Mu Us sandland; Pinus sylvestris plantations; stand density; stand structure; species diversity

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2015)06-0086-06

中圖分類號:Q948

通信作者:趙媛媛(1985—),女(漢族),山東省濟寧市人,博士,講師,主要從事荒漠化防治方面的研究。E-mail:yuanyuan0402@126.com。

收稿日期:2014-08-20修回日期:2014-08-26

資助項目:國家重點基礎科學(973)研究發展計劃“植物固沙的生態水文過程、機理及調控”(2013CB429906); 國家林業局公益性行業科研專項經費項目(201304325); “十二五”國家科技支撐計劃資助項目(2012BAD16B02)

第一作者:代青格樂(1991—),男(蒙古族),內蒙古自治區通遼市人,本科生,研究方向為荒漠化防治。E-mail:542131551@qq.com。