哥本哈根市長的綠色實驗室

徐陽

2014年12月4日,弗蘭克·延森在他的“微博”(臉譜社交網)上寫下這樣一段話:“今天的早些時候,我在北京騎了一下單車,在這里生活的德國女孩博朗帶著我在市中心的車流中穿行。我第一次來到這座城市是在1993年,當時的北京遍地是單車。而現在,自行車讓位于機動車,汽車成了身份的象征,堵車和污染問題令人頭痛……我想向中國民眾傳遞這樣一個信息:騎單車并沒有過時,如果實施自行車優先的政策,‘單車文化將成為城市未來的一部分。”

2014年12月初,弗蘭克·延森對北京進行了為期4天的訪問。拜會北京市長、參加公益活動、出席商務會議、體驗中國文化、參觀著名景點,他的行程緊湊而豐富。

12月4日下午,剛剛在長安街參加完“綠色騎行”活動的延森犧牲了寶貴的休息時間,接受了《綠色中國》專訪。

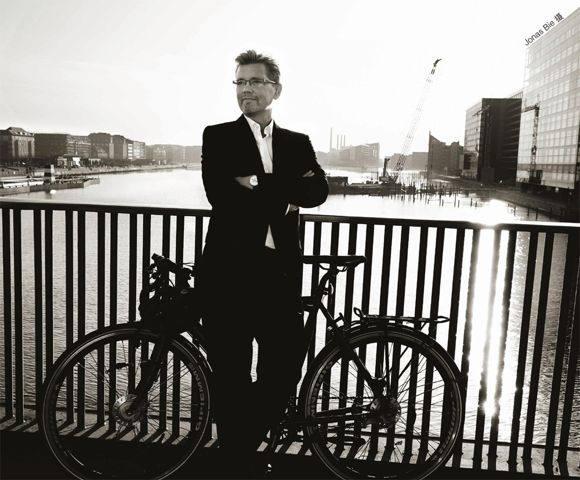

當日的北京天藍日麗,剛騎完單車的延森顯得十分興奮。他一身西裝,身材筆挺,精神抖擻,健碩、精干、斯文,絲毫看不出他竟是一個50多歲、已經做了爺爺的人。

14歲入黨

弗蘭克·延森出生在丹麥北部的一個叫Ulsted的小鎮,他的父親則是40公里開外另一個小鎮的鎮長。

北部的丹麥是一片恬適的凈土。鎮與鎮之間,是連綿不絕的彩田花海;大地的盡頭,時而閃現與世無爭的木屋、思考人生的老樹;這里也生活著捕光逐影的松鼠野兔,乘風滑翔的飛鳥蜻蜓。這便是延森童年生活的地方。

延森小的時候,一家人每年都搞一次野營遠游。1965年某日,剛到達營地,全家人正忙著安頓下來,只見4歲的小延森微笑地跟每一位陌生人友好地打著招呼。父親開玩笑地說,“這孩子將來很可能會是個政治家。”果真精準,一語中之。回過頭來看,延森已經從政將近30年了。

從小,延森彬彬有禮、熱心助人。也許是由于父親公務員(鎮長)的身份,他十分關注國計民生。

14歲那年,他就加入了丹麥社會民主黨。社民黨關注社會平等、主張高福利,符合延森的思想。二戰之后,丹麥一直由具有社會民主傾向的政黨所領導。上世紀60年代后期,受到巴黎青年革命的影響,永續發展的思潮席卷北歐,人權、女權與環境等議題被納入發展議程。六、七十年代,社會主義意識形態迅速發展,使丹麥的福利制度大步前進,并注重社會福祉高于個人利益。這些理念和思想都參與塑造了延森的政治愿景。

在北部城市奧爾堡,延森完成了碩士學業。畢業之后,他選擇留校,研究當時日益凸顯的青年就業問題,為社會獻計獻策。

然而,在大學做研究的日子只持續了一年,命運注定了延森必將發光發熱。26歲,剛結婚的他當選全國議會的社民黨代表。如果做議員,就得去首都哥本哈根工作,那里離他們當時所在的北日德蘭地區有五六個小時的車程,相當于從丹麥的一頭到另一頭。這意味著他和妻子不得不兩地分居。然而,婚姻沒能阻擋延森的前行。他毅然決定,進軍哥本哈根,實現人生理想,妻子也支持他。

從此,延森的舞臺轉移到了坐落在首都中央的克里斯欽堡。在這個被護城河環繞的皇家宮殿,他度過了20個春秋。他進入了財政委員會和外交政策委員會;做了社民黨的發言人;有七年時間,他先后擔任教育科研部長和司法部長。

20年里,他夙興夜寐,日理萬機,妻子和兩個兒子則生活在北日德蘭。除了休假,延森很少有時間與妻兒團聚,多少個夜晚,他都在電話里與家人道晚安。有時候,忙碌不休的延森竟忘了兒子的生日。

“老幼貧富,眾生平等。我要使這個社會更加公平,讓每一位公民都能享受到幸福的陽光和空間。”這是延森對政治的理解。他每天都充滿斗志和激情,這幫助他克服了種種困難,越過了重重山丘,終于成為一位百姓擁戴的政治家。“沒錯,我的確犧牲了很多,但我對這個職業的熱愛勝過一切。”回首往事,延森從不后悔。

從退隱江湖到重返政壇

2005年,社民黨在議會選舉中失利,黨主席辭去職務,延森被推為主席候選人,但在決戰中惜敗赫勒·施密特。馳騁政壇近二十年,延森有些倦意,競選落敗后,他有了退隱江湖的念頭。

兩年后,議員任期結束,延森并沒有尋求連任,他走出了克里斯欽堡(議會所在地),打算翻開人生新的一頁。他先后做了斯堪的納維亞電信公司和丹麥律所協會的CEO。

雖然工作仍有壓力,但比起官場,他的時間和個人空間畢竟充裕得多。“這么多年來,我第一次有了這種逍遙自在的感覺。”他有了更多的機會去跑步、劃船、看書。在迷人的海濱小鎮斯凱爾克,延森有個度假別墅,他可以時常在那里與孩子們享受美好時光。作為一個商人,他的收入也高了一大節。

可是,“詩意的生活”只持續了兩年。

一天夜里,延森接到一個電話,是黨主席赫勒·施密特打來的,她懇請延森參加哥本哈根市長競選。延森果斷拒絕了。遠離官場的兩年,他過得棒極了,也更富足了,他十分滿意當時的生活狀態。

“你必須出山!”施密特很堅決,并做了一番勸說。她的話讓延森有點心動了。其實,這兩年來,他也不是沒有想過重返政壇。“每天清晨出門散步,我都會禁不住地想到,我只是在為少數人的利益服務。”這并不是延森的興趣所在,也不是他的人生理想。

是繼續享受生活,還是重拾舊業,造福普羅大眾?是繼續安于現狀,還是抓住命運的繩索,追逐夢想?在家思考了幾天之后,延森接受了施密特的邀請。

2009年,社民黨在丹麥政壇如日中天,有了黨主席的支持,延森很順利地贏得了市長選舉。四年后,他成功連任,他將在市長的位置上一直做到2017年底。

哥本哈根占全國1/9的人口、1/6的經濟規模,這個市長可不好做,愜意的日子一去無返,但延森并不后悔當初的決定。“做市長是很有意思的。我每天下班,一走出市政廳,就可以和廣場上喝咖啡的市民嘮家常,也讓他們給我打分,檢驗一下自己競選時給出的承諾兌現了沒有。”延森半開玩笑地對記者說,“如果他們抱怨了,比如說小孩上不起幼兒園了,那我就得加把勁了。”

赫勒·施密特后來出任丹麥歷史上首位女首相。多年來,延森一直對她心存感念,是她的鼓動成就了他今日的輝煌。“施密特很有影響力,沒有她的支持,我不可能高票當選。”延森說。

市長有個丹麥夢

也許你沒有聽說過哥本哈根,但你一定知道有個故事叫《海的女兒》吧?

沒錯,這座城市正是“人魚公主”的故鄉,安徒生書寫童話的地方。多少船員水手、文人墨客不遠萬里前來,就是為了一睹那尊坐在海邊、凝望天際的美人魚雕像。

世代變遷,“小美人魚”繼續演繹著哥本哈根的優雅,而“綠色、環保”則在過去十多年間悄然崛起,成為了這座城市的另一張名片。

延森當選市長的2009年,被稱作“拯救地球的最后機會”的第15次聯合國氣候變化大會在哥本哈根舉行。全球近120個國家的元首和政府首腦齊聚丹麥,商討未來全球減排協議。哥本哈根的英文名稱“Copenhagen”被改為 “Hopenhagen”(譯名“希望之本”)。

“哥本哈根時刻”成了人類文明史的節點。從此,氣候變化問題上升為國際道義和全球政治的制高點。哥本哈根也成為了世界的“綠色燈塔”。

為做表率,大會前夕,市政府出臺了“氣候變化行動方案”,計劃到2015年較十年前減排1/5。作為新任市長,延森成為這一方案的首任執行官,他用不到兩年的時間就實現了這一目標。

五年以來,他的努力獲得了國際社會的肯定。不知從什么時候開始,哥本哈根成了各路媒體追捧、各國學習效仿的國際模范生。紐約、香港、漢堡、里約等世界各大城市紛紛奉之為教科書。

在延森的領導下,市政府設立了一個更加雄心勃勃的目標,那就是要在2025年把哥本哈根建成全球第一個“零碳”城市。

這并不是說哥本哈根會將徹底停止碳排放,而是指十年后,該市的碳排量將降至比較低的水平,而僅有的排放都不是免費的,全部都要通過“碳中和”來補償地球。也就是說,所有排放者都要向國際碳交易機構購買排放權,再由這些機構通過植樹或其它環保措施來抵銷這部分碳排,從而使哥本哈根的“全球排放量”為零。

延森向記者描繪了未來的都市藍圖,到了2025年,這座城市將會變成一個巨大的循環系統。再生能源將取代煤炭成為城市的發電和供熱燃料,即風能、生物質能和垃圾焚燒。老舊建筑物將完成絕緣改造,新型樓宇將采用綠色屋頂、通風采光設計和雨水收集再利用技術。太陽能裝置將遍布大小房屋的外層,用電自給自足的“零排放”建筑隨處可見。單車專用道和公交系統的擴展和人性化設計,將使3/4的出行沒有開車的必要。

為實現這一計劃,政府需投入160億?220億丹麥克朗,相當于每個哥哈市民承擔28000?38000元人民幣的經濟成本。不過,“絕大多數市民都支持我們的政策。”延森自豪地說,“因為這項計劃是對經濟增長和生活質量的雙重投資。”并且,“花出去的錢還可以慢慢收回來”。雖然再生能源遠比燃煤昂貴,但化石燃料價格的持續上升和高能效技術的應用疊加,將使每個家庭平均每個月節省350元人民幣的用電供暖費用。

12年間,哥本哈根的綠色產業增長了3.3倍,這座城市已經被打造成一個綠色實驗室。全球頂尖的專家匯集于此,從研發到論證,從應用到推廣,從科學家到商人,每一項技術突破和新生解決方案都會以最快的速度落地生根。最為延森津津樂道的是該市的新一代技術成果“區域供冷系統”:每當酷暑夏日,將冰涼的海水抽出,結合供暖余熱和電力供應共同制冷,再通過管道系統將冷氣輸送至各個樓房。一項技術就能減少樓宇70%的空調用電量與碳排放。

“哥哈2025氣候目標”已經成了延森朝思暮念、日夜期盼的“丹麥夢”。十年后,延森64歲,如果夢想實現,他將被載入世界史冊,也將為三十年的職業生涯畫上一個圓滿句號。“我們在腳踏實地地做事,每一天都更接近最終的目標。”他信心滿滿。

北京也能復制哥哈經驗

2014年1月23日,正值寒冬,150多名冬泳愛好者來到哥本哈根的某海港浴場,爭先恐后地跳入水中,慶祝他們的城市被歐盟評為“歐洲綠色首都”。

為哥本哈根加分的是正是無處不在的清潔水源,尤其是建在市中心的露天泳池,讓外國人羨慕不已。對于很多市民來說,一年四季露天游泳已經成了家常便飯。

不過,在二十年前,哥本哈根的運河和海港也曾污水橫流,城里93條水道充滿了垃圾和廢棄物。隨后,市政府痛下決心進行整治,直到本世紀初葉,海水才恢復潔凈。“我們現在有三個海港浴場,出了市中心,還有兩個沙灘。”延森說道,“在仲夏時節,市民們可以歡快地在海港暢游,年輕人在這里吹著海風,盡情享受啤酒燒烤大餐,孩子們放學后還能到海里去游個泳,這就是有生活質量的城市。”

2012年6月,延森到訪北京,參加城市可持續發展北京論壇。北京市希望與哥本哈根結為“姐妹城市”,延森欣然答應,與市長郭金龍簽署友好城市協議。哥本哈根在環保理念、低碳技術和再生能源方面走在國際前列。北京近年來努力轉型,大力防污治霾,發展公共交通,提倡節能節水,兩市在可持續發展方面有著廣泛的交流話題。

延森表示,哥本哈根的綠色發展模式并不是與生俱來的,它也曾經面臨與當前的北京非常相似的問題,但及時轉型,脫離了困境。他相信,哥本哈根的教訓和經驗都非常值得北京反思和借鑒。

2014年12月3日,北京市市長王安順會見了延森,與之簽署水務合作備忘錄。據延森介紹,經過多年努力,哥本哈根的自來水管道損耗率已經降至7%,而包括北京在內的一些中國城市的跑冒滴漏程度則超過20%,如果北京采取哥本哈根的技術和經驗,將節省相當于100萬個家庭的用水量。

“據我了解,許多城市管理者害怕動真格地實施綠色政策,他們擔心這會影響增長、就業和稅收,但這并不是我們的思維和經驗。”從1995到2012年,哥本哈根的碳排量減少了40%,但經濟增長卻達到了50%。“我們已經向世界證明,經濟、就業、健康和宜居是可以攜手并行的。”延森說。

英國潮流雜志《Monocle》每年都要評選出25個“全球最宜居城市”,連續三年,哥本哈根位列榜首。“高效的公共交通、獨樹一幟的自行車文化、綠色空間、令人印象深刻的建筑和便捷的全球旅游通行”是該雜志對這座城市的評價。

哥本哈根成功的秘訣是什么?12月5日,延森來到清華大學建筑設計院,發表“宜居城市-哥哈經驗”的演講,回答了這一問題。

多年以來,哥哈市政府的一切工作都有一個共同的出發點,那就是,如何提高城市的宜居度?“城市發展之道并不是減少碳排量、達到某些指標這么單純,而是要思考一個問題——怎樣才能讓市民住得舒服,行得方便?”延森說道,“許多市民,他們很富裕,可以到郊區森林買大房子,但他們不想住到那邊去,因為在市區就可以過上高質量的生活。”

“我對中國以及各國城市管理者的建議是,一定要從城市宜居度的角度去思考,以領導力把握城市轉型。一定要樹立這樣一種認識:走綠色之路絕不是或然,而是必然。一個領導人,一個政治家,必須要有戰略眼光,必須發揮領導才能,必須要引領社會前進的方向,必須克服局部利益做出艱難抉擇。”

清晨6點,天還沒亮,延森已經起身,到家門口的公園慢跑,開始新的一天。“我曾經做了七年部長,那段時間里,每分每秒都是工作。”但現在,雖然還是很忙,他也要擠出時間來搞搞運動。下班后,他時常會到海里去玩一把皮劃艇。為了堅持運動,他每天要吃上幾片維他命。“畢竟,我是國家體育代表隊的主席,得以身作則嘛。”延森笑道。