腹腔鏡胃十二指腸潰瘍修補術的臨床研究*

韋翊

(廣西壯族自治區羅城縣人民醫院, 廣西 羅城 546400)

腹腔鏡胃十二指腸潰瘍修補術的臨床研究*

韋翊

(廣西壯族自治區羅城縣人民醫院, 廣西 羅城 546400)

目的:旨在探究腹腔鏡修補術治療胃十二指腸潰瘍的臨床研究。方法:隨機將在我院就診的80例胃十二指腸潰瘍患者分為觀察組和對照組,觀察組采用腹腔鏡胃十二指腸潰瘍修補術,對照組采用傳統開腹手術。統計兩組患者的臨床指標與遠期潰瘍復發率及并發癥。結果:觀察組與對照組在手術時間、術中出血量、腸蠕動恢復時間、術后下床活動時間、術后住院時間及并發癥方面差異極顯著(P<0.01),在遠期潰瘍復發率方面差異顯著(P<0.05)。結論:腹腔鏡胃十二指腸潰瘍修補術具有良好的臨床療效,值得推廣與運用。

腹腔鏡; 胃十二指腸潰瘍; 修補術

為探討腹腔鏡胃十二指腸潰瘍修補術的臨床療 效,收集了80例胃十二指腸潰瘍穿孔患者采用腹腔鏡修補術與傳統開腹術進行臨床療效比較,現報道如下:

1 資料與方法

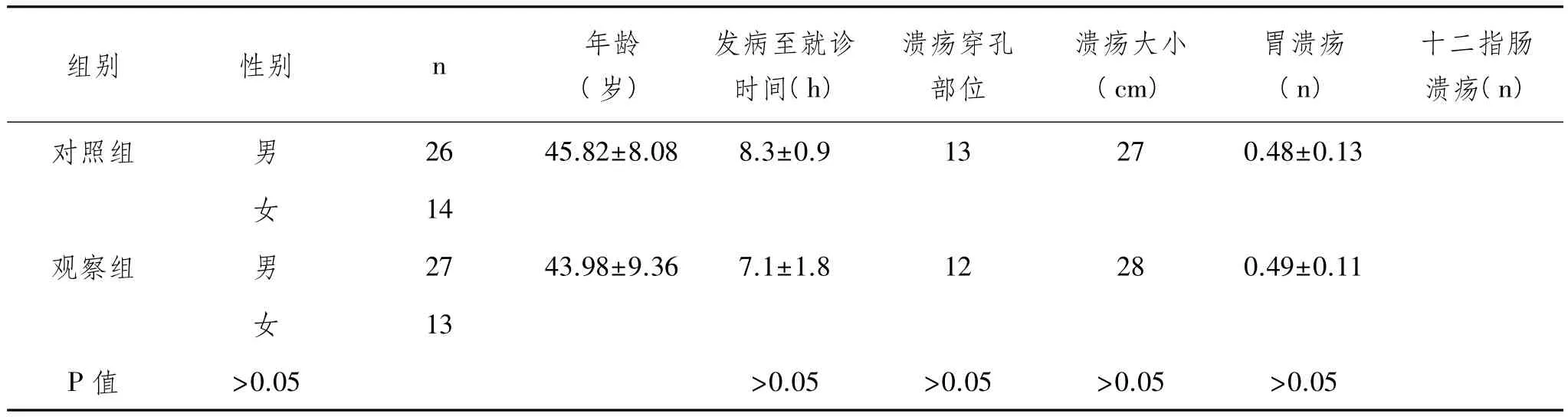

1.1 臨床資料:本文選取2012年1月至2014年2月在我院收治的80例經B超及胃鏡檢查并結合臨床表現確診的80例胃十二指腸潰瘍穿孔患者作為研究對象,所有患者均排除癌癥及休克、行上腹部手術及上消化道出血與胃幽門梗阻者。80例患者中有55例患者為既往潰瘍病史者,比例占68.75%。隨機將患者分為觀察組(n=40,腹腔鏡修補術)與對照組(n=40,傳統開腹術)進行療效比較。經統計,兩組患者在性別、年齡、發病至就診時間、潰瘍部位及潰瘍大小等各方面均無統計學差異(P>0.05),具有可比性。下表1為觀察組和對照組患者的臨床患病基本信息統計。

表1 兩組患者臨床資料統計結果

1.2 手術方法:對照組手術:對照組患者采用傳統開腹術對胃十二指腸潰瘍穿孔進行修補。患者手術前做常規檢查,無異后經氣管插管全身麻醉后行平臥位,自上腹正中位或右上腹位經腹直肌切口進入腹腔,距離以穿孔邊緣0.5cm左右為宜沿胃十二指腸縱軸方向用1號絲線作全層間斷縫合,縫合結束后以部分大網膜游離覆蓋于穿孔處再行打結。術中保證嚴格無菌,術后進行常規持續的胃腸減壓措施,禁食期間應予以腸外營養(parenteral-nutrition,PN)支持,維持水與電解質調節平衡,此外,還應給予患者抗生素及質子泵抑制劑。觀察組手術:觀察組患者采用腹腔鏡下修補胃十二指腸潰瘍穿孔。患者術前行常規檢查,無異后采用氣管插管全身麻醉。①患者取頭高腳低位沿臍下緣部做一1cm左右的弧形切口以建立壓力為12~15mmHg的人工氣腹,置入腹腔鏡器械后,經劍突下、右肋緣下鎖骨中線上、右下腹麥氏點建立操作孔,在腹腔鏡的輔助下探查腹腔情況,并運用吸引器盡可能地清除腹腔內外溢的胃腸內容物、膿液及滲出液,以足量生理鹽水配以甲硝唑溶液反復沖洗腹腔直至清潔。②視潰瘍穿孔部位采取不同措施,如若十二指腸潰瘍發生穿孔則直接采取腹腔鏡下胃十二指腸潰瘍穿孔修補術;若為胃潰瘍穿孔則需在穿孔邊緣3處不同位置取活組織作冰凍切片病理檢查以排除癌性穿孔,若證實為癌性穿孔則須中轉行開腹術,若為良性穿孔則通過操作孔用持針器夾持帶針的縫線在穿孔兩側沿胃十二指腸縱軸方向按穿孔大小做2~3針的全層縫合,腔內打結后以生物膠密閉縫合處并用大網膜覆蓋穿孔處。本研究中無1例癌性穿孔著。③手術完成保證修補部位無滲出液后調整患者體位以無菌生理鹽水及甲硝唑溶液反復沖洗腹腔、盆腔,對肝下及膈下部位應重點沖洗。腹腔內置引流管進行引流,根據患者病情予1~2d去除。④患者術后禁飲食,并采取持續腸胃減壓、消炎、抑酸及維持水電解質平衡等的治療。

1.3 觀察指標:嚴格記錄并對比分析兩組患者治療期間在手術時間、術中出血量、腸蠕動恢復時間、術后下床活動時間、術后住院時間等各方面的具體情況,并統計兩組患者潰瘍愈合率、隨訪1年內的潰瘍復發率及術后并發膈下膿腫、盆腔膿腫、肺部感染、切口感染、粘連性腸梗阻等長期并發癥的發生率。

潰瘍愈合判斷標準:患者無自覺癥狀,胃鏡下可見潰瘍消失。

潰瘍復發判斷標準:患者突發上腹持續劇痛感,并伴有惡心、嘔吐等不適感;聽診腸鳴音減弱或消失,有顯著腹膜刺激征癥狀;X線檢查發現在膈下常有半月形游離氣體影。

1.4 統計學分析:應用SPSS17.0統計學軟件進行分析,計數資料比較采用χ2檢驗以百分率(%)表示;計量資料比較采用t檢驗以平均數±標準差(x±s)表示,以P<0.05為差異顯著,P<0.01為差異極顯著,表示具有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組患者各項臨床指標比較:治療期間嚴格觀察并記錄兩組患者的手術時間、術中出血量、腸蠕動恢復 時間、術后下床活動時間及住院時間,見表2。

表2 兩組患者各項臨床指標比較結果統計(±s)

表2 兩組患者各項臨床指標比較結果統計(±s)

組別 例數 手術時間(min)術中出血量(mL)腸蠕動恢復時間(h)術后下床活動時間(h)住院時間(d)對照組 40 92.67±13.58 92.45±11.63 44.72±6.94 71.54±10.21 12.36±2.75觀察組 40 47.33±10.05 36.67±10.59 18.96±4.81 31.16±9.13 6.94±1.69 t值 13.9054 29.6933 19.3629 14.1264 9.1485 P值 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

從上表可以看出,對照組患者的手術時間為(92.67±13.58)min,術中出血量為(92.45±11.63)mL,觀察組患者的手術時間為(47.33±10.05)min,術中出血量為(36.67±10.59)mL,二者相比,觀察組較對照組明顯降低,表現為差異極顯著(P<0.01);對照組患者的腸蠕動恢復時間為(44.72±6.94)h,術后下床活動時間為(71.54±10.21)h,住院時間為(12.36±2.75)d,觀察組患者的腸蠕動恢復時間為(18.96±4.81)h,術后下床活動時間為(31.16±9.13)h,住院時間為(7.15±1.69)d,二者相比,對照組較觀察組明顯升高,亦表現為差異極顯著(P<0.01),具有統計學意義。

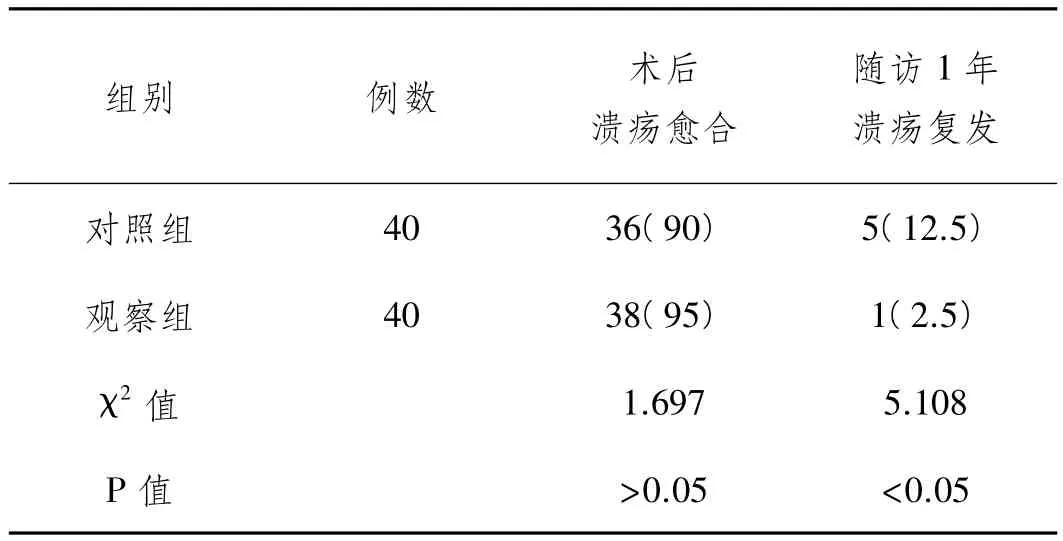

2.2 兩組患者潰瘍愈合率及隨訪1年潰瘍復發率結果比較:統計兩組患者的術后潰瘍愈合率以及隨訪1年內的潰瘍復發率,具體結果見下表3。

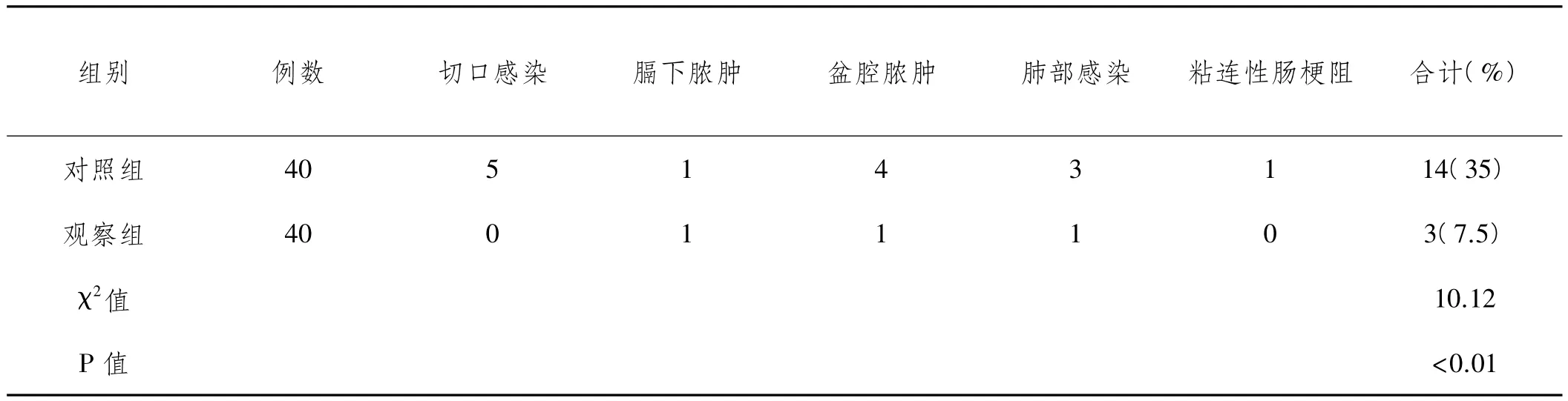

2.3 兩組患者術后遠期并發癥情況比較:統計兩組患者術后隨訪1年并發切口感染、膈下膿腫、盆腔膿腫、肺部感染、粘連性腸梗阻等長期并發癥的發生率,統計結果見表4。

表3 兩組患者術后潰瘍愈合率及隨訪1年潰瘍復發率結果統計 n(%)

從表3可以看出,觀察組患者的術后潰瘍愈合率為95%,對照組患者的術后潰瘍愈合率為90%,二者相比,觀察組高于對照組,但不存在統計學差異(P>0.05);觀察組患者術后隨訪1年的潰瘍復發率為2.5%,對照組患者術后隨訪1年的潰瘍復發率為12.5%,二者相比,觀察組低于對照組,且存在統計學差異(P<0.05)。

表4 兩組患者術后遠期并發癥比較結果統計(n)

從上表可以看出,所有患者在接受治療后均無休克、死亡等嚴重現象發生。對照組40例患者中并發切口感染、膈下膿腫、盆腔膿腫、肺部感染、粘連性腸梗阻疾患的患者總計14例,占所有患者的35%;觀察組40例患者中并發切口感染、膈下膿腫、盆腔膿腫、肺部感染、粘連性腸梗阻疾患的患者共計3例,占所有患者的7.5%。二者相比,觀察組較對照組差異顯著(P<0.01),具有統計學意義。

3 討 論

胃十二指腸潰瘍穿孔是臨床上一種常見的外科急腹癥,發病急劇且病情嚴重,如若不進行緊急治療可危及患者生命[1]。據統計,該病在我國南方發病率高于北方,城市高于農村;男性患者多發十二指腸潰瘍穿孔,而女性患者則多發胃潰瘍穿孔;十二指腸潰瘍穿孔多發生于球部前壁,胃潰瘍穿孔半成發生于胃小彎;胃潰瘍發生癌變的幾率約為2%[2],而十二指腸潰瘍則很少發生癌變。探究胃十二指腸潰瘍發病原因,可能與患者飲食、工作環境及使用免疫抑制劑等因素有關。臨床上典型癥狀表現為突發刀割樣性上腹劇痛,此疼痛感可放射至肩部并訊速擴散至全腹,病人常出現臉色發白、冒冷汗、脈搏細沉、四肢發冷并伴有惡心、嘔吐等癥狀,如若繼發細菌性腹膜炎,則腹痛更加明顯。

胃黏膜保護劑、H2受體阻滯劑、質子泵抑制劑等藥物對于治療胃十二指腸潰瘍有一定的臨床療效[3]。病情嚴重且反復發作的胃十二指腸潰瘍穿孔患者以往常采用傳統開腹術進行治療,其缺點是對患者創傷大、術中出血多、術后腹部瘢痕大且容易產生并發癥等不良反應。自1990年Mouret等人第一次將腹腔鏡引用到胃十二指腸潰瘍穿孔的治療以來[4],目前已積累了相當豐富的臨床經驗,并擁有很多成功的案例。運用腹腔鏡輔助治療胃十二指腸潰瘍穿孔不僅能夠訊速明確穿孔部位及其大小,還能實時對穿孔病灶予以修補,術后可徹底沖洗腹腔、盆腔及膈下部位,以達到創傷小、減少患者疼痛感,恢復快且明顯減少出血、炎癥、腸間隙膿腫及腸粘連梗阻等并發癥的效果。

實施腹腔鏡下胃十二指腸潰瘍穿孔修補術時,為了減少對患者重要器官不必要的損傷,要求手術者必須具有較高的手術能力。由于潰瘍穿孔部位周圍常常合并水腫,以致組織質地較脆,故打結時縫線容易切割到穿孔邊緣,繼而造成胃腸壁撕裂,所以在腹腔鏡下行縫合打結時動作一定要輕柔、小心,根據潰瘍穿孔大小閉合2~3針并逐針收緊縫合。在潰瘍穿孔較大、縫合易撕裂或容易導致十二指腸狹窄的情況下,可予明膠海綿錐形填塞加醫用蛋白膠封堵并以大網膜覆蓋[5]。

術中有效沖洗和引流是減少各種并發癥的有效措施,臨床上多選用生理鹽水和0.5%甲硝唑溶液作為沖洗液。徹底地沖洗潰瘍穿孔周圍的滲出液和膿苔,不僅能夠清晰地顯示視野和進行準確修補,還可以避免術后形成腸粘連梗阻或腹腔膿腫等并發癥。術后引流一般選擇Winslow孔或肝下間隙[6],根據患者病情于2~3d拔除引流管。

術后繼續使用質子泵阻滯劑以及抗幽門螺旋桿菌等藥物,對促進胃十二指腸潰瘍的痊愈具有積極的作用[7]。另外,術后適當延長胃腸減壓及禁食時間,進行合理的消炎及維持水電解質平衡,是規范治療胃十二指腸潰瘍的必要措施。術后定期進行胃鏡復查,結果以胃鏡檢查提示潰瘍消失為治愈標準,可提前對胃十二指腸潰瘍的復發進行有效的防治。

本次研究結果表明,實施腹腔鏡胃十二指腸潰瘍修補術的40例患者手術均獲得了成功,無1例患者中轉行開腹術。比較手術時間、術中出血量、術后腸道蠕動功能恢復時間、術后下床活動時間以及住院時間均明顯低于傳統開腹術,兩組相比差異極顯著(P<0.01),具有統計學意義。此研究結果與馮環球[8]所研究的腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的臨床效果觀察基本一致,說明運用腹腔鏡進行胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的治療在手術時間、術中出血量、術后腸道蠕動功能恢復時間、術后下床活動時間以及住院時間等臨床指標方面顯著優于傳統開腹術。術后定期進行胃鏡確診發現,行腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的患者雖在術后潰瘍愈合方面與傳統開腹術患者差異不顯著,但其隨訪1年時間內潰瘍復發率又較傳統開腹修補術的患者顯著降低(P<0.05),具有統計學意義。此研究結果與秦河峰[9]報道的腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的臨床療效觀察相一致。說明腹腔鏡下行胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的長遠臨床療效更加切實,復發率小。傳統開腹術在進行胃十二指腸潰瘍穿孔的修補時因切口較大、手術時間較長、腸間和盆腔積液清除較為困難等弊端,術后常會出現切口感染、膈下膿腫、盆腔膿腫、肺部感染、粘連性腸梗阻等并發癥,給醫生和患者造成一定的困惑。相比之下,在腹腔鏡輔助下行胃十二指腸潰瘍穿孔修補術戳孔較小且有套管隔離,能夠有效地避免膿液與戳孔之間的接觸,加之腹腔鏡下有比較開闊的視野,能夠及時有效地清除腸間和盆腔內的積液,從而大大減少了切口感染、膈下膿腫、盆腔膿腫、肺部感染、粘連性腸梗阻等并發癥的發生。

[1]雷云鵬,李冠,劉錚等.腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術40例臨床觀察[J].中國當代醫藥,2012,19(19):28~29.

[2]劉振華,崔廣田.不同手術方法治療胃十二指腸潰瘍穿孔的療效比較[J].中國醫藥導報,2011,8(27):40~42.

[3]王彪.腹腔鏡胃癌根治術臨床療效的觀察[J].中國醫藥導刊,2012,14(2):346~347.

[4]孟春鳴,楊欽清,董芳,等.腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術36例臨床療效[J].中國現代醫生,2012,50(24):40~41.

[5]高遠,林雨冬,王明元.腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的臨床體會[J].腹腔鏡外科雜志,2011,16(12):926~927.

[6]丁愛民,王海鵬.腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的效果分析[J].中國醫藥導報,2012,9(6):62~63.

[7]章志軍,王波,黃俊偉,等.腹腔鏡聯合膽道鏡治療膽囊結石合并膽總管結石52例臨床療效觀察[J].中國醫藥導刊,2012,14(8):1321~1322.

[8]馮環球.腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的臨床效果觀察[J].中國當代醫藥,2012,19(35):188~189.

[9]秦河峰.腹腔鏡胃十二指腸潰瘍穿孔修補術的臨床研究[J].臨床和實驗醫學雜志,2013,12(8):601~602.

B

10.3969/j.issn.1006-6233.2015.04.046

1006-6233(2015)04-0651-05

廣西壯族自治區河池市科學研究與技術開發計劃課題,(編號:河攻科132087)